お酒の味の決め手!ピルビン酸脱炭酸酵素

お酒を知りたい

先生、『ピルビン酸脱炭酸酵素』って、お酒ができるのに関係あるって聞いたんですけど、どんなものなんですか?

お酒のプロ

そうだね。お酒ができる時に、糖が分解されていく過程で働く酵素の一つだよ。簡単に言うと、ピルビン酸っていう物質を、アセトアルデヒドと炭酸ガスに分解する働きを持っているんだ。

お酒を知りたい

分解するんですね。アセトアルデヒドっていうのは、お酒の成分ですか?

お酒のプロ

その通り!アセトアルデヒドは、その後さらに分解されて、お酒の主成分であるエタノールになるんだよ。だから、ピルビン酸脱炭酸酵素は、お酒作りに欠かせない酵素なんだね。

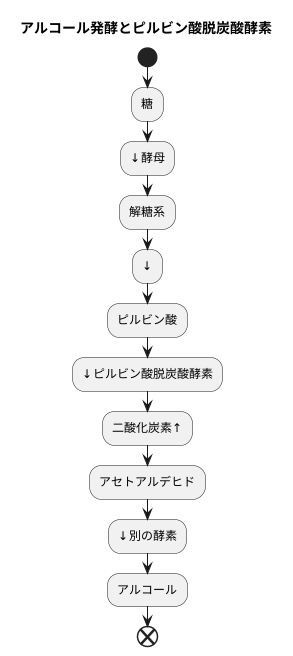

ピルビン酸脱炭酸酵素とは。

お酒を作る上で欠かせない言葉に「ピルビン酸脱炭酸酵素」というものがあります。これは、ピルビン酸という物質を、アセトアルデヒドと炭酸ガスに分解する役割を持つ酵素です。お酒作りにおける発酵という過程では、特に重要な酵素の一つです。

酵素の役割

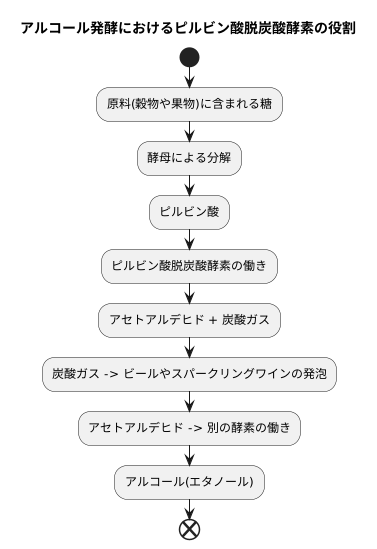

お酒作りにおいて、糖をアルコールに変える過程は大変重要であり、これをアルコール発酵と呼びます。この発酵において、酵素は中心的な役割を果たします。中でもピルビン酸脱炭酸酵素という酵素はなくてはならない存在です。

お酒の原料となる穀物や果物に含まれる糖は、まず酵母によって分解され、ピルビン酸と呼ばれる物質に変化します。ここでピルビン酸脱炭酸酵素の出番です。この酵素は、ピルビン酸をアセトアルデヒドと炭酸ガスに分解する働きをします。分解によって発生する炭酸ガスは、ビールやスパークリングワインなどの発泡の原因となるものです。一方、もう一つの生成物であるアセトアルデヒドは、さらに別の酵素の働きによってアルコール(エタノール)へと変化します。

このように、ピルビン酸脱炭酸酵素は、糖からアルコールを作る過程の中間段階で重要な役割を担っています。この酵素がなければ、アセトアルデヒドが作られず、結果としてアルコールも生成されないのです。まさに、お酒作りにおける縁の下の力持ちと言えるでしょう。

さらに、ピルビン酸脱炭酸酵素の働きは、お酒の種類によって風味や香りに影響を与えることもあります。酵素の活性度や量の違いによって、生成されるアセトアルデヒドの量も変化し、これがお酒の個性を生み出す一因となるのです。そのため、お酒の種類によっては、この酵素の働きを調整することで、より風味豊かなお酒を造る工夫が凝らされています。

働く場所

お酒造りには欠かせない小さな働き手、酵母。この酵母の中で、お酒の風味を決定づける重要な役割を担っているのがピルビン酸脱炭酸酵素です。この酵素は、酵母が糖を食べて生きる過程で、ピルビン酸という物質から炭酸ガスとアルコールを作り出す働きをしています。まるで小さな工場で、糖という原料をアルコールという製品に変えているかのようです。

酵母の種類によって、この酵素の働きぶりは大きく異なります。ビール酵母、ワイン酵母、日本酒酵母など、それぞれが持つ酵素の個性がお酒の個性を生み出しているのです。例えば、ビール酵母は比較的低い温度で活発に働くため、ビール特有の爽やかな香りと炭酸の刺激が生まれます。一方、ワイン酵母はより高い温度で活動し、複雑で豊かな香りをワインに与えます。日本酒酵母の場合は、米のデンプンを糖に変える他の酵素との共同作業によって、日本酒特有の奥深い味わいが生まれます。まるでオーケストラのように、様々な酵素がそれぞれの役割を担い、見事なハーモニーを奏でているのです。

また、同じ酵母であっても、周りの温度や栄養状態によって酵素の働きは変化します。そのため、お酒造りでは、酵母にとって最適な環境を作るための温度管理や栄養管理が非常に重要になります。蔵人たちは長年の経験と技術を駆使し、酵母の力を最大限に引き出し、最高のお酒を造り出しているのです。まさに、目に見えない小さな働き手である酵母との共同作業が生み出す芸術作品と言えるでしょう。

| 酵母の種類 | 酵素の働き | お酒の特徴 |

|---|---|---|

| ビール酵母 | 比較的低い温度で活発に働く | 爽やかな香りと炭酸の刺激 |

| ワイン酵母 | より高い温度で活動する | 複雑で豊かな香り |

| 日本酒酵母 | 米のデンプンを糖に変える他の酵素との共同作業 | 奥深い味わい |

お酒への影響

お酒造りにおいて、酵母の働きは欠かせません。酵母は糖を分解し、アルコールと炭酸ガスを生み出します。この過程で重要な役割を果たすのが、ピルビン酸脱炭酸酵素という酵素です。ピルビン酸脱炭酸酵素は、糖の分解過程で生じるピルビン酸から、炭酸ガスを切り離し、アセトアルデヒドを作る働きをします。このアセトアルデヒドは、さらに別の酵素によってアルコールへと変化します。つまり、ピルビン酸脱炭酸酵素の働きが活発であればあるほど、アセトアルデヒドが多く生成され、結果としてお酒に含まれるアルコールの量も増えるのです。

しかし、アセトアルデヒドは、お酒の風味に大きな影響を与えます。少量のアセトアルデヒドは、お酒にフルーティーな香りを与え、風味を豊かにする一方で、過剰なアセトアルデヒドは、ツンとした刺激臭を発生させ、お酒の風味を損なってしまう可能性があります。そのため、お酒造りでは、ピルビン酸脱炭酸酵素の働きを適切に調整することが重要になります。

醸造家たちは、長年培ってきた経験と技術を駆使し、酵母の働きを巧みにコントロールしています。例えば、発酵の温度を調整することで、酵素の活性を制御することができます。温度が高すぎると酵素の働きが過剰になり、好ましくない風味のお酒になってしまう可能性があります。逆に、温度が低すぎると発酵が十分に進まず、アルコール度数が低くなってしまいます。

また、酵母の生育環境も重要です。酵母の種類や、発酵に使用する原料の組成、そして発酵にかける時間など、様々な要因がお酒の風味に影響を与えます。醸造家たちは、これらの要素を緻密に調整することで、目指す風味のお酒を作り出しているのです。美味しいお酒は、まさに科学と技術、そして醸造家の経験と知識が結晶となって生まれた、芸術作品と言えるでしょう。

他の酵素との関係

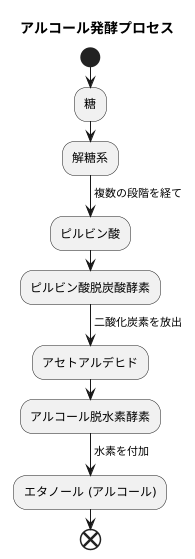

お酒作り、すなわちアルコール発酵は、ピルビン酸脱炭酸酵素単独の働きではありません。複数の酵素がリレーのように次々と反応することで、糖からお酒のもとになるアルコールが生まれます。

まず、原料となる糖は、解糖系と呼ばれる代謝の道筋をたどります。この道筋で、糖はいくつもの段階を経て、最終的にピルビン酸へと姿を変えます。ピルビン酸は、お酒作りにおける重要な中間地点と言えるでしょう。

次に、ピルビン酸脱炭酸酵素の出番です。この酵素は、ピルビン酸から二酸化炭素を取り除き、アセトアルデヒドという物質に変えます。お酒を醸造する際に出る泡はこの二酸化炭素です。パン作りで生地を膨らませるのも、同じ二酸化炭素の働きです。

最後に、アルコール脱水素酵素が登場します。この酵素は、先ほど生成されたアセトアルデヒドに水素を付加し、エタノール、つまり私たちがよく知るアルコールに変換します。こうして、糖からアルコールへの変化という長い道のりは、ようやく終わりを迎えます。

これらの酵素は、まるでオーケストラのように、それぞれの役割をきちんと果たすことで、初めて美しいハーモニー、すなわち美味しいお酒を生み出すことができます。それぞれの酵素の働きが適切なバランスで保たれることが、お酒の質を決める重要な要素なのです。もし、どれか一つの酵素の働きが弱かったり強すぎたりすると、最終的に出来上がるお酒の風味も変わってしまうでしょう。

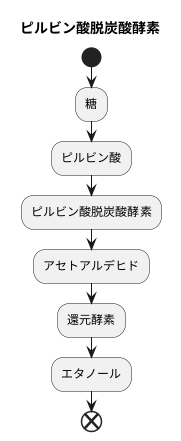

今後の研究

お酒造りに欠かせない酵母が、糖からお酒を生み出す過程で、ピルビン酸脱炭酸酵素は中心的な役割を担っています。この酵素は、糖を分解してできるピルビン酸から、二酸化炭素を取り除き、アセトアルデヒドを作るのです。そして、このアセトアルデヒドが、さらに別の酵素によって還元され、お酒の主成分であるエタノールへと変化します。

ピルビン酸脱炭酸酵素の研究は、お酒造りの効率を高めるだけでなく、様々な分野での応用が期待されています。例えば、バイオ燃料の生産です。植物由来の糖を発酵させて燃料となるエタノールを生成する過程で、この酵素は重要な役割を果たします。酵素の働きをより深く理解し、その活性を高めることができれば、より効率的にバイオ燃料を生産できるようになるでしょう。

また、食品分野、特に香料開発への応用も期待されています。ピルビン酸脱炭酸酵素は、アセトアルデヒドを生成する過程で、様々な香気成分を生み出す可能性を秘めています。酵素の働きを調整することで、これまでにない新しい香りを生み出し、食品の風味をより豊かにすることができるかもしれません。お酒造りにおいても、酵素の働きを微調整することで、今までにない新しい風味のお酒が生まれる可能性があります。

さらに、酵素の活性を精密に制御する技術の開発も進んでいます。将来的には、温度や圧力、反応時間などを細かく調整することで、お酒の風味を思い通りにコントロールできるようになるかもしれません。香り高くフルーティーなお酒や、まろやかでコクのあるお酒など、消費者の好みに合わせた多様なお酒造りが実現するでしょう。ピルビン酸脱炭酸酵素は、お酒造りの未来を大きく変え、私たちの生活をより豊かにする可能性を秘めているのです。

まとめ

お酒作りは、古来より受け継がれてきた技術と、微生物の働きが織りなす芸術と言えます。その中で、ピルビン酸脱炭酸酵素という酵素は、お酒の個性と言える風味や香りを生み出す重要な役割を担っています。糖は、お酒の原料となる大切な成分ですが、そのままではお酒になりません。この糖をアルコールへと変換させるのが、ピルビン酸脱炭酸酵素の働きです。

この酵素は、酵母という微生物の細胞の中で活動しています。酵母は、糖を分解してエネルギーを得る過程で、アルコールと二酸化炭素を生成します。この一連の反応をアルコール発酵と呼びますが、ピルビン酸脱炭酸酵素は、その重要な中間段階を担っています。ピルビン酸という物質から二酸化炭素を取り除き、アセトアルデヒドという物質に変換する働きです。その後、アセトアルデヒドは別の酵素によってアルコールへと変換されます。

ピルビン酸脱炭酸酵素は単独で働くのではなく、他の酵素と協調的に作用することで、アルコール発酵という複雑な工程を進めています。まるでオーケストラのように、それぞれの酵素が役割を分担し、全体として美しいハーモニーを奏でているのです。この酵素の働き具合が、お酒の種類や風味の違いに大きく影響します。例えば、酵素の活性が強いほど、アルコール発酵の速度が上がり、力強いお酒になります。逆に、活性が低いと、発酵が穏やかになり、まろやかな風味のお酒が生まれます。

この酵素の働きを深く理解することで、お酒作りの技術向上だけでなく、新たな風味を持つお酒の開発にも繋がると期待されています。また、食品分野だけでなく、医療や環境など様々な分野への応用も期待されています。私たちが普段口にするお酒には、目には見えない微生物の働きや酵素の力が隠されているのです。その神秘を知ることで、お酒を味わう楽しみはさらに深まることでしょう。