液化の科学:お酒への影響

お酒を知りたい

先生、『液化』って言葉がお酒の作り方で出てきました。蒸気が冷えて液体になることと、あと、でんぷんを分解して液体みたいな状態にすることも液化っていうんですよね?どうして同じ言葉を使うんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。確かにどちらも『液化』という言葉を使っているけど、少し意味合いが違うんだ。蒸気が冷えて液体になるのは、物質の状態が気体から液体に変化することを指している。まさに液体の『化』している状態だね。

お酒を知りたい

じゃあ、でんぷんの場合はどう違うんですか?

お酒のプロ

でんぷんの場合は、固体のでんぷんを分解して、水に溶けるように変化させることを『液化』と呼んでいるんだ。つまり、見た目がどろっとして液体のように変化するからそう呼ぶんだけど、厳密には物質の状態が変化しているわけではないんだよ。違いが分かったかな?

液化とは。

お酒作りで使われる「液化」という言葉には、二つの意味があります。一つは、気体になったお酒の成分を冷やすことで、液体に戻すことです。もう一つは、お酒の原料となるでんぷんを、水に溶けるように分解することです。でんぷんはそのままでは水に溶けませんが、特別な酵素を使うことで、水に溶ける形に変えることができます。この工程も液化と呼びます。

液化とは

液化とは、気体だったものが液体に変わる現象のことです。 湯気の正体である水蒸気が冷えて水滴になることや、冬の窓ガラスに水滴がつくこと、また、空に浮かぶ雲も、水蒸気が冷やされて水の粒になる、つまり液化によって起こる現象です。

気体は、分子と分子の間隔が広く、自由に動き回っています。しかし、冷やされると分子の動きが鈍くなり、互いに引き寄せ合う力が強くなります。そして、ある温度まで下がると、分子同士がより近づき、液体に変わります。これが液化です。

液化には、温度を下げる以外にも、圧力を高くする方法もあります。圧力を高くすると、分子同士が強制的に近づけられるため、液体になりやすくなります。例えば、家庭で使われるカセットコンロのガスは、もともとは気体ですが、圧力をかけて液体にしてボンベに詰めています。

この液化という現象は、お酒造りにおいても、なくてはならない工程です。お酒の種類によって製法は様々ですが、蒸留酒と呼ばれるお酒では、液化が特に重要な役割を担っています。蒸留酒は、まず原料を発酵させてアルコールを含んだ液体を作ります。次に、この液体を熱して蒸発させます。アルコールは水よりも低い温度で蒸発するので、発生した蒸気にはアルコールが多く含まれています。この蒸気を冷やすと、気体だったアルコールが液体に戻り、高濃度のアルコールを得ることができます。焼酎やウイスキー、日本酒なども、この蒸留という工程を経て作られています。

また、ビール造りでも液化は大切な工程です。麦汁を冷やすことで、濁りの原因となる不要な成分を沈殿させ、澄んだビールを作ることができます。このように、液化は私たちの生活の中で、様々な場面で活用されているのです。

| 液化の定義 | 気体だったものが液体に変わる現象 |

|---|---|

| 液化の仕組み | 気体が冷やされると分子の動きが鈍くなり、互いに引き寄せ合う力が強くなって液体になる。また、圧力を高くしても、分子同士が強制的に近づき液体になりやすくなる。 |

| 液化の例 |

|

| お酒造りにおける液化 |

|

お酒における液化

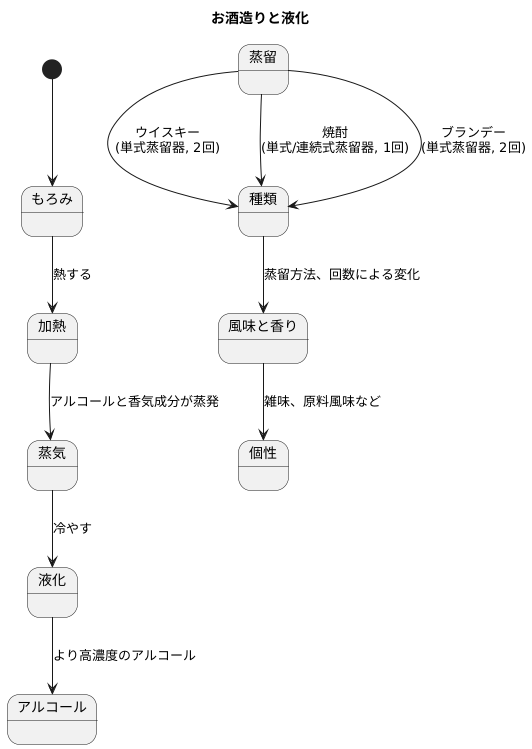

お酒造りにおいて、液化とは気体になったアルコールを液体に戻す工程を指し、蒸留という作業の中で重要な役割を担っています。蒸留は、お酒のもととなるもろみに含まれるアルコールを取り出すための方法です。もろみには、水とアルコールの他に、様々な成分が含まれていますが、アルコールは水よりも低い温度で沸騰するという性質があります。この性質を利用することで、アルコールだけを選択的に気化させ、取り出すことができるのです。

まず、もろみを熱すると、アルコールが先に蒸発し始めます。この蒸気にはアルコールだけでなく、もろみに含まれる香りや風味のもととなる成分も含まれています。次に、この蒸気を冷やすことで、気体だったアルコールが液体に戻ります。これが液化と呼ばれる工程です。液化したアルコールを集めることで、もろみよりもアルコール濃度の高いお酒を得ることができます。

蒸留の方法や回数は、造るお酒の種類によって異なります。例えば、ウイスキーは単式蒸留器で二回蒸留するのが一般的ですが、焼酎は単式蒸留器もしくは連続式蒸留器で一回蒸留します。ブランデーはぶどうを原料としたお酒で、単式蒸留器で二回蒸留するのが一般的です。このように、蒸留の方法や回数を変えることで、お酒の風味や香りに変化が生まれます。蒸留回数を重ねると、雑味が少なくすっきりとした味わいのお酒になり、蒸留回数が少ないと、原料の風味や香りが強く残るお酒になります。

このように液化は、単にアルコールの濃度を高めるだけでなく、お酒の種類や風味、香りを決定づける上で非常に重要な役割を果たしていると言えるでしょう。それぞれのお酒が持つ独特の個性は、この液化の工程によって大きく左右されているのです。

でんぷんの液化

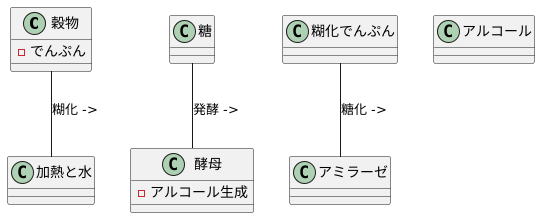

酒造りに欠かせない原料である米や麦、トウモロコシといった穀物には、でんぷんが豊富に含まれています。しかし、でんぷんはそのままではお酒のもとになるアルコールを作る酵母が利用できません。酵母が利用できる形にするには、でんぷんを糖に変える必要があるのです。この糖化の過程で重要な役割を果たすのが「でんぷんの液化」です。

まず、穀物に含まれるでんぷんを水に溶かして加熱すると、とろみのある糊状に変化します。ご飯を炊飯器で炊く工程を想像すると分かりやすいでしょう。この糊化も液化の一種と考えられます。次に、この糊状のでんぷんに酵素を加えます。酵素とは、特定の物質の化学反応を促す働きを持つたんぱく質のことです。でんぷんの液化には、アミラーゼという酵素が用いられます。アミラーゼは、でんぷんをブドウ糖などの糖に分解する働きがあります。

アミラーゼの働きによって、複雑な構造を持つ巨大なでんぷん分子は、より単純な糖に分解されていきます。まるで鎖のように長く繋がったでんぷん分子が、酵素のはさみによって短く切断されていくイメージです。こうして分解された糖は、酵母にとって利用しやすい形になります。酵母は、この糖を食べてアルコールと二酸化炭素を作り出すのです。

日本酒やビール、焼酎など、穀物を原料とするお酒造りにおいて、でんぷんの液化は必要不可欠な工程です。液化が不十分だと、酵母が糖をうまく利用できず、十分なアルコールが生成されません。また、お酒の風味にも影響を与えます。そのため、酒造りでは、適切な温度管理や酵素の量、反応時間などを厳密に管理し、最適な液化状態を作り出すことが求められます。長年培われた職人たちの経験と技術によって、美味しいお酒が醸されているのです。

液化の条件

お酒造りにおいて、液化は非常に大切な工程です。蒸留酒などを造る際には、アルコール発酵で生まれた蒸気を液体に戻す必要があります。この液化は、温度、圧力、そして純度といった様々な条件によって左右されます。液化とは、気体が液体に変化することですが、これは単純に冷やすだけでは達成できません。それぞれの物質には、液化しやすい温度と圧力の範囲が存在します。

まず温度について考えてみましょう。物質ごとに、どんなに圧力をかけても液化しない温度が存在します。これを臨界温度といいます。この温度を超えてしまうと、どれだけ圧縮しても気体のままです。逆に、臨界温度より低い温度では、適切な圧力をかけることで気体を液体に変えることができます。次に圧力ですが、これは気体を押し縮める力です。圧力を高くすると、気体の分子同士が近づき、液体になりやすくなります。それぞれの物質には、ある温度において、液化するために必要な最低限の圧力があります。これを飽和蒸気圧といいます。この圧力よりも低いと、液体にはなりません。

純度も液化に影響を与えます。蒸留酒を造る際、発酵したもろみには、水やアルコールだけでなく、様々な成分が含まれています。不純物が多いと、目的の成分を液化させることが難しくなります。例えば、水に何かが溶けていると、純粋な水に比べて沸点が上がることが知られています。同様に、不純物は液化の温度や圧力に変化をもたらし、液化を阻害する可能性があります。そのため、お酒造りでは、原料の品質管理が重要になります。良質な原料を用いることで、不純物を少なくし、スムーズな液化を実現できます。

このように、温度、圧力、純度といった様々な条件を細かく調整することで、目指す液化を実現し、高品質なお酒を造ることができます。それぞれの条件は複雑に絡み合っているので、長年の経験と技術が重要になります。適切な温度管理、圧力調整、そして徹底した品質管理によって、初めて美味しいお酒が出来上がるのです。

| 要素 | 詳細 | お酒造りへの影響 |

|---|---|---|

| 温度 |

|

液化の可否を決定づける重要な要素 |

| 圧力 |

|

液化の可否を決定づける重要な要素 |

| 純度 |

|

原料の品質管理が重要。不純物が少ないほどスムーズな液化が可能 |

まとめ

お酒造りにおいて、液化は、風味や質を決める上で欠かせない工程のひとつです。 これは、固体や気体が液体に変化する現象を指し、お酒造りの様々な場面で活用されています。

まず、蒸留酒においては、液化がアルコール度数を高める鍵となります。発酵によって生成されたお酒は、水とアルコールの混合物です。これを加熱すると、アルコールは水よりも先に気体になります。この蒸気を冷やすことで、再び液体に戻す、つまり液化させることで、アルコール濃度の高いお酒が得られます。ウイスキーや焼酎など、香り高い蒸留酒は、この液化の工程によって独特の風味を醸し出しています。

また、日本酒やビールなどの醸造酒においても、液化は重要な役割を担っています。 米や麦などの穀物に含まれるでんぷんは、そのままでは酵母によってアルコールに変換されません。そこで、まずでんぷんを糖に変える必要があります。この過程で、まずでんぷんを糊状に、つまり液化させます。こうすることで、酵素が働きやすくなり、効率的に糖化が進むのです。

液化を適切に行うためには、温度や圧力、原料の質など、様々な条件を細かく調整する必要があります。 温度が高すぎると、必要な成分が壊れてしまうことがありますし、低すぎると液化が十分に進みません。また、圧力も液化の状態に影響を与えます。さらに、原料の質も重要です。新鮮で良質な原料を用いることで、より風味豊かなお酒を造ることができます。

このように、液化は、お酒造りの様々な工程で、風味や質に大きな影響を与えています。私たちが普段口にするお酒は、この液化という現象を巧みに操る職人たちの技術と経験の結晶と言えるでしょう。 今後、お酒を味わう際には、液化という現象にも思いを巡らせてみてください。きっと、お酒の世界がより深く、興味深いものになるはずです。

| お酒の種類 | 液化の役割 | 液化の対象 | 具体的な工程 |

|---|---|---|---|

| 蒸留酒 (ウイスキー、焼酎など) |

アルコール度数を高める | 発酵によって生成されたアルコール | 加熱してアルコールを気化させ、冷却して液化させる |

| 醸造酒 (日本酒、ビールなど) |

でんぷんを糖に変換する前段階 | 米、麦などの穀物に含まれるでんぷん | でんぷんを糊状に液化させる |