中国酒の要、麹

お酒を知りたい

先生、『きょく子』って、お酒を作る時に使うものですよね?どんなものかよく分からないんですけど、教えてもらえますか?

お酒のプロ

そうだね。『きょく子』はお酒を作るのに欠かせないものだよ。中国で作られるもので、生の穀物の粉を水で練って、煉瓦やだんご、円盤のような形にして、カビを生やしたものなんだ。簡単に言うと、お酒を作るための種のようなものだね。

お酒を知りたい

種みたいなものですか?ということは、この『きょく子』にカビが生えることで、お酒ができるようになるんですか?

お酒のプロ

その通り!『きょく子』に生えるカビが、穀物のデンプンを糖に変えるんだ。そして、その糖を酵母がアルコールに変えることで、お酒ができるんだよ。だから、『きょく子』はお酒作りにとても大切なんだ。

きょく子とは。

お酒を作るもとになる『きょく子』について説明します。『きょく子』とは、中国で作られる麹の一種です。生の穀物の粒を粗く砕いた粉に水を加えて練り、煉瓦や団子、円盤のような形にして、かびなどの微生物を繁殖させたものです。

麹とは

麹とは、蒸した米、麦、大豆などの穀物に麹菌というカビの一種を繁殖させたものです。麹菌は繁殖する過程で様々な酵素を作り出し、これらの酵素が穀物に含まれるデンプンやタンパク質を分解します。デンプンは糖に、タンパク質はアミノ酸に分解され、これらはお酒や味噌、醤油など様々な発酵食品の原料となります。

日本酒造りにおいては、麹は蒸した米に麹菌を繁殖させた米麹が用いられます。米麹に含まれる酵素は、米のデンプンを糖に変えます。この糖を酵母が食べ、アルコールと炭酸ガスを作り出すことで日本酒が出来上がります。麹の種類や出来具合は日本酒の味わいに大きな影響を与え、良い麹は良質な日本酒造りの第一歩と言えるでしょう。

焼酎造りでは、米麹や麦麹などが使われ、それぞれの麹が焼酎特有の風味を生み出します。米麹を使った焼酎はまろやかな甘みを持ち、麦麹を使った焼酎は独特の香りが特徴です。

味噌や醤油造りにも麹は欠かせません。大豆に麹菌を繁殖させた豆麹は、大豆のタンパク質をアミノ酸に分解し、味噌や醤油の旨味成分を作り出します。麹の種類や熟成期間によって味噌や醤油の風味は大きく変わり、それぞれの地域や蔵元で独自の製法が受け継がれています。

このように、麹は日本の伝統的な発酵食品に欠かせない存在であり、その多様な酵素の働きによって、それぞれの食品に独特の風味や特徴を与えています。まさに日本の食文化を支える縁の下の力持ちと言えるでしょう。近年では、食品以外にも、麹の酵素の力を活用した様々な研究開発が行われており、今後ますます活躍の場が広がることが期待されています。

| 食品 | 麹の種類 | 麹の役割 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 日本酒 | 米麹 | 米のデンプンを糖に変える | 麹の種類や出来具合が日本酒の味わいに影響 |

| 焼酎 | 米麹、麦麹など | 焼酎特有の風味を生み出す | 米麹:まろやかな甘み、麦麹:独特の香り |

| 味噌、醤油 | 豆麹 | 大豆のタンパク質をアミノ酸に分解し、旨味成分を作り出す | 麹の種類や熟成期間によって風味に変化 |

中国の麹「きょく子」

中国の酒造りには欠かせない「きょく子」について詳しく見ていきましょう。日本で「麹」と呼ばれるものと同様に、中国でもお酒造りに欠かせない役割を担っています。中国では「曲(きょく)」または「きょく子」と呼ばれ、穀物の粉に水を加えて練り固め、煉瓦や団子、円盤など様々な形に整えて作られます。日本の麹との大きな違いは、様々な微生物が共存している点です。

まず、日本の麹は主に麹菌が中心となって働きますが、中国の「きょく子」は麹菌だけでなく、酵母や乳酸菌など、複数の微生物が共に活動しています。それぞれの微生物が複雑な発酵過程で互いに影響し合い、独特の風味を生み出します。この複雑な微生物の相互作用こそが、中国酒の多様な香りと味わいを決定づける重要な要素となっています。

中国は広大な土地を持ち、地域によって気候や風土、原料、製法が大きく異なります。そのため、各地で様々な種類の「きょく子」が生まれてきました。例えば、白酒、黄酒、米酒など、中国を代表するお酒は、それぞれ異なる種類の「きょく子」を使って造られています。「きょく子」の種類によってお酒の風味や香りが大きく変わるため、中国酒の多様性を支える重要な要素となっています。それぞれの地域で独自の酒造りの文化が育まれ、中国酒の奥深い世界を形成しています。まさに、「きょく子」は中国酒の個性を決定づける、隠れた立役者と言えるでしょう。

| 項目 | 中国の「きょく子」 | 日本の麹 |

|---|---|---|

| 名称 | 曲(きょく)、きょく子 | 麹 |

| 形状 | 煉瓦、団子、円盤など様々 | 主に粒状 |

| 微生物 | 麹菌、酵母、乳酸菌など複数種類が共存 | 主に麹菌 |

| 発酵過程 | 複雑な相互作用 | 比較的シンプル |

| 風味 | 多様な香りと味わい | 麹菌由来の風味 |

| 種類 | 地域によって多様な種類が存在 | 種類は比較的少ない |

| 役割 | 中国酒の多様性を支える | 日本酒の風味を決定づける |

きょく子の作り方

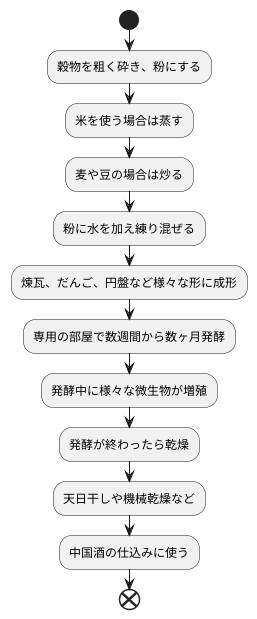

きょく子は、中国酒造りにおいて欠かせない大切なものです。その作り方は、まず酒の原料となる穀物を粗く砕き、粉にします。使う穀物は米、麦、豆など様々で、土地やお酒の種類によって使い分けられます。米を使う場合は、蒸すことで麹菌が繁殖しやすい状態にします。麦や豆の場合は、炒ることで香ばしさを加えることもあります。

粉にした穀物に水を加えてよく練り混ぜ、煉瓦のような形、だんごのような形、円盤のような形など、様々な形に整えます。この形も、お酒の種類や蔵元の伝統によって様々です。成形したきょく子は、温度と湿気がきちんと管理された専用の部屋で、数週間から数ヶ月かけてじっくりと発酵させます。

この発酵の間に、空気中や原料に付着していた様々な微生物が増え、複雑な微生物の集まりを作ります。この微生物の集まりこそがきょく子の持つ特徴であり、中国酒独特の風味を生み出すもととなるのです。きょく子の発酵は非常に複雑な過程で、長年の経験と高度な技術が必要です。温度、湿度、空気の流れなどを細かく調整することで、必要な微生物の増殖を促し、最適な風味を引き出します。まさに、職人の技の粋と言えるでしょう。

発酵が終わったきょく子は、乾燥させて保存します。乾燥させることで、微生物の活動を止め、品質を保つことができるのです。乾燥方法も、天日干しや機械乾燥など、様々な方法があります。こうして出来上がったきょく子は、中国酒の仕込みに使われ、独特の風味と香りを生み出します。きょく子作りは、中国酒造りの要であり、その品質がお酒の味を大きく左右する、非常に重要な工程なのです。

きょく子を使ったお酒

麹を使ったお酒は、中国において長い歴史と伝統を誇ります。種類も豊富で、蒸留酒である白酒、醸造酒である黄酒や米酒など、様々な製法と味わいが楽しめます。

白酒は、高粱、米、麦などを原料とし、麹によって糖化・発酵させた後、蒸留することで造られます。この蒸留という工程によって、アルコール度数の高いお酒となり、力強い風味と香りが特徴です。原料や製法によって様々な種類があり、それぞれ独特の個性を持っています。例えば、高粱を原料とした白酒は、濃厚な味わいと芳醇な香りが楽しめます。

黄酒は、米を原料とした醸造酒で、甘みとコクが特徴です。代表的なものとして紹興酒が挙げられます。紹興酒は、独特の熟成香とまろやかな口当たりが人気で、長期熟成させたものは特に珍重されます。黄酒もまた、製法や原料によって様々な種類があり、それぞれの地域で独特の製法が受け継がれています。

米酒もまた米を原料とした醸造酒ですが、黄酒に比べてアルコール度数は低く、甘みと香りが際立っています。口当たりが優しく飲みやすいことから、幅広い層に親しまれています。デザート感覚で楽しめるものもあり、食後の楽しみとしても人気です。

これらの中国酒は、それぞれ異なる種類の麹を使って造られています。麹の種類によって、お酒の風味や香りが大きく異なり、中国の多様な食文化を支える重要な要素となっています。中国各地にはそれぞれの地域特有の麹が存在し、その土地の気候や風土に合わせた独自の酒造りが行われています。

麹は、お酒だけでなく、調味料やその他の発酵食品にも利用されています。例えば、豆板醤や甜麺醤などの製造にも麹が欠かせません。麹に含まれる酵素は、原料の分解や旨味成分の生成を促進し、食品の風味を豊かにします。まさに、麹は中国の食文化を支える縁の下の力持ちと言えるでしょう。

| お酒の種類 | 原料 | 製法 | 特徴 | 代表例 |

|---|---|---|---|---|

| 白酒 | 高粱、米、麦など | 麹による糖化・発酵後、蒸留 | アルコール度数高、力強い風味と香 | 多数(原料により異なる) |

| 黄酒 | 米 | 醸造 | 甘みとコク | 紹興酒 |

| 米酒 | 米 | 醸造 | 低アルコール、甘みと香、飲みやすい | 多数 |

まとめ

中国酒の醸造には欠かせない「きょく子」は、中国の食文化を語る上で避けて通れない重要な要素です。穀物などを原料に、自然界の様々な微生物の働きを利用して作られる発酵食品で、中国酒造りの心臓部とも言える存在です。

きょく子は、蒸したり煮たりした米、麦、豆などの穀物に、麹菌や酵母、乳酸菌などの多様な微生物を繁殖させたものです。これらの微生物が複雑に絡み合いながら、糖化やアルコール発酵、有機酸生成などの様々な反応を引き起こします。この複雑な発酵過程こそが、中国酒独特の風味の決め手となっています。単一の微生物で発酵させるのではなく、複数の微生物が共存・競合しながら働くことで、奥深く複雑な香味を生み出しているのです。

きょく子の種類は実に様々で、使用する原料や微生物の種類、製造方法によって、その特徴は大きく異なります。例えば、麦麹、米麹、豆麹など、原料の違いによる分類はもちろん、高温で糖化を進める高温糖化麹、低温でじっくりと糖化を進める低温糖化麹といった、製法による分類も存在します。それぞれの地域で伝統的な製法が受け継がれ、その土地ならではのきょく子が育まれてきました。長年培われた職人技と経験が、きょく子の品質を左右するため、まさに職人芸の結晶と言えるでしょう。

きょく子の用途は、中国酒の醸造だけにとどまりません。醤油や味噌、酢などの調味料や、漬物、納豆に似た豆豉などの発酵食品にも利用され、中国の食卓を彩ってきました。近年では、きょく子に含まれる成分の健康効果に関する研究も進められており、様々な可能性が期待されています。古くから中国の食文化を支えてきたきょく子は、未来の食にも貢献する可能性を秘めていると言えるでしょう。

多様な種類ときょく子を活かした酒造りは、中国の豊かな食文化を象徴しています。この伝統を守り、未来へ繋いでいくことが、私たちの使命と言えるでしょう。きょく子の世界を探求することで、中国酒の魅力をより深く理解し、その奥深い世界に足を踏み入れることができるはずです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 蒸したり煮たりした米、麦、豆などの穀物に、麹菌や酵母、乳酸菌などの多様な微生物を繁殖させた発酵食品。中国酒造りの心臓部。 |

| 役割 | 糖化、アルコール発酵、有機酸生成など。複数の微生物が共存・競合することで複雑な香味を生み出す。 |

| 種類 | 麦麹、米麹、豆麹(原料による分類)、高温糖化麹、低温糖化麹(製法による分類)など多様。 |

| 製造方法 | 地域独自の伝統的な製法があり、職人技と経験が重要。 |

| 用途 | 中国酒、醤油、味噌、酢、漬物、豆豉などの発酵食品。 |

| 将来性 | 健康効果に関する研究も進められており、様々な可能性を秘めている。 |