加熱水蒸気で安全安心なお酒造り

お酒を知りたい

先生、『湿熱殺菌』って、お酒作りでどういう時に使うんですか?教科書に『培地の殺菌はこの方法による』って書いてあるんですけど、培地ってなんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。お酒作りでは、酵母という微生物を使ってアルコール発酵させるんだけど、この酵母を育てるための栄養が含まれたものを『培地』と言うんだ。土に種を蒔くように、培地に酵母を蒔いて育てるんだよ。

お酒を知りたい

なるほど。土と同じように、培地にも他の菌がいたら酵母がうまく育たないってことですか?

お酒のプロ

その通り!だから、他の菌を殺すために『湿熱殺菌』をするんだ。加熱した水蒸気で培地を殺菌することで、酵母だけを純粋培養することができるんだよ。

湿熱殺菌とは。

お酒を作る際に使われる『湿熱殺菌』という言葉について説明します。これは、熱い水蒸気を用いて、お酒のもとになる材料を殺菌する方法です。お酒のもとを育てるための培地を殺菌するときにも、この方法が使われています。

お酒造りの基本、殺菌とは

お酒造りは、繊細な味わいを生み出す一方で、目に見えない微生物との終わりなき戦いでもあります。 清酒、焼酎、ビールなど、あらゆるお酒は、原料を発酵させることで独特の風味を醸し出します。しかし、この発酵過程では、望ましい微生物だけでなく、雑菌と呼ばれる好ましくない微生物も繁殖する可能性があります。これらの雑菌が混入すると、お酒の風味は損なわれ、酸味や異臭が生じ、場合によっては腐敗してしまうこともあります。そのため、美味しいお酒を造るためには、あらゆる工程において徹底した衛生管理と殺菌が欠かせません。

殺菌とは、お酒造りの過程で混入する可能性のある、風味を損なったり腐敗させたりする微生物を死滅させたり、増殖を抑制したりする技術のことです。 殺菌方法は、お酒の種類や製造工程によって様々です。例えば、加熱による殺菌は、多くの種類のお酒造りで広く用いられています。これは、高温で処理することで微生物を死滅させる方法で、中でも蒸気や熱湯を用いる湿熱殺菌は、効果が高く広く利用されています。熱湯殺菌は、比較的低温で長時間加熱する方法で、風味を損なわずに殺菌することができます。一方、高温で短時間加熱する方法は、効率的に殺菌できますが、お酒の風味に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。

加熱以外にも、濾過による殺菌も重要な方法の一つです。 これは、特殊なフィルターを用いて微生物を物理的に除去する方法で、お酒本来の風味を保ちながら殺菌することができます。

このように、お酒造りにおける殺菌は、製品の品質と安全性を確保するために必要不可欠な工程です。それぞれの製造工程に適した殺菌方法を選択し、適切に実施することで、美味しいお酒を安定して提供することが可能になります。近年では、よりお酒の風味を損なわない、新しい殺菌方法の開発も進められています。伝統的な技術と最新の技術を組み合わせることで、お酒造りは常に進化を続けています。

| 殺菌方法 | 概要 | メリット | デメリット | 種類 |

|---|---|---|---|---|

| 加熱殺菌 | 高温で微生物を死滅させる | 効果が高い | 風味に影響を与える可能性がある | 熱湯殺菌(低温長時間) |

| 高温短時間殺菌 | ||||

| 濾過殺菌 | フィルターで微生物を除去 | 風味を保つ | – | – |

湿熱殺菌の仕組み

湿熱殺菌とは、加熱した水蒸気を用いて、酒などの液体を安全に保つ方法です。

高温の水蒸気は、目に見えないほど小さな生き物(微生物)に含まれるたんぱく質を変化させ、その働きをなくすことで、腐敗を防ぎます。

熱した空気で行う乾熱殺菌という方法と比べてみると、水蒸気は熱を伝える力が強いので、低い温度で短い時間でも、しっかりと効果を発揮します。

このため、お酒本来の香りや味わいを損なうことなく、安全なお酒を造ることができるのです。

例えば、私たちが普段口にする日本酒やビールなども、この湿熱殺菌という方法で品質管理がされています。

熱した水蒸気は、まるで湯気のように、複雑な形をした瓶の隅々や、細い管の中まで入り込むことができます。

そのため、様々な形の容器や、製造ラインの配管を清潔に保つのに大変適しています。

この加熱水蒸気による殺菌は、古くから食品をはじめ、医療器具や実験器具などを清潔に保つためなど、様々な場面で使われてきました。長い歴史の中で培われた確かな技術として、今もなお、多くの分野で活躍し、高い信頼を得ています。

近年では、消費者の安全意識の高まりとともに、食品の殺菌に対する関心も高まっています。

湿熱殺菌は、効果が高く、環境にも優しく、製品への影響が少ないという点で、大変優れた殺菌方法と言えるでしょう。今後も、様々な分野でさらに活躍していくことが期待されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 加熱した水蒸気を用いて、酒などの液体を安全に保つ方法 |

| 原理 | 高温の水蒸気で微生物のタンパク質を変性させ、腐敗を防ぐ |

| 乾熱殺菌との比較 | 水蒸気は熱伝導率が高いため、低温短時間で効果を発揮。香りや風味を損ないにくい。 |

| 用途 | 日本酒、ビールなど様々な酒類の品質管理。様々な形状の容器や配管の殺菌。食品、医療器具、実験器具など。 |

| メリット | 効果が高い、環境に優しい、製品への影響が少ない |

| その他 | 長い歴史を持つ確かな技術であり、高い信頼性がある。近年、関心が高まっている。 |

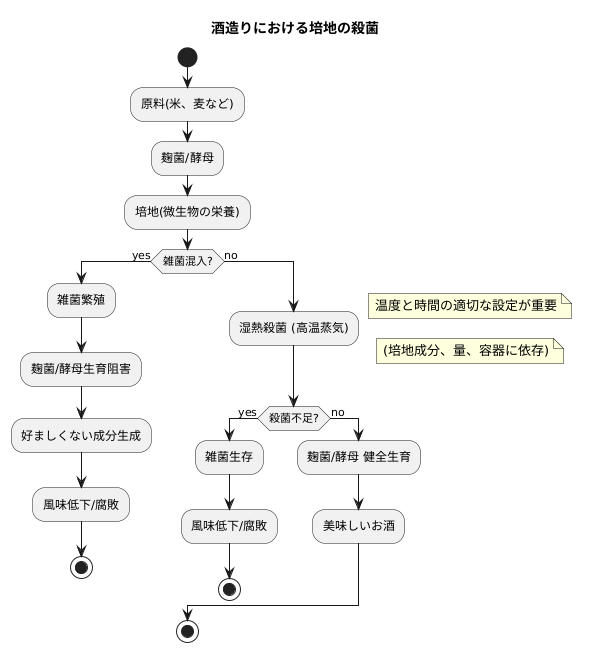

培地殺菌における重要性

酒造りは、目に見えない小さな生き物たちの働きによって成り立っています。麹菌や酵母といった微生物が、原料である米や麦などを分解し、アルコールや香りの成分を作り出します。これらの微生物を育てるための栄養となるのが「培地」です。培地は、いわば微生物にとっての畑のようなもの。しかし、畑に雑草が生えるように、培地にも私たちが望まない雑菌が繁殖してしまうことがあります。

もし雑菌が培地に混入してしまうと、どうなるでしょうか。まず、麹菌や酵母の生育が阻害され、うまく育たなくなってしまう可能性があります。雑菌が栄養を奪ってしまうからです。また、雑菌の中には、お酒にとって好ましくない成分を作り出すものもいます。これらは、お酒の風味を損なったり、腐敗させたりする原因となります。このような事態を防ぐためには、培地をしっかりと殺菌することが不可欠です。

培地の殺菌方法として、最も広く用いられているのが湿熱殺菌です。これは、高温の蒸気を用いて培地を加熱し、雑菌を死滅させる方法です。高温の蒸気は、雑菌の細胞を破壊する力に優れています。湿熱殺菌を行う際には、温度と時間を適切に設定することが重要です。培地の成分や量、使用する容器によって最適な条件は異なります。温度が低すぎたり、時間が短すぎたりすると雑菌が生き残ってしまう可能性があります。逆に、温度が高すぎたり、時間が長すぎたりすると、培地の成分が変化し、麹菌や酵母の生育に悪影響を及ぼす可能性があります。

美味しいお酒を造るためには、培地の殺菌を丁寧に行い、雑菌の混入を防ぐことが非常に重要です。培地の殺菌は、いわば酒造りの土台となる工程です。土台がしっかりとしていなければ、どんなに素晴らしい技術を持っていても、高品質なお酒を造ることはできません。そのため、酒造りの現場では、培地の殺菌に細心の注意を払い、常に最適な条件を追求しています。丹念な作業によって雑菌のない清潔な培地が用意され、そこで初めて麹菌や酵母は健やかに生育し、素晴らしいお酒を生み出すことができるのです。

様々な種類のお酒への応用

お酒造りにおいて、雑菌の繁殖を抑え、品質を保つことはとても重要です。そのために欠かせない技術の一つが湿熱殺菌です。これは、高温の蒸気や熱湯を用いて、お酒に含まれる微生物を死滅させる方法です。この湿熱殺菌は、日本酒だけでなく、様々な種類のお酒造りに応用されています。

まず、ビール造りを見てみましょう。ビール造りでは、麦芽から糖分を抽出した麦汁と呼ばれる液体を、酵母によってアルコール発酵させます。この発酵の前に、麦汁に潜む雑菌を排除するために湿熱殺菌を行います。雑菌が残っていると、酵母の働きが阻害され、本来の風味とは異なるビールが出来上がってしまうからです。

次に、ワイン造りです。ワインは、ブドウの果汁を酵母で発酵させて造られます。ワインの場合、瓶詰めした後に湿熱殺菌を行う場合があります。これは、瓶の中に残っている可能性のある酵母や雑菌を死滅させ、ワインの風味を長期間安定させるためです。ただし、すべてのワインにこの工程が適用されるわけではなく、あえて殺菌を行わないことで、複雑な風味の変化を楽しむタイプのワインもあります。

さらに、焼酎造りでも湿熱殺菌は重要な役割を果たします。焼酎は、蒸留酒なので、蒸留の過程である程度の殺菌効果は期待できます。しかし、もろみや二次仕込みを行う場合などは、雑菌の繁殖を防ぎ、品質を安定させるために、湿熱殺菌を行うことがあります。

近年では、小規模な酒蔵でも高品質なお酒を造るために、湿熱殺菌が積極的に導入されています。地酒やクラフトビールなど、多様な種類のお酒が造られるようになり、それぞれの酒造りに最適な湿熱殺菌の方法が研究されています。それぞれの酒類によって、殺菌を行う目的や温度、時間などの条件は異なりますが、湿熱殺菌は、その汎用性の高さから、幅広い酒類の製造に貢献していると言えるでしょう。

| 酒類 | 湿熱殺菌の目的 | 湿熱殺菌の時期 |

|---|---|---|

| ビール | 麦汁に潜む雑菌を排除し、酵母の働きを阻害しないようにする | 発酵前 |

| ワイン | 瓶の中に残っている可能性のある酵母や雑菌を死滅させ、風味を長期間安定させる | 瓶詰め後 (※すべてのワインではない) |

| 焼酎 | 雑菌の繁殖を防ぎ、品質を安定させる | もろみや二次仕込みを行う場合など |

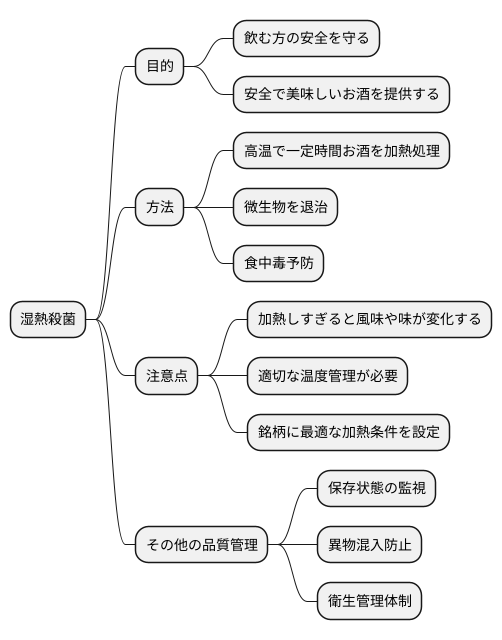

安全性と品質を守る技術

お酒を造る上で、何よりも大切なのは飲む方の安全を守ることです。そのために、様々な工夫が凝らされていますが、中でも「湿熱殺菌」は安全で美味しいお酒を提供する上で欠かせない技術です。

湿熱殺菌とは、高温で一定時間お酒を加熱処理することで、お酒の中に潜む目に見えない微生物を退治する方法です。食中毒を引き起こす微生物は熱に弱いため、この加熱処理によって安全性を高めることができます。お酒の種類によっては加熱処理の温度や時間を調整することで、お酒本来の風味を損なわずに殺菌効果を高めることができます。

しかし、加熱処理には注意も必要です。高温で処理しすぎると、お酒の繊細な香味が飛んでしまったり、味が変わってしまうこともあります。適切な温度管理を行うことで、お酒本来の持ち味を守りつつ、安全なお酒を造ることができます。長年の経験と技術に基づき、それぞれの銘柄に最適な加熱条件を定め、品質を維持することに細心の注意を払っています。

さらに、湿熱殺菌以外にも、お酒の品質を守るための様々な技術が用いられています。例えば、お酒の保存状態を常に監視するシステムや、異物混入を防ぐための徹底した衛生管理体制など、安全で美味しいお酒を皆様にお届けするための努力は惜しみません。

私たちはお酒を造る者として、消費者の皆様に安心してお酒を楽しんでいただけるよう、これからも技術の向上に励み、日々精進してまいります。美味しいお酒を味わう喜びを一人でも多くの方に届けられるよう、安全と品質にこだわり、お酒造りに情熱を注ぎ続けます。

未来のお酒造りへの展望

お酒造りは、古来より受け継がれてきた伝統技術と、常に進化を続ける科学技術の融合によって支えられています。その中でも、お酒の品質と安全性を保つ上で欠かせない工程の一つが、湿熱殺菌です。

湿熱殺菌とは、文字通り、熱と湿気を用いてお酒の中に存在する微生物を死滅させる方法です。これにより、お酒の腐敗を防ぎ、長期保存を可能にしています。しかし、高温での処理は、お酒本来の風味や香りに影響を与える可能性も懸念されてきました。

そこで、近年注目されているのが、より洗練された湿熱殺菌技術の開発です。従来のように、あらゆる微生物を一律に殺菌するのではなく、特定の微生物だけを狙い撃ちにする技術が研究されています。例えば、お酒の風味を損なう原因となる特定の菌のみを除去し、有益な菌は残すといった、繊細なコントロールが可能になるかもしれません。

また、より低い温度で、より短時間の殺菌を可能にする技術も開発が進んでいます。これにより、熱によるお酒へのダメージを最小限に抑え、本来の風味や繊細な香りをより効果的に守ることが期待されます。

このような技術革新は、お酒造りの可能性を大きく広げるでしょう。これまで難しかった、新たな風味や香りを持つお酒の開発も夢ではなくなります。また、製造工程におけるエネルギー消費の削減にもつながり、環境への負荷軽減にも貢献するでしょう。

未来のお酒造りは、伝統的な技術を守りながらも、常に新しい技術を取り入れ、進化していくでしょう。安全なお酒を造るだけでなく、人々の生活を豊かに彩る、多様で魅力的なお酒を次々と生み出していくはずです。湿熱殺菌技術の進化は、まさにその未来を支える重要な礎となるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 湿熱殺菌の目的 | お酒の中の微生物を死滅させ、腐敗を防ぎ、長期保存を可能にする。 |

| 従来の湿熱殺菌の課題 | 高温処理によるお酒の風味や香りの変化 |

| 近年注目されている技術 | 特定の微生物のみを狙い撃ちにする技術、より低温・短時間で殺菌する技術 |

| 新技術のメリット |

|

| 未来のお酒造り | 伝統技術と新技術の融合、多様で魅力的なお酒の開発 |