一級酒とは?今はなき酒の等級制度

お酒を知りたい

先生、『一級酒』って、今はもうないんですよね?どういうお酒だったんですか?

お酒のプロ

そうだよ。今はもう使われていない言葉だね。『一級酒』は昔、お酒につけられていたランクのようなものなんだ。簡単に言うと、お酒の品質を表す基準の一つで、特級、一級、二級とあったんだよ。

お酒を知りたい

品質の基準ですか!じゃあ、『一級酒』は『二級酒』より美味しいお酒だったんですか?

お酒のプロ

そうだね、基本的にはそう考えていいよ。ただし、味覚は人それぞれだから、『一級酒』より『二級酒』の方が自分の口に合うという人もいたかもしれないね。この制度は、税金を決めるためにも使われていたから、必ずしも味の優劣だけを表すものではなかったんだ。

一級酒とは。

かつて、お酒の種類によって税金の額を決めるための区分がありました。日本酒とウィスキーについては、品質によって「特級」「一級」「二級」の三段階に分けられていましたが、この区分は平成元年4月1日以降、法律の改正によって廃止されました。ここで説明している「一級酒」とは、その三段階の真ん中にあたるお酒のことです。

一級酒制度の概要

かつて、お酒の中でも日本酒とウイスキーには、品質をわかりやすく示すための制度がありました。これは「級別制度」と呼ばれ、お酒の質に応じて三つの等級に分かれていました。一番上の等級が「特級」、その次が「一級」、そして「二級」です。「特級」という名前の通り、この等級のお酒は最も品質が高いとされていました。その下に「一級」、「二級」と続き、ランクが下がっていく仕組みです。

それぞれの等級には、厳密な基準が設けられていました。お酒を作る人たちは、この基準を満たすことで、自分たちの作ったお酒をそれぞれの等級に分類することができました。この等級制度は、お酒を買う人にとって、品質を見極めるための便利な目安となっていました。また、お酒を作る人にとっては、より良いお酒を作ろうとする向上心をかき立てる効果もありました。

しかし、時代とともに、お酒の種類はどんどん増えていきました。様々な原料や製法で作られるお酒が増え、一つの基準で全ての酒を評価することが難しくなってきました。また、お酒を飲む人の好みも多様化し、単純な等級分けが必ずしも皆の望みに合わなくなってきました。

このような背景から、平成元年4月1日に酒税法が改正され、この等級制度は廃止されることになりました。現在では、この制度の代わりに、お酒を作る会社がそれぞれ独自の基準で品質を表示しています。例えば、原料や製法の特徴を詳しく説明したり、香味の表現を用いたりすることで、消費者にそれぞれの製品の魅力を伝えています。このようにして、多様な品質や個性を尊重する時代へと変化していきました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度名 | 級別制度 |

| 等級 | 特級 > 一級 > 二級 |

| 目的 | 品質をわかりやすく示す |

| 対象 | 日本酒、ウイスキー |

| メリット(消費者) | 品質を見極める目安 |

| メリット(生産者) | 品質向上への意欲向上 |

| 廃止時期 | 平成元年4月1日 |

| 廃止理由 |

|

| 現在 | 各社独自の基準で品質表示(原料、製法、香味など) |

日本酒における一級酒

かつての日本酒の世界では、特級酒に続く誉れ高い銘柄として一級酒が存在しました。これは、単なる呼び名ではなく、明確な基準に基づいた品質の証でした。酒造りに欠かせない米の品種や、米を磨く割合を示す精米歩合、そして伝統の技が光る製造方法など、様々な角度から厳しく評価され、定められた規格を満たした銘柄だけが、一級酒の称号を得ることができました。

その評価基準は極めて細かく、精米歩合だけでなく、日本酒度や酸度といった数値も厳格に定められていました。酒造りの職人たちは、これらの基準を忠実に守り、高い技術と徹底した品質管理をもって酒造りに励み、一級酒としての品質を保証していたのです。

特に、吟醸酒や純米酒といった、特定名称で呼ばれる日本酒においては、この一級、二級といった等級制度が重要な役割を担っていました。特定名称酒は、それぞれに定められた製造基準を満たす必要がありましたが、加えて一級酒の基準もクリアしなければ、一級の吟醸酒や一級の純米酒を名乗ることができなかったのです。そのため、酒瓶のラベルには、「一級吟醸酒」や「一級純米酒」といったように、特定名称と等級を併記した表示が当たり前のように見られました。

この等級制度は、日本酒全体の品質向上に大きく貢献した反面、画一的な基準による評価が、日本酒本来の多様な個性を覆い隠してしまう一因になったという意見もあります。それぞれの土地で育まれた米、受け継がれてきた水、そして蔵に住み着く微生物たちが織りなす、日本酒の奥深い味わいの世界。画一的な基準だけでは捉えきれない、それぞれの銘柄が持つ個性こそが日本酒の魅力であるという声もまた、確かに存在するのです。時代の流れと共に、日本酒の等級制度は廃止されましたが、その歴史を振り返ることで、日本酒の品質に対するこだわりと、多様な個性を尊重する大切さを改めて認識することができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 一級酒の定義 | 特級酒に次ぐ誉れ高い銘柄。米の品種、精米歩合、製造方法など様々な角度から評価され、定められた規格を満たしたもの。 |

| 評価基準 | 精米歩合、日本酒度、酸度など厳格な数値基準が設定。 |

| 製造 | 職人たちが高い技術と徹底した品質管理を行い、基準を忠実に守って製造。 |

| 特定名称酒との関係 | 吟醸酒や純米酒といった特定名称酒も一級、二級の等級制度があり、両方の基準を満たす必要があった。ラベルには「一級吟醸酒」「一級純米酒」のように併記。 |

| 等級制度の影響 | 品質向上に貢献したが、画一的な基準が日本酒の多様な個性を覆い隠す一因になったという意見も。 |

| 日本酒の魅力 | 土地の米、水、微生物が織りなす多様な個性。 |

| 等級制度の廃止 | 現在は廃止。歴史を振り返ることで、品質へのこだわりと多様な個性の尊重の大切さを再認識できる。 |

ウイスキーにおける一級酒

かつて、お酒の品質を示すものとして級別制度が存在し、ウイスキーにおいても特級に次ぐ品質として一級酒が位置づけられていました。ウイスキーが一級酒と認められるには、いくつかの厳しい条件をクリアする必要がありました。まず、原料となる穀物の種類や製法、蒸留方法などが評価の対象となりました。大麦、ライ麦、トウモロコシなど、ウイスキーの種類によって用いられる穀物が異なり、それぞれの風味の特徴が評価されました。また、単式蒸留器で2回蒸留するポットスチル製法か、連続式蒸留器を用いる連続式蒸留かで、ウイスキーの味わいは大きく変化します。こうした製法の違いも重要な評価基準の一つでした。

さらに、ウイスキーにとって熟成は非常に重要な要素であり、一級酒と認められるには、一定期間以上の熟成が求められました。樽の中でじっくりと時間を重ねることで、ウイスキーはまろやかな風味と芳醇な香りを獲得します。この熟成期間の長さが、ウイスキーの深みと複雑さを決定づけるため、級別制度においても重要な評価基準となっていました。世界的に有名なスコッチやバーボンといったウイスキーも、この級別制度の対象でした。海外から輸入されるウイスキーにも一級、二級といった等級が付けられ、消費者はその等級を参考にウイスキーを選んでいました。

この級別制度は、品質の目安となることで、高品質なウイスキーの普及に貢献したと考えられます。しかし、時代が進むにつれ、ウイスキーの製法は多様化し、個性豊かなウイスキーが数多く生み出されるようになりました。画一的な基準でウイスキーの品質を評価することが難しくなり、級別制度は時代に合わなくなっていったのです。そして、日本酒と同様に、ウイスキーにおいても級別制度は廃止され、現在ではそれぞれのウイスキーが持つ個性が尊重されています。

| 評価基準 | 詳細 |

|---|---|

| 原料 | 大麦、ライ麦、トウモロコシなど種類によって異なる風味の特徴を評価 |

| 製法 | ポットスチル製法(単式蒸留器2回蒸留)か連続式蒸留かで味わいが変化 |

| 熟成 | 一定期間以上の熟成が求められ、期間の長さが深みと複雑さを決定づける |

制度廃止後の変化

かつての一級酒制度がその役目を終え、お酒の世界は大きく変わりました。特に日本酒とウイスキーでは、その変化は顕著です。かつては級によってお酒の優劣が判断されていましたが、それがなくなったことで、造り手たちは級に縛られることなく、自由にのびのびと酒造りに励めるようになりました。

その結果、実に様々な種類のお酒が世に送り出されるようになりました。まるで百花繚乱の様相を呈し、お酒好きにとっては嬉しい悲鳴が聞こえてきそうです。また、飲む側も級ではなく、それぞれの銘柄が持つ個性や味わいを吟味し、自分の好みに合ったお酒を選ぶようになりました。お酒の楽しみ方が多様化したのも、制度廃止による大きな変化と言えるでしょう。

かつての制度は、お酒の世界に新たな時代をもたらすための転換点だったと言えるでしょう。多種多様で豊かなお酒の文化が花開いたのも、制度の廃止があったからこそです。現在の隆盛は、過去の制度があったからこそ築かれたと言っても過言ではありません。

造り手たちは、それぞれの基準でお酒の品質を表示するようになりました。消費者に分かりやすく詳しい情報を伝えることで、理解と信頼を得ようと努力を重ねています。例えば日本酒では、お米をどれくらい磨いたかを示す精米歩合や、使っているお米の種類、お酒の種類を表す特定名称などを表示することで、そのお酒の特徴を伝える工夫をしています。ウイスキーでも、樽で熟成させた年数や産地、造り方などを表示することで、飲む人が自分の好みに合った一本を選べるようにしています。より多くの情報を伝えることで、お酒への理解を深めてもらおうという造り手の熱意が感じられます。

| 項目 | 変化 |

|---|---|

| 造り手 | 級に縛られず自由に酒造りを楽しめるようになった 多様な種類のお酒を造るようになった お酒の品質をそれぞれの基準で表示するようになった (日本酒:精米歩合、米の種類、特定名称など) (ウイスキー:熟成年数、産地、造り方など) |

| 飲み手 | 級ではなく、銘柄の個性や味わいでお酒を選ぶようになった お酒の楽しみ方が多様化した |

| 全体 | 百花繚乱の時代 お酒の文化が豊かになった |

現代の酒選び

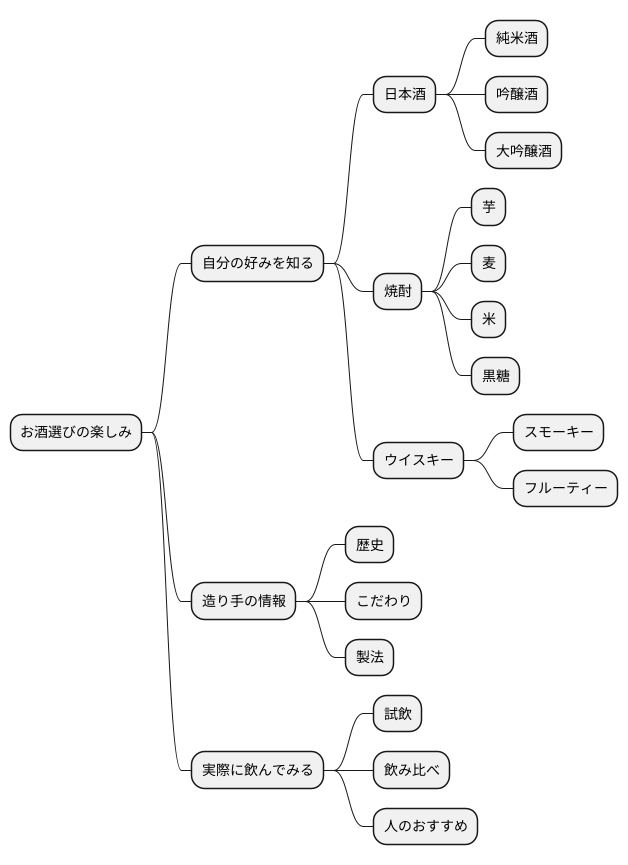

お酒を選ぶ楽しみは、今も昔も変わりません。かつては「一級酒」といった明確な指標がありましたが、現代では多種多様な銘柄が流通し、お酒選びもより複雑になっています。しかし、幾つかの点に注意すれば、自分にぴったりの一杯を見つけることができるでしょう。

まず大切なのは、自分の好みを知ることです。日本酒なら、米の磨き具合や製法によって、ふくよかな味わいの純米酒、華やかな香りの吟醸酒、すっきりとした大吟醸酒など、様々な種類があります。焼酎なら、原料の芋、麦、米、黒糖の違いや、蒸留方法の違いで味わいが大きく変わります。また、ウイスキーなら、産地や熟成年数によって、スモーキーなもの、フルーティーなものなど、個性が際立ちます。それぞれの酒の特徴を理解し、過去の経験を参考にしながら、自分に合った種類を探してみましょう。

次に、造り手の情報にも注目してみましょう。酒蔵や蒸留所の歴史やこだわり、製法などを知れば、そのお酒への愛着が深まります。小さな蔵元が丹精込めて造ったお酒や、伝統的な製法を守り続ける老舗の逸品など、造り手の情熱を知ることで、お酒を味わう喜びも増すはずです。インターネットや専門誌などで情報を集めるのも良いでしょう。

そして最後に、実際に飲んでみることです。どんなに評判の良いお酒でも、自分の口に合わなければ意味がありません。酒屋で試飲させてもらったり、飲食店で様々な種類のお酒を飲み比べたり、自分の舌で確かめることが大切です。友人や知人におすすめのお酒を聞いてみるのも良いでしょう。様々な経験を通して、自分の味覚に合った最高の一杯を見つけてください。