お酒と体の不思議な関係:代謝の物語

お酒を知りたい

先生、お酒を飲むと体の中で『代謝』されるって聞きますが、代謝って一体どういうことですか?

お酒のプロ

いい質問だね。代謝というのは、簡単に言うと、体の中で物質が変化して、エネルギーを作り出したり、体を作る材料になったり、不要なものを排出したりする一連の過程のことだよ。

お酒を知りたい

お酒の場合だとどうなるんですか?

お酒のプロ

お酒に含まれるアルコールは、主に肝臓で分解されて、最終的には水と二酸化炭素になって体外に排出される。この分解の過程も代謝の一つなんだよ。アルコールが分解される過程で、アセトアルデヒドなどの物質ができるんだけど、これが体に悪影響を与えることもあるんだよ。

代謝とは。

お酒にまつわる言葉、「代謝」について説明します。代謝とは、生き物が生きていくために行っている、体の中の物質が変化することです。

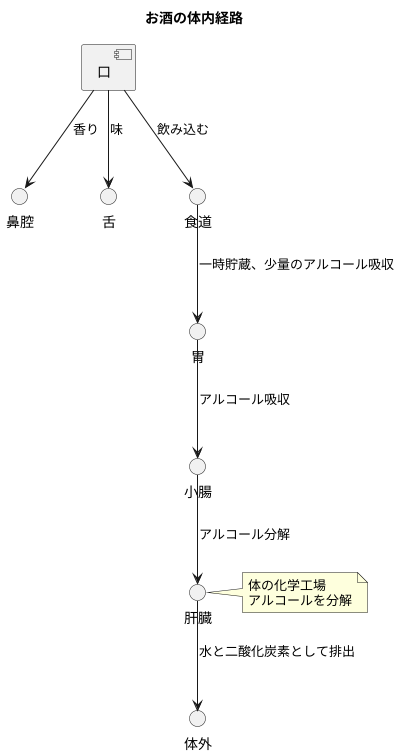

お酒の旅路:体への入り口

お酒を口に含むと、まずその香りが鼻腔をくすぐり、舌の上で様々な味が広がります。そして、喉を通り過ぎたお酒は食道へと流れ込みます。食道は一本の管のようなもので、お酒を胃へと送り届ける役割を担っています。まるで滑り台を滑り降りるように、お酒は食道を通って胃へと到着します。

胃は袋状の器官で、お酒を一時的に貯蔵する働きがあります。ここで少量のアルコールが吸収されますが、大部分のお酒はまだ体内に吸収されずに残っています。胃の中では、食べものと同様に、お酒も胃液と混ざり合います。

胃から少しずつ送り出されたお酒は、いよいよ小腸へと入っていきます。小腸は体の中で最も長い器官であり、栄養分を吸収する主要な場所です。お酒もここで吸収され、血液中に溶け込んでいきます。小腸の壁には無数の小さな突起があり、表面積を大きくすることで効率的に栄養分やお酒を吸収できるようになっています。まるでスポンジが水を吸い込むように、小腸はお酒を吸収していきます。

小腸で吸収されたお酒は、門脈と呼ばれる太い血管を通って肝臓へと運ばれます。肝臓は人体の中で最大の臓器であり、「体の化学工場」とも呼ばれています。肝臓では、アルコールを分解するための様々な酵素が働いており、お酒は無害な物質へと変化していきます。この過程で、お酒はアセトアルデヒドと呼ばれる物質に変化し、最終的には水と二酸化炭素に分解されます。

このようにお酒は口から入り、様々な器官を巡りながら体内で変化を遂げ、最終的には水と二酸化炭素となって体外へ排出されます。まるで旅人のように、お酒は体の中を巡りながらその姿を変えていくのです。

肝臓の働き:お酒の分解

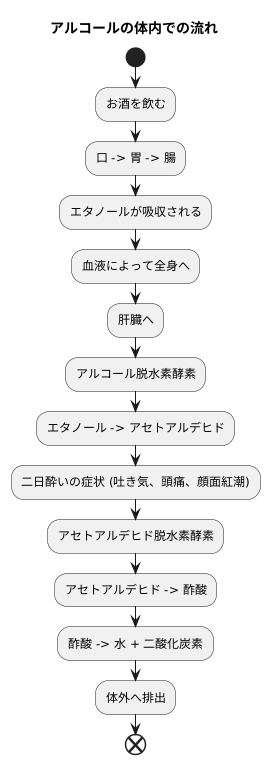

お酒を飲むと、体の中ではどのようなことが起きているのでしょうか。お酒に含まれるアルコール、つまりエタノールは、口から胃、そして腸へと吸収され、血液によって全身を巡ります。そして最終的には肝臓へとたどり着きます。肝臓は、体の中で最も大きな臓器の一つであり、まるで化学工場のように様々な働きを担っています。その中でも特に重要なのが、アルコールの分解です。

肝臓では、アルコール脱水素酵素という分解酵素が働きます。この酵素は、エタノールをアセトアルデヒドという物質へと変換します。このアセトアルデヒドこそが、二日酔いの原因物質です。顔が赤くなる、頭痛がする、吐き気がするといった、二日酔いの不快な症状は、全てこのアセトアルデヒドの仕業です。

しかし、肝臓の働きはこれで終わりではありません。肝臓はさらに、アセトアルデヒド脱水素酵素という別の酵素を使って、有害なアセトアルデヒドを酢酸へと分解します。酢酸は、体内でエネルギー源として利用される、比較的無害な物質です。最終的には、水と二酸化炭素に分解され、体外へと排出されます。

このように、肝臓は有害な物質を無害な物質へと変換し、私たちの体を守ってくれています。まるで優秀な清掃員のように、体の中をきれいに保つ働きをしているのです。しかし、過度な飲酒は肝臓に大きな負担をかけ、機能を低下させる可能性があります。美味しくお酒を楽しむためにも、適量を守って飲むことが大切です。

代謝速度の個人差:お酒に強い人と弱い人

お酒に対する強弱は、一人ひとり異なる体質によって決まります。よく「お酒に強い」「お酒に弱い」といった表現を耳にしますが、これは体内でアルコールが分解される速さ、つまり代謝速度の違いによるものです。

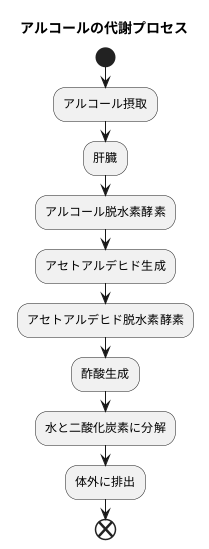

お酒の主成分であるアルコールは、体内でいくつかの段階を経て分解されます。まず、アルコールは肝臓で「アルコール脱水素酵素」という酵素によってアセトアルデヒドという物質に変化します。このアセトアルデヒドは、悪酔いや二日酔いの原因となる有害物質です。次に、アセトアルデヒドは「アセトアルデヒド脱水素酵素」という別の酵素によって酢酸に分解され、最終的には水と二酸化炭素に分解されて体外に排出されます。

これらの酵素の働き具合は、遺伝的な要因によって個人差が大きく、この酵素の働きが活発な人はアルコールの分解が早く、お酒に強い体質となります。逆に、これらの酵素、特にアセトアルデヒド脱水素酵素の働きが弱い人は、アセトアルデヒドが体内に長く留まってしまうため、顔が赤くなる、吐き気がする、動悸がするといった不快な症状、つまり悪酔いしやすくなります。これが、お酒に弱い体質と言われる所以です。

また、体格も代謝速度に影響を与えます。一般的に、体が大きい人ほど肝臓も大きく、アルコールを分解する能力も高い傾向があります。さらに、男性ホルモンはアルコールの分解を促進する一方、女性ホルモンは分解を抑制するため、男性の方が女性よりもお酒に強い傾向があります。年齢を重ねると、肝機能が低下するため、若い頃に比べてお酒に弱くなることも珍しくありません。

このように、お酒の代謝速度は様々な要因によって異なり、自分に合った適量を知ることが大切です。お酒は楽しく味わうためのものですから、無理なく楽しめる量を心がけ、健康を損なわないように注意しましょう。

お酒とエネルギー:代謝による生成

お酒は、私達の体の中で分解される過程でエネルギーを生み出します。これは、お酒に含まれるアルコールが、体内で様々な化学変化を経て、最終的に水と二酸化炭素に変わる際に起こる現象です。この過程で、アルコール1グラムあたり7キロカロリーという、比較的高カロリーなエネルギーが発生します。

例えば、日本酒一合(180ml、アルコール度数15%)は約27グラムのアルコールを含みます。これは、約189キロカロリーに相当し、ご飯一杯(150g)とほぼ同じくらいのカロリーです。ビール中瓶(500ml、アルコール度数5%)は約25グラムのアルコールを含み、約175キロカロリーとなります。このように、お酒には想像以上に多くのエネルギーが含まれていることが分かります。

そのため、お酒を飲み過ぎると、摂取カロリーが過剰になり、体脂肪として蓄積され、肥満につながる可能性があります。特に、お酒と一緒に食べるおつまみは、高カロリーで脂質や糖質が多いものが多いため、さらにカロリー摂取量が増えてしまう傾向があります。お酒を楽しむ際には、自身の食生活全体のバランスを考え、エネルギー量にも気を配ることが大切です。

また、空腹時に飲酒すると、胃の中に食べ物がないため、アルコールの吸収速度が速くなります。これは、急激な血中アルコール濃度の上昇につながり、悪酔いや二日酔いなどの原因となります。飲酒前には、何か軽く食べ物を口にすることで、アルコールの吸収を穏やかにし、悪影響を軽減することができます。

適量のお酒を楽しみつつ、栄養バランスの良い食事を心がけることで、健康を維持しながら、お酒との付き合い方を考えていきましょう。お酒の席では、野菜や海藻、きのこ類など、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂ることもおすすめです。食物繊維は、アルコールの吸収を緩やかにする効果が期待できます。楽しく健康的な飲酒習慣を身につけ、お酒と上手に付き合っていきましょう。

| お酒の種類 | 量 | アルコール度数 | アルコール量 | カロリー | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 日本酒 | 1合 (180ml) | 15% | 約27g | 約189kcal | ご飯一杯(150g)とほぼ同じカロリー |

| ビール | 中瓶 (500ml) | 5% | 約25g | 約175kcal | – |

| – | – | – | 1g | 7kcal | アルコールのカロリー |

注意点

- お酒の飲み過ぎは、カロリー過剰摂取となり、肥満につながる可能性があります。

- おつまみは高カロリーなものが多いため、カロリー摂取量が増加する傾向があります。

- 空腹時の飲酒は、アルコールの吸収速度が速くなり、悪酔いや二日酔いの原因となります。

- 飲酒前には軽く食べ物を口にすることで、アルコールの吸収を穏やかにし、悪影響を軽減できます。

- 食物繊維を多く含む食品は、アルコールの吸収を緩やかにする効果が期待できます。

まとめ

適量のお酒と栄養バランスの良い食事、そして食物繊維の摂取を心がけることが、健康的な飲酒習慣につながります。

代謝と健康:お酒との付き合い方

お酒は、楽しく語らう席を盛り上げ、時に疲れた心を癒してくれる飲み物です。ほどほどの量であれば、気分を和らげ、人と人との繋がりを円滑にする効果も期待できます。しかし、飲み過ぎは健康に様々な悪影響を及ぼします。特に、お酒を分解する働きを担う肝臓への負担は大きく、様々な病気を引き起こす可能性があります。

肝臓は、体の中で最も大きな臓器の一つであり、静かに、しかし休むことなく重要な働きを続けています。お酒に含まれるアルコールの分解はもちろんのこと、食事で摂った糖質や脂質の代謝、体に有害な物質の解毒、胆汁の生成など、生命維持に欠かせない様々な役割を担っています。

過剰な飲酒は、この大切な肝臓の働きを弱らせ、脂肪肝やアルコール性肝炎、さらには肝硬変といった深刻な病気に繋がる恐れがあります。また、肝臓以外の臓器にも悪影響を及ぼし、高血圧、糖尿病、心臓病、脳卒中などのリスクを高めることも知られています。

健康を維持するためには、お酒との上手な付き合い方が重要です。自分の体質や体調に合わせて、飲酒量と飲酒頻度をコントロールすることが大切です。毎日お酒を飲むのではなく、休肝日を設けることで、肝臓を休ませ、回復する時間を与えましょう。また、お酒を飲む時は、空腹状態を避け、おつまみと一緒にゆっくりと味わうようにしましょう。濃いお酒を薄めたり、チェイサーを用意するのも良いでしょう。

お酒は適量を守れば、人生を豊かにしてくれるものです。しかし、飲み過ぎれば健康を損なう原因にもなります。自分自身の体と向き合い、節度ある飲酒を心がけることで、お酒と長く良い関係を築いていきましょう。

二日酔いのメカニズムと対処法

お酒を飲んだ翌日に、頭がズキズキ痛んだり、吐き気を催したり、身体がだるく感じる、いわゆる二日酔い。これは、楽しいお酒の席の後に悩まされる、厄介な症状です。二日酔いの主な原因は、アルコールが分解される過程で生成されるアセトアルデヒドという物質です。このアセトアルデヒドは、体にとって毒となる物質であり、様々な不快な症状を引き起こします。さらに、お酒には利尿作用があるため、体内の水分が排出されやすくなります。この脱水症状も、二日酔いを悪化させる大きな要因です。

では、どうすれば二日酔いを予防、あるいは軽減できるのでしょうか?まず飲酒前に、しっかりと食事を摂ることが重要です。空腹の状態でお酒を飲むと、アルコールの吸収が早まり、二日酔いになりやすくなります。胃に食べ物が入っていると、アルコールの吸収速度が緩やかになり、アセトアルデヒドの生成も抑えられます。また、飲酒中は、お酒と一緒に水を飲むように心がけましょう。これは、アルコールによる脱水症状を防ぐ効果があります。お酒を飲むと、どうしてもトイレに行く回数が増えてしまいますが、こまめな水分補給は二日酔い対策には欠かせません。

もし、二日酔いになってしまった場合は、何よりも水分補給を最優先しましょう。水やスポーツ飲料などで、失われた水分と電解質を補給することが大切です。そして、身体を休ませることも重要です。安静にすることで、肝臓のアルコール分解を助けることができます。よく、二日酔いの時にコーヒーを飲む人がいますが、カフェインを含む飲み物は利尿作用があるため、かえって脱水症状を悪化させる可能性がありますので、避けた方が良いでしょう。また、果物などに含まれる糖分は、アルコールの分解を促進する効果があります。二日酔いの時は、無理せず消化の良いものを食べ、ゆっくりと回復を待ちましょう。二日酔いは、体が発する危険信号です。適切な対処法を理解し、お酒との付き合い方を考えていくことが大切です。

| 二日酔い | 原因 | 予防 | 対処法 |

|---|---|---|---|

| 頭痛、吐き気、倦怠感 | アセトアルデヒド、脱水症状 | 飲酒前の食事、水分補給 | 水分補給、安静、消化の良い食事 |