デルフト焼きの魅力:歴史と美

お酒を知りたい

先生、「デルフト焼き」って、お酒の種類ですか?お酒のコーナーでデルフト焼きの文字を見かけた気がするんですが…

お酒のプロ

いい質問だね。実は「デルフト焼き」はお酒の種類ではなく、焼き物のことなんだ。オランダのデルフトで作られた陶磁器で、特に白地に青の模様が有名だよ。もしかしたら、デルフト焼きの瓶に入ったお酒を見たのかな?

お酒を知りたい

ああ、そうなんですね!確かに、お酒の瓶が青と白の模様だった気がします。てっきりお酒の名前かと勘違いしていました。

お酒のプロ

デルフト焼きの瓶は、お酒以外にも、色々なものに使われているよ。きれいな模様だから、飾っておくだけでも素敵だね。

デルフト焼きとは。

お酒にまつわる言葉「デルフト焼き」について説明します。デルフト焼きは、16世紀後半にヨーロッパで最高級の焼き物として知られていた「マジョリカ焼き」の技術が、オランダ南西部のデルフトという町に伝わって作られるようになった焼き物です。15世紀後半からスペインの支配下にあったオランダでは、イスラム風のスペインの焼き物の影響を受けていました。16世紀に入ると、そこにイタリアのルネサンス文化が流れ込んできました。その後、デルフトブルーと呼ばれる独特の青い模様の焼き物の製造に成功し、デルフト焼きはオランダの様々な都市で作られた焼き物全体を指す言葉になりました。

デルフト焼きの起源

デルフト焼きは、オランダのデルフトの街で生まれた焼き物です。その歴史は、16世紀後半に始まります。当時、ヨーロッパでは、イタリアで生まれたマジョリカ焼きという、鮮やかな色彩と装飾が美しい焼き物が大変人気を集めていました。このマジョリカ焼きがデルフトに伝わったことが、デルフト焼き誕生のきっかけとなりました。

実は、当時のオランダはスペインの支配下にありました。そのため、オランダで作られる焼き物も、イスラム文化の影響が色濃いスペイン陶器の特徴を受け継いでいました。幾何学模様や、植物をモチーフにした文様が特徴的な、落ち着いた雰囲気の焼き物が主流だったのです。そこに、ルネサンス文化華やぐイタリアから、マジョリカ焼きがもたらされました。

デルフトの職人たちは、この斬新なマジョリカ焼きの技術を熱心に学びました。そして、従来のスペイン陶器の技法と、マジョリカ焼きの技術を融合させ、さらに独自の工夫を加えることで、デルフト焼きは誕生したのです。イスラム文化の影響を受けたスペイン陶器の土台に、イタリアのルネサンスの華やかさと、オランダの職人の緻密な技術が加わったデルフト焼きは、まさに文化の融合の結晶と言えるでしょう。

デルフト焼きの特徴として、白地に青で絵付けされたデルフトブルーが特に有名です。デルフトブルーは、デルフト焼きの代表作として世界中で愛されています。風景や風俗、花鳥風月など、様々な絵柄が描かれたデルフトブルーの焼き物は、当時の人々を魅了し、瞬く間にヨーロッパ中に広まりました。現在でも、デルフト焼きは、その美しい絵付けと、歴史を感じさせる風格で、多くの人々を魅了し続けています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | デルフト焼き |

| 起源 | オランダのデルフト |

| 誕生時期 | 16世紀後半 |

| 背景 | イタリアのマジョリカ焼きがデルフトに伝わる |

| 影響 | スペイン陶器(イスラム文化の影響) マジョリカ焼き(イタリア・ルネサンス文化) オランダの職人技術 |

| 特徴 | 白地に青の絵付け(デルフトブルー) 風景、風俗、花鳥風月など様々な絵柄 |

デルフト焼きの特徴

デルフト焼きと言えば、何と言っても深く鮮やかな青色の絵付けが特徴です。この青色は「デルフトブルー」と呼ばれ、酸化コバルトという鉱物を原料とした顔料から生まれます。白い素地にこのデルフトブルーで絵付けされることで、独特の美しさが生まれます。まるで吸い込まれるような深い青色は、デルフト焼き最大の魅力と言えるでしょう。

デルフト焼きの白地は、錫釉(すずゆう)と呼ばれる白い釉薬で覆われています。この錫釉は、不透明で滑らかな表面を作り出し、デルフトブルーの発色をより鮮やかに際立たせる役割を担っています。白いキャンバスに力強い青色が映え、見る者を魅了します。

デルフト焼きの絵柄は実に様々です。風景画や人物画、花や鳥、風や月といった自然の風景など、当時の暮らしや文化を反映した多様な模様が描かれています。風車や運河といったオランダらしい風景画は特に人気が高く、当時の様子を今に伝えています。また、聖書や神話の一場面を描いたものもあり、歴史的、芸術的価値も高い焼き物と言えるでしょう。

デルフト焼きは、皿や鉢、壺といった食器類だけでなく、タイルや装飾品など様々な形で人々の生活の中に溶け込んでいました。特にタイルは、建物の壁や床の装飾として広く使われ、オランダの街並みを美しく彩りました。家屋の内外を問わず、デルフト焼きのタイルが壁一面に貼られた様子は、当時のオランダの人々がデルフト焼きをいかに愛していたかを物語っています。生活用品から芸術作品まで、幅広い用途で愛されたデルフト焼きは、オランダを代表する工芸品として、今もなお世界中の人々を魅了し続けています。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 色 | デルフトブルー(酸化コバルト由来の顔料) |

| 白地 | 錫釉(すずゆう) |

| 絵柄 | 風景画、人物画、花鳥風月、風車、運河、聖書、神話など |

| 用途 | 食器(皿、鉢、壺)、タイル、装飾品 |

デルフト焼きの歴史

デルフト焼きの歴史は、16世紀後半にさかのぼります。当時、ヨーロッパでは、イタリアのファエンツァ地方で生まれたマヨルカ焼きと呼ばれる、鮮やかな色彩の絵付けが施された焼き物が大変な人気を博していました。オランダのデルフトの町にも、マヨルカ焼きが輸入され、人々の目を楽しませていました。しかし、マヨルカ焼きは高価なもので、手に入れるのは容易ではありませんでした。そこで、デルフトの陶工たちは、マヨルカ焼きを手本にしながら、独自の焼き物作りに挑戦を始めました。デルフトの町には、ビール醸造が盛んに行われており、その醸造所で使われていた炻器の原料となる粘土が豊富にありました。この粘土こそ、デルフト焼きの誕生に重要な役割を果たしたのです。

17世紀に入ると、デルフト焼きは黄金期を迎えました。オランダが貿易で繁栄を極めた時代であり、デルフト焼きもまた、ヨーロッパ中に輸出され、貴族や富裕層の間で大変な人気となりました。特に、東洋の白磁を模倣したデルフト焼きは、希少価値の高い中国磁器の代替品として重宝されました。デルフト焼きの特徴である、白地に藍色の絵付けが施された器は、東洋の雰囲気を漂わせ、人々を魅了しました。

しかし、17世紀後半になると、オランダ東インド会社が中国から直接、磁器を輸入するようになり、デルフト焼きの人気は衰退していきます。安価で美しい中国磁器が大量に市場に出回るようになり、デルフト焼きは価格競争で太刀打ちできなくなりました。しかし、デルフトの陶工たちは、そこで諦めることなく、中国磁器の技法を研究し、新たなデルフト焼きの開発に取り組みました。柿右衛門様式など、中国磁器の繊細な絵付けの技法を取り入れ、より洗練されたデルフト焼きを生み出したのです。

18世紀には、再びデルフト焼きは人気を取り戻し、現代に至るまで、デルフト焼きはオランダを代表する焼き物として、世界中の人々に愛されています。デルフトの町には、現在でも、昔ながらの手法でデルフト焼きを作り続ける工房があり、伝統を守り続けています。鮮やかな色彩と繊細な絵付けが施されたデルフト焼きは、オランダの歴史と文化を物語る貴重な遺産と言えるでしょう。

| 時代 | 出来事 | デルフト焼きへの影響 |

|---|---|---|

| 16世紀後半 | マヨルカ焼きがヨーロッパで流行、デルフトにも輸入されるが高価 | デルフトの陶工がマヨルカ焼きを手本に独自の焼き物作りに挑戦開始 |

| 17世紀 | オランダが貿易で繁栄、デルフト焼きもヨーロッパ中に輸出され人気に。東洋の白磁を模倣したデルフト焼きが中国磁器の代替品として重宝される。 | デルフト焼きの黄金期 |

| 17世紀後半 | オランダ東インド会社が中国から磁器を直接輸入 | デルフト焼きの人気衰退、価格競争で太刀打ちできなくなる |

| 17世紀後半以降 | デルフトの陶工が中国磁器の技法を研究(例: 柿右衛門様式)、新たなデルフト焼きを開発 | より洗練されたデルフト焼きの誕生 |

| 18世紀 | デルフト焼きが再び人気に | 現代までオランダを代表する焼き物として世界中で愛される |

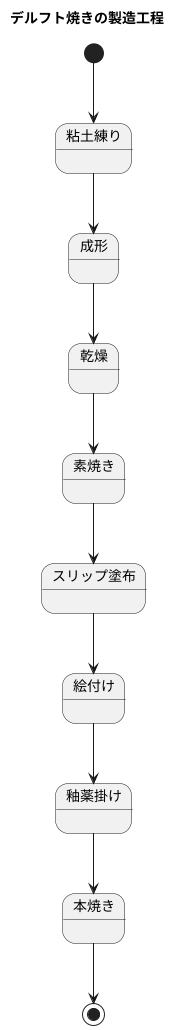

デルフト焼きの製造方法

デルフト焼きは、オランダのデルフト地方で作られる白地に青色の模様が特徴的な陶磁器です。その製造は、多くの工程を経て完成する、まさに職人技の結晶と言えるでしょう。

まず、原料となる粘土を丁寧に練り、ろくろや型を使って成形します。器の形が出来上がったら、乾燥させて水分を飛ばし、素焼きと呼ばれる最初の焼成を行います。この段階では、粘土はまだ脆く、吸水性がある状態です。

次に、素焼きした器に、スリップと呼ばれる白い化粧土を全体に塗布します。この白い化粧土が、デルフト焼きの特徴である鮮やかな青色を引き立たせる土台となるのです。スリップが乾いたら、いよいよ絵付けの工程へと進みます。

デルフト焼きの絵付けには、酸化コバルトを主成分とした顔料が使われます。この顔料は、高温で焼成すると鮮やかな青色に発色するのが特徴です。熟練した職人は、筆を使って緻密な模様や風景などを描いていきます。この絵付けの技術こそが、デルフト焼きの価値を高める重要な要素と言えるでしょう。

絵付けが完成したら、透明な釉薬を全体に掛け、本焼きと呼ばれる最終焼成を行います。窯の中で高温で焼き締められることで、釉薬が溶けてガラス質の層となり、器の表面を保護すると同時に、絵付けされた酸化コバルトが鮮やかな青色に発色します。

こうして、いくつもの工程を経て、美しいデルフト焼きが完成します。一つ一つの工程に職人の技と経験が込められており、大量生産品にはない温かみと風格が感じられます。デルフト焼きは、単なる陶磁器ではなく、まさに芸術作品と言えるでしょう。

デルフト焼きの魅力

デルフト焼きは、オランダのデルフト地方で生まれた陶磁器です。白い素地にコバルトブルーの色で絵付けされたその姿は、清らかで落ち着いた美しさを持ち、世界中の人々を魅了し続けています。最大の魅力は、何と言ってもその独特の青色でしょう。デルフトの空の色を映し出したような深く澄んだ青は「デルフトブルー」と呼ばれ、白い素地との対比が鮮やかで、見る者の心を捉えて離しません。

デルフト焼きのもう一つの魅力は、多様な絵柄です。風景画や風俗画、花鳥風月など、様々な題材が描かれ、見ているだけで楽しい気分にさせてくれます。初期のデルフト焼きは中国の磁器を模倣したものも多く、東洋的な絵柄が描かれたものも見られます。時代と共にデルフト独自のデザインも発展し、風景や人物、聖書や神話の一場面など、多種多様な絵柄が生み出されました。これらの絵柄は、当時の文化や生活を反映しており、歴史的な価値も高いと言えるでしょう。

デルフト焼きは、職人の手によって一つ一つ丁寧に作られています。土を練り、成形し、乾燥させ、素焼きし、絵付けし、釉薬をかけ、本焼きするという工程を経て、ようやく完成します。全ての工程に熟練の技と手間がかけられており、大量生産では決して真似できない温かみと存在感があります。デルフト焼きは、単なる焼き物ではなく、芸術作品と言えるでしょう。

デルフト焼きは、17世紀から18世紀にかけて、ヨーロッパで大変な人気を博しました。王侯貴族から一般市民まで、幅広い層の人々に愛され、オランダの重要な輸出品の一つとなりました。現在でもデルフト焼きは世界中で高く評価されており、美術品としてだけでなく、食器や花瓶など、日常生活の中で使われています。デルフト焼きは、時代を超えて愛される、まさに「永遠の美」と言えるでしょう。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 産地 | オランダのデルフト地方 |

| 色 | 白地にコバルトブルー(デルフトブルー) |

| 絵柄 | 風景画、風俗画、花鳥風月、東洋的な絵柄、聖書や神話の一場面など |

| 製法 | 職人による手作り、全ての工程に熟練の技と手間がかけられている |

| 歴史 | 17世紀から18世紀にかけてヨーロッパで人気を博し、オランダの重要な輸出品となった |

| 評価 | 美術品としてだけでなく、食器や花瓶など日常生活でも使用される |

デルフト焼きの入手方法

デルフト焼きは、オランダのデルフトで生まれた、白地に藍色の絵付けが特徴的な陶磁器です。その歴史は古く、17世紀頃から作られ始め、現在でも世界中で愛されています。デルフト焼きを手に入れる方法はいくつかあります。本場オランダのデルフトを訪れることができれば、工房や専門店で購入するのが一番でしょう。職人が丹精込めて作った作品を直接手に取って見ることができますし、工房によっては絵付け体験などもできます。デルフトの街を散策しながら、お気に入りの一品を探すのは、陶磁器愛好家にとって至福の時間となるでしょう。

もしオランダへ行くのが難しい場合は、日本国内でもデルフト焼きを購入できます。輸入雑貨店や百貨店などで取り扱っている場合があります。特に、ヨーロッパの工芸品を専門に取り扱うお店であれば、デルフト焼きが見つかる可能性が高いでしょう。店員に相談すれば、希望のサイズやデザインに近い作品を見つける手助けをしてくれるはずです。また、近年はインターネット通販サイトでも手軽に購入できます。様々なお店が出店しているので、価格やデザインを比較しながらじっくり選ぶことができます。ただし、実物を見ることができないため、商品の状態やサイズなどをしっかりと確認することが大切です。

デルフト焼きは、一つ一つ手作りで作られているため、同じデザインでも微妙な違いがあり、それがまた魅力の一つとなっています。小さな置物や食器など、比較的手頃な価格で購入できるものから、大きな壺や飾り皿といった高価なものまで、様々な種類があります。購入する際は、自分の予算に合わせて選ぶと良いでしょう。また、デルフト焼きは贈り物としても最適です。結婚祝い、新築祝い、誕生日プレゼントなど、特別な日の贈り物として、美しいデルフト焼きはきっと喜ばれるでしょう。大切な人への贈り物に、世界に一つだけのデルフト焼きを選んでみてはいかがでしょうか。

| 購入方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| オランダで購入 | 工房や専門店で購入でき、職人の作品を直接見ることができる。工房によっては絵付け体験も可能。 | オランダへ行く必要がある。 |

| 日本で購入 | 輸入雑貨店や百貨店、インターネット通販サイトで購入可能。 | 実物を見ることができない場合がある。 |