お酒のキレとは?その秘密を解き明かす

お酒を知りたい

先生、『キレ』の良いお酒って、どういうお酒のことですか?例えばビールで考えると、どんなビールが『キレが良い』ビールなんでしょうか?

お酒のプロ

良い質問だね。お酒の『キレ』は、後味がどれだけ続くかで判断されるよ。後味がスッと消えて、いつまでも口の中に残らないお酒のことを『キレが良い』と言うんだ。ビールで言うと、味が濃くなく、さっぱりとした後味のものだね。

お酒を知りたい

なるほど。じゃあ、味が濃くて後味が長く残るビールは『キレが悪い』ビールってことですね?

お酒のプロ

その通り!例えば、しっかりと発酵させてエキス分を少なくし、アルコールや炭酸ガスを多くしたビールは、刺激が強くてすっきりした味になるから、『キレが良い』と感じる人が多いね。

キレとは。

お酒の味を表現する言葉に「キレ」があります。「キレ」とは、味がいつまでも口の中に残るかどうかを表す言葉です。味覚を測る機械を使うと、味の変化を数値で捉えることができます。例えば、味がすぐに消えて後を引かない場合、「キレがある」と表現します。ビールの場合は、じっくりと発酵させて、麦のうまみ成分を少なくし、アルコールと炭酸ガスを多くすることで、強い刺激とさっぱりとした味になり、「キレ」を強く感じることができます。

はじめに

お酒を嗜む際に「切れが良い」と言う表現をよく耳にしますよね。しかしこの「切れ」とは、一体どのような感覚を指すのでしょうか。漠然としたこの表現、実は奥深いお酒の世界を紐解く鍵となる重要な要素なのです。一口に「切れ」と言っても、お酒の種類によってその感じ方は千差万別。今回は、この「切れ」の正体に迫り、様々な種類のお酒における「切れ」の違いを紐解いていきましょう。

まず、「切れ」とは、口の中でお酒を味わった後、その味わいがどれだけ速やかに消えていくかを表す尺度と言えるでしょう。後味がいつまでも残らず、すっきりと消えていく感覚。これが「切れが良い」と言われる状態です。反対に、いつまでも口の中に甘さや苦味、渋みが残る場合は「切れが悪い」と表現されます。この「切れ」の良さは、お酒を美味しく味わう上で非常に重要な要素となっています。

日本酒で言えば、切れの良さは、特に吟醸酒などの香り高いお酒で重視されます。繊細な香りを存分に楽しむためには、前の酒の味が舌に残っていては邪魔になってしまうからです。切れの良いお酒は、様々な料理との相性も良く、食事全体の味わいを引き立ててくれます。

ビールにおいては、喉越しと併せて切れの良さも重要視されます。キンキンに冷えたビールをゴクゴクと飲み干した後の、爽快な喉越しと後味のキレは、夏の暑さを吹き飛ばす格別なものです。濃厚な味わいのビールであっても、後味がすっきりしていれば、重たさを感じることなく楽しむことができます。

ワインの場合は、「切れ」よりも「余韻」が重視される傾向にあります。複雑な風味や香りが長く続くことが、ワインの奥深さを楽しむ上で重要だとされているからです。しかし、軽やかな味わいの白ワインなどでは、切れの良さが評価される場合もあります。

このように、お酒の種類によって「切れ」の感じ方や重要性は異なってきます。それぞれの酒の特徴を理解し、「切れ」の良し悪しを判断することで、より深くお酒を楽しむことができると言えるでしょう。皆さんも、次に飲むお酒の「切れ」に注目してみてはいかがでしょうか。きっと新たな発見があるはずです。

| お酒の種類 | 切れの良さ | その他 |

|---|---|---|

| 日本酒 | 特に吟醸酒のような香り高いお酒で重視される。繊細な香りを邪魔しないため。 | 料理との相性も良く、食事全体の味わいを引き立てる。 |

| ビール | 喉越しと併せて重要視される。爽快感につながる。 | 濃厚なビールでも、後味すっきりなら重たくない。 |

| ワイン | 軽やかな白ワインなどでは評価される場合もある。 | 一般的には「余韻」が重視される。複雑な風味や香りが長く続くことが重要。 |

キレの定義

「切れ」とは、飲み込んだ後に口の中に味がどれだけ残るか、言い換えれば後味の持続時間のことです。味わいがすっと消えて、いつまでも口の中に残らないお酒は「切れが良い」と誉められます。反対に、味がいつまでも残り、次のひと口を邪魔するように感じられるお酒は「切れが悪い」と言われます。

この切れの良し悪しは、個々人の味覚や感じ方の違いによって変わる主観的な部分が大きいです。同じお酒を飲んでも、ある人は「切れが良い」と感じ、別の人は「少し味が残る」と感じることもあります。生まれ育った環境や食生活、体調によっても感じ方は変化します。

しかし、味覚センサーなどの科学的な測定機器を用いることで、切れの良し悪しを客観的に評価することも可能になっています。これらのセンサーは、時間経過とともに変化するお酒の成分を分析し、数値データとして記録します。例えば、甘味、酸味、苦味、旨味といった基本的な味の変化を計測し、グラフ化することで、味が急速に減衰するお酒は切れが良いと判断できます。

切れの良いお酒は、食事との相性が良いとされています。口の中に味が残らないため、料理の繊細な味わいを邪魔することがありません。また、何杯飲んでも味が重たくならず、さっぱりとした飲み心地を楽しめます。切れは、お酒を選ぶ上で重要な要素の一つと言えるでしょう。

切れは、お酒の種類や製法によって大きく影響を受けます。例えば、吟醸酒のように香りを重視したお酒は、切れを良くするために、雑味を取り除く丁寧な製造工程が必要です。また、熟成期間や貯蔵方法によっても変化するため、蔵元独自の技術とこだわりが切れの良し悪しを左右します。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 切れとは | 飲み込んだ後、口の中に味がどれだけ残るか(後味の持続時間)。 |

| 切れが良い | 味わいがすっと消え、口の中に残らない。 |

| 切れが悪い | 味がいつまでも残り、次のひと口を邪魔する。 |

| 評価の基準 | 主観的な部分が大きい。味覚や感じ方の違い、環境、食生活、体調によって変化する。 |

| 客観的評価 | 味覚センサー等で、味の変化を数値化・グラフ化し、急速に減衰するお酒は切れが良いと判断。 |

| 切れの良いお酒の特徴 | 食事との相性◎、何杯飲んでも重たくない、さっぱりとした飲み心地。 |

| 切れに影響する要素 | お酒の種類、製法(雑味除去など)、熟成期間、貯蔵方法、蔵元の技術とこだわり。 |

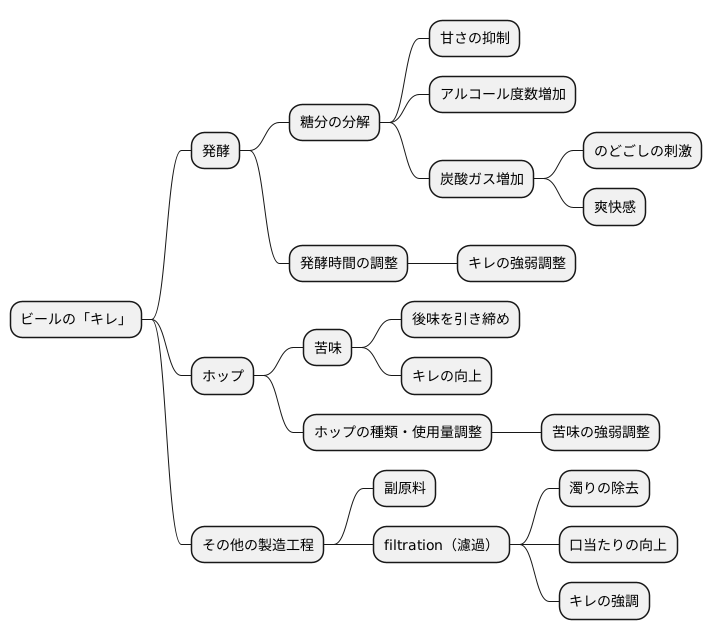

ビールのキレ

ビールの「キレ」とは、飲んだ後の爽快感や後味のすっきりとした感覚のことを指します。これは様々な要素が複雑に絡み合って生まれる感覚であり、製造過程における様々な工夫によって調整されています。

まず、「発酵」の度合いはキレに大きく影響します。ビールは麦汁を発酵させることで作られますが、この発酵が十分に行われると、麦汁に含まれる糖分が分解され、アルコールと炭酸ガスに変化します。

糖分が減ることで甘さが抑えられ、同時にアルコール度数と炭酸ガスの量が増加することで、のどを通る時の刺激と飲み込んだ後の爽快感が増します。まるで洗われたように口の中がさっぱりとする感覚は、まさにこの発酵によって生み出されるのです。発酵時間を調整することで、このキレの強さを細かく調整することが可能になります。

また、ビール作りに欠かせない「ホップ」もキレに重要な役割を担います。ホップはビール特有の苦味と香りを与える原料ですが、この苦味が後味をキリッと引き締め、キレの感覚をより一層高めます。ホップの種類や使用量を調整することで、苦味の強弱をコントロールし、求めるキレを実現することができます。

さらに、副原料の使用や filtration(濾過)などの製造工程によっても、キレは微妙に変化します。濾過によってビールの濁りが取り除かれると、口当たりが軽やかになり、キレの良さが際立ちます。このように、ビールのキレは、発酵、ホップ、その他の製造工程の微妙なバランスによって調整され、銘柄ごとの個性を生み出しているのです。

日本酒のキレ

日本酒の味わいを表現する言葉の中で、「キレ」は重要な要素の一つです。口にした時の後味の良さを表す言葉ですが、この「キレ」は一体どのように生まれるのでしょうか。実は、酒造りの様々な段階における繊細な技と工夫が、この「キレ」を生み出しているのです。

まず、原料となる米の精米歩合が大きく関わってきます。精米歩合とは、玄米をどれだけ削って白米にするかを示す数値で、この数値が低い、つまり米を多く削るほど、雑味のもととなるタンパク質や脂肪が少なくなります。結果として、雑味のないすっきりとした味わいになり、「キレ」が生まれます。吟醸酒や大吟醸酒といったお酒がこの精米歩合の低さで知られており、特有の「キレ」の良さを感じられます。

次に、酵母の種類も「キレ」に影響を与えます。酵母はアルコール発酵を担う微生物ですが、種類によって生成する成分が異なり、これがお酒の味わいに多様性をもたらします。特定の種類の酵母は、発酵過程で有機酸やアミノ酸といった成分を生成し、これが「キレ」を生み出す鍵となります。これらの成分が、口の中で爽やかな後味を作り出し、飲み飽きない味わいを生むのです。

さらに、発酵温度の管理も大切です。一般的に、低い温度でじっくりと時間をかけて発酵させると、雑味が抑えられ、より洗練された「キレ」が生まれます。これは、低い温度では酵母の活動が穏やかになり、ゆっくりと発酵が進むためです。急激な発酵は雑味を生む原因となるため、温度管理は「キレ」の良いお酒を作る上で欠かせない工程です。

このように、日本酒の「キレ」は、米の精米、酵母の選定、発酵温度の管理など、様々な要素が複雑に絡み合って生まれる、繊細な味わいです。酒造りの技術と経験が、この絶妙なバランスを生み出し、私達に心地よい「キレ」を提供してくれるのです。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 精米歩合 | 数値が低いほど(米を多く削るほど)雑味が少なくなり、キレが生まれる。 |

| 酵母の種類 | 特定の種類の酵母が生成する有機酸やアミノ酸が、キレを生み出す。 |

| 発酵温度 | 低い温度でじっくり発酵させると、雑味が抑えられ、洗練されたキレが生まれる。 |

その他の酒類

お酒の世界は広く深く、日本酒やビール以外にも様々な種類が存在します。そして、それらのお酒にも「キレ」という概念は重要な要素となっています。この「キレ」とは、口にした時の爽快感や後味の良さを指し、様々なお酒で異なる形で表現されます。

ワインの場合、味わいの複雑さが「キレ」に繋がります。酸味とタンニンのバランスが特に重要で、酸味がしっかりと感じられると同時に、タンニンが穏やかなワインは「キレが良い」と表現されます。酸味は味わいを引き締め、タンニンは渋みを与えますが、この二つの要素が調和することで、後味に心地よい爽快感が生まれます。例えば、冷涼な地域で栽培されたブドウを使った白ワインは、酸味が際立ち「キレ」を感じやすいです。赤ワインでは、軽めの口当たりのものが「キレ」の良さを持ちます。

焼酎では、製造方法や熟成期間が「キレ」に大きく影響します。蒸留の過程で丁寧に雑味を取り除くことで、クリアな味わいが生まれます。また、熟成によって角が取れ、まろやかさが増すことも「キレ」の向上に繋がります。例えば、白麹を使った焼酎は、軽快な味わいで「キレ」が良いとされます。また、樫樽で熟成させた焼酎は、まろやかさと共に「キレ」も増していきます。

このように、お酒の種類によって「キレ」を生み出す要素は様々ですが、共通しているのは後味の爽快感です。口にした後、味わいがすっきりと消え、心地よい余韻が残ることが「キレ」の良さと言えるでしょう。それぞれの酒造りの技によって、様々な「キレ」が表現されているのです。

| お酒の種類 | キレの要素 | 具体例 |

|---|---|---|

| ワイン | 酸味とタンニンのバランス | 冷涼地域産白ワイン、軽口当たりの赤ワイン |

| 焼酎 | 製造方法(雑味の除去)、熟成 | 白麹を使った焼酎、樫樽熟成焼酎 |

まとめ

お酒を味わう上で、「キレ」は重要な要素です。後味の爽やかさ、余韻の消えゆく速さこそが、キレの良し悪しを決めます。この「キレ」は、様々な要素が複雑に絡み合って生まれます。お酒の種類によって、その要素は大きく変わってきます。

例えば、ビールの場合、麦汁の糖分が酵母によってどれだけ分解されたかを示す発酵度合いがキレに影響します。発酵が十分に行われたビールは、後味がすっきりとしてキレが良いとされます。反対に、発酵が不十分だと、甘さが残り、キレの悪さを感じてしまいます。さらに、ビールの種類によっても理想のキレは異なり、ラガービールのような爽快なのど越しを楽しむタイプでは、特にキレが重視されます。

日本酒では、米をどれだけ削ったかを示す精米歩合がキレに関係します。精米歩合が高いほど、雑味が少なくなり、すっきりとした後味になります。吟醸酒や大吟醸酒など、高度に精米された米を用いる日本酒は、キレの良さが特徴です。また、日本酒の製法や使用する酵母の種類もキレに影響を与えます。

ワインでは、酸味とタンニンのバランスがキレを左右します。酸味は後味をさっぱりとさせ、タンニンは渋みを与えることで、余韻の長さを調節します。白ワインでは酸味が、赤ワインではタンニンが、それぞれキレに重要な役割を果たしています。

このように、お酒の種類によってキレを生み出す要素は様々ですが、共通しているのは、飲みやすさと爽快感です。キレの良いお酒は、次の一口を誘い、食事との相性も良いため、よりお酒を楽しむことができます。今回ご紹介した点を参考に、様々な種類のお酒のキレを意識して味わってみてください。きっと、今まで気づかなかった新しい魅力を発見できるはずです。

| お酒の種類 | キレに影響する要素 | キレの感じ方 |

|---|---|---|

| ビール | 発酵度合い | 発酵が十分: キレが良い 発酵が不十分: キレが悪い |

| 日本酒 | 精米歩合、製法、酵母の種類 | 精米歩合が高い: キレが良い |

| ワイン | 酸味とタンニンのバランス | 白ワイン: 酸味が重要 赤ワイン: タンニンが重要 |