お酒と生薬の深い関係

お酒を知りたい

先生、『生薬』って薬のお酒のことですか?お酒の種類ですよね?

お酒のプロ

いい質問ですね。薬用酒と混同しがちですが、生薬はお酒の種類ではありません。薬用酒は、お酒に生薬やその他の材料を混ぜて作りますが、生薬自体は、動物や植物、鉱物などで、人の体に良いとされ、薬の材料になるものです。

お酒を知りたい

なるほど。でも、漢方薬とは違うんですか?

お酒のプロ

漢方薬は、複数の生薬を組み合わせて作られます。つまり、生薬は漢方薬の材料の一つなのです。たとえば、風邪薬に使われる葛根湯には、葛根、麻黄、桂枝といった複数の生薬が使われています。これらを漢方の考え方で組み合わせたものが漢方薬です。

生薬とは。

人の体に良い、薬の材料になる、動物や植物、それから石などから取れるもの。お酒の言葉で『生薬』という言い方で使われています。

お酒に用いられる生薬

お酒に様々な薬草や香辛料が用いられてきた歴史は古く、世界各地で見られます。健康への効能を期待して、あるいは独特の風味や香りづけのために、様々な目的で取り入れられてきました。

中国では、古くから高粱酒や薬酒に、クコの実やナツメ、朝鮮人参などの薬草が配合されてきました。これらの薬草は滋養強壮効果があるとされ、珍重されてきました。高粱酒は、蒸留酒の一種で、原料にモロコシを用いることで独特の風味と甘みを生み出します。そこに、これらの薬草を加えることで、さらに複雑な味わいと健康効果が期待できると考えられてきました。薬酒は、その名の通り、薬効成分を持つ薬草を漬け込んだお酒で、健康維持や病気予防のために飲まれてきました。

ヨーロッパにおいても、薬草や香辛料は、お酒造りに欠かせないものとして用いられてきました。特にリキュールや蒸留酒には、様々なハーブやスパイスが漬け込まれ、独特の風味を生み出しています。アニスは甘草のような風味を、クローブは甘い香りとスパイシーな風味を、ジュニパーベリーは松のような清涼感のある香りを与えます。これらの香辛料は、お酒に複雑な風味と深みを与え、個性を際立たせる役割を果たしています。

このように、世界各地の様々なお酒に薬草や香辛料が用いられてきたのは、健康効果への期待と、風味や香りの向上という二つの大きな目的があったからと言えるでしょう。古来より人々は、自然の恵みである薬草や香辛料の力を借りて、より美味しく、より健康に良いお酒を造り、楽しんできたのです。

| 地域 | お酒の種類 | 使用される薬草・香辛料 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 中国 | 高粱酒、薬酒 | クコの実、ナツメ、朝鮮人参など | 滋養強壮、健康維持、病気予防 |

| ヨーロッパ | リキュール、蒸留酒 | アニス、クローブ、ジュニパーベリーなど | 風味づけ、香りづけ |

生薬を用いたお酒の種類

昔から、人々は健康のために、あるいは風味を良くするために、お酒に様々な薬草や香辛料などを加えてきました。このような、いわゆる生薬を用いたお酒は、実に多くの種類があり、その製造方法の違いから大きく3つの種類に分けることができます。

まず、醸造酒です。これは、果実や穀物などを原料に、微生物の働きによって糖をアルコールに変える、いわゆるアルコール発酵によって作られます。代表的なものとしては梅酒が挙げられます。梅酒は、青梅を氷砂糖と焼酎に漬け込むことで作られますが、梅にはクエン酸やリンゴ酸などの様々な成分が含まれており、これらが焼酎に溶け出すことで独特の酸味と香りが生まれます。また、養命酒のように、数種類の生薬を原料に醸造されたお酒もあり、こちらは滋養強壮や冷え性改善などの効果が期待されています。

次に、蒸留酒です。蒸留酒は、発酵によって作られたお酒をさらに蒸留することで、アルコール度数を高めたお酒です。蒸留の過程で、雑味が取り除かれるため、すっきりとした味わいが特徴です。生薬を用いた蒸留酒としては、例えばジンが挙げられます。ジンは、大麦などを原料とした蒸留酒に、ジュニパーベリーという生薬の香りを移すことで作られます。ジュニパーベリーは、針葉樹の実で、独特の松のような香りとスパイシーな風味を持っています。この他にも、アニスなどの生薬を用いて香りづけされた蒸留酒もあります。

最後に、混成酒です。混成酒とは、醸造酒や蒸留酒に、生薬や果実、糖類などを加えて作られたお酒です。リキュールや薬膳酒がこれにあたり、甘みや香りが強いものが多く、食後酒として楽しまれることも多いです。薬膳酒は、様々な生薬を漬け込むことで作られ、それぞれの生薬の持つ効能を期待して飲まれることもあります。このように、混成酒は、実に多様な種類があり、それぞれの持つ風味や効能を楽しむことができます。

このように、生薬はお酒の種類を多様化させ、それぞれに独特の個性を与えています。それぞれの製造方法や用いられる生薬の種類によって、風味や効能が大きく異なるため、好みに合わせて楽しむことができます。

| 種類 | 製法 | 特徴 | 例 | 使用生薬例 |

|---|---|---|---|---|

| 醸造酒 | 果実や穀物を原料に、微生物の働きでアルコール発酵 | 梅酒、養命酒 | 梅(クエン酸、リンゴ酸)、その他多数 | |

| 蒸留酒 | 発酵酒を蒸留し、アルコール度数を高める | 雑味がなく、すっきりとした味わい | ジン | ジュニパーベリー、アニス |

| 混成酒 | 醸造酒や蒸留酒に、生薬や果実、糖類などを加える | 甘みや香りが強いものが多い | リキュール、薬膳酒 | 様々 |

生薬の効果と注意点

昔から健康維持のために用いられてきた生薬は、様々な効能を持つことで知られています。体を元気づけたり、疲れた体を回復させたり、食欲を増進させたり、食べ物の消化を助けたり、血液の流れをよくしたりと、実に多様な効果が期待できます。種類によって効果も異なるため、自身の状態に合った生薬を選ぶことが大切です。高麗人参は、滋養強壮や疲労回復に効果があるとされ、体力低下を感じている方におすすめです。また、食欲不振時には、消化促進効果のある陳皮や生姜が用いられます。冷え性の方には、血行促進効果のある当帰や桂皮が効果的です。

しかし、生薬は天然由来だからといって、必ずしも安全というわけではありません。使い方を誤ると、体に悪影響を及ぼす可能性があります。過剰に摂取すると、副作用が現れることがあるため、適量を守るようにしましょう。また、体質によっては合わない生薬も存在します。初めて使用する際は少量から試すか、専門家の助言を仰ぐことをおすすめします。

さらに、お酒との飲み合わせにも注意が必要です。お酒に含まれるアルコール自体も、飲み過ぎると体に負担がかかります。適量を守らないと健康を損なうだけでなく、生薬の効果を弱めてしまう可能性もあります。生薬の効果を十分に得るためには、お酒は控えめに楽しむことが重要です。生薬の種類によっては、アルコールと反応して悪影響を及ぼす組み合わせもあるので、注意が必要です。普段からお酒を多く飲む方は、生薬を使用する前に医師や薬剤師に相談することをおすすめします。

生薬は、正しく使用すれば健康維持に役立つ貴重なものです。しかし、過剰摂取や体質に合わない生薬の使用、お酒との飲み合わせには注意が必要です。生薬の効果と注意点についてよく理解し、健康管理に役立てましょう。

| 生薬 | 効能 | 適用症状 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 高麗人参 | 滋養強壮、疲労回復 | 体力低下 | ・過剰摂取による副作用リスク ・体質による不適合の可能性 ・アルコールとの飲み合わせに注意 初めての場合は少量から、または専門家に相談 |

| 陳皮 | 消化促進 | 食欲不振 | |

| 生姜 | 消化促進 | 食欲不振 | |

| 当帰 | 血行促進 | 冷え性 | |

| 桂皮 | 血行促進 | 冷え性 |

お酒と生薬の組み合わせ

お酒と生薬の組み合わせは、古来より健康や美容のために活用されてきました。その組み合わせはまさに無限と言えるほど多様であり、それぞれの生薬の特性を理解し、お酒の種類や個人の好みに合わせて組み合わせることで、新たな味や効果を発見することができます。

冷え性でお悩みの方には、体を温める効果のある生薬を使ったお酒がおすすめです。例えば、ショウガは血行促進作用があり、体の芯から温めてくれます。また、シナモンも体を温める効果に加え、甘い香りでリラックス効果も期待できます。これらの生薬を焼酎や日本酒に漬け込んだり、温めたお酒に加えて飲むと、冷えた体を優しく温めてくれるでしょう。

胃腸の調子が悪い時には、消化促進効果のある生薬を使ったお酒が効果的です。ウコンは肝機能を高め、消化を助ける働きがあります。二日酔い予防にも効果的です。また、ミントは胃のむかつきを抑え、すっきりとした爽快感を与えてくれます。これらの生薬を焼酎やウォッカに漬け込み、食前酒として少量飲むのがおすすめです。

その他にも、高麗人参は滋養強壮効果があり、疲労回復に役立ちます。クコの実やナツメは、老化防止や美容効果が期待できます。これらを日本酒や紹興酒に漬け込んで飲むと、健康と美容を同時に追求できます。

お酒と生薬を組み合わせる際には、くれぐれも飲み過ぎには注意しましょう。生薬の中には、大量に摂取すると体に悪影響を及ぼすものもあります。また、妊娠中や授乳中の方、持病のある方は、事前に医師や薬剤師に相談することをおすすめします。

自分自身の体調や好みに合わせて、最適な組み合わせを見つけ、適量を楽しむことが、お酒と生薬をより深く味わう秘訣と言えるでしょう。色々な組み合わせを試して、自分だけのお気に入りの一杯を見つけてみて下さい。

| 症状 | おすすめの生薬 | 期待される効果 | 相性の良いお酒 |

|---|---|---|---|

| 冷え性 | ショウガ、シナモン | 血行促進、体を温める、リラックス効果 | 焼酎、日本酒 |

| 胃腸の不調 | ウコン、ミント | 肝機能向上、消化促進、二日酔い予防、胃のむかつきを抑える、爽快感 | 焼酎、ウォッカ |

| 疲労回復 | 高麗人参 | 滋養強壮 | 日本酒、紹興酒 |

| 老化防止、美容 | クコの実、ナツメ | 老化防止、美容効果 | 日本酒、紹興酒 |

生薬酒の楽しみ方

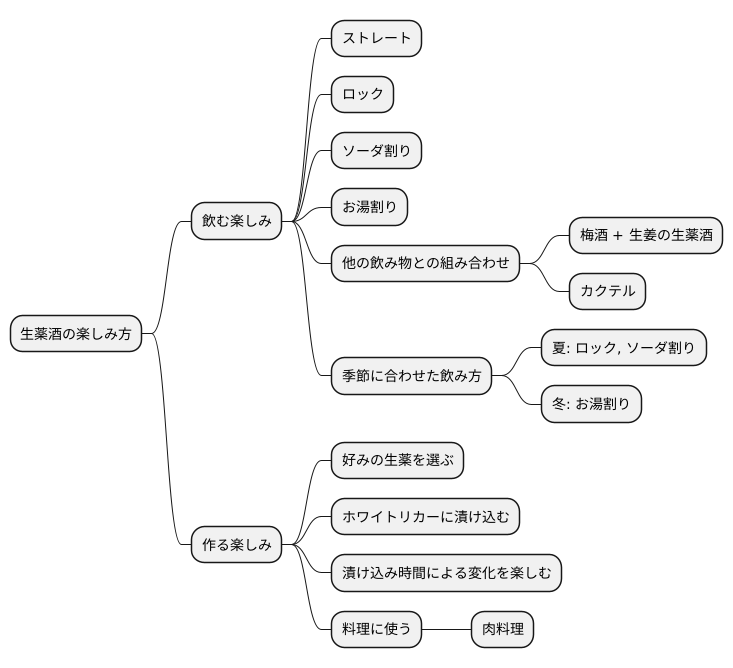

生薬酒は、ただ味わうだけでなく、様々な楽しみ方ができる奥深い飲み物です。その楽しみ方は、大きく分けて飲む楽しみと作る楽しみの二つがあります。

まず飲む楽しみについてですが、生薬酒はそのまま味わうストレートはもちろんのこと、氷を入れて冷やすロックスタイル、炭酸水で割るソーダ割り、温めて飲むお湯割りなど、様々な方法で楽しむことができます。それぞれの生薬が持つ独特の香りと味わいは、飲み方によって変化し、新たな一面を見せてくれます。例えば、冷やすことで香りが引き締まり、すっきりとした味わいになる一方、温めることで香りが広がり、まろやかな味わいになります。また、季節やその日の気分に合わせて飲み方を変えるのも良いでしょう。暑い夏にはキリッと冷えたロックやソーダ割りがおすすめですし、寒い冬には温かいお湯割りが体を温めてくれます。

さらに、生薬酒は他の飲み物と組み合わせることで、より複雑な味わいを生み出すことができます。例えば、梅酒に生姜の生薬酒を少し加えると、梅の甘酸っぱさに生姜のピリッとした辛味が加わり、より奥深い味わいになります。また、カクテルの材料として使うのもおすすめです。生薬酒の独特の風味は、カクテルに深みと個性を加えてくれます。

次に作る楽しみについてですが、生薬酒は自分で作ることもできます。好みの生薬を選び、ホワイトリカーなどに漬け込むことで、世界に一つだけのオリジナル生薬酒を作ることができます。生薬の種類や漬け込む時間によって、風味や効能が変わってくるため、自分好みの生薬酒を追求する楽しみがあります。また、作った生薬酒を料理に使うのもおすすめです。例えば、肉料理に使うことで、肉の臭みを消し、風味を豊かにすることができます。

このように、生薬酒には様々な楽しみ方があります。自分らしい楽しみ方を見つけて、生薬酒の世界を堪能してみてください。

手作り生薬酒

昔から体に良いとされてきた生薬をお酒に漬け込む生薬酒は、家庭でも簡単に作ることができます。市販の焼酎やホワイトリカーといったお酒をベースに、お好みの生薬を漬け込むだけで、世界に一つだけのオリジナルのお酒が完成します。

まずはベースとなるお酒を選びましょう。焼酎であれば、米焼酎、麦焼酎、芋焼酎など様々な種類があります。それぞれ風味や香りが異なるので、どんな生薬と組み合わせるかによって使い分けるのが良いでしょう。癖のない味わいを求めるなら、ホワイトリカーがおすすめです。

次に生薬を選びます。高麗人参や紅参、クコの実、棗など様々な種類があります。それぞれの生薬には、滋養強壮や疲労回復、冷え性改善、食欲増進など様々な効果があるとされています。どんな効能を期待するか、どんな風味を求めるかによって、使用する生薬を選びましょう。専門書やインターネットで情報を集めたり、漢方薬局で相談してみるのも良いでしょう。生薬は乾燥したものが一般的ですが、生のものを使う場合は、しっかりと洗浄し、乾燥させてから使用しましょう。

選んだ生薬を清潔な瓶に入れ、ベースとなるお酒を注ぎます。生薬がしっかりと浸るように、お酒の量を調整しましょう。蓋をしっかりと閉め、冷暗所で保存します。漬け込む期間は生薬の種類によって異なりますが、一般的には1ヶ月から3ヶ月程度です。時々瓶を優しく揺らし、生薬のエキスがお酒に行き渡るようにしましょう。

漬け込みが終わったら、茶こしなどで生薬を濾して、別の清潔な瓶に移し替えます。これで、自家製生薬酒の完成です。そのままストレートで飲むのはもちろん、お湯割りや水割り、炭酸割りなど、自分の好みに合わせて様々な飲み方で楽しむことができます。また、果物や香辛料などを一緒に漬け込むと、より複雑な風味を味わうことができます。

生薬の種類や組み合わせ、漬け込む時間によって、風味や効果が大きく変化します。色々な生薬を試して、自分好みの味を追求してみましょう。手作りすることで、生薬の効能やお酒の奥深さをより一層楽しむことができます。ただし、飲み過ぎには注意し、健康管理の一環として楽しみましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| ベースとなるお酒 |

|

| 生薬の選択 |

|

| 漬け込み方法 |

|

| 完成・飲み方 |

|