お酒と酵素の深い関係

お酒を知りたい

先生、『アルコール脱水素酵素』って、お酒ができるのに関係あるって聞いたんですけど、どういうものなんですか?

お酒のプロ

そうだね。お酒ができるのに重要な働きをしている酵素だよ。簡単に言うと、アルコールとアセトアルデヒドという物質を、行ったり来たり変化させる働きを持っているんだ。

お酒を知りたい

行ったり来たり?ってことは、アルコールを作ることも、分解することもできるんですか?

お酒のプロ

その通り!お酒作りの場合は、酵母の中にあるこの酵素が、アセトアルデヒドをエチルアルコールに変えることで、お酒ができるんだよ。

アルコール脱水素酵素とは。

お酒に関係する言葉である「アルコール脱水素酵素」について説明します。この酵素は、一般的に、アルコールとアルデヒドの間で起こる酸化還元反応を促す働きをしています。酵母の体内では、アセトアルデヒドをエチルアルコールに変える重要な役割を担っています。

お酒ができる仕組み

お酒は、目に見えない小さな生き物の働きによって生まれます。その生き物は酵母と呼ばれ、糖を食べてアルコールと二酸化炭素を吐き出すという不思議な力を持っています。まるで、甘い蜜を美味しいお酒に変える魔法使いのようです。

この魔法の正体は、アルコール脱水素酵素という、酵母の中に潜む特別な力です。この酵素は、糖を分解する過程で重要な役割を担っており、いわばお酒作りの職人と言えるでしょう。

実は、酵母にはたくさんの種類があり、それぞれが異なる種類のアルコール脱水素酵素を持っています。そのため、同じ糖を使っても、酵母の種類によって出来上がるお酒の味が変わるのです。例えば、日本酒を作る酵母とワインを作る酵母は違いますし、ビールを作る酵母もまた別の種類です。それぞれの酵母が持つ酵素の働き方の違いが、お酒の個性豊かな風味を生み出しているのです。

同じ材料からでも、腕の立つ料理人が作ると全く違う料理が出来上がるように、同じ糖からでも、酵母の種類によって様々な種類のお酒が生まれます。フルーティーな香りのするもの、すっきりとした味わいのもの、コクのある深い味わいのものなど、その多様性は驚くほどです。

このアルコール脱水素酵素の働きを知ることは、お酒の奥深い世界への入り口です。小さな生き物の不思議な力と、その多様性に思いを馳せながら、お酒を味わってみてはいかがでしょうか。きっと、今までとは違った楽しみ方が見つかるはずです。

酵素の役割

お酒作りには、目には見えない小さな働き手が欠かせません。それが酵素です。酵素は、生き物の体の中で様々な化学反応を助ける、いわば反応促進役です。私たち人間はもちろん、植物や微生物など、あらゆる生き物の中に存在し、生命活動に欠かせない役割を担っています。お酒作りにおいても、酵素は風味や味わいを左右する重要な役割を担っています。

お酒作りで特に重要な酵素の一つに、アルコール脱水素酵素というものがあります。この酵素は、酵母という微生物の中に存在し、お酒の風味成分の一つであるアセトアルデヒドと、エチルアルコールというお酒の主成分との間の変換を助けます。具体的には、アセトアルデヒドをエチルアルコールに変える反応を促進します。

アセトアルデヒドは、お酒に独特の風味を与える成分ですが、過剰に存在すると二日酔いの原因となります。アルコール脱水素酵素は、このアセトアルデヒドをエチルアルコールに変換することで、お酒の風味を調整し、二日酔いを軽減する働きも持っています。まるで、料理の味を調える料理人のように、お酒の味わいを整えているのです。

また、酵素は温度や酸性度など、周りの環境によって働き方が変わります。そのため、お酒の種類によって、使用する酵母の種類や、お酒を仕込む温度、時間などを調整することで、様々な風味のお酒を作り分けることができます。まさに、酵素はお酒作りの名職人と言えるでしょう。

お酒の種類と酵素

お酒は、世界中で様々な種類が楽しまれています。日本で古くから親しまれている日本酒、ヨーロッパで愛されるワイン、のど越し爽快なビールなど、それぞれに独特の風味や香りがあります。このようなお酒の個性を生み出す大きな要因の一つが、お酒作りに欠かせない「酵素」です。

お酒は、原料となる穀物や果物に含まれる糖を、微生物の働きによってアルコールに変えることで作られます。この過程で中心的な役割を果たすのが「酵母」と呼ばれる微生物であり、この酵母が持つ様々な酵素が、糖をアルコールに変換する反応を触媒しています。

お酒の種類によって使われる酵母の種類は異なり、それぞれの酵母が持つ酵素の種類も違います。例えば、日本酒には清酒酵母、ワインにはワイン酵母、ビールにはビール酵母が用いられます。これらの酵母は、それぞれ異なる種類のアルコール脱水素酵素を持っており、これがお酒の風味の違いを生み出すのです。

日本酒の華やかな香りの代表格である吟醸香は、清酒酵母が持つ特定のアルコール脱水素酵素の働きによって生成される成分によるものです。この酵素は、原料に含まれる糖を分解する過程で、香気成分を生み出すのです。

ワインのフルーティーな香りも、ワイン酵母が持つ酵素によって生成されるエステル類などの成分が関係しています。エステル類は果物にも含まれる成分であり、これがワインにフルーティーな香りを与えるのです。

ビールにも、ビール酵母が持つ酵素によって特有の香りが生まれます。ビール酵母は、麦芽に含まれる糖を分解する際に、様々な香気成分を生成します。これがビール独特の風味を生み出す一因となっています。

このように、お酒の種類によって使われる酵母と、その酵母が持つ酵素の種類が異なり、それぞれの特徴的な風味を生み出しています。まるで、それぞれの土地の風土が、異なる文化を育むように、多様なお酒の個性が生まれているのです。

| お酒の種類 | 使われる酵母 | 酵素の特徴 | 風味の特徴 |

|---|---|---|---|

| 日本酒 | 清酒酵母 | 特定のアルコール脱水素酵素 | 吟醸香(華やか) |

| ワイン | ワイン酵母 | エステル類を生成する酵素 | フルーティー |

| ビール | ビール酵母 | 麦芽の糖分解時に様々な香気成分生成 | ビール独特の風味 |

体内の分解と酵素

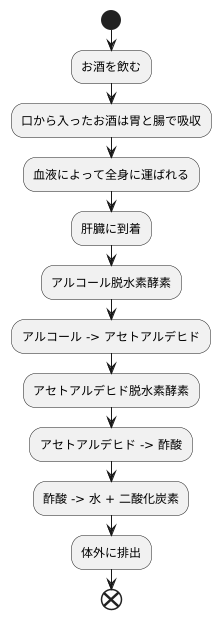

お酒を飲むと、体の中ではどのようなことが起こるのでしょうか。口から入ったお酒は、胃や腸で吸収され、血液によって全身に運ばれます。そして、お酒を分解する主要な場所である肝臓にたどり着きます。ここで、アルコール脱水素酵素という大切な働きをするものが登場します。

このアルコール脱水素酵素は、お酒に含まれるアルコールを、アセトアルデヒドと呼ばれる物質に変えます。アセトアルデヒドは、お酒を飲んだ後に顔が赤くなったり、吐き気を催したりする原因となる物質です。さらに、二日酔いの原因物質でもあるため、体にとってあまり良いものではありません。

そこで、アセトアルデヒド脱水素酵素という、また別の働きをするものが活躍します。これは、アセトアルデヒドを酢酸という物質に変える役割を担っています。酢酸は、体内でエネルギー源として利用されるため、比較的安全な物質です。そして最終的には、酢酸は水と二酸化炭素に分解され、呼吸や汗、尿などを通して体外に排出されます。

お酒に強い人と弱い人の違いは、主にこれらの酵素の働き具合によって決まります。アルコール脱水素酵素の働きが活発な人は、アルコールを速やかにアセトアルデヒドに分解できます。さらに、アセトアルデヒド脱水素酵素の働きも活発であれば、アセトアルデヒドもすぐに酢酸へと分解されるため、お酒に強い体質と言えるでしょう。反対に、これらの酵素の働きがあまり活発でない人は、アルコールやアセトアルデヒドが体内に長く留まるため、少量のお酒でも酔いやすく、二日酔いにもなりやすいのです。このように、お酒の分解は、体の中の小さな働き手である酵素の働きによって大きく左右されるのです。

お酒と健康

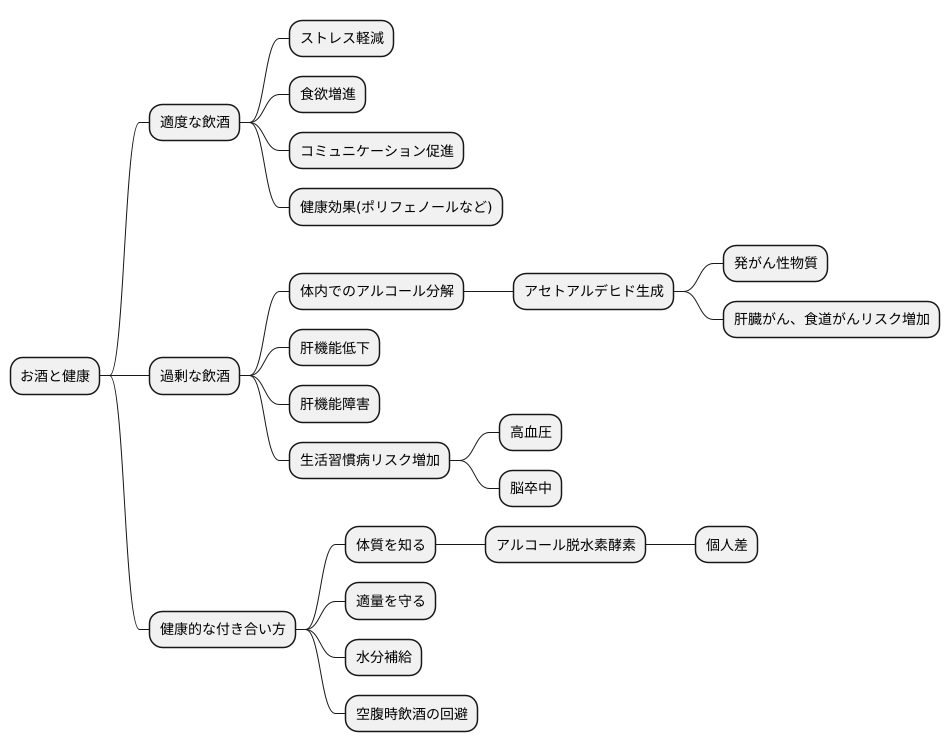

お酒は、私たちの生活に楽しみや潤いを与えてくれる飲み物ですが、その付き合い方によって健康に良い影響も悪い影響も与えます。適度な飲酒は、日々のストレスを和らげ、食欲を増進させる効果が期待できます。楽しい食事の席で、お酒が会話の潤滑油となり、場を和ませることも少なくありません。また、ポリフェノールを豊富に含む赤ぶどう酒などは、適量であれば、健康に良い影響を与えるという研究結果も報告されています。

しかし、過剰な飲酒は、健康を損なう大きな原因となります。お酒に含まれるアルコールは、体内でアセトアルデヒドという物質に分解されます。このアセトアルデヒドは、発がん性物質として知られており、過剰に摂取することで、肝臓がんや食道がんといった、深刻な病気を引き起こす危険性が高まります。また、過剰な飲酒は、肝臓の機能を低下させ、肝機能障害を引き起こすだけでなく、高血圧や脳卒中などの生活習慣病のリスクを高める要因にもなります。

お酒と健康的に付き合うためには、自分の体質を知り、適量を守ることが何よりも大切です。体質には個人差があり、お酒に強い人、弱い人がいます。これは、アルコール脱水素酵素という、アルコールを分解する酵素の働きが人によって異なるためです。この酵素の働きが弱い人は、少量のお酒でも悪酔いしやすく、健康への悪影響も受けやすいため、特に注意が必要です。自分の体質を理解し、無理なく楽しく飲める量を把握することが大切です。また、お酒を飲む際には、水も一緒に飲むように心がけましょう。アルコールには利尿作用があり、体内の水分を排出してしまうため、脱水症状を防ぐために水分補給は欠かせません。空腹時の飲酒も避け、食べ物と一緒に摂取することで、アルコールの吸収を穏やかにし、悪酔いや二日酔いを防ぐことができます。

お酒は、楽しみながら味わうものです。自分の体質や健康状態をしっかりと理解し、適量を守って、お酒との上手な付き合い方を心がけることで、豊かな風味を楽しみながら、健康も維持できるでしょう。

今後の研究

お酒作りに欠かせないアルコール脱水素酵素。この酵素は、お酒の味や香りを左右するだけでなく、医療や生物工学といった様々な分野で熱い視線を浴びています。

まず、お酒作りにおいてアルコール脱水素酵素は、糖を分解し、お酒の主成分であるアルコールを作り出すという中心的な役割を担っています。この酵素の働きを調整することで、お酒のアルコール度数や風味を細かく調整することが可能になります。例えば、特定の種類のアルコール脱水素酵素を強化することで、よりフルーティーな香りのするお酒を造ることができます。また、酵素の働きを弱めることで、低アルコールのお酒を造ることも可能です。

医療分野では、アルコールセンサーの開発に役立っています。アルコール脱水素酵素はアルコールに反応するため、この酵素を利用したセンサーを開発することで、呼気中のアルコール濃度を正確に測定することができます。これにより、飲酒運転の取り締まりなどがより効果的に行えるようになると期待されています。また、将来的には、血液中のアルコール濃度をリアルタイムで監視する医療機器の開発にも繋がる可能性があります。

さらに、生物工学の分野でも、アルコール脱水素酵素は期待の星です。植物から得られる糖を発酵させてアルコールを生成し、それを燃料として利用する、いわゆるバイオ燃料の生産に利用できるのです。化石燃料に代わる再生可能エネルギーとして、地球環境への負担が少ないバイオ燃料は、持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を担うと考えられています。アルコール脱水素酵素の働きをさらに研究することで、より効率的なバイオ燃料の生産が可能になるでしょう。

このように、アルコール脱水素酵素は様々な分野で大きな可能性を秘めています。今後の研究の進展により、私たちの生活はより豊かで安全なものになることが期待されます。より深くこの酵素の働きを理解し、その力を最大限に引き出すことで、お酒作りはもちろんのこと、医療や環境問題といった様々な課題の解決に繋がる未来を描けるのではないでしょうか。

| 分野 | アルコール脱水素酵素の役割・応用 | 具体的な例 |

|---|---|---|

| お酒作り | 糖を分解しアルコールを生成。お酒のアルコール度数や風味の調整。 | 特定の種類の酵素強化でフルーティーな香りのお酒、酵素の働きを弱めて低アルコールのお酒。 |

| 医療 | アルコールセンサーの開発。 | 呼気中のアルコール濃度測定、将来的には血液中のアルコール濃度監視も。 |

| 生物工学 | バイオ燃料の生産。 | 植物由来の糖を発酵させてアルコール燃料を生成。 |