お酒と多糖類の関係

お酒を知りたい

先生、お酒って糖分が多いイメージがあるんですけど、多糖類って何か関係あるんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。お酒を作るには、まず原料に含まれる糖分が必要なんだ。原料によっては、デンプンなどの多糖類が含まれている場合が多い。この多糖類は、そのままではお酒を作るのに使えないので、単糖類に分解する必要があるんだよ。

お酒を知りたい

分解する必要があるんですね。どうすれば分解できるんですか?

お酒のプロ

麹や酵母といった微生物の力を借りて分解するんだ。例えば、日本酒を作る際には、米に含まれるデンプンを麹の力で糖に変えてから、酵母がその糖をアルコールに変えているんだよ。つまり、多糖類は、お酒の原料となる糖の供給源なんだね。

多糖類とは。

お酒を作る時に出てくる言葉で『多糖類』というものがあります。これは、でんぷんや繊維質みたいなもので、分解するとたくさんの単糖になります。

多糖類とは

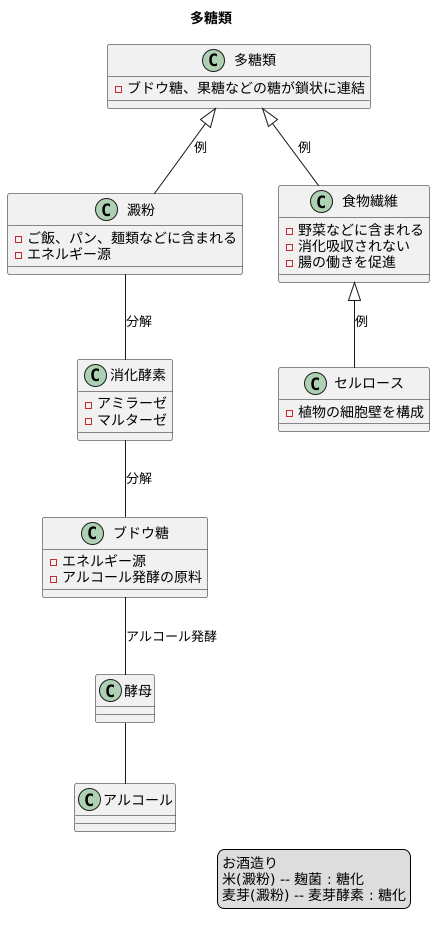

多糖類とは、その名前の通り、たくさんの糖が結びついたものです。糖とは、ブドウ糖や果糖といった、甘みの元となる成分です。これらの糖が鎖のように長く連なることで、多糖類となります。

私たちの身近な食べ物にも、多くの多糖類が含まれています。例えば、ご飯やパン、麺類などに含まれる澱粉は、多糖類の一種です。また、野菜などに含まれる食物繊維も、多糖類です。特に、植物の細胞壁を構成するセルロースは、代表的な食物繊維として知られています。

これらの多糖類は、私たちが生きていく上で欠かせない役割を担っています。澱粉は、体内でブドウ糖に分解され、主要なエネルギー源となります。一方、セルロースは、体内で消化吸収されませんが、腸の働きを促し、健康維持に役立っています。

多糖類は、多くの糖がつながっているため、そのままでは体内に吸収できません。そこで、私たちの体の中では、消化酵素のはたらきによって、多糖類を小さな糖に分解しています。澱粉であれば、まず唾液や膵液に含まれるアミラーゼという酵素によって、麦芽糖などの二糖類に分解されます。その後、小腸でマルターゼなどの酵素によって、ブドウ糖にまで分解され、ようやく吸収されるのです。

この多糖類の分解の過程は、お酒造りにおいても非常に重要です。例えば、日本酒造りでは、米に含まれる澱粉を麹菌の酵素でブドウ糖に分解し、それを酵母がアルコール発酵することで、お酒が造られます。ビール造りでは、麦芽に含まれる澱粉を麦芽自身の酵素で糖化し、同様に酵母によって発酵させます。このように、多糖類の分解と発酵という過程は、お酒造りの根幹を成していると言えるでしょう。

お酒造りにおける多糖類の役割

お酒造りにおいて、糖の複雑なつながりである多糖類は、なくてはならない存在です。お酒の原料となる米、麦、芋、果物などには、様々な多糖類が含まれています。これらの多糖類は、お酒の味わいや香りを決定づける重要な役割を担っています。

まず、多糖類は、お酒の主要な原料である糖の供給源です。例えば、日本酒やビール造りで使われる米や麦には、澱粉という多糖類が豊富に含まれています。この澱粉は、麹菌の酵素によってブドウ糖などの単糖や少糖に分解されます。そして、この糖が酵母の働きによってアルコールへと変化していくのです。

多糖類の種類や分解の程度によって、お酒の風味や香りが大きく変化します。米の品種によって含まれる澱粉の構造や量、麹菌の種類や培養条件、酵母の種類などによって、糖の分解のされ方が異なり、最終的に生成されるアルコールの種類や量、香味成分の種類や量が変化します。例えば、日本酒の甘口、辛口といった味わいの違いや、吟醸香のような独特の香りは、米に含まれる多糖類の種類や分解の程度によって左右されます。

また、多糖類は、お酒の粘度や口当たりにも影響を与えます。日本酒のとろりとした舌触りや、ビールの滑らかな泡は、多糖類の存在によるものです。多糖類の種類や量によって、お酒の粘度や泡のきめ細かさが変化し、独特の食感や飲み心地を生み出します。

このように、多糖類は単なる糖の供給源としてだけでなく、お酒の風味、香り、食感など、様々な要素に影響を与え、お酒造りにおいて重要な役割を担っています。原料の選択から、麹菌や酵母の働き、熟成に至るまで、多糖類の特性を理解し、制御することが、美味しいお酒造りの鍵となるのです。

| 多糖類の役割 | 具体例 | お酒への影響 |

|---|---|---|

| 糖の供給源 | 米、麦に含まれる澱粉が麹菌によってブドウ糖などに分解され、酵母によってアルコールになる。 | お酒のアルコール生成 |

| 風味・香りの決定 | 米の品種による澱粉の構造や量、麹菌の種類、酵母の種類などによって糖の分解が変化。 | 日本酒の甘口・辛口、吟醸香など |

| 粘度・口当たりへの影響 | 多糖類の種類や量 | 日本酒のとろみ、ビールの滑らかな泡 |

粘り気と多糖類

お酒のとろみや口当たり、泡の細かさや持続性、さらには見た目にも影響を与える「粘り気」。実はこの粘り気の秘密は、多くの場合「多糖類」と呼ばれるものに由来しています。多糖類とは、文字通り糖がいくつも繋がったもの。自然界には様々な種類の多糖類が存在し、それぞれ異なる性質を持っています。

海藻から抽出される「アルギン酸」を考えてみましょう。昆布やワカメのぬるぬるした感触を思い浮かべていただくと分かりやすいでしょう。このアルギン酸は水に溶けると粘り気を生じ、お酒に独特のとろみを与えることができます。とろりとした舌触りは、濃厚な味わいを連想させ、お酒の風味をより深く感じさせてくれます。

また、植物の種子から得られる「グアーガム」も、粘り気を出す多糖類として知られています。グアーガムは、液体の粘度を上げる効果に優れています。ビールの泡持ちを良くしたり、ドレッシングのとろみを安定させたりするのに活用されています。お酒においても、このグアーガムを加えることで、きめ細かい泡立ちを実現し、泡が消えにくい状態を長く保つことが可能になります。

日本酒のとろみ、ビールの泡持ち以外にも、多糖類はお酒の濁りを防ぐ役割も担っています。お酒の製造過程では、米や麦などの穀物に含まれる澱粉を糖に変える工程があります。この時、分解されなかった澱粉が残ってしまうと、お酒が濁ってしまうことがあります。多糖類には、この濁りの原因となる澱粉を包み込み、沈殿を防ぐ効果があります。透明感のある美しいお酒に仕上げるためには、多糖類の働きが欠かせないと言えるでしょう。

このように、多糖類はお酒の風味、見た目、口当たりなど、様々な側面に影響を与え、より美味しく、より美しいお酒を生み出すために重要な役割を果たしているのです。普段何気なく味わっているお酒にも、多糖類の活躍が隠されていることを知ると、また違った楽しみ方ができるのではないでしょうか。

| 多糖類の種類 | 由来 | お酒への効果 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| アルギン酸 | 海藻(昆布、ワカメなど) | とろみを与える | 濃厚な舌触り |

| グアーガム | 植物の種子 | 粘度を上げる、泡持ちをよくする | ビールのきめ細かい泡、泡の持続 |

| その他多糖類 | 米、麦などの穀物 | 濁りを防ぐ | 透明感のあるお酒 |

多糖類の分解と風味

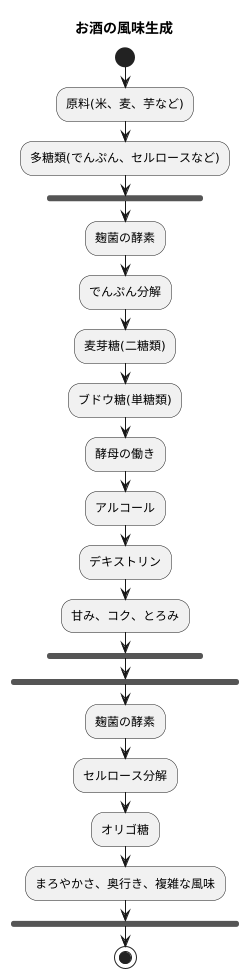

お酒の風味は、原料に含まれる多糖類が分解される過程で生まれる様々な物質によってもたらされます。多糖類とは、多数の糖が鎖のようにつながった高分子の炭水化物のことです。お酒造りでよく使われる米や麦、芋などに豊富に含まれています。これらの多糖類は、そのままではお酒の風味には影響しませんが、麹菌や酵母などの微生物の働きによって分解されることで、様々な物質に変化し、お酒の味わいを形作っていきます。

例えば、穀物に多く含まれるでんぷんは、代表的な多糖類の一つです。麹菌の酵素によってでんぷんが分解されると、まず麦芽糖などの二糖類になり、最終的にはブドウ糖などの単糖類になります。このブドウ糖が酵母の働きでアルコール発酵し、お酒の主要成分であるアルコールが生成されます。しかし、でんぷんが完全に分解されるだけでなく、分解の途中で様々な中間生成物が生まれます。その一つがデキストリンです。デキストリンは、でんぷんが部分的に分解されたもので、ブドウ糖が複数つながった構造をしています。デキストリンの種類や量によって、お酒の甘みやコク、とろみなどが変化します。濃厚な甘みを持つ日本酒や、まろやかな味わいのビールなど、お酒の種類によってデキストリンの役割は様々です。

また、植物の細胞壁に含まれるセルロースも多糖類の一種です。セルロースはでんぷんに比べて分解されにくい物質ですが、麹菌の中にはセルロースを分解する酵素を持つものもいます。セルロースが分解されると、オリゴ糖と呼ばれる、数個の糖がつながった物質が生成されます。オリゴ糖は、お酒にまろやかさや奥行きを与え、風味を複雑にする効果があります。さらに、多糖類の種類や分解の程度によって生成される物質の種類や量も変化します。同じ原料を用いても、麹菌の種類や発酵の温度、時間などを調整することで、多糖類の分解を制御し、全く異なる風味のお酒を造り出すことができるのです。お酒造りは、まさに多糖類の分解という複雑な化学反応を、経験と技術で巧みに操る技の結晶と言えるでしょう。

健康と多糖類

お酒の中に含まれる多糖類は、私たちの健康に様々な良い働きをもたらしてくれる成分です。多糖類と聞いても、一体どんなものか想像しづらいかもしれません。身近なもので例えるなら、野菜や果物に多く含まれる食物繊維も、この多糖類の一種です。多糖類は、糖がいくつも繋がってできた大きな分子のことで、様々な種類が存在します。お酒の中に含まれる多糖類も、原料となる穀物や果実などに由来するものです。

私たちにとって特に馴染み深い多糖類の働きといえば、食物繊維としての整腸作用でしょう。食物繊維は、腸内の善玉菌のエサとなり、腸内環境を整えるのに役立ちます。毎日のお通じをスムーズにすることで、お腹の調子を整え、健康な毎日を送る手助けをしてくれます。また、食物繊維は血糖値の急な上昇を抑える働きも持っています。食後の血糖値の急上昇は、体に様々な負担をかけるため、それを防ぐことは健康維持に繋がります。

近年では、食物繊維以外にも、様々な多糖類の働きが注目を集めています。例えば、免疫力を高める働きや、体のサビつきを防ぐ抗酸化作用を持つ多糖類も見つかっています。お酒に含まれる多糖類にも、このような健康効果が期待できるものがあるかもしれません。

お酒を適量楽しむことは、これらの多糖類の恩恵を受ける一つの方法と言えるでしょう。ただし、どんなに体に良いものでも、摂り過ぎは禁物です。お酒に含まれるアルコールは、過剰に摂取すると体に悪影響を及ぼします。多糖類の健康効果だけに着目せず、お酒はあくまでも適量を楽しみ、バランスの良い食事を心がけることが健康維持の秘訣です。お酒と多糖類の関係を知り、賢くお酒と付き合っていくことが大切です。

| お酒に含まれる多糖類 | 働き |

|---|---|

| 食物繊維 | 整腸作用、血糖値上昇抑制 |

| その他多糖類 | 免疫力向上、抗酸化作用など |

今後の研究への期待

糖がたくさん繋がった多糖類は、いまだ多くの謎に包まれています。その構造や働き、お酒への影響など、解明されていない点が数多く存在します。これからの研究によって、多糖類の新たな働きやお酒造りへの活用方法が見つかる可能性を秘めています。

例えば、ある特定の多糖類を添加することで、お酒の味わいを良くしたり、健康への良い作用を高めたりできるかもしれません。多糖類には、とろみを与える、泡を安定させる、雑味を抑えるといった働きがあることが既に知られています。しかし、まだ知られていない働きが他にもたくさんあると考えられます。今後の研究によって、お酒の品質向上に役立つ新たな多糖類の働きが発見されることが期待されます。

また、多糖類の分解を調整する技術が開発されれば、より質の高いお酒を造ることが可能になるでしょう。お酒造りでは、麹菌や酵母などの微生物が糖を分解してアルコールを生成します。この過程で、多糖類も分解され、お酒の風味や粘度に影響を与えます。多糖類の分解をうまく調整することで、お酒の味わいや香りをより精密に制御できるようになると考えられます。

さらに、多糖類はお酒の濁りや澱の原因となることもあります。多糖類の分解を制御することで、これらの問題を解決し、より透明感のあるお酒を造ることが期待できます。また、特定の多糖類は、お酒の熟成にも影響を与えると考えられています。多糖類の研究によって、熟成メカニズムの解明や、熟成期間の短縮といった技術革新も期待できます。

多糖類の研究は、お酒の世界をより豊かに、より奥深く発展させていくと期待されます。今後の研究成果によって、私たちが今まで知らなかったお酒の新たな魅力が発見されるかもしれません。それは、お酒の味わい方、楽しみ方を大きく変える可能性を秘めています。

| 多糖類の働き | お酒への影響 | 今後の研究への期待 |

|---|---|---|

| とろみを与える | 味わいに影響 | お酒の味わいを良くする多糖類の発見 |

| 泡を安定させる | 泡立ちに影響 | 健康への良い作用を高める多糖類の発見 |

| 雑味を抑える | 風味に影響 | お酒の品質向上に役立つ多糖類の働きの発見 |

| 糖の分解 | アルコール生成、風味、粘度に影響 | 多糖類の分解を調整する技術の開発による高品質なお酒造り |

| 濁りや澱の原因 | 透明度に影響 | 濁りや澱の問題を解決し、透明感のあるお酒造り |

| 熟成への影響 | 熟成期間、風味に影響 | 熟成メカニズムの解明、熟成期間の短縮といった技術革新 |