お酒と酢の関係:酢酸のはたらき

お酒を知りたい

お酒に関連する用語で『酢酸』っていうのがありますが、どういうものですか?

お酒のプロ

酢酸はお酒の中のアルコールが、酢酸菌という微生物によって酸化されてできる酸っぱい成分だよ。お酢の主成分だね。化学式で書くと、CH3CH2OH(エチルアルコール) + O2(酸素) → CH3COOH(酢酸) + H2O(水)となるんだよ。

お酒を知りたい

なるほど、お酒が酸化するとお酢になるんですね。ということは、お酒をそのままにしておくと、いずれお酢になるんですか?

お酒のプロ

その通り!空気に触れていると、お酒の中のアルコールが酢酸菌によって酸化され、だんだんとお酢に変わっていくんだよ。だから、お酒はきちんと蓋を閉めて保存することが大切なんだ。

酢酸とは。

お酢の主な成分である「酢酸」について説明します。お酒に含まれるアルコールが、酢酸菌の働きと酸素によって酢酸に変化します。つまり、アルコールに酸素が加わることで、酢酸と水ができます。

酢酸とは

酢酸とは、お酢の主成分で、ツンとした独特の香りを持ち、無色透明な液体です。 水によく溶け、酸っぱい味がするため、調味料や食品添加物として様々な食品に使われています。 例えば、お寿司やお漬物、マヨネーズなど、私たちの食卓には酢酸を使った食品が溢れています。 酢酸の酸っぱさは、水素イオンによるもので、この水素イオンが味覚を刺激することで酸味を感じさせます。

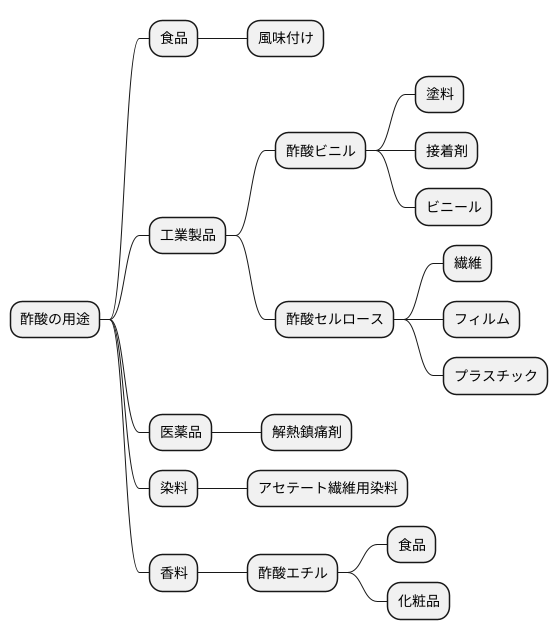

酢酸は、食品分野だけでなく、工業分野でも重要な役割を担っています。 多くの化学製品の原料として、私たちの生活を支える様々な製品に使われています。 例えば、酢酸ビニルは、合成樹脂の一種で、ビニール袋や接着剤、塗料などの製造に欠かせません。 また、酢酸セルロースは、繊維やフィルムの原料として、衣類や写真フィルムなどに利用されています。 さらに、医薬品や染料、香料などの製造にも使われており、私たちの生活に無くてはならない物質と言えるでしょう。

酢酸は、自然界では微生物の働きによって作られます。 酢酸菌と呼ばれる細菌は、アルコールを酸化して酢酸を作り出します。 この働きを利用してお酢が作られてきました。 お酒を空気に触れさせておくと酸っぱくなりますが、これはお酒に含まれるアルコールが、空気中の酢酸菌によって酢酸に変化するためです。 古来から、お酒を原料とした酢作りは、世界各地で行われてきました。 家庭でも、果物や穀物から作られたお酒を空気に触れさせることで、簡単に酢を作ることができます。

このように、酢酸は私たちの生活に深く関わっている大切な物質です。 食品の味付けから、工業製品の原料、そして微生物による生成まで、様々な側面を持つ酢酸について理解することで、私たちの身の回りの世界をより深く知ることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 概要 | お酢の主成分。ツンとした香りの無色透明な液体。水によく溶け、酸っぱい味がする。 |

| 食品分野での利用 | 調味料、食品添加物(寿司、漬物、マヨネーズなど) |

| 酸味の原因 | 水素イオンによる味覚刺激 |

| 工業分野での利用 | 様々な化学製品の原料 |

| 酢酸ビニル | 合成樹脂。ビニール袋、接着剤、塗料の製造に利用 |

| 酢酸セルロース | 繊維、フィルムの原料。衣類、写真フィルムに利用 |

| その他工業利用 | 医薬品、染料、香料の製造 |

| 自然界での生成 | 酢酸菌がアルコールを酸化 |

| 酢の作り方 | お酒を空気に触れさせて酢酸菌にアルコールを酸化させる |

酢酸のできる仕組み

お酒が空気に触れると、酸っぱくなってしまうことがあります。これは、お酒に含まれるアルコールが、酢酸菌という微生物の働きによって、酢酸に変化することが原因です。

お酒に含まれるアルコールの中でも、特にエチルアルコールは酢酸菌にとって格好の栄養源です。酢酸菌は、空気中の酸素を利用して、エチルアルコールを酸化し、自らのエネルギーを得ています。この過程で、エチルアルコールは酢酸へと変化し、同時に水も生成されます。

この、エチルアルコールから酢酸への変化こそが、お酒の酸っぱさの原因です。まるで魔法のように、お酒の風味をがらりと変えてしまう、微生物の不思議な力と言えるでしょう。

実は、この酢酸菌の働きは、私たち人間にとって古くから役に立ってきました。酢酸を作るために、この反応をうまく利用しているのです。お酒の種類によって、様々な種類の酢を作ることができます。例えば、米を原料としたお酒からは米酢、りんごを原料としたお酒からはりんご酢、ぶどうを原料としたお酒からはワインビネガーなど、多種多様な酢が生まれます。

それぞれの酢は、原料となるお酒の風味や特徴を受け継いでいます。米酢はまろやかな酸味、りんご酢はフルーティーな香り、ワインビネガーは芳醇なコクなど、それぞれ独特の個性を持っています。そのため、料理の味付けに様々な酢を使い分けることで、料理の味わいをより豊かにすることができます。また、酢は健康維持にも役立つとされ、古くから様々な形で利用されてきました。

このように、お酒が酸っぱくなる現象は、微生物の働きによるものであり、私たちの食生活にも深く関わっています。古来より、お酒から酢を作る技術は世界中で発展し、現在でも様々な種類の酢が私たちの食卓を彩っています。

酢酸と食酢

食酢は、古くから世界中で調味料や保存料として広く使われてきました。穀物や果物といった原料に含まれる糖を、まず酵母がアルコールに変えます。お酒造りと似ていますね。その後、酢酸菌という微生物がアルコールを酢酸に変えることで、食酢が出来上がります。この酵母と酢酸菌の働きが、食酢造りの肝と言えるでしょう。

法律では、食酢には4%以上の酢酸が含まれていなければならないと定められています。この酢酸こそが、食酢特有の酸味のもとであり、ツンと鼻を刺激する香りの原因でもあります。しかし、食酢の風味や効果を決めるのは、酢酸だけではありません。食酢には、アミノ酸や有機酸、糖類、ビタミン、ミネラルなど、様々な成分が含まれています。これらの成分が複雑に絡み合うことで、奥深い味わいが生まれるのです。

原料や製法によって、食酢の種類は様々です。日本で古くから親しまれている米酢は、米を原料として作られます。爽やかな酸味が特徴で、寿司飯や酢の物によく合います。また、りんごの果汁を発酵させて作るりんご酢は、フルーティーな香りが魅力です。ワインビネガーは、その名のとおりワインを原料としており、芳醇な風味を楽しめます。このように、原料の違いによって、香りや味わいが大きく変わるのも食酢の魅力の一つです。

食酢は、調味料として料理の味を引き締めるだけでなく、健康にも良いと言われています。酢酸には、食後の血糖値の上昇を緩やかにする効果や、体内のエネルギーを作り出す回路を活性化させることで疲労を回復させる効果、さらに胃液の分泌を促し食欲を増進させる効果などが期待されています。また、酢酸には強い殺菌作用があるので、食中毒を防ぐためにも古くから使われてきました。食材を酢に漬けることで保存性を高める工夫は、冷蔵庫のない時代から重宝されてきた知恵です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 酵母が糖をアルコールに変え、その後、酢酸菌がアルコールを酢酸に変えることで作られる。法律で4%以上の酢酸含有量が規定されている。 |

| 成分 | 酢酸、アミノ酸、有機酸、糖類、ビタミン、ミネラルなど |

| 種類 |

|

| 効能 |

|

お酒の保管方法

お酒を美味しく味わうためには、保管方法に気を配ることが大切です。お酒は光や温度、湿度の影響を受けやすく、間違った保管をすると本来の風味を失ってしまったり、飲めなくなってしまうこともあります。

まず、光の影響についてです。日光が直接当たる場所に置くと、お酒の色が変わってしまったり、香りが悪くなってしまうことがあります。そのため、お酒は暗い場所に保管するようにしましょう。

次に、温度です。高い温度の場所に置くと、お酒が早く熟成しすぎてしまい、本来の風味とは違う味になってしまいます。反対に、低い温度すぎる場所に置くと、お酒の中に含まれる成分が固まってしまったり、お酒が濁ってしまったりすることがあります。一番良い保管場所は、涼しくて温度変化が少ない場所です。冷蔵庫は常に低い温度に保たれているので、一見良い保管場所のように思えますが、お酒の種類によっては冷やしすぎると風味が落ちてしまうものもあります。例えば、ビールや日本酒などは、冷やしすぎると本来の美味しさを味わうことができません。それぞれのお酒の種類に合った温度で保管することが重要です。

湿度も保管において大切な要素です。湿度の高い場所に置いておくと、ラベルが剥がれたり、カビが生えてしまう可能性があります。理想的な湿度は、低すぎず高すぎない場所です。

また、お酒が未開封の場合は、立てて保管することで、コルクの乾燥を防ぎ、空気に触れて酸化してしまうのを防ぐことができます。一度開封したお酒は、空気に触れる部分を少なくするために、できるだけ早く飲み切るのが良いでしょう。

正しい保管方法を知り、お酒本来の風味を長く楽しみましょう。

| 要素 | 保管方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 光 | 日光が当たらない暗い場所 | 日光により色や香りが変化する |

| 温度 | 涼しくて温度変化が少ない場所 お酒の種類に合った温度 |

高温で熟成が進みすぎる、低温で成分が固まったり濁ったりする。 ビールや日本酒などは冷やしすぎない。 |

| 湿度 | 低すぎず高すぎない場所 | ラベルの剥がれ、カビの発生 |

| 未開封 | 立てて保管 | コルクの乾燥、酸化防止 |

| 開封済 | 空気に触れる部分を少なくし、早く飲み切る | 酸化防止 |

酢酸のその他の利用方法

お酢の主成分である酢酸は、食品の風味付けに使うだけでなく、実は様々な分野で活躍しています。食品以外にも、工業製品や医薬品、日用品など、私たちの生活を支える様々な製品に形を変えて使われています。

まず、酢酸ビニルという物質は、酢酸とアセチレンを反応させて作られます。この酢酸ビニルは、塗料や接着剤、ビニールなど、様々なものを作るための大切な材料となります。家の壁を彩る塗料や、物をくっつける接着剤、雨風をしのぐビニールシートなど、私たちの生活に欠かせないものに使われているのです。

次に、酢酸セルロースも、酢酸から作られる重要な物質です。酢酸とセルロースを反応させて作られる酢酸セルロースは、繊維やフィルム、プラスチックなど、様々な用途で使われています。洋服の素材となる繊維や、写真を包むフィルム、様々な形に加工できるプラスチックなど、こちらも私たちの暮らしを豊かにする製品の材料となっています。

さらに、酢酸は医薬品、染料、香料といった分野でも活躍しています。例えば、熱を下げたり痛みを和らげる効果のある薬の材料としても使われています。また、布を鮮やかに彩る染料としても、酢酸は重要な役割を果たしています。特に、アセテート繊維という特殊な繊維を染める際に使われています。

また、香料の分野では、酢酸エチルという酢酸から作られる物質が、果物のような良い香りを持ち、食品や化粧品などに使われています。お菓子やジュースにフルーティーな香りを加えたり、香水や化粧品に心地よい香りを添えるなど、私たちの五感を刺激する製品にも酢酸は一役買っているのです。

このように、酢酸は私たちの生活の様々な場面で、目に見えないところで活躍している縁の下の力持ちと言えるでしょう。そして、これからも新しい用途が開発され、私たちの生活をさらに便利で豊かにしてくれると期待されています。