お酢ができるまで:酢酸発酵のひみつ

お酒を知りたい

先生、『酢酸発酵』って、お酒が酢になることですよね?具体的にどんなことが起こっているのでしょうか?

お酒のプロ

そうだね。お酒に含まれるアルコールが、酢酸菌という微生物の働きで酸素と反応して、酢酸に変わるんだ。酢酸はお酢の主成分だよ。つまり、アルコールが酸化されて酢酸になる反応だね。

お酒を知りたい

アルコールが酸化される?ということは、お酒が空気に触れると自然に酢になるということですか?

お酒のプロ

空気に触れるだけでは、酢酸菌がいないと酢酸発酵は起きないよ。酢酸菌がお酒の中のアルコールを分解して、酢酸を作り出すんだ。だから、空気に触れさせて、さらに酢酸菌を作用させることで、お酒は酢になるんだよ。

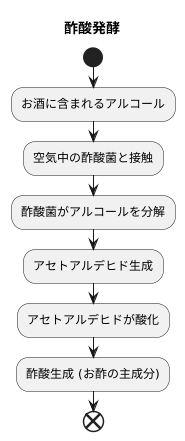

酢酸発酵とは。

お酒にまつわる言葉で「酢酸発酵」というものがあります。これは、お酢の主な成分である酢酸が作られることを指します。どのように作られるかというと、酢酸菌という小さな生き物が、お酒に含まれるアルコールと空気中の酸素を使って酢酸を作り出すのです。この時に水も一緒にできます。

酢酸発酵とは

お酒が空気に触れて酸っぱくなる現象、それを酢酸発酵と言います。誰でも一度は経験したことがあるのではないでしょうか。例えば、飲み残したお酒を放置しておくと、酸っぱい匂いがして飲めたものではなくなります。これは、お酒に含まれるアルコールが、空気中の酢酸菌の働きによって酢酸に変化したためです。

酢酸菌は、空気中によく存在する微生物の一種です。この小さな生き物が、アルコールを分解してエネルギーを得る過程で、酢酸を作り出します。酢酸は、お酢の主成分です。ツンと鼻を刺激する香りと、酸っぱい味が特徴です。つまり、酢酸発酵とは、アルコールがお酢に変化する現象のことを指します。

少し詳しく説明すると、酢酸菌はアルコールを酸化させてアセトアルデヒドという物質に変化させ、さらにアセトアルデヒドを酸化させて酢酸を作り出します。この一連の化学反応には、酸素が不可欠です。そのため、お酒を密閉容器に入れて空気を遮断しておくと、酢酸発酵は起こりません。逆に、空気に触れさせておくと、酢酸菌が活動し始め、お酒は徐々に酢酸に変化していきます。

酢酸発酵は、微生物の働きによって食品の性質を変化させる発酵現象の一種です。お酒の風味はそのままに、酢酸菌の働きによって酸味と独特の香りが加わり、全く異なる調味料であるお酢へと変化します。これは、まるで微生物の魔法のようです。家庭で意図せず起こることもありますが、食酢の製造過程では、この酢酸発酵を人為的に制御し、良質のお酢を製造しています。お酒の種類によって、できあがるお酢の味や香りが異なるのも、奥深いところです。

酢酸菌の役割

お酒造りにおいて、酢酸菌は欠かせない存在です。名前の通り、酢を作る工程で重要な役割を担っています。空気中を漂う微生物で、アルコールのある場所を見つけるとそこに住み着き、増え始めます。まるで、美味しい食べ物に誘われて集まる人のように。

酢酸菌の最大の特徴は、アルコールを酸化する力です。アルコールを栄養源として取り込み、酢酸を作り出します。この働きは「酢酸発酵」と呼ばれ、私たちが普段口にする酢の製造に欠かせない工程です。まるで、職人が材料を加工して製品を作り上げるように、酢酸菌はアルコールを酢に変えていきます。

酢酸菌の種類は様々で、それぞれが異なる特徴を持っています。そのため、生成される酢酸の量や、酢の風味、香りがそれぞれ異なります。例えば、ある種類の酢酸菌はまろやかな酸味の酢を作り、別の種類の酢酸菌はツンとくる酸味の酢を作ります。まるで、様々な楽器がそれぞれの音色で美しいハーモニーを奏でるように、多様な酢酸菌がそれぞれの個性を発揮し、様々な種類の酢が生まれます。

酢造りの職人たちは、これらの酢酸菌の特徴を熟知し、作りたい酢に合わせて適切な種類の酢酸菌を選びます。まろやかな酢を作りたいのか、それともツンとくる酢を作りたいのか。それぞれの目的に合わせて、最適な酢酸菌を選び、丁寧に育てます。まるで、指揮者がオーケストラの楽器を選び、それぞれの音色を組み合わせて美しい音楽を作り上げるように、酢造りの職人たちは酢酸菌を操り、様々な風味の酢を生み出しているのです。

このように、目に見えない小さな生き物である酢酸菌は、私たちの食卓を豊かに彩る、大切な役割を担っているのです。

| 酢酸菌の役割 | 特徴 | 種類 | 酢造りの職人 |

|---|---|---|---|

| お酒造り、特に酢の製造に必須 | アルコールを酸化する(酢酸発酵) | 多様で、それぞれが異なる特徴を持つ | 酢酸菌の特徴を熟知し、作りたい酢に合わせて適切な種類の酢酸菌を選び、丁寧に育てる |

| アルコールを酢酸に変える | 生成される酢酸の量、酢の風味、香りは酢酸菌の種類によって異なる | まろやかな酸味の酢を作る種類、ツンとくる酸味の酢を作る種類など |

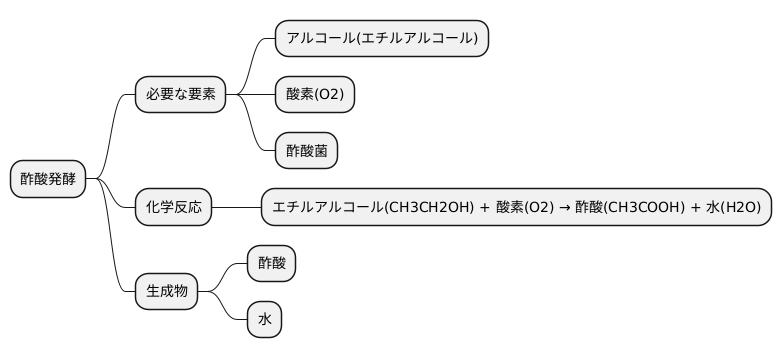

酢酸発酵の化学反応

お酒が食酢に変わる、まるで魔法のような変化。これこそが酢酸発酵です。この変化は、空気中の酸素と、お酒に含まれるアルコール、そして酢酸菌と呼ばれる微生物の共同作業によって起こります。

お酒に含まれるアルコールの正式名称はエチルアルコールといいます。このエチルアルコールが、空気中の酸素と出会うと、化学反応を起こします。この反応を助けるのが酢酸菌です。酢酸菌は、まるで料理の上手な料理人のように、エチルアルコールと酸素を結びつけ、酢酸と水を生み出します。酢酸は、お酢の酸っぱい味の元となる成分です。そして、もう一つの生成物である水は、私たちにとって大変馴染み深いものです。

この化学反応を式で表すと、CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + H2O となります。左辺のCH3CH2OHはエチルアルコール、O2は酸素を表し、右辺のCH3COOHは酢酸、H2Oは水を表しています。「+」記号は「と」を、「→」記号は「反応して~になる」という意味です。つまり、この式は「エチルアルコールと酸素が反応して、酢酸と水になる」ということを示しています。

酢酸発酵は、エチルアルコールと酸素、そして酢酸菌の3つが揃わないと起こりません。例えるなら、パンを作るのに小麦粉、水、そしてイースト菌が必要なのと同じです。どれか一つが欠けても、美味しいパンはできません。同じように、酢酸発酵も、これらの3つの要素が揃って初めて起こるのです。

このように、酢酸発酵は、目には見えない小さな生き物と、空気中の酸素、そしてお酒の成分が織りなす、自然の神秘と言えるでしょう。この発酵によって、お酒は風味豊かな食酢へと変化し、私たちの食卓を彩ってくれるのです。

食酢の種類と製法

食酢は、風味豊かな調味料として、あるいは健康維持のための飲み物として、私たちの生活に深く根付いています。その種類は実に様々で、原料や製法によって個性豊かな味わいが生まれます。大きく分けると、穀物から作られる穀物酢、果物から作られる果実酢、そして米から作られる米酢などがあります。

穀物酢は、大麦やトウモロコシ、小麦といった穀物を原料に作られます。これらの穀物からまずお酒を作り、それを酢酸発酵させることで食酢が完成します。穀物酢は、すっきりとした酸味と穏やかな香りが特徴で、様々な料理に幅広く使われています。特に、マリネ液やドレッシング、ピクルス作りなどに最適です。

果実酢は、ぶどうやりんご、桃といった果物を原料としています。果物にもともと含まれる糖分を利用して、お酒を作り、それを酢酸発酵させることで作られます。果実酢は、果物本来の甘みと酸味が調和したまろやかな味わいが特徴です。そのまま飲んでも美味しく、また、ジュースやヨーグルトに加えても楽しめます。

米酢は、日本酒を原料として作られる日本の伝統的な食酢です。米を原料とした日本酒を酢酸発酵させることで、まろやかな酸味と芳醇な香りが特徴の米酢が生まれます。寿司飯には欠かせない調味料であり、酢の物など和食に広く使われています。

食酢の製法には、大きく分けて静置発酵法と通気発酵法があります。静置発酵法は、じっくりと時間をかけて発酵させる伝統的な製法で、まろやかな酸味の食酢ができます。一方、通気発酵法は、空気を送り込みながら発酵を促す方法で、比較的短時間で食酢を作ることができます。

このように、原料や製法によって、食酢の種類は多岐に渡り、それぞれに個性的な風味や香りが生まれます。まるで画家のパレットのように、様々な食酢を使い分けることで、料理の味わいをより豊かに、より深く楽しむことができるのです。

| 種類 | 原料 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|---|

| 穀物酢 | 大麦、トウモロコシ、小麦 | すっきりとした酸味と穏やかな香り | マリネ液、ドレッシング、ピクルス |

| 果実酢 | ぶどう、りんご、桃 | 果物本来の甘みと酸味が調和したまろやかな味わい | そのまま飲用、ジュース、ヨーグルト |

| 米酢 | 米(日本酒) | まろやかな酸味と芳醇な香り | 寿司飯、酢の物、和食 |

日常生活における酢酸発酵

酢酸発酵は、空気中に漂う酢酸菌の働きによって起こる現象で、私たちの暮らしの中で意外と身近なところで活躍しています。例えば、うっかりと栓を閉め忘れて日本酒やワインを空気に触れさせてしまうと、お酒が酸っぱくなって飲めなくなってしまうことがあります。これは、まさに酢酸菌がアルコールに作用し、酢酸を作り出している証拠なのです。

また、保存食作りにも酢酸発酵は欠かせません。キュウリや大根などの野菜を酢に漬けて作るピクルスや酢漬けは、酢酸菌の働きによって独特の酸味と風味を獲得します。さらに、酢の酸っぱさは、雑菌の繁殖を抑える効果も持っています。そのため、野菜を長期保存するための知恵として、古くから世界中で酢漬けなどの保存食が作られてきました。

さらに、酢酸発酵によって生まれる酢は、健康にも良い影響を与えてくれます。食酢に含まれる酢酸は、食事で摂った糖質が体内で吸収されるのを穏やかにすると言われています。食後の急激な血糖値の上昇を抑える効果が期待できるため、健康維持に役立つと考えられています。また、酢酸には、体内に溜まった疲れを取り除く効果もあると言われています。日々の疲れを感じた時にも、酢の力は頼りになるでしょう。

このように、酢酸発酵は私たちの食生活を豊かにし、健康を支える、まさに縁の下の力持ちのような存在と言えるでしょう。普段何気なく口にしている食品や調味料にも、酢酸発酵が関わっていることを意識すると、毎日の食事がより一層楽しくなるかもしれません。

| 酢酸発酵とは | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|

| 空気中の酢酸菌の働きによる現象 | ・日本酒/ワインの酸化 ・ピクルス/酢漬けの製造 |

・雑菌の繁殖抑制 ・血糖値上昇抑制 ・疲労回復効果 |