お酒と加水分解:その奥深い関係

お酒を知りたい

先生、『加水分解』って言葉、お酒の説明でよく見るんですけど、難しくてよくわからないんです。簡単に説明してもらえますか?

お酒のプロ

そうだね。『加水分解』とは、水を使ってものを分解することだよ。例えば、お米を水に浸けておくだけでも、お米の中のデンプンが少しずつ分解される。これが加水分解なんだ。お酒造りで言うと、麹の働きで、お米のデンプンが糖に分解されるのも加水分解だね。

お酒を知りたい

なるほど。水に浸けるだけでも加水分解が起こるんですね。麹の場合は、麹が持っている酵素が加水分解を助けているんですか?

お酒のプロ

その通り!麹の中にいる様々な種類の菌が出す酵素が、加水分解を促進しているんだよ。そのおかげで、お米のデンプンが糖に分解され、お酒の原料となるアルコール発酵へと進むことができるんだ。

加水分解とは。

お酒の話でよく出てくる『加水分解』っていう言葉について説明します。これは、水と結びついたり、水によって分解される反応のことです。簡単に言うと、物質が水と反応して別の物質に変わることを指します。例えば、麹に含まれるα-アミラーゼというものが、お米のデンプンを分解するのも加水分解の一種です。

はじめに

お酒造りは、古くから伝わる技であり、科学の知恵も詰まっている、奥深い世界です。その中で、「加水分解」という化学反応は、お酒の味や香りを形作る上で欠かせないものとなっています。一見すると難しい言葉に聞こえるかもしれませんが、実は私たちの暮らしの中でも起きている身近な反応なのです。

加水分解とは、物質が水と反応して分解されることを指します。例えば、デンプンを水と熱で分解すると糖に変わり、甘みが増します。ご飯を噛んでいると甘く感じるのも、唾液に含まれる酵素によってデンプンが加水分解され、糖に変化するからです。

お酒造りにおいても、この加水分解は様々な場面で活躍しています。日本酒造りでは、米のデンプンを糖に変えるために麹菌や酵母が用いられます。これらの微生物が持つ酵素が、デンプンを加水分解し、ブドウ糖などの発酵性の糖に変えることで、お酒の原料となるのです。ビール造りでは、麦芽に含まれる酵素がデンプンを加水分解し、麦汁の糖度を高めます。

また、加水分解は香りにも影響を与えます。果実などに含まれる香りの成分は、加水分解によって変化し、より複雑で豊かな香りを生み出すことがあります。ウイスキーの熟成中には、樽材に含まれる成分が加水分解され、バニラのような甘い香りやスモーキーな香りが生まれます。このように、加水分解はお酒の風味を決定づける重要な役割を担っているのです。

この記事を通して、加水分解という反応が、お酒造りにおいていかに大切で、奥深いものなのかを理解する一助となれば幸いです。一見複雑に思える現象も、紐解いていくと、私たちの生活と密接に関わっていることが分かります。そして、その理解を深めることで、お酒を味わう楽しみもまた、より一層広がっていくことでしょう。

| お酒の種類 | 加水分解の役割 | 具体例 |

|---|---|---|

| 日本酒 | 米のデンプンを糖に変える | 麹菌や酵母がデンプンをブドウ糖などの発酵性の糖に加水分解 |

| ビール | 麦芽のデンプンを糖に変える | 麦芽に含まれる酵素がデンプンを加水分解し、麦汁の糖度を高める |

| ウイスキー | 香りを生成・変化させる | 樽材の成分が加水分解され、バニラのような甘い香りやスモーキーな香りが生成 |

| 一般例 | デンプンを糖に変える | ご飯を噛むと甘くなるのは、唾液中の酵素がデンプンを加水分解し糖になるため |

加水分解とは

加水分解とは、水が関わって物質が分解される反応のことです。水は、水素と酸素が結びついたものですが、この水が物質と反応すると、水の構成要素である水素と酸素の塊(水酸基)が、分解される物質のそれぞれ異なる部分にくっつきます。このくっつきによって元の物質は、より小さな別の物質へと分解されます。

この分解反応は、自然界のあらゆるところで起きています。例えば、雨風にさらされた岩がもろくなって崩れていくのも加水分解によるものです。また、鉄がさびてボロボロになるのも、空気中の水分と鉄が反応する加水分解が原因の一つです。

私たちの体の中でも、加水分解は重要な役割を担っています。食べたものを消化し、栄養として吸収するためには、食べ物を小さな分子に分解しなければなりません。この分解の過程で、消化酵素というものが活躍しますが、この消化酵素による分解反応の多くは加水分解によるものです。例えば、ご飯に含まれるでんぷんは、だ液や膵液に含まれる酵素によってブドウ糖へと分解されますが、この反応も加水分解です。

加水分解は、物質の種類によって反応の進みやすさが異なります。反応を促進させるためには、熱や酸、アルカリなどを加える場合があります。私たちの体の中では、酵素が触媒として働き、体温程度の穏やかな条件でも効率よく加水分解を進めることができます。このように加水分解は、自然界や私たちの体の中で、様々な場面で重要な役割を果たしているのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 定義 | 水が関わって物質が分解される反応 |

| 反応 | 水の構成要素である水素と酸素の塊(水酸基OH)が、分解される物質のそれぞれ異なる部分にくっつき、元の物質をより小さな別の物質へと分解 |

| 自然界の例 | 岩石の風化、鉄の錆び |

| 体内での役割 | 消化酵素による食物の分解(例:でんぷん → ブドウ糖) |

| 反応速度 | 物質の種類によって異なり、熱・酸・アルカリ・酵素などが促進させる |

お酒造りにおける役割

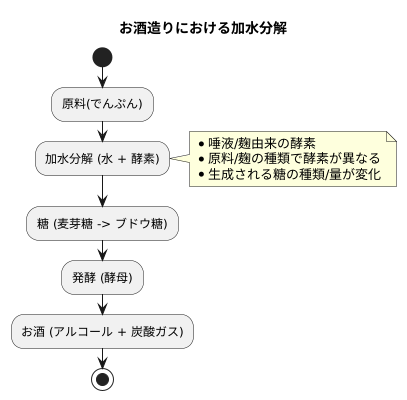

お酒造りは、原料に含まれるでんぷんを糖に変える作業から始まります。この糖を、酵母がアルコールに変えることで、様々なお酒が生まれます。でんぷんを糖に変える過程で重要な役割を果たすのが「加水分解」と呼ばれる化学反応です。

例えば、日本酒造りで考えてみましょう。日本酒の原料はお米です。お米にはでんぷんが多く含まれていますが、そのままでは酵母は利用できません。そこで、「麹菌」という微生物の力を借ります。麹菌は「アミラーゼ」という酵素を作り出します。このアミラーゼが、でんぷんと水を使って加水分解を起こし、でんぷんを糖に変えていくのです。加水分解によって、大きなでんぷん分子が、ブドウ糖などの小さな糖分子に分解されます。こうしてできた糖を、酵母がアルコール発酵することで、おいしい日本酒が出来上がります。

ビール造りでも、同じように加水分解が欠かせません。ビールの原料は大麦です。大麦を発芽させた麦芽には、でんぷんを分解する酵素が含まれています。麦芽を温湯に浸すと、この酵素が働き始めます。そして、お米のでんぷんと同様に、加水分解によって麦芽のでんぷんが糖に分解されます。この糖が、のちに酵母によって発酵され、ビールとなります。

このように、日本酒造りでもビール造りでも、加水分解はなくてはならない工程です。加水分解によって生成された糖は、酵母の栄養源となり、アルコール発酵を促します。加水分解がうまくいかないと、十分な量のアルコールが生成されず、おいしいお酒はできません。お酒の種類によって、麹菌や麦芽など、利用する方法は異なりますが、でんぷんを糖に変えるという加水分解の役割は、様々なお酒造りの共通点と言えるでしょう。

| お酒の種類 | 原料 | 加水分解の役割 | 加水分解を担うもの |

|---|---|---|---|

| 日本酒 | 米 | 米のでんぷんを糖に変える | 麹菌(アミラーゼ) |

| ビール | 大麦 | 大麦のでんぷんを糖に変える | 麦芽に含まれる酵素 |

酵素の働き

お酒造りは、目に見えない小さな働き手、「酵素」の力に大きく支えられています。酵素は、生き物の体の中で作られる、特別な力を持ったものです。まるで、ものづくりの名人芸のように、特定の反応だけを速める働きをします。この働きのおかげで、お酒造りはスムーズに進み、様々な風味のお酒が生まれます。

お酒造りで特に重要なのが「加水分解」と呼ばれる反応です。これは、水を使って大きな分子を小さな分子に分解する反応で、酵素はこの加水分解を手助けする役割を果たします。例えば、お酒の原料となる米や麦などに含まれるデンプンは、それだけでは糖になりにくいため、お酒にはなりません。そこで、麹菌や麦芽が登場します。これらは、デンプンをブドウ糖などの糖に分解する酵素を豊富に含んでいます。麹菌や麦芽を加えることで、デンプンが効率よく糖に変わり、お酒の原料となるのです。

酵素の種類や働き方は、お酒の種類や風味を大きく左右します。例えば、日本酒造りに使われる麹菌には様々な種類があり、それぞれが持つ酵素の働き方が異なります。ある麹菌はブドウ糖だけでなく、甘みの強い別の糖もたくさん作ります。また、ある麹菌は独特の香りのもととなる成分を作り出す酵素を持っています。このように、麹菌の種類によって日本酒の甘みや香りが変化するのは、酵素の働き方の違いによるものなのです。

お酒造りは、まさに酵素の力を巧みに利用した技の結晶と言えるでしょう。適切な酵素を選ぶことで、目指すお酒の風味を自在に作り出すことができます。酵素の働きを深く理解することで、より奥深いお酒の世界を楽しむことができるでしょう。

| 工程 | 酵素の役割 | 結果 | お酒への影響 |

|---|---|---|---|

| デンプンの糖化 | 麹菌や麦芽が持つ酵素が、デンプンを加水分解し、ブドウ糖などの糖に変える。 | デンプンが糖に変わる。 | お酒の原料となる糖が生成される。 |

| 糖化後の変化 | 麹菌の種類によって、様々な酵素が働く。 | ブドウ糖以外の糖や、香りのもととなる成分が生成される。 | お酒の甘みや香りが変化する。 |

様々な種類のお酒

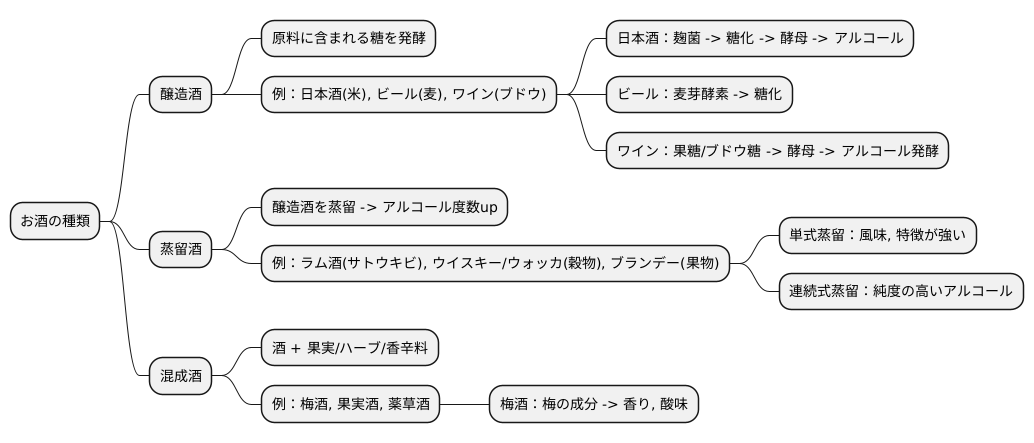

お酒の種類は実に様々で、その製造方法も多岐に渡ります。大きく分けると、原料に含まれる糖を発酵させて作る醸造酒、蒸留によってアルコール度数を高めた蒸留酒、そして果実やハーブなどを酒に漬け込んだ混成酒の三種類に分類されます。

醸造酒は、穀物や果実などを原料とし、自然界に存在する微生物の働きによって糖をアルコールに変換することで作られます。代表的なものとしては、米を原料とした日本酒、麦を原料としたビール、ブドウを原料としたワインなどがあります。日本酒造りでは、麹菌が米の澱粉を糖に変え、その糖を酵母がアルコールに変えます。この糖化の過程で、麹菌が持つ酵素が澱粉を分解し、ブドウ糖などの単糖にする働きをしています。ビール造りにおいても同様に、麦芽に含まれる酵素が澱粉を糖に変える糖化の工程が重要です。ワイン造りでは、ブドウに含まれる果糖やブドウ糖が酵母によってアルコール発酵されます。

蒸留酒は、醸造酒を蒸留することでアルコール度数を高めたお酒です。蒸留によって、アルコール以外の成分も一部抽出されるため、原料の風味や特徴がより凝縮された味わいとなります。例えば、サトウキビを原料としたラム酒、穀物を原料としたウイスキーやウォッカ、果物を原料としたブランデーなどがあります。蒸留酒は、その製造過程において、単式蒸留器で蒸留を行う単式蒸留と、連続式蒸留器で蒸留を行う連続式蒸留に分けられます。単式蒸留は、原料の風味や特徴が強く残るのに対し、連続式蒸留は、純度の高いアルコールが得られるという特徴があります。

混成酒は、蒸留酒や醸造酒に、果実、ハーブ、香辛料などを漬け込むことで作られます。梅酒や果実酒、薬草酒などが代表的なものです。それぞれの原料が持つ独特の風味や香りがお酒に移り、多様な味わいが楽しめるのが特徴です。梅酒の場合、梅の成分がお酒に溶け出すことで、独特の香りと酸味が加わります。混成酒は、家庭でも比較的簡単に作ることができるため、自家製の混成酒を楽しむ人も多くいます。

まとめ

お酒造りは、原料に含まれるでんぷんや糖をアルコールに変える発酵という工程が欠かせません。しかし、原料に含まれるでんぷんは、そのままでは発酵できません。そこで活躍するのが「加水分解」という化学反応です。加水分解とは、水を加えることで物質を分解する反応のことで、お酒造りにおいては、でんぷんを糖に変換するために必要不可欠な工程です。

米を原料とする日本酒造りを例に見てみましょう。米のでんぷんは、唾液や麹に含まれる酵素の働きによって、まず麦芽糖に分解されます。さらに、麦芽糖は酵素によって分解され、発酵できる糖であるブドウ糖になります。こうしてできたブドウ糖を酵母がアルコールと炭酸ガスに分解することで、お酒ができます。

加水分解を促進するのが「酵素」です。酵素は生体内で作られる触媒であり、特定の化学反応を促進する働きがあります。お酒造りにおいては、原料の種類や麹の種類によって使用する酵素が異なり、それによって生成される糖の種類や量も変化します。これが、お酒の種類や風味の違いを生み出す大きな要因の一つです。例えば、日本酒の甘口、辛口といった味わいの違いは、加水分解によって生成される糖の種類や量、そして酵母による発酵の進み具合によって決まります。

加水分解は、日本酒だけでなく、ビール、焼酎、ワインなど様々なお酒造りに共通する重要な化学反応です。ビール造りでは、麦芽のでんぷんが加水分解され、焼酎造りでは、米、麦、芋などの原料のでんぷんが加水分解されます。ワイン造りでは、ブドウに含まれる糖がすでに発酵可能な状態であるため、でんぷんの加水分解は必要ありませんが、ブドウの皮に含まれる香り成分を取り出すために酵素が利用されることがあります。

このように、私たちが普段何気なく口にしているお酒には、加水分解をはじめとする様々な化学反応が複雑に作用しています。このことを知ると、お酒への味わいがより一層深まるのではないでしょうか。そして、科学技術の進歩とともに、お酒造りの技術も進化し続け、これからも様々な新しいお酒が生まれてくることでしょう。私たちは、その進化を楽しみながら、お酒の世界を探求し続けることができます。