α化:お酒の甘さの秘密

お酒を知りたい

先生、『α化(アルファ化)』ってよく聞くんですけど、お酒作りでどういう意味なんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『α化』は、生の澱粉(β-澱粉)に水を加えて加熱すると、糊のような状態に変化することだよ。こうすることで、酵素が澱粉を分解しやすくなるんだ。糊化ともいうよ。

お酒を知りたい

なるほど。じゃあ、ご飯を炊くのもα化ってことですか?

お酒のプロ

その通り!ご飯を炊くのもα化の一例だよ。お米に水を加えて加熱することで、β澱粉がα化して、あの柔らかく、もちもちとした食感になるんだ。お酒作りでは、このα化によって、麹菌や酵母がデンプンを分解しやすくなり、お酒の原料となる糖が作られるんだよ。

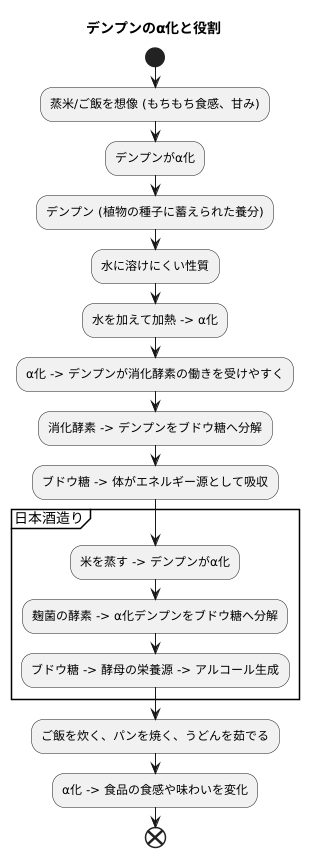

α化とは。

お酒作りで使う言葉に「アルファ化」というものがあります。これは、生のデンプン(ベータデンプン)に水を加えて温めると、デンプンがふくらんで糊のような状態になり、分解されやすくなる変化のことを指します。糊化とも言います。

はじめに

お酒造りは、原料に含まれるでんぷんをいかに糖に変えるかが肝心です。この糖が、やがてお酒の甘みのもととなり、風味豊かな味わいを生み出します。でんぷんを糖に変える工程はいくつかありますが、その中でも「アルファ化」と呼ばれる現象は特に重要です。

アルファ化とは、でんぷんに熱と水分を加えることで、その構造が変化する現象のことを指します。でんぷんは、ブドウ糖が鎖のようにつながってできています。生の状態では、この鎖がしっかりと結びついており、固く閉じられています。この状態では、糖化酵素が作用しにくく、効率的に糖に変換することができません。しかし、熱と水分を加えることで、この固く閉じた構造がゆるみ、ほどけていきます。これがアルファ化です。アルファ化によって、でんぷんの鎖はバラバラになり、糖化酵素が作用しやすくなります。こうして、でんぷんは効率的に糖へと変換されるのです。

このアルファ化は、お酒造りだけでなく、私たちの日常生活でもよく見られる現象です。例えば、ご飯を炊く工程を考えてみましょう。生の米は硬くて食べにくいですが、水を加えて加熱すると、柔らかくなり、粘り気が出てきます。これは、米のでんぷんがアルファ化しているためです。同様に、パンを焼く際にも、小麦粉のでんぷんがアルファ化することで、ふっくらとした食感になります。

アルファ化は、でんぷんを糖に変換する上で欠かせない工程であり、お酒の甘みや風味を決定づける重要な要素です。ご飯やパンを例に挙げたように、私たちの身近な食品にも深く関わっています。アルファ化という現象を知ることで、お酒の味わいをより深く理解できるだけでなく、日々の食事をより一層楽しむことができるでしょう。

α化とは

お酒造りにおいて、原料に含まれるデンプンをいかに糖に変えるかは、大変重要な工程です。この糖化の第一段階が、α化と呼ばれる作用です。α化とは、生のデンプン、つまりβ-デンプンが、水と熱によって性質を変えることを指します。

β-デンプンは、ブドウ糖の分子が規則正しく並んで、まるで積み木をきちんと重ねたように固い構造をしています。このため、水に溶けにくく、そのままでは酵母が糖に変えることができません。ここに水を加えて加熱すると、デンプンの固い構造の中に水が入り込み、積み木が崩れるように構造がばらばらになります。

この状態がα-デンプンと呼ばれ、糊状になっています。お米を炊飯器で炊くと、柔らかく粘り気が出るのもこのα化によるものです。α化されたデンプンは、β-デンプンとは異なり、水に溶けやすい状態になっています。

α化によってデンプンは酵素の働きを受けやすくなり、ブドウ糖へと分解されやすくなります。この糖化作用こそがお酒の甘みを生み出す源です。日本酒造りでは、米を蒸す工程でα化を促し、麹菌の酵素によって糖に変換し、さらに酵母によってアルコール発酵へと進みます。

このように、α化はデンプンを糖に変えるための最初の扉を開く、お酒造りにおいて欠かせない工程と言えるでしょう。α化がうまくいかないと、デンプンが十分に糖化されず、お酒の甘みや香りが不足する原因となります。美味しいお酒を造るためには、このα化の工程をしっかりと理解し、適切な温度管理や水加減を心がけることが大切です。

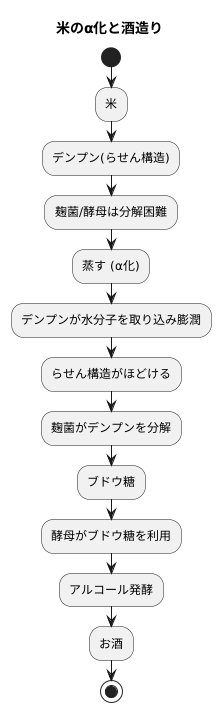

お酒造りにおけるα化

お酒造りにおいて、米に含まれるデンプンを麹菌や酵母が利用しやすい形に変える工程を「α化(アルファ化)」と呼びます。 これは、日本酒をはじめとする醸造酒にとって非常に重要な最初の段階です。

米のデンプンは、そのままでは麹菌や酵母が分解することが難しい構造をしています。そこで、米を蒸すことでデンプンの構造を変化させ、分解しやすくする必要があるのです。これがα化と呼ばれる工程です。

具体的には、蒸すことで米のデンプンは水分子を取り込み、膨潤し、らせん状の分子構造がほどけていきます。この変化によって、麹菌が持つ酵素がデンプンに作用しやすくなり、デンプンをブドウ糖などの糖に変換できるようになります。そして、この糖を酵母が利用してアルコール発酵が行われ、お酒が出来上がるのです。

蒸米の温度管理は、α化を成功させる鍵となります。温度が低すぎると、デンプンのα化が不十分になり、麹菌がデンプンを十分に糖化できず、結果としてお酒の甘みや香りが弱くなってしまいます。また、アルコール発酵も順調に進まず、お酒の出来に大きな影響を及ぼします。

反対に、温度が高すぎるとデンプンが分解されすぎて、糊状になってしまうことがあります。これは、麹菌が糖に変換できるデンプンの量が減ることを意味し、やはりお酒の甘みや風味が損なわれる原因となります。さらに、糊化したデンプンは、仕込みの際に雑菌の繁殖を招く可能性も高まり、お酒の品質に悪影響を与える可能性があります。

そのため、杜氏は長年の経験と勘、そして最新の技術を駆使して、米の品種やその年の米の状態に合わせて最適な蒸し時間や温度を調整し、最高の蒸米を作り出すのです。 美味しいお酒は、このα化の工程における繊細な温度管理と、杜氏の技によって生み出されていると言えるでしょう。

α化と酵素の関係

でんぷんは、ごはんやいも類などに多く含まれる、私たちにとって大切な栄養源です。このでんぷんを熱湯などで加熱処理すると、ねばねばとした状態に変化します。これを糊化(こか)、あるいはα化(アルファか)といいます。α化すると、でんぷんの構造が変化し、酵素が作用しやすくなります。

酵素とは、生物の体内で作られる、特定の物質にのみ作用する触媒のことです。いわば、化学反応を進めるための手助け役です。お酒造りにおいても、酵素は重要な役割を担っています。でんぷんを糖に変えるのも酵素の働きによるものです。α化されたでんぷんには、α-アミラーゼやβ-アミラーゼといった酵素が作用します。これらの酵素は、でんぷんをブドウ糖などの糖に分解します。この糖こそが、お酒の甘みのもととなるのです。

酵素には、最もよく働く温度があります。これを最適温度といいます。お酒造りでは、この最適温度を維持することが重要です。温度が低すぎると酵素の働きが鈍くなり、糖への分解が遅くなります。逆に、温度が高すぎると酵素は破壊されてしまい、全く働かなくなってしまいます。それぞれの酵素には、それぞれに合った最適温度があり、お酒の種類によって適切な温度管理を行う必要があります。適切な温度を保つことで、でんぷんから糖への変化が順調に進み、風味豊かなおいしいお酒となります。

たとえば、日本酒造りでは、麹菌というカビの一種が作り出す酵素が重要な役割を果たします。麹菌は蒸米の中で増殖し、でんぷんを糖に変える酵素を生成します。この糖が、酵母の栄養源となり、アルコール発酵へとつながります。麹菌が活発に酵素を作り出す温度は、およそ30度前後です。そのため、日本酒の製造過程では、この温度帯を維持するように細心の注意が払われます。このように、酵素の働きを理解し、温度管理を適切に行うことが、おいしいお酒造りの秘訣と言えるでしょう。

日常生活でのα化

私たちが毎日食べている食品、特に主食となるご飯やパン、餅などは、どれも独特の柔らかな食感や美味しさを持ち合わせています。実は、これらの食品の美味しさの秘密は「α化(アルファ化)」と呼ばれる現象と深く関わっています。α化とは、デンプンに水を加えて加熱した際に起こる変化のことを指します。

デンプンは、ブドウ糖が多数つながってできた高分子化合物ですが、生の状態では、このブドウ糖の鎖が規則正しく並んで結晶化しています。この状態では、水に溶けにくく、消化もされにくい性質を持っています。しかし、水を加えて加熱することで、この規則正しい構造が崩れ、水分を取り込みやすくなります。これがα化です。α化したデンプンは、糊状になり、水に溶けやすくなるだけでなく、消化酵素の働きを受けやすくなるため、私たちが効率よくエネルギーとして吸収できるようになります。

ご飯を炊く工程を例に考えてみましょう。生の米は硬く、そのままでは食べにくいです。しかし、水を加えて加熱すると、米に含まれるデンプンがα化し、水を吸収して膨らみ、柔らかくなります。炊き上がったご飯のふっくらとした食感は、まさにこのα化によるものです。パン作りにおいても、小麦粉に含まれるデンプンがα化することで、パン生地が柔らかく、もちもちとした食感になります。また、餅や団子、うどんなどの、デンプンを多く含む食品も、加熱調理によってα化が起こり、独特の粘り気や弾力が生まれます。

α化の程度は、加熱温度や加熱時間、水の量などによって変化します。例えば、ご飯を炊く際に水の量が少ないと、デンプンが十分にα化せず、硬いご飯になってしまいます。反対に、水の量が多すぎると、べちゃっとしたご飯になってしまいます。このように、食品の食感や味わいは、α化の程度によって大きく左右されるため、適切な加熱条件を見つけることが重要です。α化は、私たちが意識することなく、日々の食生活の中で重要な役割を果たしているのです。

| 状態 | デンプンの構造 | 水への溶解性 | 消化性 | 食感 |

|---|---|---|---|---|

| 生 | ブドウ糖鎖が規則正しく並んで結晶化 | 溶けにくい | 消化されにくい | 硬い |

| α化後 | 規則正しい構造が崩れ、水分を取り込みやすい | 溶けやすい | 消化されやすい | 柔らかい、粘り気、弾力 |

α化の程度は、加熱温度、加熱時間、水の量などに影響される。

まとめ

蒸米やご飯を思い浮かべてみてください。あの、もちもちとした食感、ご飯を噛み締めた時の甘み。これらは、デンプンがα化と呼ばれる変化を起こした結果なのです。デンプンは、イネなどの植物の種子に蓄えられた養分です。普段は、水に溶けにくい性質を持っており、そのままでは私たちの体が利用しにくくなっています。しかし、水を加えて加熱すると、デンプンの構造が変化します。これがα化と呼ばれる現象です。

α化によって、デンプンは消化酵素の働きを受けやすくなります。消化酵素は、デンプンをブドウ糖のような小さな糖へと分解する役割を担っています。α化によってデンプンが分解されやすくなると、私たちの体は効率よくエネルギー源となる糖を吸収できるようになります。このα化は、お酒造りにおいて特に重要な役割を果たします。

日本酒を造るためには、まず米を蒸します。蒸すことで米のデンプンがα化し、麹菌の出す酵素が働きやすくなります。麹菌の酵素は、α化したデンプンをブドウ糖に分解します。このブドウ糖が、酵母の栄養源となり、やがてアルコールへと姿を変えていきます。お酒の甘み、そしてアルコールの生成は、このα化という最初のステップから始まるのです。

α化は、日本酒造りだけでなく、私たちの日常の食生活にも深く関わっています。ご飯を炊く、パンを焼く、うどんを茹でる。これら全てにα化が関わっています。デンプンの種類やα化の程度によって、食品の食感や味わいは大きく変化します。もちもちとした食感、さらりとした食感、とろりとした食感。これらは、デンプンがどのようにα化したかによって決まるのです。α化を知ることは、食の奥深さを知ることでもあります。ぜひ、毎日の食事の中で、α化がもたらす様々な食感や味わいに注目してみてください。