お酒の味を決めるアミノ酸

お酒を知りたい

先生、アミノ酸がたくさんあるお酒はおいしいって聞いたんですけど、本当ですか?

お酒のプロ

うん、いい質問だね。アミノ酸はお酒にコクやうまみを与える成分なんだ。だから、ある程度アミノ酸が多いお酒は、味が豊かに感じられることが多いんだよ。

お酒を知りたい

じゃあ、アミノ酸をたくさん入れれば、もっとおいしいお酒になるんですか?

お酒のプロ

ところが、そう単純でもないんだ。アミノ酸が多すぎると、雑味が出てきてしまう。バランスが大切で、多すぎても少なすぎても、おいしいお酒にならないんだよ。ちょうどいい量のアミノ酸が含まれていることで、おいしく感じるんだね。

アミノ酸とは。

お酒の味に関係する「アミノ酸」について説明します。アミノ酸は、たんぱく質を作るもとになるものです。よく知られているアミノ酸にグルタミン酸があり、これはうま味調味料として使われています。お酒の中には、19種類の味が測れるアミノ酸が含まれています。これらのアミノ酸は、甘い味、うまい味、すっぱい味、苦い味など、様々な味を持っています。アミノ酸が多いお酒は、味が豊かで奥深いですが、多すぎると色々な味が混ざってしまい、少なすぎると味が薄くなってしまいます。

アミノ酸とは

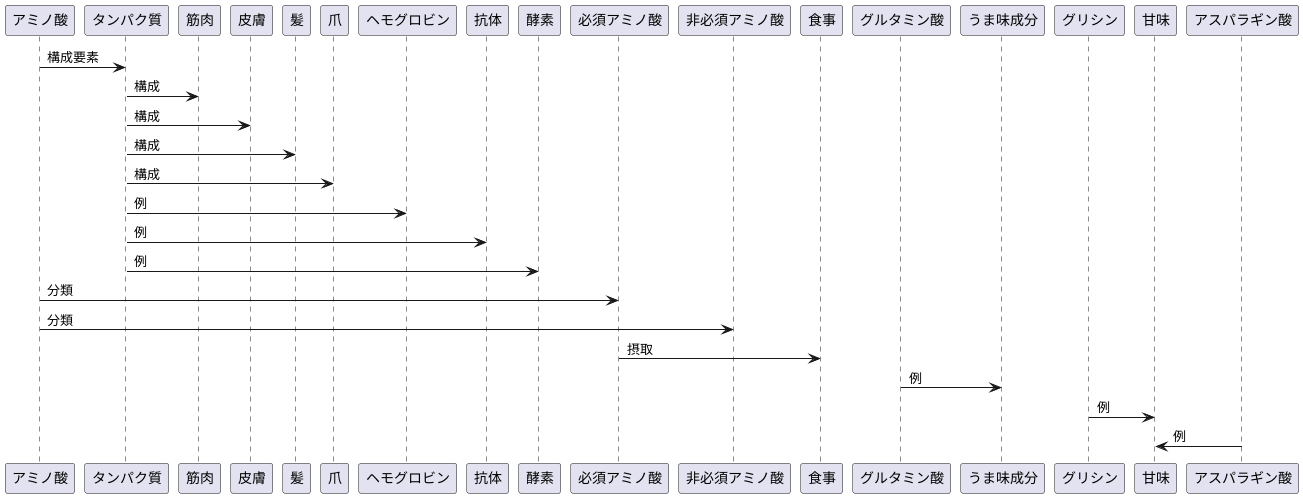

アミノ酸は、私たちの体にとって欠かせない栄養素の一つです。名前の通り、アミノ基とカルボキシル基という二つの大切な部分を持つ小さな化合物ですが、この小さな化合物が集まって体を作るタンパク質となります。タンパク質は、筋肉や皮膚、髪、爪など、私たちの体の様々な組織を作るのに必要不可欠な成分です。

アミノ酸は、例えるならタンパク質という大きな建物を建てるためのレンガのようなものです。様々な形や色のレンガを組み合わせることで、様々な種類の建物が作られるように、多種多様なアミノ酸が特定の順番で繋がることで、それぞれ異なる役割を持つ多様なタンパク質が作られます。体の中には、数え切れないほどの種類のタンパク質が存在し、それぞれが生命活動を維持するために重要な役割を担っています。例えば、酸素を運ぶ役割を持つヘモグロビンや、免疫機能を担う抗体、食べ物を消化する酵素などもタンパク質の一種です。

アミノ酸の中には、体内で作ることができるものと、食事から摂取しなければならないものがあります。体内で作ることができないアミノ酸は必須アミノ酸と呼ばれ、バランスの良い食生活を送ることで、これらの必須アミノ酸をしっかりと摂取することが健康維持には重要です。

よく知られているアミノ酸の一つにグルタミン酸があります。グルタミン酸は、昆布や鰹節のだし汁に含まれるうま味成分として知られています。グルタミン酸ナトリウムという形で調味料にも使われており、私たちの食生活に馴染み深いものです。他にも、甘味を持つグリシンやアスパラギン酸など、様々な種類のアミノ酸が存在し、これらが食品に含まれることで、私たちの食事をより豊かで味わい深いものにしてくれています。このようにアミノ酸は、私たちの体を作るだけでなく、日々の食事においても重要な役割を果たしているのです。

お酒におけるアミノ酸の役割

お酒、とりわけ日本酒の味わい深さには、様々な要因が絡み合っていますが、アミノ酸はその中でも特に重要な役割を担っています。現在、日本酒の中には19種類ものアミノ酸が存在することが確認されており、これらが日本酒独特の風味を形作っているのです。

アミノ酸はそれぞれが異なる味覚を持っています。甘味、うま味、酸味、苦味など、多様な味が単独で、あるいは組み合わさることで、複雑な味わいを生み出します。例えば、グルタミン酸はうま味成分としてよく知られており、日本酒のコクや奥深さに寄与しています。また、アラニンやグリシンなどは甘味を持ち、日本酒に柔らかな口当たりを与えます。その他のアミノ酸もそれぞれに個 distinct な風味を持っており、これらが複雑に調和することで、銘柄ごとに異なる個性豊かな味わいが生まれます。

日本酒の種類や製法によって、含まれるアミノ酸の種類や量は変化します。例えば、米を磨く精米歩合が高いほど、アミノ酸は少なくなり、すっきりとした淡麗な仕上がりになります。逆に、精米歩合が低いほど、アミノ酸は多く含まれ、濃厚でコクのある味わいになります。また、麹菌や酵母の種類、発酵の温度や時間なども、アミノ酸の生成に影響を与えます。

まるでオーケストラのように、それぞれの楽器が異なる音色を奏でることで美しいハーモニーが生まれるように、様々なアミノ酸がそれぞれの味を奏でることで、日本酒の繊細で奥深い味わいが完成するのです。日本酒を味わう際には、このアミノ酸のハーモニーに思いを馳せると、より一層その魅力を深く感じることができるでしょう。

| 要因 | 詳細 | 日本酒への影響 |

|---|---|---|

| アミノ酸の種類 | 19種類のアミノ酸が確認されている。それぞれ甘味、うま味、酸味、苦味など異なる味覚を持つ。 | 複雑な風味、銘柄ごとの個性 |

| グルタミン酸 | うま味成分 | コク、奥深さ |

| アラニン、グリシン | 甘味 | 柔らかな口当たり |

| 精米歩合 | 高い → アミノ酸少ない 低い → アミノ酸多い |

高い → すっきり淡麗 低い → 濃厚、コク |

| 麹菌、酵母、発酵温度/時間 | アミノ酸の生成に影響 | 味わいの変化 |

アミノ酸と味の関係

お酒の味わいを形作る要素は様々ですが、その中でもアミノ酸は重要な役割を担っています。お酒の中に含まれるアミノ酸の量と種類は、お酒の種類によって異なり、それがそれぞれの個性となります。

アミノ酸が多く含まれるお酒は、一般的に「コク」が豊かで、うま味が強い傾向にあります。口に含んだ時に、深い味わいが広がり、飲み応えを感じます。これは、アミノ酸が舌の上で旨味成分として感知されるためです。特に、グルタミン酸やアスパラギン酸といったアミノ酸は、うま味成分としてよく知られています。

しかし、アミノ酸の量が多すぎると、必ずしも良いお酒になるとは限りません。アミノ酸が多すぎると、雑味やえぐみが出てしまい、全体のバランスを崩してしまうことがあります。まるで、料理に調味料を入れすぎて、味が濃くなりすぎてしまうように、お酒においてもバランスが大切です。

反対に、アミノ酸が少ないお酒は、すっきりとした軽やかな味わいが特徴です。口当たりが良く、飲みやすいと感じる人も多いでしょう。しかし、アミノ酸が少なすぎると、味わいが薄く、物足りなさを感じてしまうこともあります。まるで、味が薄すぎる料理のように、物足りなさを感じてしまうのです。

美味しいお酒を作るには、アミノ酸の量を適切に調整することが不可欠です。多すぎても少なすぎても、お酒本来の美味しさを損ねてしまう可能性があります。目指す味わいに合わせて、アミノ酸の量を微調整することで、初めて理想の味わいに近づけるのです。これは、料理人が食材の量や調味料の配合を調整するように、繊細な作業と言えるでしょう。

このように、お酒造りにおいて、アミノ酸のバランスは非常に重要な要素です。杜氏たちは長年の経験と技術を駆使して、アミノ酸の量を調整し、最高の味わいを追求しています。そして、私たちはその努力の結晶を、一口飲むごとに味わうことができるのです。

| アミノ酸の量 | 味わい | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 多い | コク豊か、うま味が強い | 深い味わい、飲み応え | 雑味、えぐみ、バランスの崩壊 |

| 少ない | すっきり、軽やか | 口当たりが良い、飲みやすい | 味が薄い、物足りなさ |

| 適切 | 理想的な味わい | – | – |

様々なアミノ酸の働き

お酒の中に含まれる十九種もの小さな粒、それが味わいの素となるのです。一つ一つに異なる働きがあり、まるで、経験豊かな料理人が多くの香辛料を使い分けるように、お酒に奥深い味わいを加えているのです。

例えば、昆布だしのような深い旨み。これはグルタミン酸という粒の働きです。お砂糖のような優しい甘みはアラニンによるものです。そして、少し舌に残る苦み。これはロイシンがもたらすもの。まるで、複雑に組み合わされた美しい絵画のように、これらの粒が混ざり合い、お酒の豊かな味わいを作り出しています。

また、これらの粒は味だけではありません。お酒の色合いや香りにも影響を与えているのです。まるで、太陽の光を浴びて変化する紅葉のように、熟成という時間の中で、これらの粒は姿を変え、お酒の味わいをより深く、より複雑にしていくのです。

まるで生きているかのように、お酒の中でこれらの粒は変化し続け、一つとして同じものはない、個性豊かなお酒を生み出しているのです。それはまるで、長い年月をかけて大地が育む、様々な山の幸のように、一つ一つが異なる味わいを持っているのです。じっくりと時間をかけて変化していく様は、まさに自然の神秘と言えるでしょう。

| 味わい | 粒 |

|---|---|

| 昆布だしのような深い旨み | グルタミン酸 |

| お砂糖のような優しい甘み | アラニン |

| 少し舌に残る苦み | ロイシン |

おいしさの秘密

お酒の味わいを形作る大切な要素、それは様々な成分の複雑な繋がりにあります。日本酒の場合、よく知られている味わいの決め手であるアミノ酸も、その量だけでなく、含まれる種類や、他の成分との組み合わせによって、全く異なる表情を見せるのです。

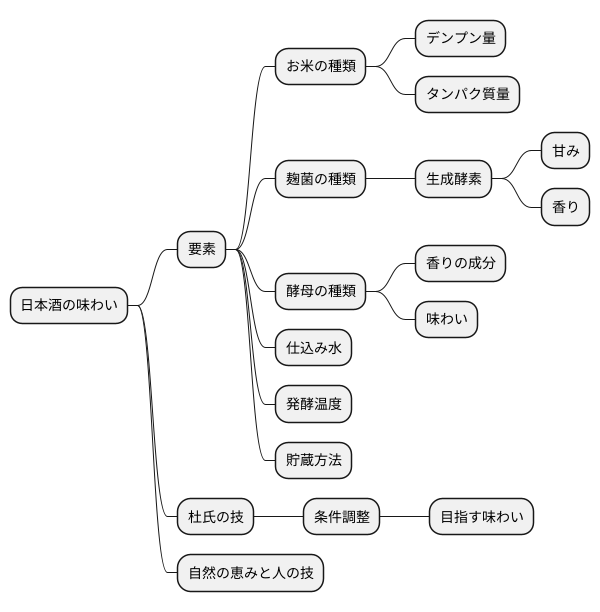

お酒造りの出発点となるお米選び。同じ「酒米」と呼ばれるお米でも、品種によって含まれるデンプンやタンパク質の量が異なり、これがお酒の味わいの土台を作ります。そして、蒸したお米に麹菌を振りかける製麹の工程。麹菌の種類によって、生成される酵素の働きが変わり、お酒の甘みや香りに微妙な変化が生まれます。さらに、アルコール発酵を担う酵母も重要な役割を果たします。酵母の種類によって、生成される香りの成分や味わいが異なり、お酒の個性を決定づけます。

酒造りの現場では、これらの要素に加えて、仕込み水、発酵の温度管理、貯蔵方法など、様々な条件が複雑に絡み合い、最終的なお酒の味わいを決定します。経験豊富な杜氏の技は、これらの条件を緻密に調整し、目指すお酒の味わいを作り出す、まさに芸術と言えるでしょう。お米、麹、酵母、そして水。自然の恵みと人の手が織りなす絶妙なバランス、それが日本酒の奥深い魅力を生み出しているのです。まるでオーケストラのように、それぞれの要素が調和することで、唯一無二のハーモニーが奏でられます。日本酒の深い味わいを堪能する時、私たちは自然の恵みと人の技の結晶に触れていると言えるでしょう。

今後の研究への期待

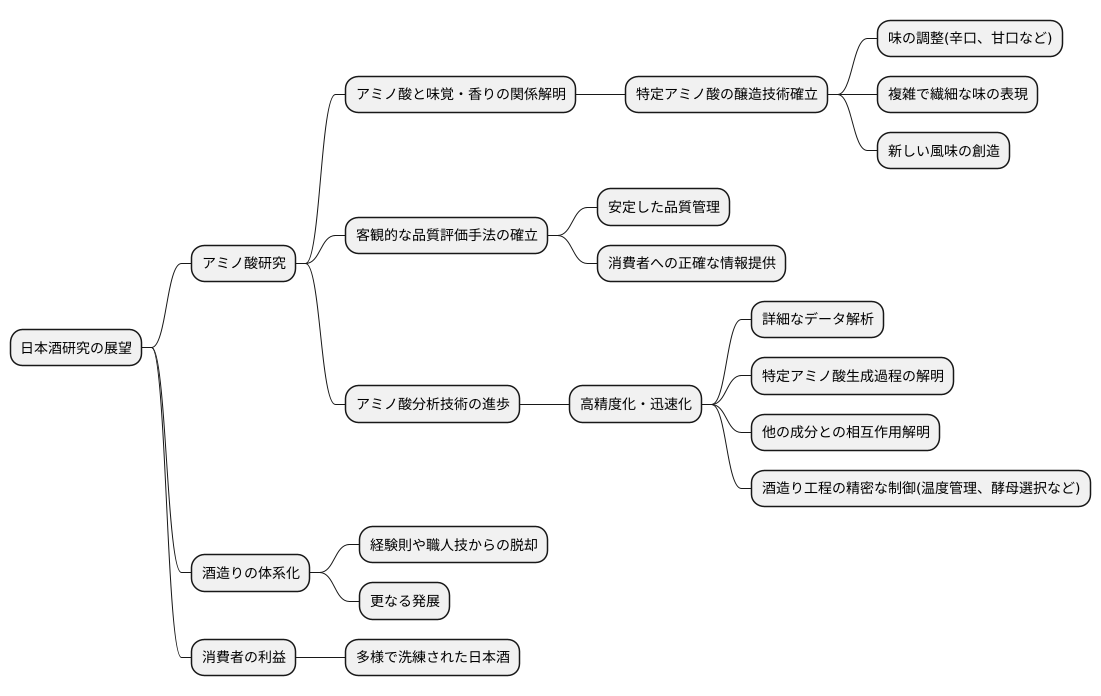

{今後の日本酒研究への展望}

日本酒の味わいを形作る要素は複雑で、その中でもアミノ酸の役割は近年注目を集めています。しかしながら、アミノ酸の種類や量のバランスと、私たちが感じる具体的な味覚、香りとの関係は、まだ十分に解き明かされていません。今後の研究では、この未解明な部分を掘り下げていくことで、日本酒造りに大きな進歩をもたらすと考えられます。

例えば、特定のアミノ酸を増減させる醸造技術が確立すれば、目指す味わいを狙い通りに実現できるようになるでしょう。辛口、甘口といった基本的な味の調整はもちろんのこと、複雑で繊細な味わいの表現や、これまでにない全く新しい風味の創造さえも可能になるかもしれません。また、現在主流となっている官能評価に加えて、アミノ酸の組成に基づいた客観的な品質評価手法が確立されれば、安定した品質管理や、消費者へのより正確な情報提供につながります。

さらに、アミノ酸の分析技術の進歩も期待されます。分析機器の高精度化や迅速化は、研究のスピードを加速させるだけでなく、より詳細なデータに基づいた解析を可能にします。例えば、特定のアミノ酸が生成される過程や、他の成分との相互作用などが明らかになれば、日本酒造りの工程における温度管理や酵母の選択など、より精密な制御に役立ちます。

このように科学的なアプローチによって日本酒の神秘のベールが一枚ずつ剥がされていくことで、これまで経験則や職人技に頼っていた酒造りが体系化され、更なる発展へと繋がっていくでしょう。そして、私たち消費者は、その恩恵として、ますます多様で洗練された日本酒を味わうことができるようになるはずです。