アンプル仕込み:革新的な酒造りの世界

お酒を知りたい

先生、『アンプル仕込み』って、普通の酒造りと何が違うんですか?なんだか難しそうで…

お酒のプロ

そうだね、少し特殊な製法だね。簡単に言うと、お酒作りに欠かせない『酒母(しゅぼ)』という段階を省いて、代わりにアンプルに入った酵母を使う方法なんだよ。

お酒を知りたい

酒母を省くんですか?でも、酵母は必要ですよね?

お酒のプロ

そう、酵母は必要だよ。通常は時間をかけて酒母を作ることで酵母を増やすんだけど、『アンプル仕込み』では、既にアンプルの中で増えた酵母を使うから、その手間を省けるんだ。だから『酒母省略仕込み』とも呼ばれているんだよ。

アンプル仕込みとは。

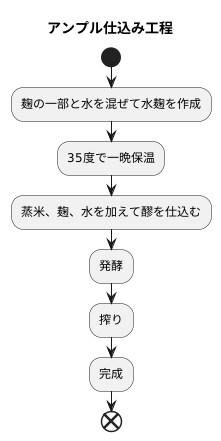

お酒造りの言葉で「アンプル仕込み」というものがあります。これは、お酒のもとになる麹を作る最初の段階で、本来使う酒母(しゅぼみ)の代わりに、アンプルに入った培養酵母を使う方法です。簡単に言うと、酒母を作る手間を省くやり方です。まず、麹の一部と水を使って、仕込みの前日に水麹(みずこうじ)を作ります。これを35度くらいに保って酵母を増やしてから、次の日に最初の麹(しょぞえ)を混ぜます。それ以降は、普通のやり方と同じようにお酒を仕込みます。酒母の代わりにアンプルに入った酵母を使うので、「アンプル仕込み」と呼ばれるようになりました。

はじめに

日本酒は、米、米麹、そして水を原料に、酵母が糖をアルコールに変える醸造によって造られます。その醸造過程において、近年注目を集めているのが「アンプル仕込み」です。これは、これまでの大きな桶で醪を仕込む伝統的な方法とは大きく異なる、全く新しい手法です。

アンプル仕込みとは、ガラス製などの小さな容器に醪を仕込む方法です。まるで試験管のような、小分けされた容器を用いることで、これまで大規模な仕込みでは難しかった、きめ細やかな管理が可能になります。

大きな桶で仕込む従来の方法では、醪全体の状態を均一に保つことが難しく、場所によって温度や成分にばらつきが生じていました。しかし、アンプル仕込みでは、小さな容器ごとに温度や成分を管理できるため、醪全体を均一な状態に保つことができるのです。これにより、雑味の少ない、より洗練された味わいの日本酒を造ることが可能になります。

また、アンプル仕込みは、少量多品種の生産にも適しています。様々な種類の酵母や米を用いて、それぞれの個性を最大限に引き出した日本酒造りが容易になります。そのため、これまでになかった新しい味わいの日本酒が次々と誕生しており、日本酒の可能性を広げる革新的な手法として期待されています。

さらに、アンプル仕込みは衛生管理の面でも優れています。密閉された小さな容器で仕込むため、外部からの雑菌の混入を防ぎやすく、より安全な日本酒造りが実現できます。

このように、アンプル仕込みは、品質の向上、多様な味わいの実現、そして衛生管理の徹底という、多くのメリットを持つ革新的な技術です。伝統を守りながらも新しい技術を取り入れることで、日本酒はさらなる進化を遂げると期待されます。今後の日本酒造りの動向に、ぜひ注目してみてください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 手法名 | アンプル仕込み |

| 原料 | 米、米麹、水 |

| 特徴 | ガラス製などの小さな容器に醪を仕込む |

| メリット |

|

| 従来の方法との違い | 大きな桶で醪を仕込む従来の方法では、醪全体の状態を均一に保つことが難しく、場所によって温度や成分にばらつきが生じていた。 |

アンプル仕込みとは

お酒造りの最初の段階で活躍する酵母、これこそが日本酒の味わいを大きく左右する重要な存在です。その酵母を育てる方法の一つに「酒母」と呼ばれる昔から伝わるやり方があります。大きな桶の中に蒸した米と水、そして麹と酵母を加えて、じっくりと時間をかけて酵母を育てていく、まさに伝統的な手法です。

一方、近年注目を集めているのが「アンプル仕込み」です。小さなガラス容器(アンプル)に入った乾燥酵母を使うのが、この方法の特徴です。必要な時に必要なだけアンプルを開けて酵母を使えるので、とても便利です。酒母のように大きな桶を用意する必要もなく、場所も取らず、準備の手間も省けます。まるで魔法の小瓶のようです。

従来の酒母造りは、熟練の杜氏の経験と勘が頼りでした。温度や湿度、それに加えて空気中の様々な微生物の影響を受けやすく、酵母の生育状態を見極めるのは容易ではありませんでした。しかし、アンプル仕込みでは、純粋培養された乾燥酵母を使うため、雑菌の混入を防ぎ、安定した品質を保つことが可能です。毎回同じように高品質な酵母を使えるので、酒造りの成功率も高まり、目指す味わいの日本酒を安定して造ることが出来ます。

さらに、アンプル仕込みは、少量生産にも適しているという利点もあります。酒母を仕込むにはある程度の量が必要ですが、アンプル仕込みなら、少量の日本酒造りにも対応できます。そのため、様々な種類の日本酒に挑戦しやすく、実験的な酒造りにも役立ちます。

このように、アンプル仕込みは、伝統的な酒造りに革新をもたらした画期的な技術と言えるでしょう。効率性と品質管理の両面で優れたこの技術は、日本酒の世界に新たな可能性を広げ、未来の日本酒造りを支えていくことでしょう。

| 項目 | 酒母 | アンプル仕込み |

|---|---|---|

| 方法 | 桶に米、水、麹、酵母を加え、時間をかけて酵母を育てる伝統的な手法 | アンプルに入った乾燥酵母を使用 |

| 利点 | – |

|

| 欠点 |

|

– |

具体的な製造工程

お酒造りの技法の中でも、アンプル仕込みは独特な工程を辿ります。その名の通り、アンプルに入った酵母を用いることで、一般的な酒造りとは異なる手順で進められます。まず初めに、麹の一部と水を混ぜ合わせて水麹を作ります。麹は米に麹菌を繁殖させたもので、お酒造りには欠かせない材料です。この水麹を35度前後の温度で一晩じっくりと保温することで、酵母の増殖を促します。この温度管理が、後々の工程における発酵の良し悪しを左右する重要な鍵を握っています。

一晩寝かせた水麹は、翌日の仕込みで中心的な役割を担います。いよいよ本格的な仕込みの段階へと進み、蒸した米、麹、そして水を加えて混ぜ合わせます。一般的な酒造りでは、この段階の前に酒母と呼ばれる酵母を育てる工程が必要となります。しかし、アンプル仕込みでは、あらかじめ用意された酵母を使用するため、酒母造りの工程を省略できるのです。ここに、アンプル仕込みの最大の特徴であり、メリットが存在します。酒母造りは時間と手間のかかる作業であるため、この工程を省くことで、製造期間の大幅な短縮と労力の削減を実現しています。また、品質の安定化にも繋がっています。こうして仕込まれた醪(もろみ)は、じっくりと時間をかけて発酵を進めていきます。発酵が完了したら、搾りの工程を経て、いよいよ美味しいお酒が出来上がります。アンプル仕込みは、伝統的な技法に革新的な要素を取り入れた、現代のお酒造りにおける一つの工夫と言えるでしょう。

従来の製法との違い

日本酒造りは、古くから受け継がれてきた伝統的な技と、杜氏の経験と勘によって支えられてきました。特に、酒母造りは日本酒造りの最初の重要な工程であり、酵母を純粋培養し、増殖させるための繊細な作業です。従来の製法では、この酒母造りに数日から一週間という長い時間が必要でした。温度や湿度、微生物の活動など、様々な要素を考慮しながら、杜氏は細心の注意を払い、慎重に作業を進めていきます。長年の経験と勘に基づいて、発酵の状態を見極め、適切な処置を行う必要があるため、高度な技術と知識が求められます。

しかし、近年注目を集めているアンプル仕込みでは、この酒母造りの工程が不要となります。アンプルとは、密閉された小さなガラス容器のことで、この中に乾燥状態の酵母が保存されています。アンプル仕込みでは、この乾燥酵母を直接仕込みタンクに投入するだけで済みます。そのため、従来のように時間をかけて酒母を造る必要がなく、大幅な時間短縮が可能となります。これは、酒造りの効率化に大きく貢献すると言えるでしょう。また、酒母造りは非常に繊細な作業であり、熟練した杜氏でなければ安定した品質を保つことが難しい工程です。しかし、アンプル仕込みでは、品質が安定した乾燥酵母を使用するため、酒質のばらつきを抑え、常に高品質な日本酒を造ることが可能となります。さらに、経験の浅い杜氏でも高品質な日本酒を造ることができるため、技術継承の面でも大きなメリットがあります。このように、アンプル仕込みは、日本酒造りの効率化と品質向上に大きく貢献する革新的な技術と言えるでしょう。

| 項目 | 従来の酒母造り | アンプル仕込み |

|---|---|---|

| 工程 | 酒母造りが必要(数日~1週間) | 酒母造り不要 |

| 時間 | 長期間 | 大幅に短縮 |

| 品質 | 杜氏の経験と勘に依存、ばらつきあり | 安定した品質、ばらつき少ない |

| 技術 | 高度な技術と知識が必要 | 経験の浅い杜氏でも可能 |

| メリット | 伝統的な製法 | 効率化、品質向上、技術継承の容易さ |

アンプル仕込みのメリット

アンプル仕込みとは、瓶詰めの乾燥酵母を使って酒を仕込む方法のことを指します。この方法には、従来の酒造りに比べて様々な利点があります。まず最大の利点は、酒母を造る工程を省けることです。酒母とは、お酒のもととなる酵母を培養して増やす工程で、通常は数週間もの時間と手間がかかります。アンプル仕込みでは、この酒母造りの工程が不要となるため、大幅な時間短縮と労力の削減につながります。酒造りの期間が短縮されることで、より多くの種類の酒を仕込んだり、出荷までの時間を短縮できたりと、酒蔵の経営にも良い影響を与えます。

また、アンプルに入った乾燥酵母は、品質が非常に安定していることも大きな利点です。従来の酒母造りでは、気温や湿度、蔵に住み着く微生物などの様々な要因によって、酒母の出来にばらつきが生じることがありました。しかし、アンプル仕込みでは、均一な品質の酵母を使用できるため、酒質のばらつきを抑え、常に安定した品質の酒を造ることができます。こうして品質が安定することで、消費者は安心してその酒蔵の製品を購入することができ、酒蔵の信頼向上にもつながります。

さらに、アンプル仕込みは、酒母造りに必要な設備や場所が不要という点もメリットです。従来の酒母造りでは、専用のタンクや温度管理設備などが必要で、それらを設置するための広い場所も必要でした。しかしアンプル仕込みであれば、小規模な酒蔵でも高品質な酒造りが可能になります。そのため、小規模で個性的な酒造りを目指す酒蔵にとっては、大きな助けとなります。このように、アンプル仕込みは、時間と労力の削減、品質の安定化、設備や場所の省スペース化といった様々な利点があり、日本酒業界全体の発展に大きく貢献すると期待されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 瓶詰めの乾燥酵母を使って酒を仕込む方法 |

| メリット1 | 酒母造りの工程省略による時間短縮と労力削減

|

| メリット2 | 安定した品質の酵母使用による酒質の安定化

|

| メリット3 | 酒母造りに必要な設備や場所が不要

|

| 全体的な効果 | 日本酒業界全体の発展に貢献 |

今後の展望

瓶詰めの酒母作りは、日本酒の製造方法に革新をもたらす技術と言えるでしょう。これまで日本酒作りは、経験と勘に頼る部分が多く、安定した品質を保つことが難しい側面がありました。また、多くの手間と時間が必要とされることも課題でした。瓶詰めの酒母を使うことで、これらの課題を解決できる可能性を秘めているのです。

まず、酒母作りの工程を自動化することで、作業負担を軽減し、製造の効率化を実現できます。これまで杜氏をはじめとする蔵人たちは、長年の経験と技術を駆使して酒母作りを行ってきました。しかし、瓶詰めの酒母を用いることで、高度な技術を必要とせずに、安定した品質の酒母を製造することが可能になります。これは、後継者不足に悩む酒蔵にとって大きな助けとなるでしょう。また、製造工程の効率化は、生産コストの削減にもつながり、より多くの人に日本酒を楽しんでいただける機会を増やすことにも貢献します。

さらに、瓶詰めの酒母は、酒質の向上にも大きく貢献します。密閉された瓶の中で酒母を育てることで、雑菌の混入を防ぎ、より純粋な風味を引き出すことができます。これにより、日本酒本来の旨味を最大限に活かした、香り高く味わい深いお酒を造ることが可能になります。また、瓶詰めならではの均一な品質管理は、安定した酒質を維持する上でも大きなメリットとなります。すべての瓶で同じように酒母が育つため、常に一定の品質のお酒を提供できるのです。

瓶詰めの酒母作りは、日本酒の多様性を広げる可能性も秘めています。これまで難しかった新しい酵母の活用や、異なる原料米との組み合わせなど、様々な試みが容易になります。これにより、これまでになかった新しいタイプの日本酒が誕生するかもしれません。消費者は、より多様な選択肢の中から、自分の好みに合った日本酒を選ぶことができるようになるでしょう。伝統を守りつつ、革新を続ける日本酒業界にとって、瓶詰めの酒母作りは、未来を切り開く大きな力となるでしょう。今後の発展に、大きな期待が寄せられています。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 効率化 |

|

| 酒質向上 |

|

| 多様性の拡大 |

|