日本の醸造に欠かせない黄麹菌

お酒を知りたい

先生、『黄麹菌』ってよく聞くんですけど、どんなものかイマイチ理解できていないです。教えていただけますか?

お酒のプロ

いいかい?黄麹菌というのは、麹菌の一種で、胞子の色が黄色や黄緑色、黄褐色をしているんだよ。お酒や味噌、醤油などを作るのに使われているんだ。

お酒を知りたい

ああ、お酒を作るのに使われているんですね!でも、他の麹菌と何が違うんですか?

お酒のプロ

そう、お酒作りにも使われるね。他の麹菌、例えば黒麹菌などと比べると、黄麹菌は香りが良くて、甘みのあるお酒ができるのが特徴なんだ。だから、日本酒や焼酎などに使われているんだよ。

黄麹菌とは。

お酒作りに欠かせない「麹菌」の中で、胞子の色が黄色、黄緑色、黄褐色をしたものを「黄麹菌」といいます。この黄麹菌は、日本酒、味噌、醤油などを作るのに使われています。

麹菌の種類

麹菌は日本の食卓を彩る味噌や醤油、日本酒、甘酒など、様々な発酵食品に欠かせない微生物です。麹菌は米や麦などの穀物に生育し、穀物に含まれるでんぷんやたんぱく質を分解する酵素を豊富に作り出します。この酵素の働きによって、発酵食品特有の風味や甘み、うまみが生まれます。麹菌には様々な種類があり、大きく分けると黄麹菌、黒麹菌、白麹菌の3つに分類されます。

黄麹菌は、最も広く使われている麹菌です。胞子の色が黄色、黄緑色、黄褐色をしているのが特徴で、日本酒、味噌、醤油、甘酒など、多様な発酵食品の製造に利用されています。黄麹菌は、穏やかな香りと甘みを生み出すため、幅広い食品に適しています。特に、日本酒造りにおいては、黄麹菌が中心的な役割を果たし、日本酒特有の繊細な風味を生み出しています。

黒麹菌は、胞子の色が黒褐色をしているのが特徴です。黒麹菌は、クエン酸を生成する能力が高いため、雑菌の繁殖を抑える効果があります。この特徴から、温暖な地域での焼酎造りに適しており、泡盛や黒酢などにも利用されています。また、黒麹菌は、独特の力強い香りを生み出すため、個性的な風味を持つ食品作りに役立ちます。

白麹菌は、胞子の色が白色をしているのが特徴です。白麹菌は、クエン酸の生成量は黒麹菌ほど多くありませんが、焼酎や泡盛の製造に利用されています。白麹菌は、すっきりとした味わいを生み出すため、軽やかな風味の食品作りに適しています。

このように、それぞれの麹菌は異なる特徴を持ち、発酵食品の種類や地域、製造方法によって使い分けられています。麹菌の種類によって、発酵食品の風味や特徴が大きく変わるため、麹菌は日本の食文化を支える上で、非常に重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 麹菌の種類 | 胞子の色 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|---|

| 黄麹菌 | 黄色、黄緑色、黄褐色 | 穏やかな香りと甘みを生み出す | 日本酒、味噌、醤油、甘酒など |

| 黒麹菌 | 黒褐色 | クエン酸を生成し雑菌の繁殖を抑える、力強い香り | 焼酎(泡盛など)、黒酢など |

| 白麹菌 | 白色 | すっきりとした味わい | 焼酎、泡盛など |

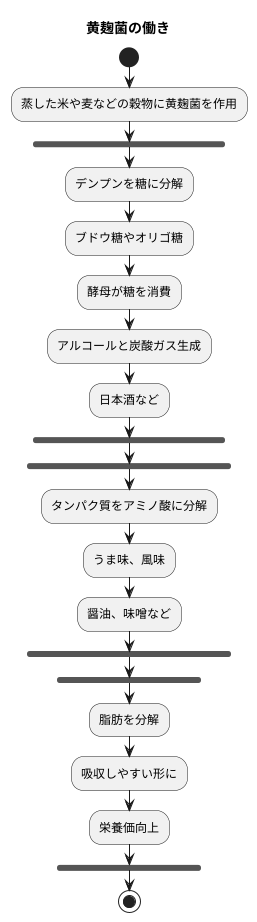

黄麹菌の働き

黄麹菌は、蒸した米や麦といった穀物でよく育つカビの一種です。この黄麹菌は、蒸した穀物の上で育つ際に、様々な種類の酵素を作り出します。これらの酵素は、穀物に含まれるデンプンを糖に変え、タンパク質をアミノ酸に分解する働きがあります。

まず、デンプンが糖に変わる過程を見てみましょう。デンプンは、ブドウ糖がたくさん繋がった複雑な構造をしています。黄麹菌の酵素は、この繋がりを切って、デンプンを単独のブドウ糖や、いくつかのブドウ糖が繋がった糖に変えます。こうしてできた糖は、お酒作りで重要な役割を果たします。例えば日本酒の製造では、酵母がこの糖を食べてアルコールと炭酸ガスを作り出します。これが、日本酒ができる仕組みです。

次にタンパク質の分解についてです。タンパク質はアミノ酸が鎖のように連なったものです。黄麹菌の酵素は、このアミノ酸の鎖をバラバラに分解します。分解されてできたアミノ酸は、発酵食品に独特の風味やうま味を与えます。例えば、醤油や味噌の深い味わいは、黄麹菌によって作り出されたアミノ酸が大きく関係しています。

さらに、黄麹菌の酵素は脂肪も分解する力を持っています。脂肪はエネルギー源として重要な栄養素ですが、そのままでは吸収されにくい場合があります。黄麹菌の酵素は脂肪を分解し、より吸収しやすい形に変えることで、発酵食品の栄養価を高めます。

このように、黄麹菌は、デンプン、タンパク質、脂肪を分解する酵素を作り出すことで、発酵食品の製造に欠かせない存在となっています。黄麹菌の働きによって、私たちは風味豊かで栄養価の高い様々な発酵食品を楽しむことができるのです。

清酒造りにおける役割

お酒造りにおいて、麹はなくてはならない存在です。中でも黄麹は日本酒造りに欠かせない、大変重要な役割を担っています。

まず、蒸したお米に黄麹菌を繁殖させたものを「米麹」といいます。米麹は、日本酒造りのカギとなる糖化工程で中心的な働きをします。蒸米のデンプンは、そのままではお酒の原料となるアルコールを作る酵母の栄養にはなりません。そこで、米麹に含まれる様々な酵素の力を借りて、デンプンを酵母が利用できる糖に変える必要があるのです。米麹の酵素がデンプンを糖に変え、その糖を酵母がアルコールに変える。この二段階の発酵工程を経て、はじめて日本酒が出来上がります。

日本酒特有の風味や香りは、黄麹菌が生み出す多様な成分によって生まれます。麹菌は、糖を作るだけでなく、様々な有機酸やアミノ酸なども作り出します。これらの成分が複雑に絡み合い、日本酒独特の奥深い味わいを形作っているのです。黄麹の種類や働きによって、日本酒の味わいは大きく変化します。軽やかな味わいのお酒も、コクのあるどっしりとしたお酒も、黄麹の働きによって生み出されるのです。

さらに、麹造りの温度や湿度、時間などを細かく調整することで、最終的に出来上がる日本酒の味わいを調整することができます。麹菌は生き物ですから、周りの環境によってその働きが変化します。温度が高すぎれば菌は弱ってしまい、低すぎればうまく育ちません。湿度も同様に、菌の生育に大きな影響を与えます。麹造りの環境を細かく管理することで、菌の働きを調整し、理想の日本酒に近づけていくのです。まさに、黄麹菌は日本酒の風味を決定づける、指揮者のような存在と言えるでしょう。経験豊富な職人たちは、長年の経験と勘に基づき、麹の状態を見極め、最高の日本酒造りに励んでいるのです。

味噌、醤油への影響

味噌と醤油は、日本の食卓には欠かせない調味料です。これらを作る上で、黄麹菌は風味や香りを生み出す重要な役割を担っています。

まず味噌作りを見てみましょう。味噌は大豆を主原料とし、米麹や麦麹などを加えて発酵させて作られます。この発酵過程で黄麹菌が活躍します。黄麹菌は、大豆に含まれるタンパク質を分解する働きがあります。タンパク質が分解されると、アミノ酸などの成分が生成されます。このアミノ酸こそが、味噌特有の風味とうま味の源となるのです。麹の種類や発酵の温度、期間などを調整することで、様々な種類の味噌が作られます。例えば、米麹を使うと甘口の味噌に、麦麹を使うと辛口の味噌になるといった具合です。

次に醤油です。醤油は大豆と小麦に米麹を加えて発酵、熟成させて作られます。味噌と同様に、ここでも黄麹菌が重要な役割を果たします。黄麹菌は、大豆と小麦のタンパク質やでんぷんを分解します。この分解によって、醤油特有の色や風味、香りが生み出されます。さらに、熟成期間中に起こる複雑な化学反応によって、醤油の味わいはさらに深みを増していきます。熟成期間の長さによって、醤油の色や風味が異なってきます。淡口醤油、濃口醤油、たまり醤油など、様々な種類の醤油があるのは、原料や麹、熟成方法の違いによるものです。

このように、黄麹菌は味噌や醤油の製造において、風味や香り、色といった様々な要素を決定づける、なくてはならない存在です。日本の伝統的な発酵食品である味噌と醤油は、黄麹菌の働きによってその特徴が大きく左右されていると言えるでしょう。

| 調味料 | 主原料 | 麹 | 黄麹菌の役割 | 種類 |

|---|---|---|---|---|

| 味噌 | 大豆 | 米麹、麦麹など | 大豆のタンパク質を分解し、アミノ酸を生成 → 風味とうま味 | 米麹:甘口味噌 麦麹:辛口味噌 など |

| 醤油 | 大豆、小麦 | 米麹 | 大豆と小麦のタンパク質やでんぷんを分解 → 色、風味、香り 熟成期間中に複雑な化学反応 → 味わいの深み |

淡口醤油、濃口醤油、たまり醤油など |

日本の食文化との関わり

日本の食卓には、古くから発酵食品が並んできました。その中には、日本酒、味噌、醤油といった、日本の食文化を代表するものが数多くあります。これらの発酵食品作りに欠かせないのが、黄麹菌です。黄麹菌は、蒸した米や大豆などの原料に生育し、酵素の働きで原料を分解し、独特の風味やうまみを生み出します。

日本酒造りにおいて、黄麹菌は主役級の働きをします。蒸した米に黄麹菌を繁殖させた麹は、日本酒の甘み、酸味、うまみのもととなる成分を作り出します。麹の質が日本酒の味を左右すると言っても過かりません。それぞれの酒蔵では、長年培ってきた技術と経験を活かし、それぞれの土地の気候風土に合った麹作りを行っています。

味噌や醤油にも、黄麹菌は欠かせません。大豆を原料とする味噌の場合、蒸した大豆に黄麹菌を繁殖させ、塩水と混ぜて熟成させます。黄麹菌の働きによって、大豆のたんぱく質や糖質が分解され、味噌独特の風味とコクが生まれます。醤油も同様に、大豆と小麦を原料に、黄麹菌と塩水で発酵、熟成させることで、あの香ばしい香りと深い味わいが生まれます。

このように、黄麹菌は日本の食文化の根底を支え、多様で豊かな食生活を育んできました。地域ごとの気候や風土、そして人々の知恵と工夫が、黄麹菌の活用方法を多様化させ、各地に独特の発酵食品を生み出してきました。例えば、九州地方の甘口醤油や、信州地方の辛口味噌などは、その土地の風土と黄麹菌の働きが組み合わさって生まれた、まさに地域の味と言えるでしょう。

これからも、黄麹菌は日本の食文化を支える重要な存在であり続けるでしょう。そして、未来へと受け継がれる日本の食文化の中で、さらに新しい可能性を拓いていくことでしょう。

| 食品 | 麹菌の役割 | 特徴 | 地域性 |

|---|---|---|---|

| 日本酒 | 蒸した米に繁殖し、甘み、酸味、うまみのもととなる成分を作り出す。 | 麹の質が味を左右する。 | 酒蔵ごとに独自の麹作り。 |

| 味噌 | 蒸した大豆に繁殖し、塩水と混ぜて熟成。大豆のたんぱく質や糖質を分解し、風味とコクを生み出す。 | 独特の風味とコク。 | 信州味噌など。 |

| 醤油 | 大豆と小麦に繁殖し、塩水で発酵・熟成。香ばしい香りと深い味わい。 | 香ばしい香りと深い味わい。 | 九州の甘口醤油など。 |

今後の展望と研究

麹菌の中でも黄色い胞子を作る黄麹菌は、古くから日本酒や味噌、醤油などの醸造に欠かせない存在として、日本の食文化を支えてきました。その働きは、米や大豆などの原料に含まれるデンプンやタンパク質を分解し、旨味や甘味、香りを生み出すことです。近年、この黄麹菌の秘めた可能性が改めて注目を集めており、食品分野のみならず、医療や環境分野など、様々な分野での研究が進められています。

黄麹菌が作り出す様々な酵素は、食品の製造だけでなく、他の分野でも活用できる可能性を秘めています。例えば、バイオ燃料の製造です。植物由来の資源から燃料を作るバイオ燃料は、環境への負担が少ないエネルギー源として期待されていますが、黄麹菌の酵素を利用することで、より効率的なバイオ燃料の生産が可能になるかもしれません。また、環境浄化への応用も期待されています。黄麹菌の中には、有害物質を分解する能力を持つ種類も存在し、汚染された土壌や水の浄化に役立つ可能性があります。

さらに、黄麹菌の健康への影響についても研究が進んでいます。黄麹菌が産生する一部の物質には、コレステロール値を下げる効果や、免疫力を高める効果など、様々な生理活性があるとされています。これらの研究がさらに進めば、将来的には、黄麹菌を利用した新たな機能性食品や医薬品の開発に繋がることも期待されます。

古くから日本の食文化を支えてきた黄麹菌は、未来の社会においても、様々な分野で活躍する可能性を秘めた微生物です。黄麹菌の持つ力を最大限に引き出すことで、持続可能な社会の実現に貢献できるかもしれません。今後の研究の進展に、大きな期待が寄せられています。

| 分野 | 黄麹菌の活用と期待される効果 |

|---|---|

| 食品 | デンプンやタンパク質を分解し、旨味、甘味、香りを生成。日本の伝統的な発酵食品(日本酒、味噌、醤油など)の製造に利用。 |

| バイオ燃料 | 酵素を利用した効率的なバイオ燃料の生産。 |

| 環境浄化 | 有害物質分解能力を持つ種類による土壌や水の浄化。 |

| 健康・医療 | コレステロール値低下、免疫力向上などの生理活性物質の産生。機能性食品や医薬品の開発。 |