B曲線:醪管理の指標

お酒を知りたい

先生、「B曲線」ってよく聞くんですけど、一体どんなものなんですか?お酒の管理に使うって聞いたんですけど、よくわからなくて…

お酒のプロ

そうだね。「B曲線」は、お酒のもとになる、もろみの状態を見るためのグラフなんだ。横軸に、もろみを仕込んでからの日数を、縦軸にBMD値という、もろみの中にどれだけ糖分が分解されたかを表す値をとってグラフを描くんだよ。

お酒を知りたい

BMD値が高ければ高いほど、糖分がたくさん分解されているってことですか?

お酒のプロ

その通り!BMD値が高くなるほど、糖分がよく分解されていることを示しているんだ。このB曲線を見ることで、もろみの発酵の状態が順調に進んでいるかを確認し、お酒造りの管理に役立てているんだよ。

B曲線とは。

お酒造りで使われる「B曲線」という言葉について説明します。B曲線は、お酒のもととなるもろみの状態を管理するために使われるグラフです。グラフの横軸には、もろみを仕込んでからの日数を、縦軸にはBMD値というもろみの状態を表す数値を記入して、曲線を描きます。

はじめに

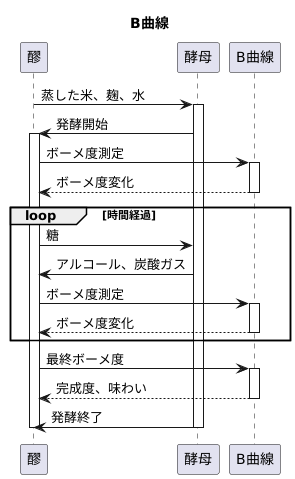

酒造りは、蒸した米と麹と水を混ぜ合わせた醪(もろみ)の管理が肝心です。醪は、いわばお酒の素となるものです。この醪を適切に管理することで、目指すお酒の風味や味わいを作り出すことができます。醪の状態を見極めるために、様々な方法が用いられますが、その中でも「B曲線」は特に重要な指標となります。

B曲線とは、醪の発酵が進むにつれて変化するボーメ度(比重)を、時間の経過とともにグラフに描いたものです。ボーメ度は、液体の濃度を示す尺度であり、醪の場合は糖の濃度を反映しています。発酵が進むと、酵母が糖を分解してアルコールと炭酸ガスを生成するため、糖の濃度は下がり、ボーメ度も下がっていきます。このボーメ度の変化を記録し、グラフ化したものがB曲線です。B曲線の形を見ることで、発酵の速度や状態を視覚的に把握することができます。

例えば、B曲線が急激に下がっている場合は、発酵が活発に進んでいることを示しています。逆に、B曲線の変化が緩やかであれば、発酵がゆっくりと進んでいる、あるいは停滞していることを意味します。また、B曲線の最終的な値は、お酒の完成度や味わいに大きく影響します。

B曲線は、酒造りの現場で、的確な判断を下すための重要な情報源となります。B曲線の形状を見ながら、温度管理や仕込みの調整など、適切な処置を行うことで、目指すお酒の品質を確保することができます。経験豊富な酒造りの職人たちは、長年の経験と勘に加え、B曲線を活用することで、高品質なお酒を安定して生産しています。B曲線は、伝統的な酒造りの技術と科学的な管理手法を結びつける、酒造りには欠かせない重要なツールと言えるでしょう。

B曲線の読み方

お酒造りの工程では、発酵の状態を正確に把握することが重要です。そのために用いられるのが「ビー曲線」と呼ばれるグラフです。このグラフは、お酒のもととなるもろみの仕込み開始からの日数を横軸に、ボーメ度という数値を縦軸にとって描かれます。

ボーメ度とは、ボーメ計という比重計を使って測る値で、もろみの中にどれくらい糖分が含まれているかを示しています。糖分が多いほどボーメ度は高くなります。もろみの中では、酵母が糖分を食べてアルコールと炭酸ガスを作り出しています。この働きによって、時間とともに糖分は減少し、アルコールが増えていきます。つまり、発酵が進むにつれてボーメ度は下がっていくのです。

ビー曲線は、このボーメ度の変化を視覚的に表したものです。ビー曲線の形や傾きをじっくり観察することで、発酵のスピードや進み具合を判断することができます。例えば、曲線の傾きが急な場合は、発酵が勢いよく進んでいることを示しています。反対に、傾きが緩やかな場合は、発酵のスピードが遅く、想定よりも時間がかかっていることを意味します。

また、ビー曲線の形が理想的な形とは違っている場合、もろみの状態に何らかの問題が発生している可能性があります。例えば、温度管理が適切でなかったり、酵母の働きが弱まっているなどの原因が考えられます。このような時は、ビー曲線から得られた情報をもとに、温度調整や栄養分の追加といった適切な対策を迅速に行う必要があります。ビー曲線を正しく読み解くことで、お酒造りの成功に大きく近づきます。

B曲線と醪管理

酒造りにおいて、もろみの状態を把握し、管理することは非常に重要です。そのために、比重計を用いて測定したもろみの密度変化をグラフ化したものをビー曲線と呼び、このビー曲線は、もろみ管理の様々な場面で活用されています。

まず、酒母造りや仕込みから数日後、ビー曲線は酵母の活性を示す重要な指標となります。ビー曲線の傾きが急であれば、酵母が活発に活動していることを示し、順調な発酵が期待できます。逆に、傾きが緩やかであったり、変化が見られない場合は、酵母の活性度が低いことを意味し、温度管理や栄養補給などの対策が必要となる場合があります。

次に、発酵の最盛期には、ビー曲線の傾きを監視することで、発酵速度を制御することができます。傾きが急すぎると、発酵が荒々しくなり、雑味のあるお酒になる可能性があります。傾きが緩やかすぎると、発酵が停滞し、目指す味わいに到達しない可能性があります。熟練の杜氏は、ビー曲線の傾きを細かく調整することで、発酵速度を緻密に制御し、理想的なお酒の味わいを目指します。これは、長年の経験と勘に基づいた技術ですが、ビー曲線は客観的なデータを提供することで、より精確な管理を可能にします。

そして、発酵の終盤には、ビー曲線の値が一定値に達することで、発酵の完了を判断することができます。発酵が完了すると、ビー曲線の値はほぼ横ばいになり、これをもって発酵終了の目安とします。ビー曲線は、発酵の開始から終了まで、もろみの状態を克明に記録し、杜氏に貴重な情報を与えてくれます。このように、ビー曲線は経験と勘に頼った従来の酒造りに、科学的な視点を導入し、より高品質で安定した酒造りを可能にする、現代の酒造りには欠かせないツールと言えるでしょう。

| 発酵段階 | ビー曲線の状態 | 酒造りへの活用 |

|---|---|---|

| 酒母造り/仕込み後数日 | 傾きが急:酵母が活発 傾きが緩やか/変化なし:酵母活性度が低い |

酵母の活性指標 (対策:温度管理、栄養補給など) |

| 発酵最盛期 | 傾きが急:発酵が荒々しい(雑味の可能性) 傾きが緩やか:発酵が停滞 |

発酵速度制御 (杜氏による緻密な管理) |

| 発酵終盤 | 値が一定:発酵完了 | 発酵完了の判断 |

B曲線の種類

お酒造りにおいて、発酵の進み具合を視覚的に表すのがB曲線です。これは、横軸に時間、縦軸にボーメ度や比重といった糖度の変化を示す値をとり、発酵期間全体での数値の変化を曲線で表したものです。この曲線の形は、お酒の種類や造り方によって大きく異なり、いわばお酒造りの設計図と言えるでしょう。

例えば、日本酒造りで広く使われている並行複発酵では、酒母の種類によって異なるB曲線が描かれます。速醸酛は、人工的に乳酸を添加することで、比較的滑らかな曲線を描きます。一方、山廃酛や生酛は、自然の乳酸菌の働きを利用するため、発酵初期の立ち上がりが緩やかで、その後急激に糖度が低下する、独特のうねりを持つ曲線を描きます。これらの曲線は、それぞれの酒母の特性を反映しており、味わいの違いにも繋がっています。

日本酒以外にも、ワインやビール、焼酎など、様々な種類のお酒造りでB曲線は活用されています。ワインでは、ブドウの品種や醸造方法によって、発酵の速度や最終的な糖度が異なり、それに応じてB曲線の形状も変化します。ビールでは、麦芽の種類や仕込み方法によって、発酵の進み方が異なり、それぞれのビールに最適なB曲線が存在します。焼酎においても、麹の種類や蒸留方法によってB曲線は変化し、製品の香味に影響を与えます。

このように、B曲線は、お酒の種類や製法によって千差万別であり、それぞれの酒造りに最適な発酵管理を行うための重要な指標となっています。熟練の杜氏や醸造家は、長年の経験と勘に基づき、B曲線を読み解き、温度管理や仕込みの調整など、的確な判断を下します。まさに、お酒造りの羅針盤として、B曲線はなくてはならない存在と言えるでしょう。

| お酒の種類 | B曲線の形状 | 要因 |

|---|---|---|

| 日本酒 (速醸酛) |

比較的滑らかな曲線 | 人工的な乳酸添加 |

| 日本酒 (山廃酛/生酛) |

初期緩やか、その後急激な低下、うねりあり | 自然乳酸菌の働き |

| ワイン | 様々 | ブドウ品種、醸造方法 |

| ビール | 様々 | 麦芽の種類、仕込み方法 |

| 焼酎 | 様々 | 麹の種類、蒸留方法 |

まとめ

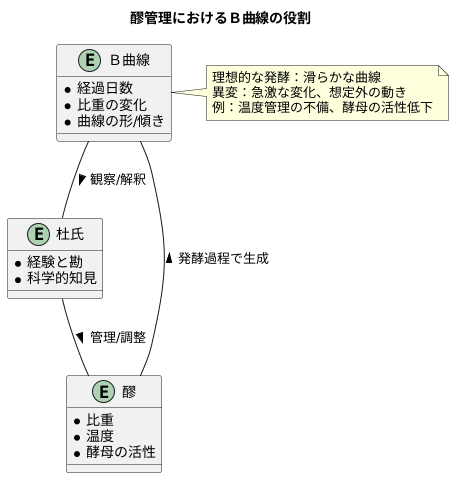

酒造りにおいて、醪(もろみ)の管理は品質を左右する非常に大切な工程です。その醪管理の中で、なくてはならない重要な指標となるのが「B曲線」です。これは、醪の発酵過程における比重の変化をグラフ化したもので、横軸に経過日数、縦軸に比重をとり、その変化を曲線で示します。この曲線の形や傾きを見ることで、発酵の進み具合や醪の状態を詳細に把握することができるのです。

B曲線は、まるで醪の健康診断表のような役割を果たします。理想的な発酵が進んでいる場合は、滑らかな曲線を描きます。もし、曲線が急激な変化を見せたり、想定外の動きをした場合は、醪の中で何か異変が起きている可能性があります。例えば、温度管理が適切でなかったり、酵母の働きが弱まっているなど、様々な要因が考えられます。杜氏は、B曲線の変化を注意深く観察することで、これらの異変を早期に察知し、適切な対応策を講じることができます。

B曲線を活用することで、杜氏は経験と勘に頼るだけでなく、より科学的な根拠に基づいた醪管理を行うことができます。これにより、醪の状態を的確に把握し、高品質なお酒を安定して造ることができるのです。これは、酒造りの伝統的な技術と現代科学の融合を示す好例と言えるでしょう。

B曲線の解釈には、長年の経験と知識に基づく熟練の技が必要です。しかし、B曲線を描く原理や、その変化が醪の状態をどのように反映しているのかを理解することで、酒造りの世界をより深く知ることができます。そして、B曲線を通して醪の状態を理解することは、お酒の味わいの複雑さや奥深さをより一層楽しむことに繋がるでしょう。B曲線は、単なるグラフではなく、杜氏の情熱と技、そして科学的な知見が凝縮された、酒造りの奥深さを物語る大切な指標なのです。