細菌酸度:清酒醸造の衛生指標

お酒を知りたい

先生、『細菌酸度』って、お酒の中にいる菌の量を測るんですよね?どうやって測るんですか?

お酒のプロ

そうだね。お酒造りに使う水や麹、酒母、醪などにいる、お酒を悪くする菌の量を調べる指標の一つだよ。特別な培地(YAS培地)に菌を育てて、菌の出す酸を中和するために必要なアルカリの量で測るんだ。

お酒を知りたい

菌の出す酸を中和するんですか?難しそうですね。基準値はあるんですか?

お酒のプロ

うん。特別な培地10mlで、中和に必要なアルカリの量が1ml以下なら、通常の状態だよ。2ml以上だと、菌による汚染が疑われるんだ。細菌酸度が高いと、お酒の味が悪くなる可能性があるから、注意が必要なんだよ。

細菌酸度とは。

お酒造りで使われる『細菌酸度』という言葉について説明します。細菌酸度は、水、麹、酒母、醪などにどれだけ酸を作る菌が入り込んでいるかを知るための指標です。これらの材料の一部を取り、YAS培地という菌を育てるための場所で育てます。育った液体を、10分の1規定水酸化ナトリウム溶液というもので、酸の量を測る作業(滴定)を行います。育った液体10ミリリットルあたり、どれだけ水酸化ナトリウム溶液を使ったか(滴定数)が細菌酸度となります。通常、醸造に使う水、麹、酒母、醪では、1ミリリットル以下ですが、2ミリリットル以上だと、酸を作る菌による汚染が考えられます。

はじめに

日本酒は、米と水、麹、酵母といった自然の贈り物から生まれる醸造酒です。その芳醇な香りと味わいは、酒造りの繊細な技術と丹念な管理によって生み出されます。清酒製造において、雑菌の混入は品質低下の大きな要因となるため、徹底した衛生管理が欠かせません。酒蔵では、様々な方法で衛生状態を監視していますが、その重要な指標の一つが「細菌酸度」です。

細菌酸度は、酒母や醪といった仕込み中の液体に含まれる細菌の量を間接的に測る指標です。細菌が増殖すると、糖やアミノ酸などの栄養分を分解し、有機酸を生成します。この有機酸の量が増えることで、液体の酸度が上昇します。つまり、細菌酸度が高いほど、仕込み液中に多くの細菌が存在する可能性が高いと考えられます。ただし、細菌酸度はあくまで間接的な指標であり、乳酸菌のように有用な細菌も酸を生成するため、細菌酸度が高いからといって必ずしも悪い酒になるとは限りません。

細菌酸度の測定は、水酸化ナトリウム溶液を用いて行います。具体的には、一定量の仕込み液を中和するために必要な水酸化ナトリウム溶液の量を測定し、その値から細菌酸度を算出します。酒造りの現場では、この細菌酸度を定期的に測定することで、衛生状態を把握し、必要に応じて対策を講じることで、高品質な日本酒の製造を維持しています。細菌酸度の管理は、酒の品質を左右する重要な要素であり、杜氏の経験と勘、そして最新の科学的知見に基づいて、日々細心の注意が払われています。麹や酵母といった微生物の働きを巧みに利用しながら、雑菌の繁殖を抑える、繊細な技術の積み重ねが、芳醇な日本酒を生み出すのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 日本酒の原料 | 米、水、麹、酵母 |

| 品質低下の要因 | 雑菌の混入 |

| 衛生状態の指標 | 細菌酸度 |

| 細菌酸度とは | 酒母や醪中の細菌量を間接的に測る指標。細菌が増殖すると生成される有機酸の量で酸度が上昇する。 |

| 細菌酸度の測定方法 | 仕込み液の中和に必要な水酸化ナトリウム溶液の量を測定し算出 |

| 細菌酸度の管理の目的 | 衛生状態の把握と対策 |

| 高品質な日本酒製造のための重要要素 | 細菌酸度の管理、杜氏の経験と勘、最新の科学的知見 |

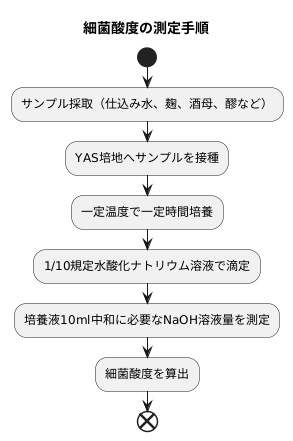

細菌酸度の測定方法

酒造りにおいて、雑菌汚染の度合いを示す指標である細菌酸度は、どのように測るのでしょうか。その具体的な手順を詳しく見ていきましょう。

まず、検査したい対象からサンプルを採取します。これは、仕込み水、麹、酒母、醪など、どの段階でも可能です。採取したサンプルは、雑菌を増殖させるための特別な培地に移します。この培地は、YAS培地と呼ばれ、雑菌の生育に必要な栄養が豊富に含まれています。 サンプルをこの培地に移した後、一定の温度で一定時間培養します。

YAS培地で雑菌が育つと、培地の中に酸が作られ、酸性度が高くなります。この酸性の度合いを測ることで、元のサンプルにどれくらいの雑菌がいたのかを推定できます。 そこで、培養後の培地に、アルカリ性の溶液である10分の1規定水酸化ナトリウム溶液を少しずつ加えていきます。これを滴定といい、培地を中和するのに必要な水酸化ナトリウム溶液の量を正確に測定します。

具体的には、培養液10ミリリットルを中和するのに必要な水酸化ナトリウム溶液の量を「細菌酸度」として表します。つまり、必要な水酸化ナトリウム溶液の量が多ければ多いほど、培地の中の雑菌が多く増殖したことを意味し、これは元のサンプルに多くの雑菌がいたことを示唆しています。 細菌酸度が高い場合は、雑菌汚染が進んでいる可能性が高いため、速やかに対策を講じる必要があります。

このように、細菌酸度の測定は、酒造りにおける衛生管理にとって非常に重要な役割を果たしています。雑菌の繁殖を抑え、高品質な酒を造るために、細菌酸度の測定と適切な対策は欠かせません。

細菌酸度の基準値

酒造りにおいて、雑菌の繁殖は品質に大きな影響を与えます。その雑菌の繁殖度合いを測る指標の一つが細菌酸度です。細菌酸度は、水酸化ナトリウム溶液を用いて、試料中の酸を中和するのに必要な量で表されます。この値が大きいほど、試料中に酸が多く含まれていることを示し、雑菌の繁殖が疑われます。

日本酒の製造工程では、仕込み水、麹、酒母、醪など、様々な材料や中間生成物が用いられます。これらの細菌酸度の基準値は、通常1ml以下です。これは、良質な日本酒を造る上で、雑菌の混入を最小限に抑える必要があるためです。もし、これらの工程で細菌酸度が2ml以上を示す場合は、乳酸菌や酢酸菌などの生酸菌による汚染が疑われます。

これらの生酸菌は、糖を分解して乳酸や酢酸などの酸を生成します。これらの酸は、日本酒の香味に悪影響を及ぼし、酸味や異臭の原因となります。また、雑菌の繁殖は、日本酒の濁りや変色を引き起こすこともあります。結果として、細菌酸度が高いことは、日本酒の品質低下に直結する可能性があります。

そのため、酒造りの現場では、細菌酸度を常に監視し、基準値を超えないように徹底した衛生管理が求められます。具体的には、原料や設備の洗浄、殺菌を徹底するほか、製造工程における温度管理や空気中の雑菌対策など、様々な取り組みが行われています。これらの厳格な衛生管理によって、雑菌の繁殖を抑え、高品質な日本酒の製造が可能となります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 細菌酸度 | 雑菌繁殖度合いの指標。水酸化ナトリウム溶液で酸を中和するのに必要な量で表す。値が大きいほど酸が多く、雑菌繁殖が疑われる。 |

| 日本酒製造工程における基準値 | 通常1ml以下。2ml以上は乳酸菌や酢酸菌などの生酸菌による汚染が疑われる。 |

| 生酸菌の影響 | 糖を分解し、乳酸や酢酸などの酸を生成。日本酒の香味に悪影響(酸味、異臭、濁り、変色など)を与え、品質低下につながる。 |

| 衛生管理 | 細菌酸度を監視し、基準値を超えないよう原料・設備の洗浄・殺菌、温度管理、空気中の雑菌対策などを実施。 |

細菌酸度の重要性

お酒造りにおいて、雑菌の繁殖を抑えることは、お酒の味わいを守り、安全性を確保するためにとても大切です。そのために、お酒造りの現場では「細菌酸度」という指標を、衛生管理の重要な尺度として用いています。

細菌酸度は、お酒に含まれる有機酸の量を測ることで、雑菌の増え具合を推定するものです。お酒造りの過程では、様々な種類の細菌が入り込む可能性があります。これらの細菌が増殖すると、お酒の風味を損なったり、人体に有害な物質を生成したりする恐れがあります。細菌酸度をこまめにチェックすることで、雑菌の繁殖を早期に発見し、適切な対策を講じることができます。もし、細菌酸度が基準値を超えた場合は、原因を究明し、製造工程の改善や設備の洗浄・消毒など、迅速な対応が必要です。

細菌酸度の管理は、お酒の品質低下を防ぐだけでなく、安定供給にも繋がります。雑菌汚染によるお酒の廃棄は、製造コストの増加や供給量の減少を招きます。細菌酸度を適切に管理することで、このような損失を最小限に抑え、消費者に常に高品質なお酒を届けることができます。

消費者の皆様に、安心しておいしいお酒を楽しんでいただくためには、細菌酸度を指標とした衛生管理は欠かせません。お酒造りの現場では、細菌酸度だけでなく、様々な衛生管理基準を設け、徹底した管理体制を構築することで、高品質で安全なお酒造りに取り組んでいます。蔵人たちは、長年培ってきた経験と技術に加え、最新の科学的知見に基づいた衛生管理手法を導入し、日々努力を重ねています。その結果、消費者の信頼を得て、高品質なお酒を提供し続けているのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 細菌酸度の目的 | お酒の味わいを守り、安全性を確保するため |

| 細菌酸度の定義 | お酒に含まれる有機酸の量を測ることで、雑菌の増え具合を推定する指標 |

| 雑菌繁殖のリスク | お酒の風味を損なう、人体に有害な物質を生成する |

| 細菌酸度チェックのメリット | 雑菌の繁殖を早期に発見し、適切な対策を講じることができる。品質低下防止、安定供給 |

| 細菌酸度基準値超え時の対応 | 原因究明、製造工程の改善、設備の洗浄・消毒 |

| 細菌酸度管理の効果 | 製造コストの抑制、供給量の安定化、高品質なお酒の提供 |

| お酒造りにおける衛生管理 | 様々な衛生管理基準を設け、徹底した管理体制を構築。経験と技術に加え、最新の科学的知見に基づいた衛生管理手法を導入。 |

酒造りにおける衛生管理

お酒造りは、繊細な味わいを醸し出すと同時に、安全安心な製品を提供することが求められます。そのため、製造工程全体にわたって徹底した衛生管理が欠かせません。お酒造りにおける衛生管理は、原料処理から製品の出荷に至るまで、あらゆる段階で細菌やその他の微生物の繁殖を抑えるための重要な取り組みです。

まず、原料となる米や水は、お酒の品質を左右する重要な要素です。そのため、原料の受け入れ段階から異物や有害な微生物の混入を防ぐため、厳格なチェックが行われます。米は丁寧に洗い、必要に応じて水はろ過や加熱処理を行い、雑菌の繁殖を抑えます。また、麹や酵母などの微生物は、お酒の風味や香りを生み出す重要な役割を担いますが、同時に適切な管理が必要です。これらの微生物は、温度や湿度などの環境変化に敏感なため、生育に最適な条件を維持し、雑菌の混入を防ぐための対策が講じられます。

製造工程においても、衛生管理は徹底されています。仕込み、発酵、ろ過などの各工程で使用される設備は、定期的に清掃・洗浄・消毒を行い、常に清潔な状態を保ちます。配管やタンク内部なども念入りに洗浄し、微生物の温床となる汚れや残留物を除去します。また、製造工程で使用する器具や容器も、使用前後に適切な洗浄と消毒を行い、交差汚染を防ぎます。さらに、作業場全体の環境にも配慮し、温度や湿度、換気などを適切に管理することで、微生物の繁殖を抑制します。従業員には衛生教育を徹底し、手洗い、消毒、清潔な作業着の着用などを励行することで、製品の安全性を確保します。

これらの衛生管理に加えて、細菌酸度の測定は、発酵過程における細菌汚染の有無を判断する上で重要な指標となります。細菌酸度の測定は、他の衛生管理手法と併用することで、より効果的な衛生管理体制を構築することができます。このように、お酒造りにおいては、様々な衛生管理手法を組み合わせることで、高品質で安全な製品を安定的に供給できるよう努めています。

| 工程 | 衛生管理 |

|---|---|

| 原料処理 |

|

| 製造工程(仕込み、発酵、ろ過など) |

|

| その他 |

|

まとめ

日本酒造りは、古くから伝わる技と最新の科学技術が組み合わさった、非常に繊細な作業です。その品質を守るためには、様々な指標を用いて徹底した衛生管理を行う必要があります。その指標の一つに「細菌酸度」というものがあります。これは、日本酒の中にどれだけ雑菌がいるかを示す重要な値です。

細菌酸度は、日本酒の中にいる雑菌が出す酸の量で測ります。この酸の量が多ければ多いほど、雑菌が多く繁殖していることを意味し、日本酒の品質に問題が生じる可能性が高くなります。具体的には、「YAS培地」と呼ばれる特別な液体の中で雑菌を育て、その後、酸の量を測る「滴定」という方法で細菌酸度を調べます。この培地は、雑菌が繁殖しやすいように栄養が豊富に含まれており、雑菌の生育状態を正確に把握するために用いられます。

酒蔵では、この細菌酸度を常に基準値以下に保つよう、細心の注意を払っています。もし基準値を超えてしまうと、日本酒の風味や香りが損なわれるだけでなく、健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、酒造りの各工程において、雑菌の混入を防ぐための様々な対策が講じられています。例えば、原料となる米や水は徹底的に洗浄され、製造設備も常に清潔に保たれています。また、製造過程における温度や湿度も厳密に管理することで、雑菌の繁殖を抑えています。

このように、日本酒の品質を維持するためには、細菌酸度をはじめとする様々な指標を管理し、高い衛生状態を保つことが非常に重要です。そして、消費者に安全でおいしい日本酒を届けるために、これからも技術の進歩と品質の向上に向けたたゆまぬ努力が続けられていくことでしょう。伝統を守りつつ、新しい技術を取り入れることで、日本酒造りはさらなる発展を遂げていくはずです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 細菌酸度とは | 日本酒の中にどれだけ雑菌がいるかを示す指標。雑菌が出す酸の量で測る。 |

| 測定方法 | YAS培地(雑菌が繁殖しやすい栄養豊富な液体)で雑菌を育て、滴定で酸の量を測る。 |

| 基準値 | 酒蔵では常に基準値以下に保つよう管理。基準値を超えると風味や香りの劣化、健康への悪影響の可能性あり。 |

| 衛生管理 | 米や水の洗浄、製造設備の清掃、温度・湿度の管理など、雑菌混入を防ぐ対策を実施。 |

| 目的 | 消費者に安全でおいしい日本酒を提供するため。 |