泡のない酒:坊主とは?

お酒を知りたい

先生、『坊主』ってどういう意味ですか?お酒の作り方で出てきました。

お酒のプロ

お酒造りの過程で、泡が消えて醪の表面に何も浮かんでいない状態を『坊主』といいます。泡の状態の変化でお酒の出来具合を見る目安の一つなんですよ。

お酒を知りたい

何も浮かんでいない状態…ですか。他に泡の状態を表す言葉もあるんですか?

お酒のプロ

ええ、筋泡、水泡、岩泡、高泡、落泡、玉泡など、泡の状態によって呼び名が変わるんです。お酒造りは、こうした泡の変化を見るのも大切な作業なんですよ。

坊主とは。

お酒造りでは、泡のない酵母でない普通の酵母を使うと、糖化と発酵の段階で泡の様子が変化します。仕込みから2~3日後には、もろみの表面に筋状の泡が現れ、これを筋泡と言います。それから1~2日経つと、白くて軽い泡が全体に広がり、これを水泡と言います。水泡の後は、泡が次第に高くなって岩のような形になり、これを岩泡と言います。岩泡よりさらに泡が高くなった状態を高泡と言い、高泡が次第に低くなる時期を落泡と言います。泡が落ち着くとシャボン玉のような泡が残り、これを玉泡と言います。玉泡が消えてもろみの表面が見えた状態を地と言い、地の状態によって呼び名が変わります。もろみの表面に何も浮かんでいないときは坊主、薄い皮のようなものが浮かんでいるときはちりめん泡、または薄皮、米粒が厚く浮かんでいるときは厚蓋、または飯蓋などと言います。

酒造りの泡の変化

酒造りは、目に見えない微生物の働きによって成り立つ、繊細な技の連続です。その中で、発酵中の醪の表面に浮かぶ泡は、まるで生き物のように刻々と変化し、蔵人にとって貴重な情報源となります。

酒造りが始まって数日後、醪の表面には、筋状の泡が浮かび上がります。これは筋泡と呼ばれ、酵母が活発に活動を始め、炭酸ガスを発生し始めたことを示しています。まるで静かな水面にさざ波が立つように、白い筋が醪の表面を覆っていく様子は、発酵の始まりを告げる合図です。

やがて筋泡は、より白く、軽い水泡へと変化していきます。この水泡は、酵母の活動がさらに活発になり、盛んに炭酸ガスを発生させている証拠です。醪全体が白い泡で覆われ、まるで沸騰しているかのように見えることもあります。泡は軽やかに浮き沈みし、醪の中に小さな渦を作ることもあります。

さらに日が経つと、泡は岩のような形に変化し、岩泡と呼ばれます。泡の一つ一つが大きくなり、粘り気を帯びてくるのが特徴です。醪の表面は、まるで白い岩が積み重なったように見えます。この頃になると、炭酸ガスの発生はピークを過ぎ、徐々に落ち着き始めるため、泡の動きも穏やかになります。

そして最終的には、高く盛り上がった高泡へと成長します。高泡は、発酵が最終段階に入ったことを示すサインです。泡は重く、粘り気が強く、醪の表面に高く盛り上がります。まるで雪山のように白く輝く高泡は、発酵の終わりを静かに告げます。

このように、泡の形状や色の変化は、発酵の状態を如実に表しています。蔵人たちは、長年の経験と勘に基づき、この泡の変化を見極め、最適なタイミングで次の工程へと進みます。醪の表面に現れる泡の盛衰は、まさに自然の呼吸であり、日本酒造りの奥深さを物語っています。

| 泡の状態 | 時期 | 酵母の活動 | 炭酸ガス | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 筋泡 | 発酵開始直後 | 活発化開始 | 発生開始 | 筋状の泡、さざ波のよう |

| 水泡 | 発酵中期 | 非常に活発 | 盛んに発生 | 白く軽い、沸騰しているよう |

| 岩泡 | 発酵後期 | ピークを過ぎ、落ち着き始める | ピークを過ぎる | 大きく粘り気のある泡、岩のよう |

| 高泡 | 発酵最終段階 | 活動低下 | 発生減少 | 重く粘り気が強い、高く盛り上がる、雪山のよう |

坊主という状態

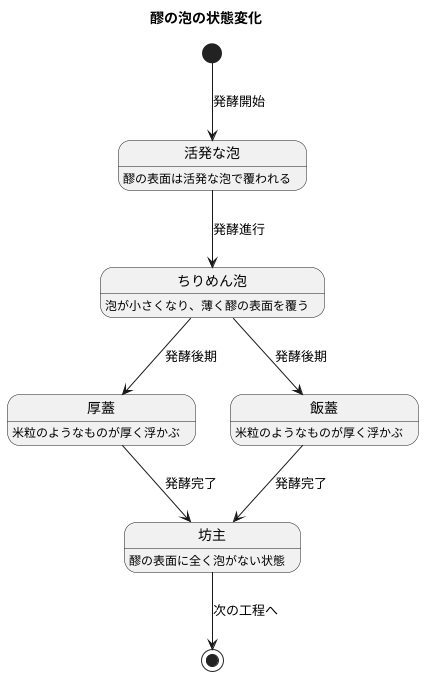

お酒造りにおいて、発酵過程で現れる泡の状態は、職人が醪の状態を判断する重要な手がかりとなります。泡は、酵母が糖を分解し、二酸化炭素を発生させることで生まれます。盛んに発酵が進んでいる時は、醪の表面は活発な泡で覆われますが、発酵が進むにつれて泡の状態は変化し、最終的には「地」と呼ばれる状態に至ります。この「地」には様々な種類があり、その中でも醪の表面に全く泡がない状態を「坊主」と呼びます。

坊主は、まるで修行僧が剃髪した頭のように、醪の表面が滑らかで何もない状態です。静かで落ち着いた印象を与え、発酵がほぼ完了したことを示しています。活発に泡立つ状態から、徐々に泡が小さくなり、薄く醪の表面を覆う「ちりめん泡」を経て、やがて米粒のようなものが厚く浮かぶ「厚蓋」や「飯蓋」といった状態になります。そして、最終的にそれらの泡も消え、坊主に至るのです。

他の状態と比較すると、坊主は一見変化がないように見えますが、お酒造りの最終段階における重要なサインです。坊主の状態を確認することで、職人は発酵の進み具合を正確に把握し、次の工程へと進めることができます。その静寂さの中には、長期間にわたる発酵という営みの終わりと、新たな段階への始まりが秘められています。まさに「坊主」という表現は、その静寂さと清らかさを的確に捉え、お酒造りの奥深さを象徴する言葉と言えるでしょう。

坊主になる理由

酒造りにおいて、醪の表面が泡立たず平らになる現象、いわゆる「坊主」になるのには、様々な要因が絡み合っています。最も大きな理由は、発酵の終わりに伴う酵母の活動低下です。お酒は、米に含まれる糖分を酵母が分解することで生まれます。この過程で酵母は二酸化炭素を発生させ、その気泡が醪の表面に浮かび上がり、白い泡の層を作ります。まるで白い頭巾を被ったお坊さんのように見えることから「坊主」と呼ばれることもあります。

発酵の初期段階では、糖分が豊富に存在するため、酵母は活発に活動し、たくさんの二酸化炭素を発生させます。そのため、醪の表面は盛んに泡立ちます。しかし、発酵が進むにつれて、酵母が消費する糖分は徐々に減少し、ついには底をつきます。すると、酵母の活動は衰え、二酸化炭素の発生も少なくなるため、泡は消え、醪の表面は静かに落ち着き、平らな「坊主」の状態になります。まるで静かに座禅を組むお坊さんのようです。

ただし、坊主になるかどうかは、発酵の終わりだけが理由ではありません。酵母の種類も大きく影響します。例えば、泡立ちの強い酵母もあれば、比較的穏やかな酵母もあります。また、酒の仕込み方や、発酵中の温度管理も重要な要素です。仕込み水の量や温度、発酵期間の長さなど、様々な条件が「坊主」の出来上がりを左右します。

このように、「坊主」の状態は、酵母の活動、糖分の消費、そして様々な酒造りの技術が複雑に関係し合って生まれる現象なのです。長年の経験と技術を持つ杜氏は、醪の状態を注意深く観察し、微妙な変化を読み取りながら、美味しいお酒を造り出しています。まさに、醪の表面は、酒造りの奥深さを物語る鏡と言えるでしょう。

| 要因 | 詳細 | 醪の状態 |

|---|---|---|

| 酵母の活動 | 活発(発酵初期) | 泡立ちが盛ん |

| 低下(発酵後期) | 泡が消え、平らになる(坊主) | |

| 糖分 | 豊富→減少→枯渇 | 泡立ち→泡立ち減少→坊主 |

| 酵母の種類 | 泡立ちの強い酵母、穏やかな酵母 | 坊主の状態に影響 |

| 酒の仕込み方 | 仕込み水の量、温度、発酵期間など | 坊主の状態に影響 |

| 温度管理 | 発酵中の温度 | 坊主の状態に影響 |

坊主と酒質の関係

お酒造りにおいて、お酒の表面に浮かぶ白い泡、いわゆる「坊主」は、発酵の状態を知るための大切な手がかりの一つです。しかし、坊主の状態だけでお酒の良し悪しを判断することはできません。お酒の味わいを決める要素は実に様々であり、坊主はその一つに過ぎないからです。

お酒造りに欠かせない酵母には、様々な種類があります。それぞれの酵母は、異なる個性を持っています。華やかな香りを生み出す酵母もあれば、力強い味わいを生み出す酵母もあります。同じお米を使っていても、酵母の種類が違えば、出来上がるお酒の風味も大きく変わってきます。

もちろん、お米の質も大切です。お酒造りに適したお米は、粒が大きく、中心部に白い部分、「心白」があるものです。心白はデンプンが豊富に含まれており、酵母の栄養源となります。良質なお米を使うことで、雑味のない、きれいな味わいの仕上がりとなります。

さらに、お酒造りの工程における温度管理も重要です。酵母は生き物なので、温度によって活動が変わります。適切な温度で管理することで、酵母の力を最大限に引き出し、望み通りの風味を引き出すことができます。低温でじっくりと発酵させれば、すっきりとした淡麗な味わいに、高温で発酵させれば、濃厚でコクのある味わいに仕上がります。

経験豊かなお酒造りの職人は、坊主の状態だけでなく、お酒の色合いや香り、とろみ具合など、五感を駆使してお酒の状態を見極めます。そして、その日の気温や湿度なども考慮しながら、最適な方法で管理を行います。このように、お酒造りは、長年の経験と技術、そして繊細な感覚が求められる職人技と言えるでしょう。

| 要素 | 詳細 | お酒への影響 |

|---|---|---|

| 坊主 | 発酵の状態を示す泡 | 良し悪しを判断する要素の一つ |

| 酵母 | 様々な種類があり、それぞれ異なる個性を持つ | 香りの華やかさ、味わいの力強さなど風味に影響 |

| 米 | 粒が大きく、心白があるものが適している | 雑味の有無、味わいのきれいさ |

| 温度管理 | 酵母の活動に影響 | 低温:すっきり淡麗、高温:濃厚でコクのある味わい |

| 職人技 | 坊主、色合い、香り、とろみ、気温、湿度など五感を駆使した管理 | お酒の品質全体 |

酒造りの奥深さ

お酒造りは、一見単純な工程の中に、驚くほどの複雑さと奥深さを秘めています。特に、お酒の表面に浮かぶ泡立ち、いわゆる「泡」は、職人の経験と技術が問われる大切な工程です。泡の立ち具合、その細かさ、消え方など、一見些細な変化の一つ一つが、お酒の出来栄えを左右する重要な情報を含んでいるのです。

泡は、お酒が生まれる過程で、酵母が活発に活動している証です。酵母は、蒸した米や麹などの原料に含まれる糖分を分解し、アルコールと炭酸ガスを生み出します。この炭酸ガスが泡となって表面に浮かび上がるのです。泡の勢いが強いほど、酵母の活動は活発であり、発酵が順調に進んでいることを示しています。反対に、泡立ちが弱かったり、すぐに消えてしまう場合は、酵母の活動が弱まっている可能性があり、職人は原因を探り、適切な対策を講じる必要があります。

泡の状態を読み解くには、長年の経験と勘が不可欠です。泡の大きさ、色、粘り気、香りなど、様々な要素を総合的に判断し、発酵の状態を正確に見極めるのです。職人は、まるで生き物と対話するように、泡の変化に耳を傾け、その声に耳を澄ませ、お酒の状態を把握します。そして、温度や湿度、原料の配合などを微調整することで、発酵を最適な状態に導いていきます。

現代の酒造りでは、伝統的な技術に加え、科学的な知識も活用されています。例えば、酵母の働きを分析する技術や、発酵の状態を数値化する技術などを取り入れることで、より精密な酒造りが可能となっています。しかし、どんなに科学技術が進歩しても、職人の経験と勘、そしてお酒造りへの情熱は、決して欠かすことができません。

お酒造りは、まさに日本の食文化を代表する芸術と言えるでしょう。伝統を守りながらも、常に新しい技術や発想を取り入れ、より美味しいお酒を生み出すために、職人たちは日々努力を続けています。そして、その奥深さは、これからも多くの人々を魅了し続けていくことでしょう。

| 泡の状態 | 意味 | 職人の対応 |

|---|---|---|

| 勢いのある泡 | 酵母が活発。発酵が順調。 | 現状維持 |

| 泡立ちが弱い、すぐに消える | 酵母の活動が弱い。発酵に問題あり。 | 原因究明と対策(温度、湿度、原料配合調整など) |

| 大きさ、色、粘り気、香り | 発酵の状態を示す指標 | 総合的に判断 |

その他

- 泡は酵母が糖分を分解してアルコールと炭酸ガスを生み出す過程で発生

- 泡の状態の読み解きには経験と勘が必要

- 現代では科学技術も活用されている