酒造りの効率:酒化率とは?

お酒を知りたい

先生、『酒化率』って、よくわからないんですけど、簡単に説明してもらえますか?

お酒のプロ

そうですね。簡単に言うと、『酒化率』とは、お米からどれだけの量のお酒ができるかを示す割合のことです。たとえば、10kgのお米から12リットルのお酒ができたら、酒化率は120%になります。

お酒を知りたい

なるほど。でも、お米の量に対して、お酒の量で計算するのは少し変じゃないですか?

お酒のプロ

確かにそうですね。実際には、お酒に含まれるアルコールの量やエキスの量などをもとに、より正確な酒化率を計算します。肉垂れ歩合やアルコール収得歩合といったものを使うことで、お酒の製造過程における効率や品質を評価できるのです。

酒化率とは。

お米からお酒を作る時に、どれくらいお酒ができるかを示す『酒化率』について説明します。酒化率は、使った白米の量に対して、できたお酒の量の割合です。この割合を詳しく見るために、いくつか方法があります。例えば、絞ったお酒の量と、絞る前のお米と麹を混ぜたものの量の割合を見る『肉垂れ歩合』、白米1000キログラムからどれだけの純アルコールが取れるかを見る『白米1000キログラム当たり純アルコール数量』、使ったお米に対してどれだけのアルコールが取れたかを見る『アルコール収得歩合』、お酒にもともと含まれているエキス分がどれくらい取れたかを見る『原エキス収得率』などがあります。

酒化率の概要

酒化率とは、お酒造りで使ったお米の量に対して、どれだけの量のお酒ができたかを示す割合のことです。分かりやすく言えば、使ったお米の量を基準として、そこからどれだけの量のお酒が造られたのかを表す数値です。この数値が高いほど、材料のお米を無駄なく使い、効率的にお酒を造ることができたと言えるでしょう。いわば、お酒造りの効率の良さを示す大切な目安の一つです。

この酒化率は、お酒の種類によって異なりますが、一般的に清酒では35%から45%程度と言われています。例えば、100キロのお米を使って40キロのお酒ができたとすると、そのお酒の酒化率は40%になります。もし、同じ100キロのお米から45キロのお酒ができたとしたら、酒化率は45%となり、より効率的に製造できたと言えるわけです。

この酒化率は、お酒造りの様々な段階に影響されます。まず、材料となるお米の質や種類によって大きく変わります。質の良いお米は、お酒造りに適した成分を多く含んでいるため、高い酒化率を得やすいです。また、お米の種類によっても、お酒になりやすいものとなりにくいものがあります。次に、麹(こうじ)の出来具合も重要です。麹は、お米のでんぷんを糖に変える役割を担っており、麹の質が良いほど、糖化が順調に進み、結果として高い酒化率につながります。さらに、発酵の管理状況も大切です。発酵の温度や時間などを適切に管理することで、より効率的にお酒を造ることができます。

このように、酒化率は、お米の質、麹の出来、発酵の管理など、様々な要素が複雑に絡み合って決まる数値です。そのため、お酒蔵では、常にこの酒化率を高く保つための工夫と努力が重ねられています。同じ材料のお米を使っても、お酒蔵によってこの数値に差が出ることがあります。これは、それぞれの蔵元が持つ技術や経験の違いを表していると言えるでしょう。酒化率は、それぞれの蔵元の技術力の高さを知るための一つの目安にもなっているのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 酒化率の定義 | 使ったお米の量に対して、どれだけの量のお酒ができたかを示す割合。お酒造りの効率の良さを示す目安。 |

| 一般的な清酒の酒化率 | 35%〜45%程度 |

| 酒化率の計算例 | 100kgの米から40kgの酒 → 酒化率40% 100kgの米から45kgの酒 → 酒化率45% |

| 酒化率に影響する要素 |

|

| 酒化率と蔵元の技術 | 酒化率は蔵元の技術や経験の違いを表す一つの目安。 |

酒化率の算出方法

お酒造りの効率やお酒の良し悪しを数値で表す方法の一つに、酒化率というものがあります。酒化率といっても様々な計算方法があり、それぞれ異なる視点からお酒造りの様子を捉えています。いくつか代表的な計算方法をご紹介しましょう。

まず、垂れ歩合と呼ばれるものがあります。これは、仕込みに使ったお米の重さと、出来上がったお酒の重さを比較して、割合で表したものです。お米の重さを基準として、どれだけの量のお酒が得られたかが分かります。

次に、白米千キログラム当たり純アルコール量というものがあります。これはその名前の通り、千キログラムのお米からどれだけの純粋なアルコールが作られたかを示す数値です。この値が大きいほど、お米から効率よくアルコールが生成されたと言えます。

また、アルコール収得歩合という計算方法もあります。お米に含まれるでんぷんは、お酒造りの過程で糖に変化し、最終的にアルコールになります。このアルコール収得歩合は、お米のでんぷんからどれだけのアルコールが作られたかを割合で表したものです。この値が高いほど、でんぷんが効率よくアルコールに変換されたことを示します。

さらに、原エキス収得率という指標もあります。お米には、でんぷんの他に、うまみのもととなるエキスが含まれています。原エキス収得率は、お米に含まれるエキスがどれだけの割合で出来上がったお酒に移ったかを示すものです。この値が高いほど、お米のうまみが効率よくお酒に溶け込んだと言えます。

このように、酒化率には様々な計算方法があり、それぞれ異なる情報を提供してくれます。これらの指標を組み合わせて見ることで、お酒造りの効率やお酒の品質をより深く理解することができます。どの指標を重視するかは、お酒の種類や目指す味によって異なります。それぞれの数値が持つ意味を理解し、適切に活用することが大切です。

| 酒化率の種類 | 説明 |

|---|---|

| 垂れ歩合 | 仕込みに使ったお米の重さと、出来上がったお酒の重さを比較した割合。お米の重さを基準として、どれだけの量のお酒が得られたかが分かる。 |

| 白米千キログラム当たり純アルコール量 | 千キログラムのお米からどれだけの純粋なアルコールが作られたかを示す数値。この値が大きいほど、お米から効率よくアルコールが生成されたと言える。 |

| アルコール収得歩合 | お米のでんぷんからどれだけのアルコールが作られたかを割合で表したもの。この値が高いほど、でんぷんが効率よくアルコールに変換されたことを示す。 |

| 原エキス収得率 | お米に含まれるエキスがどれだけの割合で出来上がったお酒に移ったかを示すもの。この値が高いほど、お米のうまみが効率よくお酒に溶け込んだと言える。 |

高い酒化率を実現するための工夫

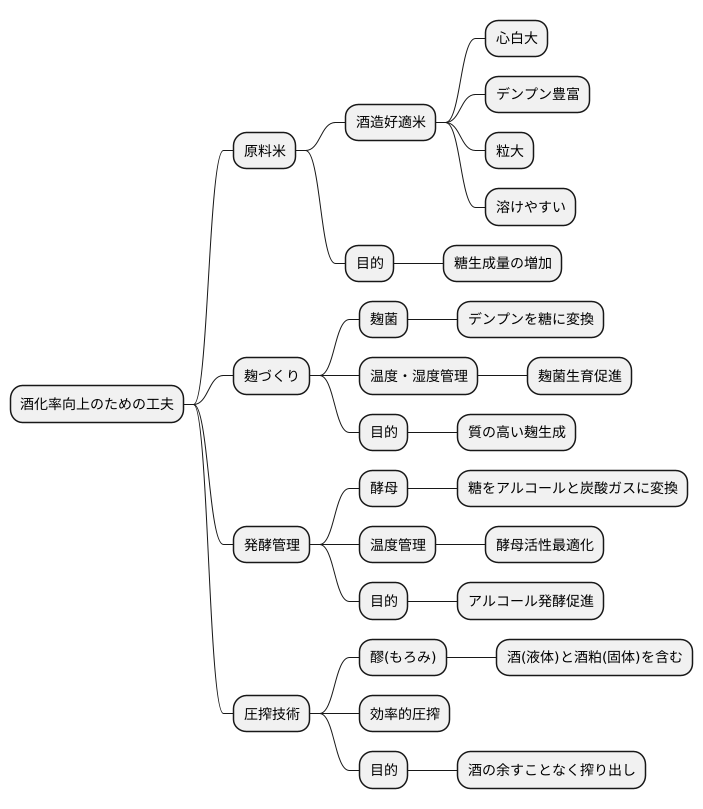

酒蔵では、一粒の米からどれだけの酒を生み出せるか、つまり酒化率を高めることが大きな目標となっています。その実現のため、様々な知恵と工夫が凝らされています。まず、原料となる米選びは非常に重要です。酒造好適米と呼ばれる、心白が大きくデンプン質を豊富に含む米が選ばれます。粒が大きく、溶けやすい性質を持つ米は、より多くの糖を生み出すため、酒化率向上に繋がります。次に、米のデンプンを糖に変える麹づくりも重要です。麹は酒の命とも言われ、その出来が酒の質を左右します。麹菌が米のデンプンを効率よく糖に変えるよう、温度や湿度を細かく調整し、麹菌の生育を促します。麹の質が高ければ、後の発酵工程で酵母が活発に働き、より多くのアルコールが生成されます。そして、発酵管理も大切です。酵母は糖を分解してアルコールと炭酸ガスを生み出します。この過程で、温度管理を適切に行うことで、酵母の働きを最適化し、無駄なくアルコール発酵を進めます。さらに、醪(もろみ)を圧搾して酒を搾り出す技術も酒化率に影響します。醪には、液体部分の「酒」と、固体部分の「酒粕」が含まれています。効率的な圧搾技術を用いることで、醪に含まれる酒を余すことなく搾り出し、高い酒化率を実現します。このように、酒造りは米選びから始まり、麹づくり、発酵、圧搾に至るまで、各工程での丁寧な作業と技術の積み重ねによって、高い酒化率を目指しています。それぞれの工程で、蔵人が長年の経験と勘を頼りに、最適な方法を追求することで、美味しい酒が生まれます。

酒化率と酒質の関係

酒のできる具合、言い換えれば酒化率は、お酒の味わいに大きく影響します。お酒のもととなる蒸した米に麹や水、酵母を加えて発酵させますが、この時、米の中のデンプンが糖に、そして糖がアルコールに変化していきます。この変化の進み具合が酒化率です。

酒化率が高い、つまりデンプンからアルコールへの変化が良く進んでいるお酒は、一般的にすっきりとした味わいで、飲み口が軽く感じられます。雑味や重さが少ないため、口当たりが良く、喉越しも爽快です。このようなお酒は、淡麗辛口と呼ばれ、食事と共に楽しむのに適しています。特に、脂っこい料理や味の濃い料理と相性が良く、料理の味を引き立ててくれます。

反対に、酒化率が低いお酒は、デンプンがアルコールに変化しきっていないため、糖分が多く残り、コクのある濃厚な味わいを持ちます。口に含むと、甘みと旨みが広がり、飲み応えがあります。このようなお酒は、ゆっくりと時間をかけて味わうのがおすすめです。デザートと一緒に楽しむのも良いでしょう。

しかし、酒化率が高いからといって、必ずしも美味しいお酒とは限りません。お酒の良し悪しは、酒化率だけでなく、お米の種類や質、麹の出来、発酵時の温度管理、お酒を搾る時の技術など、様々な要因が複雑に関係しています。例えば、同じ酒化率でも、使用するお米の種類によって味わいは大きく変わります。また、麹造りや発酵管理の技術によっても、お酒の香味が大きく左右されます。

酒化率は、あくまでお酒造りの進み具合を示す一つの目安に過ぎません。本当に美味しいお酒を選ぶためには、酒化率だけでなく、様々な要素を考慮する必要があります。蔵元のこだわりや、お酒の特徴などを理解することで、より深くお酒を楽しむことができるでしょう。

| 酒化率 | 味わい | 特徴 | 合う料理 |

|---|---|---|---|

| 高 | すっきりとした味わい、飲み口が軽い | 雑味や重さが少ない、口当たりが良い、喉越し爽快、淡麗辛口 | 脂っこい料理、味の濃い料理 |

| 低 | コクのある濃厚な味わい | 甘みと旨みが広がる、飲み応えがある | デザート |

酒化率の将来

お酒造りの世界では、近年、地球環境への負荷を少なくするために、原料を無駄なく使うことがとても大切になってきています。 この原料をどれだけお酒に変えられるかという割合を「酒化率」と言いますが、この酒化率を高めることが、これからの酒造りの鍵を握っていると言えるでしょう。

酒化率を高めるためには、様々な技術革新が必要です。 その一つとして、新しいお酒の酵母の開発が挙げられます。より多くの糖分をお酒に変える能力を持った酵母を生み出すことで、酒化率を高めることが期待できます。また、昔から行われてきた発酵の技術も、時代に合わせて改良していく必要があります。発酵の温度や時間などを細かく調整することで、酵母がより活発に働き、より多くのお酒を生み出すことができるようになります。

近年注目を集めているのが、人の知恵を模倣した機械学習を使った酒造りです。 この機械学習を使うことで、麹の製造や発酵の管理を、これまで以上に精密に行うことができるようになります。例えば、麹の出来具合を機械学習が見極め、発酵に最適な温度や時間を自動的に調整することで、酒化率の向上だけでなく、お酒の味のばらつきを抑える効果も期待できます。

このように、新しい酵母の開発や発酵技術の改良、そして機械学習の活用など、様々な取り組みが現在進行形で行われています。これらの技術革新が進むことで、将来はより効率的で、環境にも優しいお酒造りが実現するでしょう。原料を大切に使い、限りある資源を有効活用することで、未来の世代にも美味しいお酒を届けられるように、酒造りの世界は常に進化を続けているのです。

| 手法 | 説明 | 効果 |

|---|---|---|

| 新しい酵母の開発 | より多くの糖分をお酒に変える能力を持った酵母を生み出す | 酒化率の向上 |

| 発酵技術の改良 | 発酵の温度や時間などを細かく調整する | 酒化率の向上、お酒の味のばらつき抑制 |

| 機械学習の活用 | 麹の製造や発酵の管理を精密に行う(麹の出来具合を見極め、発酵に最適な温度や時間を自動調整) | 酒化率の向上、お酒の味のばらつき抑制 |

消費者への影響

お酒づくりの技術革新は、私たち消費者にとって嬉しい変化をもたらします。まず、これまでより質の高いお酒が、より買い求めやすい値段で手に入るようになると期待されています。お酒の原料となるお米からお酒になる割合、いわゆる酒化率を高めることで、同じ量のお酒を作るのに必要な米の量が減ります。そのため、お酒づくりの値段を抑えることができるのです。

また、環境への負担が少ないお酒づくりも進むと考えられます。酒化率の向上は、米の使用量削減につながるだけでなく、製造過程で出る廃棄物の量も減らすことに貢献します。これは、私たちが望む持続可能な社会の実現に向けて大きな一歩と言えるでしょう。

さらに、技術革新によって新しい酵母やお酒づくりの方法が開発されれば、今までにない味や香りのお酒が生まれる可能性を秘めています。例えば、フルーティーな香りのお酒や、すっきりとした後味のお酒など、様々なお酒が楽しめるようになるかもしれません。消費者は、より多様な種類のお酒から、自分の好みに合うお酒を選べるようになるでしょう。これまで日本酒を飲まなかった人にも、新しいお酒との出会いがあるかもしれません。

このように、お酒づくりの技術革新は、私たち消費者に高品質でお手頃価格のお酒を提供するだけでなく、環境保全や新しいお酒の開発といった様々な面で良い影響を与えてくれると期待されています。お酒を愛する人々にとって、今後の技術革新はますます目が離せないものとなるでしょう。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 高品質でお手頃価格のお酒 | 酒化率向上により、同じ量のお酒を作るのに必要な米の量が減り、製造コストを抑えることが可能。 |

| 環境負荷軽減 | 酒化率向上により、米の使用量と廃棄物の量が減少。 |

| 新しいお酒の開発 | 新しい酵母や製造方法により、今までにない味や香りのお酒が生まれる可能性。消費者の選択肢が増加。 |