麹づくりにおけるもやし香への対策

お酒を知りたい

先生、『もやし香』ってどういう意味ですか?お酒の用語で出てきたんですけど、よくわかりません。

お酒のプロ

『もやし香』は、お酒造りの途中で、麹(こうじ)を作る工程で出てくる青臭い香りのことを指します。もやしのようなにおいがするから、そう呼ばれているんだよ。

お酒を知りたい

麹を作る工程で出てくるんですね。どんな時に、その香りが出てしまうんですか?

お酒のプロ

麹作りで、米を蒸して麹菌を繁殖させる「仲仕事(なかじごと)」と呼ばれる段階で、温度や湿度の管理が適切でないと、もやしのような青臭いにおいが出てしまうんだ。お酒の品質に影響を与えるので、気を付けないといけない香りだよ。別名で『おはぐろ臭』ともいうよ。

もやし香とは。

麹(こうじ)を作る過程で、作業の中頃、種麹(たねこうじ)が十分に繁殖した段階で発生する、もやしのような青臭い香りのことを「もやし香」と言います。この香りは「おはぐろ臭」とも呼ばれます。

もやし香とは

麹作りにおいて、もやし香という独特の香りが問題となることがあります。これは、麹菌が米の中で増える工程、特に仲仕事と呼ばれる段階で、麹がうまく育たなかった際に生じる青臭い香りのことです。まるで茹でた豆もやしのような、あるいは焦げたような、暗い印象を与える香りであることから、お羽黒臭とも呼ばれています。

このもやし香は、麹菌の生育が順調に進んでいるときには発生しません。麹菌がしっかりと成長し、米のデンプンを糖に変えている状態では、甘い香りを放ちます。しかし、温度や湿度の管理が適切でなかったり、雑菌が繁殖したりすると、麹菌の生育が阻害され、もやし香が発生してしまうのです。

もやし香が発生すると、麹の品質は著しく低下します。完成した麹は本来の甘い香りや風味を失い、独特の青臭さが残ってしまいます。これは、味噌や醤油、日本酒など、麹を使って作る食品の品質にも悪影響を及ぼします。せっかく丹精込めて作った味噌が、もやし香のために台無しになってしまうこともあるのです。

そのため、麹職人たちは、もやし香の発生を未芽の状態から防ぐことに細心の注意を払います。麹室の温度や湿度をこまめに調整し、常に麹の状態を見守り続けることで、麹菌が健全に生育できる環境を作り出します。また、原料となる米の品質や洗浄にも気を配り、雑菌の繁殖を防ぐ努力も欠かせません。高品質な麹を安定して作り出すためには、もやし香の原因を理解し、適切な対策を講じることが不可欠なのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | もやし香(お羽黒臭) |

| 香り | 茹でた豆もやしのような、焦げたような青臭い香り |

| 発生時期 | 麹作り、特に仲仕事(麹が米の中で増える工程) |

| 発生原因 | 麹菌の生育不良(温度・湿度管理の不備、雑菌繁殖など) |

| 影響 | 麹の品質低下、味噌・醤油・日本酒などの風味悪化 |

| 防止策 | 麹室の温度・湿度管理、原料米の品質管理・洗浄、麹の状態の監視 |

もやし香発生の原因

もやしのような青臭い香りは、麹づくりにおいて望ましくない香りであり、その発生には複数の要因が複雑に絡み合っています。まず、麹菌の生育環境が適切でない場合が挙げられます。麹菌は生き物であり、その生育には温度と湿度の管理が非常に重要です。温度が低いと麹菌の活動は弱まり、反対に高すぎると他の unwanted な菌が増殖しやすくなります。最適な温度範囲は菌の種類によっても異なりますが、概ね30度から40度前後とされています。湿度も同様に重要で、低すぎると麹菌の生育が遅れ、高すぎると蒸米がくっつきやすく、これもまた雑菌の温床となるのです。麹菌にとって快適な環境を作るためには、温度計や湿度計を用いてこまめにチェックし、調整する必要があります。

次に、原料である米の状態も影響します。精米の程度が適切でないと、麹菌が米の栄養分を十分に吸収できません。また、古い米は鮮度が落ちており、雑菌が繁殖している可能性もあるため、麹づくりには適していません。新鮮で品質の良い米を使用することは、美味しい麹を作るための第一歩と言えるでしょう。

さらに、麹を作る部屋の衛生状態も重要な要素です。麹を作る部屋に雑菌が繁殖していると、麹菌の生育が阻害されるだけでなく、もやし臭の原因となる物質が発生する可能性があります。麹を作る部屋は常に清潔に保つ必要があり、こまめな清掃と消毒が不可欠です。床や壁、道具などを丁寧に清掃し、消毒液を使用して雑菌の繁殖を防ぎましょう。

美味しい麹を作るためには、麹菌にとって最適な環境を整え、高品質な原料を使用し、衛生管理を徹底することが重要です。これらの要素が一つでも欠けると、もやし臭が発生するリスクが高まります。麹づくりは繊細な作業ですが、一つ一つの工程を丁寧に行うことで、質の高い麹を作ることができます。

| 要因 | 詳細 | 対策 |

|---|---|---|

| 麹菌の生育環境 | 温度と湿度が適切でない場合、麹菌の活動が弱まったり、他の菌が増殖したりする。最適温度は30~40度前後。 | 温度計と湿度計を用いてこまめにチェックし、調整する。 |

| 原料の米の状態 | 精米の程度が適切でないと、麹菌が栄養分を十分に吸収できない。古い米は雑菌が繁殖している可能性がある。 | 新鮮で品質の良い米を使用する。 |

| 麹を作る部屋の衛生状態 | 雑菌が繁殖していると、麹菌の生育が阻害され、もやし臭が発生する可能性がある。 | 部屋を常に清潔に保ち、こまめな清掃と消毒を行う。 |

もやし香を防ぐための対策

酒造りにおいて、麹は酒の味を決める非常に大切なものです。しかし、麹造りには「もやし香」という独特の香りが発生するリスクが常に付きまといます。このもやし香は、麹の品質を低下させ、酒の風味を損なう原因となるため、防ぐための対策が欠かせません。

まず、原料米の品質管理が重要です。新鮮で良質な米を選び、適切な精米を行うことで、雑菌の繁殖を抑え、麹菌の生育を促進することができます。精米が適切でないと、米の表面に傷がつき、そこから雑菌が繁殖しやすくなるため注意が必要です。

次に、蒸米の温度と水分量の管理も重要です。麹菌は温度と湿度に敏感なため、蒸米の温度と水分量が適切でないと、もやし香の原因となる雑菌が繁殖しやすくなります。蒸米の温度は麹菌の生育に最適な温度に調整し、水分量も麹菌が均一に生育できるよう適切に管理する必要があります。

麹室内の環境管理も欠かせません。麹室内の温度と湿度は常に一定に保つ必要があり、温度計や湿度計を用いてこまめにチェックし、適切な温度と湿度に調整することが大切です。また、麹室は定期的に清掃し、消毒を行うことで雑菌の繁殖を抑えるとともに、空気の流れにも気を配ることで、麹全体に均一に温度と湿度が行き渡るようにします。

麹菌の種類と量、そして種付けの方法も、もやし香の発生に影響を与えます。使用する麹菌の種類によって、最適な温度や湿度が異なるため、それぞれの麹菌に適した条件で麹を造ることが重要です。また、種付けの際には、麹菌が米全体に均一に付着するように注意深く行う必要があります。種付けが不均一だと、麹菌の生育にムラが生じ、もやし香が発生する原因となる可能性があります。

これらの条件を長年の経験と勘に基づいて調整することで、経験豊富な杜氏は高品質な麹を生産しています。麹造りはまさに職人技であり、日々の丁寧な作業と経験の積み重ねが、もやし香を防ぎ、美味しい酒造りの基礎となるのです。

| 対策項目 | 詳細 |

|---|---|

| 原料米の品質管理 | 新鮮で良質な米を選び、適切な精米を行う。精米が適切でないと、米の表面に傷がつき、雑菌が繁殖しやすくなる。 |

| 蒸米の温度と水分量の管理 | 麹菌の生育に最適な温度と水分量を維持する。 |

| 麹室内の環境管理 | 温度と湿度を一定に保ち、定期的に清掃・消毒を行う。空気の流れにも気を配り、麹全体に均一に温度と湿度が行き渡るようにする。 |

| 麹菌の種類と量、種付けの方法 | 使用する麹菌の種類に適した温度や湿度で麹を造る。種付けは麹菌が米全体に均一に付着するように行う。 |

もやし香の判別方法

お酒造りにおいて、もやしのようなにおい、いわゆる「もやし香」は品質低下の大きな原因となります。この香りは、お酒の香味を損ない、商品価値を著しく下げてしまうため、その判別は非常に重要です。

熟練した酒造り職人であれば、長年の経験で培われた鋭い嗅覚によって、ごくわずかなもやし香も見逃しません。彼らは、麹やお酒の香りを嗅ぐだけで、その有無を瞬時に判断することができます。まるで職人の鼻が、高性能な分析機器であるかのように、微細な香りの違いを識別するのです。

しかし、経験の浅い人にとって、もやし香の判別は容易ではありません。もやし香は、他の香りと混ざり合って分かりにくくなっている場合もあり、その識別には熟練の技が必要です。そこで、嗅覚以外の方法で、もやし香の発生を客観的に判断する技術も重要となります。

例えば、麹の温度変化に着目する方法があります。もやし香が発生すると、麹の温度が異常に上昇する場合があります。また、麹の色や粘り具合の変化も、もやし香発生の指標となります。健全な麹は、白く美しい色合いで、ほどよい粘り気を持ちますが、もやし香が発生すると、色がくすんだり、粘り気が強くなったりすることがあります。これらの変化を注意深く観察することで、もやし香の発生をある程度予測することが可能です。

さらに、顕微鏡を用いて麹菌の状態を直接観察するという方法もあります。麹菌の生育状態や、雑菌の混入などを確認することで、より正確にもやし香の発生を判断することができます。近年では、もやし香の原因物質を分析する技術も開発されており、これらの技術を駆使することで、より早期に、そしてより確実に、もやし香の発生を察知することが可能になっています。これにより、もやし香の発生を未然に防ぎ、高品質なお酒造りを実現できるのです。

| 方法 | 説明 | 対象者 |

|---|---|---|

| 嗅覚による判別 | 麹やお酒の香りを嗅ぎ、もやし香の有無を判断する。 | 熟練した酒造り職人 |

| 麹の温度変化に着目 | もやし香が発生すると、麹の温度が異常に上昇する場合がある。 | 経験の浅い人 |

| 麹の色や粘り具合の変化に着目 | 健全な麹は白く美しい色合いで、ほどよい粘り気を持ちますが、もやし香が発生すると、色がくすんだり、粘り気が強くなったりする。 | 経験の浅い人 |

| 顕微鏡を用いた麹菌の状態観察 | 麹菌の生育状態や、雑菌の混入などを確認する。 | 経験の浅い人 |

| もやし香の原因物質分析 | 近年開発された技術で、より早期に、そしてより確実に、もやし香の発生を察知することが可能。 | 経験の浅い人 |

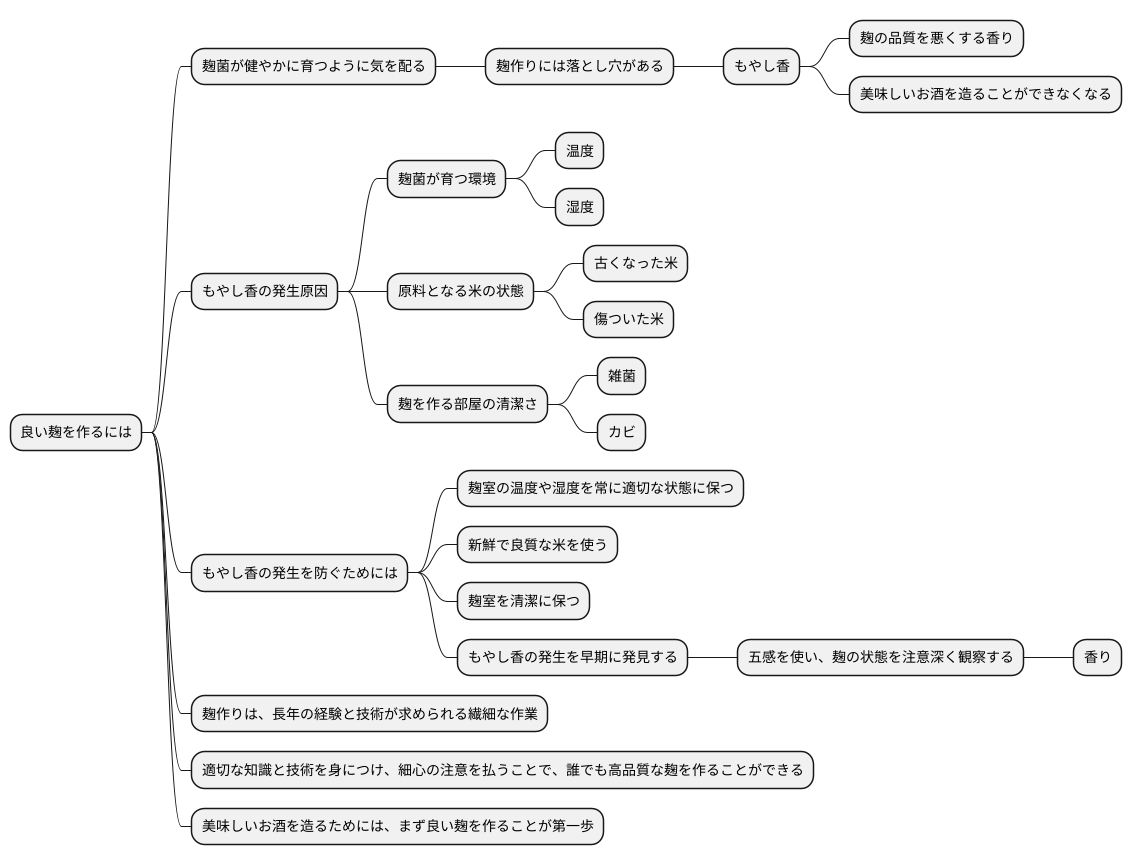

まとめ

良い麹を作るには、麹菌が健やかに育つように気を配ることが大切です。しかし、麹作りには落とし穴があります。それが「もやし香」と呼ばれるものです。もやし香は、麹の品質を悪くする香りで、一度発生すると麹の風味を損ない、美味しいお酒を造ることができなくなってしまいます。

もやし香の発生には、様々な原因が考えられます。まず、麹菌が育つ環境が重要です。温度や湿度が適切でないと、麹菌が弱り、もやし香が発生しやすくなります。麹菌は生き物ですから、快適な環境で育ててあげることが大切です。次に、原料となる米の状態も影響します。古くなった米や、傷ついた米を使うと、もやし香が発生しやすくなります。新鮮で良質な米を使うことで、麹菌が元気に育ち、もやし香の発生を防ぐことができます。

麹を作る部屋の清潔さも、もやし香の発生に大きく関係します。麹室に雑菌やカビが繁殖していると、麹菌の生育が阻害され、もやし香が発生しやすくなります。麹室は常に清潔に保ち、雑菌やカビの繁殖を防ぐことが重要です。そのためには、こまめな清掃や消毒を行う必要があります。

もやし香の発生を防ぐためには、これらの原因を理解し、適切な対策を講じることが重要です。例えば、麹室の温度や湿度を常に適切な状態に保つこと、新鮮で良質な米を使うこと、麹室を清潔に保つことなど、様々な工夫が必要です。また、もやし香の発生を早期に発見することも重要です。そのためには、五感を使い、麹の状態を注意深く観察する必要があります。特に、香りは重要な判断材料となります。経験豊富な職人さんは、その嗅覚によって、もやし香の発生をいち早く察知することができます。

麹作りは、長年の経験と技術が求められる繊細な作業です。しかし、適切な知識と技術を身につけ、細心の注意を払うことで、誰でも高品質な麹を作ることができます。美味しいお酒を造るためには、まず良い麹を作ることが第一歩です。地道な努力を重ね、麹作りの技術を磨くことで、やがて美味しいお酒を造る喜びを味わうことができるでしょう。