日仕舞:日本酒造りの奥深さを探る

お酒を知りたい

先生、『日仕舞』って、毎日お酒を仕込むことですよね?具体的にどういう意味ですか?

お酒のプロ

そうだね。『日仕舞』とは、毎日、お酒のもとになる『醪(もろみ)』を仕込むことを指す言葉だよ。特に、毎日1本ずつ仕込むことを『日仕舞』というんだ。

お酒を知りたい

じゃあ、毎日2本仕込んだらどうなるんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。毎日2本仕込む場合は、『二個仕舞(にごしまい)』と言うんだよ。仕込む本数によって呼び方が変わるんだね。

日仕舞とは。

お酒造りに関する言葉で、『日仕舞』というものがあります。これは、毎日、お酒のもとになる『もろみ』を1本仕込むことを指します。また、毎日『もろみ』を2本仕込む場合は、『二個仕舞』と言います。

はじめに

お酒の世界へようこそ。今回は、日本の伝統的なお酒である日本酒の仕込みについて、特に「日仕舞」と呼ばれる技法に焦点を当てて、その魅力を探求していきましょう。日本酒は、米と水、麹と酵母という限られた材料から、驚くほど多様な風味を生み出すことができる、まさに日本の宝です。その製造過程は、古くから受け継がれてきた伝統的な技法と、時代と共に進化する最新の技術が融合した、職人たちのたゆまぬ努力の結晶と言えるでしょう。

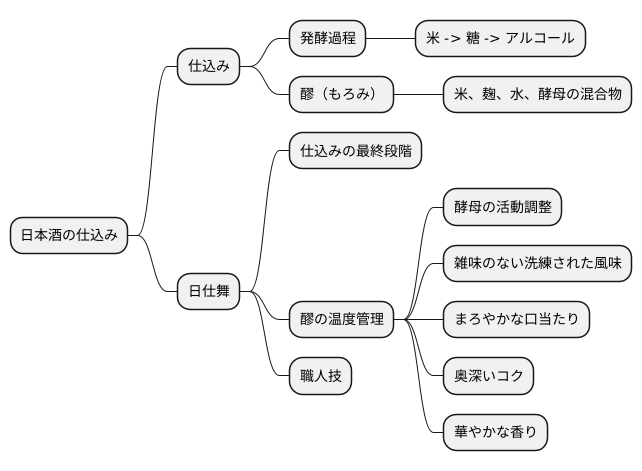

日本酒造りには、様々な工程が存在しますが、中でも「仕込み」と呼ばれる工程は、完成したお酒の味わいを決定づける極めて重要な段階です。仕込みとは、蒸した米、麹、水、酵母を混ぜ合わせ、発酵させる工程のことを指します。この発酵過程で、米のデンプンが糖に変換され、さらにその糖が酵母によってアルコールへと変化していきます。そして、この仕込みの中でも「日仕舞」は、特に注目すべき技法です。日仕舞とは、仕込みの最終段階で、発酵を穏やかに制御するために、醪(もろみ)の温度管理を厳密に行う技法です。

醪とは、発酵中の米、麹、水、酵母の混合物のことです。日仕舞では、この醪の温度を一定に保つことで、酵母の活動を調整し、雑味のない洗練された風味を引き出します。この繊細な温度管理は、職人の経験と勘に基づいて行われ、まさに職人技の真骨頂と言えるでしょう。日仕舞によって、日本酒は、まろやかな口当たりと、奥深いコク、そして華やかな香りが生まれるのです。

このように、日仕舞は、日本酒の味わいを大きく左右する重要な技法です。古来より受け継がれてきた伝統の技が、現代においても日本酒造りに欠かせないものとして、大切に守られていることを改めて実感させられます。日本酒を口にする際には、ぜひ、その奥深い味わいに込められた、職人たちの情熱と、伝統の技に思いを馳せてみてください。

日仕舞とは

日仕舞とは、日本酒造りにおいて、毎日欠かさず新しい酒母(酛)や醪(もろみ)を仕込む作業のことを指します。醪とは、蒸した米、麹、水、酵母を混ぜ合わせたもので、いわば日本酒の赤ちゃんのような存在です。この醪を毎日少量ずつ仕込んでいくことで、発酵の状態を安定させ、雑菌の繁殖を抑え、目指す味わいの日本酒へと育てていきます。

毎日、同じ量の醪を仕込むことで、タンク内の温度や酸度、糖度といった様々な要素の管理を容易にすることができます。酒造りは生き物相手のため、これらの要素が日々変化していく中で、一定量の醪を毎日添加することで、変化を緩やかにし、発酵を安定させるのです。例えるなら、大きな桶に少しずつ温水を注ぎ足していくことで、お湯の温度を一定に保つようなものです。この緻密な管理こそが、日仕舞の肝であり、高品質な日本酒を生み出す秘訣と言えるでしょう。

具体的には、毎日1つのタンクに醪を仕込むことを「日仕舞」、2つのタンクに仕込むことを「二個仕舞(にごしまい)」、三つのタンクに仕込むことを「三個仕舞(さんごしまい)」と呼び、仕込む醪の本数によって呼び方が変わります。仕込む醪の量やタンクの数は、蔵の規模や造りたいお酒の種類によって異なってきます。

このように、日数を掛けて丁寧に醪を仕込んでいく日仕舞は、手間と時間のかかる作業ではありますが、醪の状態を細かく管理し、安定した品質の日本酒を造り出す上で、非常に重要な工程なのです。特に、吟醸酒のように繊細な味わいを求める日本酒造りにおいては、この日仕舞による丁寧な管理が欠かせません。大量生産の時代においても、手間暇を惜しまず、伝統的な手法を守り続ける蔵元によって、高品質で味わい深い日本酒が今もなお、私たちの食卓を彩っているのです。

| 仕込方法 | 説明 | メリット |

|---|---|---|

| 日仕舞 | 毎日1つのタンクに醪を仕込む | 発酵の安定、雑菌繁殖の抑制、味の調整、温度・酸度・糖度管理の容易化、高品質な日本酒の製造 |

| 二個仕舞(にごしまい) | 毎日2つのタンクに醪を仕込む | |

| 三個仕舞(さんごしまい) | 毎日3つのタンクに醪を仕込む |

日仕舞のメリット

日毎に酒母を仕込む「日仕込み」には、多くの利点があります。まず第一に、発酵の状態をきめ細かく管理できることが挙げられます。毎日新しい酒母を仕込むことで、それぞれの酒母の状況を細かく把握し、変化に迅速に対応することができます。これにより、雑菌の繁殖といった問題を未然に防ぎ、高い品質の日本酒を安定して造り続けることが可能となります。

第二に、蔵人の負担を軽くすることができる点も大きなメリットです。一度に大量の酒母を仕込む場合、仕込みの時期に作業が集中し、蔵人にとって大きな負担となります。しかし、日仕込みであれば、毎日の作業量を平均化することができ、年間を通して安定した作業量を維持できます。特に、小規模な酒蔵では、設備や人員の都合上、一度に大量の酒母を仕込むことが難しい場合もあります。そのような酒蔵にとって、日仕込みは非常に効率的な酒造りの方法と言えるでしょう。

さらに、酒母の温度管理を容易にするという利点もあります。大量の酒母を一度に仕込むと、タンク内の温度を均一に保つことが難しく、場所によって温度差が生じやすくなります。この温度差は、発酵に悪影響を及ぼし、品質のばらつきに繋がる可能性があります。一方、日仕込みでは、少量の酒母を仕込むため、温度管理が容易になり、温度変化による品質のばらつきを抑えることができます。こうして、常に安定した味わいの日本酒を提供することが可能となります。

このように、日仕込みは、品質管理、作業効率、温度管理の面で多くの利点があり、高品質な日本酒造りに大きく貢献する方法と言えるでしょう。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| きめ細かい品質管理 | 毎日新しい酒母を仕込むことで、発酵の状態を細かく把握し、変化に迅速に対応可能。雑菌の繁殖などを防ぎ、高品質の日本酒を安定生産できる。 |

| 蔵人の負担軽減 | 毎日の作業量を平均化し、年間を通して安定した作業量を維持。小規模酒蔵では特に有効。 |

| 容易な温度管理 | 少量仕込みのため温度管理が容易で、温度変化による品質のばらつきを抑え、安定した味わいを提供可能。 |

日仕舞と他の仕込み方法との違い

お酒造りの世界では、様々な方法で米と水からお酒へと姿を変えていきます。その中でも「日仕舞(ひじまい)」は、少量ずつ、毎日醪を仕込んでいく独特な方法です。他の仕込み方と比べ、手間と時間はかかりますが、その分、きめ細やかな管理と、高い品質のお酒を生み出すことができます。

日仕舞と対照的なのが「段仕込み」です。これは一度に大量の米と麹、水を仕込む方法で、まるで大きな桶で一気に仕込む様子は、まさに圧巻です。一度にたくさんのお酒を造ることができるため、大きな蔵ではよく使われています。しかし、大きな桶で一度に仕込むため、醪の状態を均一に保つのが難しく、熟練した技と経験が必要です。温度管理を一つ間違えれば、全体に影響が出てしまうため、細心の注意が必要です。

また、「速醸酛(そくじょうもと)」と呼ばれる酵母を育てる方法も存在します。これは、人工的に酵母を培養し、短期間で酒母を造る方法です。近代化された方法で、多くの蔵で採用されていますが、日仕舞のようにじっくりと自然の力に任せて醸す方法とは、また違った味わいを生み出します。

このように、お酒の仕込み方法は様々です。大量生産に向いている方法もあれば、日々の管理を重視し、品質を追求する日仕舞のような方法もあります。それぞれの蔵が、目指すお酒の味わいや、伝統、そして技術によって、最適な方法を選び、お酒を造り続けているのです。日仕舞は、まさに少量生産のこだわりが詰まった、手間暇かけたお酒造りの象徴と言えるでしょう。

| 仕込み方法 | 説明 | 特徴 |

|---|---|---|

| 日仕舞(ひじまい) | 少量ずつ、毎日醪を仕込む。 | 手間と時間はかかるがきめ細やかな管理ができ、高品質の酒となる。少量生産向き。 |

| 段仕込み | 一度に大量の米、麹、水を仕込む。 | 一度に大量生産が可能。醪の状態を均一に保つのが難しく熟練の技が必要。 |

| 速醸酛(そくじょうもと) | 人工的に酵母を培養し短期間で酒母を造る。 | 近代化された方法で多くの蔵で採用されている。 |

まとめ

今回のまとめとして、日本酒造りの肝となる工程、「日仕舞(ひじまい)」について改めてご説明いたします。日仕舞とは、毎日欠かさず、同じ時間に、同じように酒母を仕込む作業のことです。まるで毎日の太陽の動きのように規則正しく行われることから、「日仕舞」と名付けられました。この作業は、一見単純で手間のかかる工程と思われるかもしれません。しかし、この地道な作業こそが、安定した品質の日本酒を生み出す秘訣なのです。

醪(もろみ)は、酵母が糖をアルコールと炭酸ガスに分解する発酵過程で、刻々と状態が変化する生き物のようなものです。そのため、毎日同じ時間に同じように酒母を仕込むことで、醪の発酵状態を一定に保ち、雑菌の繁殖を抑え、安定した品質を維持することができます。特に、気温や湿度の変化が大きい時期には、この日仕舞の技術が重要になります。繊細な醪の状態を、職人の経験と技術によって管理することで、雑味のない、まろやかで芳醇な味わいの日本酒が生まれるのです。

日本酒造りには、日仕舞以外にも、米作りから始まり、精米、洗米、蒸米、麹作り、酒母作り、上槽、瓶詰めなど、様々な工程があります。そして、それぞれの工程に、酒蔵独自の伝統的な技法や、現代の技術が融合し、多種多様な日本酒が生まれています。今回ご紹介した日仕舞は、その中でも特に重要な工程の一つであり、日本酒造りの奥深さを示す好例と言えるでしょう。

日本酒を味わう際には、それぞれの酒蔵のこだわりや、伝統の技、そして職人の情熱に思いを馳せてみてください。きっと、日本酒の奥深い世界をより一層楽しむことができるはずです。銘柄によって異なる香り、味わい、後味をじっくりと堪能し、自分好みの日本酒を見つけて、その魅力を心ゆくまで味わってみてください。

| 工程名 | 説明 | 重要性 |

|---|---|---|

| 日仕舞(ひじまい) | 毎日同じ時間に同じように酒母を仕込む作業。醪の発酵状態を一定に保ち、雑菌の繁殖を抑え、安定した品質を維持する。 | 日本酒造りの肝となる工程。特に気温や湿度の変化が大きい時期に重要。 |

| その他工程 | 米作り、精米、洗米、蒸米、麹作り、酒母作り、上槽、瓶詰めなど | それぞれの工程に、酒蔵独自の伝統的な技法や、現代の技術が融合し、多種多様な日本酒が生まれる。 |