多湿麹:日本酒造りの注意点

お酒を知りたい

先生、『多湿麹』って、お酒を作る時にあまり良くない麹ですよね?

お酒のプロ

そうだね。お酒造りで『多湿麹』は、あまり歓迎されない麹だよ。握ると水が滴るくらい水分が多くて、べちゃっとしているのが特徴だね。

お酒を知りたい

どうして良くないんですか? 水分が多いと、お酒もたくさんできそうな気がするんですが…

お酒のプロ

確かに水分は多いんだけど、お酒を作るために必要な酵素の力が弱いんだ。蒸米が柔らかすぎたり、麹を作っている最中に水分がうまく蒸発しなかったりすると、多湿麹になりやすいんだよ。だから、良いお酒を作るには、麹の水分量を適切に管理することが大切なんだ。

多湿麹とは。

お酒を作る時に使う麹で、『多湿麹』と呼ばれるものについて説明します。これは、握ってみるととても柔らかく、湿っぽい感じがする麹のことです。水分が多く含まれているため、お酒造りに必要な酵素の力は弱いです。お米を蒸す時に柔らかくなりすぎたり、麹を作っている最中にお米の水分が十分に飛ばなかったりすると、このような麹になりやすいです。別名で『多湿麹』とも呼ばれます。

多湿麹とは

日本酒造りには欠かせない麹。蒸した米に麹菌を繁殖させたもので、米のデンプンを糖に変える大切な働きをしています。この糖が、酵母によってアルコールに変わるのです。麹には様々な種類があり、その中に多湿麹と呼ばれるものがあります。

多湿麹とは、読んで字のごとく、水分を多く含んだ麹のことです。握ってみると、しっとりとした感触で、見た目にも水分が多いことがわかります。通常の麹は、サラサラとした手触りですが、多湿麹は明らかに水分過多の状態です。

麹菌は、適度な水分と温度で活発に活動します。しかし、水分が多すぎると、麹菌の呼吸が阻害され、生育が悪くなってしまいます。まるで、人間が水の中に長時間いると息苦しくなるのと同じです。

多湿麹は、麹菌の生育が阻害されているため、デンプンを糖に変える力が弱くなります。これは、日本酒の品質に直結する問題です。糖が少なくなると、酵母がアルコールを作り出すための材料が不足し、結果として、日本酒の味が薄くなったり、香りが弱くなったりすることがあります。

良い日本酒を造るためには、麹の水分管理が非常に重要です。麹を作る際には、温度や湿度を細かく調整し、麹菌が活発に活動できる最適な環境を保つ必要があります。多湿麹にならないように、蒸米の水分量や麹室の湿度管理には、細心の注意を払わなければなりません。経験豊富な杜氏は、長年の経験と勘で、最適な水分量を保った麹を作り上げます。その技術と知識が、美味しい日本酒を生み出す鍵となっているのです。

| 麹の種類 | 特徴 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 通常の麹 | サラサラとした手触り | 適度な水分量で麹菌が活発に活動し、デンプンを糖に変える。 | – |

| 多湿麹 | しっとりとした感触、見た目にも水分が多い | 麹菌の呼吸が阻害され、生育が悪くなる。デンプンを糖に変える力が弱まり、日本酒の味が薄くなったり、香りが弱くなったりする。 | 蒸米の水分量や麹室の湿度管理に注意を払う。 |

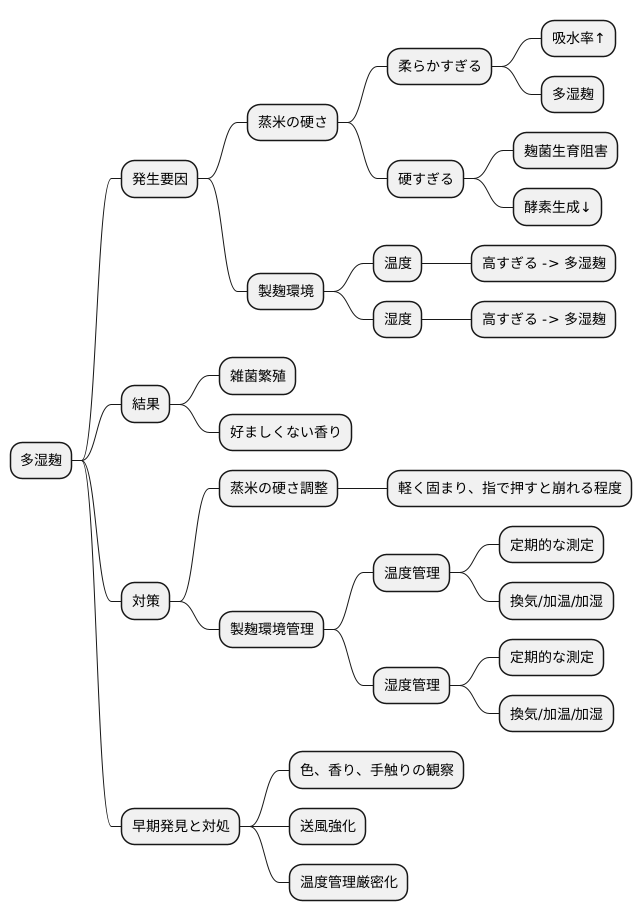

多湿麹のできる原因

酒造りの肝となる麹造りにおいて、麹の状態は酒の出来栄えに大きく影響します。中でも、べとべとした状態の多湿麹は、酒質を低下させる原因となるため、注意が必要です。多湿麹が発生する原因は、蒸米の状態と麹を造る環境にあります。

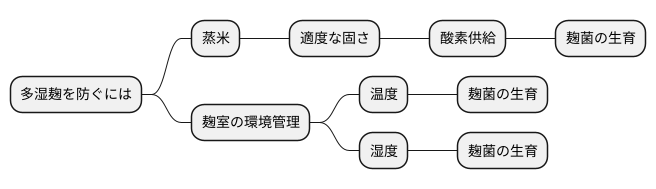

まず、蒸米の状態に着目すると、蒸米が柔らかすぎる場合、多湿麹になりやすい傾向があります。これは、麹菌の生育に不可欠な酸素供給と密接な関係があります。麹菌は酸素を必要とする微生物であるため、蒸米が柔らかすぎると、蒸米同士が密着し、内部に酸素が行き渡りにくくなります。酸素不足は麹菌の生育を阻害し、結果として多湿麹を招きやすいのです。適度な固さの蒸米を用いることで、麹菌が呼吸しやすい環境を作ることが重要となります。

次に、麹を造る環境も重要な要素となります。麹造りにおいては、温度と湿度の管理が非常に重要です。温度が高すぎると、蒸米の水分が蒸発しすぎる一方で、低すぎると麹菌の生育が遅くなります。また、湿度が高すぎると蒸米の表面に水分が溜まりやすく、多湿麹になりやすい状態となります。逆に湿度が低すぎると、蒸米が乾燥し、これもまた麹菌の生育に悪影響を与えます。麹菌が活発に生育するためには、適切な温度と湿度を維持する必要があります。麹室内の温度や湿度は常に気を配り、適切な範囲内に保つことが重要です。

まとめると、多湿麹を防ぐためには、蒸米の固さと麹室の環境管理が重要になります。蒸米は適度な固さに蒸し上げ、麹室は適切な温度と湿度に保つことで、麹菌が健全に生育し、良質な麹を得ることができます。これらの点に注意を払い、麹造りに取り組むことで、美味しい酒造りの第一歩を踏み出すことができるでしょう。

多湿麹の特徴

多湿麹は、その名の通り水分量が多い麹のことを指します。通常の麹とは異なる特徴を持つため、見分けることができます。まず、見た目に注目してみましょう。健康な麹は、白くてふわふわとした雲のような外観で、適度な弾力を持っています。しかし、多湿麹は白くても光沢がなく、全体的にしっとりとした印象です。まるで水分を含んだ餅のように、表面が濡れているように見えることもあります。次に、実際に触れてみましょう。健康な麹は、適度な弾力と乾燥した感触があります。一方、多湿麹は柔らかく、水分を多く含んでいるため、指で軽く押すとへこむことがあります。さらに、握ると指の間から水分がにじみ出てくることもあります。まるで粘土を握った時のような、ねっとりとした感触です。この感触の違いは、多湿麹を見分ける重要なポイントです。香りも重要な判断材料となります。健康な麹は、甘酒のような甘い香りがします。これは麹菌が米のでんぷんを糖に変える過程で生じる香りです。しかし、多湿麹は、この甘い香りが薄れ、代わりに酸味を帯びた香りや、場合によってはカビ臭のような不快な臭いを発することがあります。これは、過剰な水分によって雑菌が繁殖しやすくなっていることが原因と考えられます。これらの見た目、感触、香りの違いに注目することで、多湿麹を容易に見分けることができます。多湿麹は、雑菌の繁殖による品質の低下や、腐敗につながる可能性があります。そのため、麹の状態をよく観察し、多湿麹の特徴を理解しておくことが大切です。早期発見、早期対処をすることで、安全でおいしい発酵食品を作ることができます。

| 項目 | 健康な麹 | 多湿麹 |

|---|---|---|

| 見た目 | 白くてふわふわ、雲のような外観。適度な弾力。 | 白いが光沢がない。全体的にしっとり。餅のような見た目。表面が濡れている。 |

| 感触 | 適度な弾力と乾燥した感触。 | 柔らかく、水分が多い。指で押すとへこむ。握ると水分がにじみ出る。粘土のような感触。 |

| 香り | 甘酒のような甘い香り。 | 甘い香りが薄く、酸味がある。カビ臭のような不快な臭い。 |

多湿麹を防ぐ方法

蒸し米の水分量を調整することで、多湿麹の発生を抑えることができます。麹菌は水分を多く含んだ環境を好みますが、過剰な水分は雑菌の繁殖を招き、麹の品質を低下させる原因となります。蒸し米の硬さを適切に保つためには、まず米の吸水率を調整することが重要です。季節や気温によって最適な吸水時間は変化するため、経験に基づいた調整が必要となります。蒸米機の種類によっても蒸気の当たり具合が異なるため、蒸米の状態を確認しながら調整することが大切です。

蒸しあがった米の硬さは、指で押さえた感触で判断します。軽く押して弾力があり、米粒が潰れない程度が理想的です。柔らかすぎると水分が多くなり、多湿麹になりやすいため注意が必要です。逆に硬すぎると麹菌が米の内部まで繁殖することが難しくなり、麹の出来が悪くなります。蒸米の硬さは麹の品質を左右する重要な要素であるため、細心の注意を払う必要があります。

麹室の温度と湿度の管理も多湿麹の発生防止に不可欠です。麹菌は温度と湿度の変化に敏感に反応するため、麹室内の環境を一定に保つことが重要です。温度が高すぎると麹菌の活動が活発になりすぎて多湿麹になりやすく、低すぎると繁殖が遅れてしまいます。湿度は高すぎると多湿麹の原因となり、低すぎると麹が乾燥してしまいます。麹室には温度計と湿度計を設置し、定期的に数値を確認することで、適切な環境を維持することができます。

使用する麹菌の種類や量も多湿麹の発生に影響を与えます。麹菌の種類によって最適な温度や湿度が異なるため、使用する麹菌に適した環境を準備することが重要です。麹の量が多すぎると熱がこもりやすく多湿麹になりやすいため、適切な量を使用する必要があります。仕込みの際には、麹菌を米全体に均一に散布することで、麹菌がムラなく繁殖し、品質の良い麹を作ることができます。

これらの対策を講じることで、多湿麹の発生を効果的に抑制し、品質の高い麹を作ることができます。麹作りは経験と技術が求められる作業ですが、日々の観察と調整を怠らず、最適な環境を維持することで、美味しい酒造りに繋がります。

| 要因 | 詳細 | 対策 |

|---|---|---|

| 蒸し米の水分量 | 過剰な水分は雑菌の繁殖を招き、麹の品質低下につながる。 |

|

| 麹室の温度と湿度 | 麹菌は温度と湿度の変化に敏感。高すぎると多湿麹になりやすく、低すぎると繁殖が遅れる/乾燥する。 |

|

| 麹菌の種類と量 | 種類によって最適な温度や湿度が異なる。量が多すぎると熱がこもり多湿麹になりやすい。 |

|

多湿麹の影響

日本酒造りにおいて、麹は酒の命とも言えるほど大切なものです。米のデンプンを糖に変える働きをする麹の出来具合が、お酒の味わいを大きく左右します。中でも気を付けなければならないのが、多湿麹です。これは、麹の水分量が多すぎる状態を指します。

多湿麹になってしまうと、麹の中に含まれる酵素の働きが弱くなってしまいます。酵素は、米のデンプンを糖に変える役割を担っています。この働きが弱まると、糖化が十分に進まず、出来上がるお酒の甘味が不足することがあります。また、麹由来の豊かな香りも薄くなり、物足りない味わいになってしまいます。

さらに、多湿麹は雑菌が繁殖しやすい環境を作り出します。麹は栄養豊富で、水分も多いことから、雑菌にとって絶好の住処となるのです。雑菌が繁殖すると、お酒に異臭や酸味、えぐみなどの好ましくない香りや味が付いてしまうことがあります。このような香味は、お酒の質を大きく損ない、商品価値を下げてしまう原因となります。

このような事態を避けるため、日本酒造りでは多湿麹の発生を防ぐことが何よりも重要です。麹を作る際には、温度や湿度の管理を徹底し、麹菌が最適な環境で生育できるように調整する必要があります。また、原料となる米の状態や蒸米の水分量にも注意を払うことが大切です。

万が一、多湿麹が発生してしまった場合は、その後の工程で適切な対応をすることで悪影響を最小限に抑える努力が必要です。例えば、仕込み水の量を調整したり、発酵温度を管理したりすることで、雑菌の繁殖を抑え、お酒の品質を保つ工夫が求められます。このように、多湿麹への対策は、美味しい日本酒造りには欠かせない要素と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 多湿麹とは | 麹の水分量が多すぎる状態 |

| 影響1 | 酵素の働きが弱まり、糖化が不十分に。甘味や香りが不足するお酒になる。 |

| 影響2 | 雑菌が繁殖しやすく、異臭、酸味、えぐみなどの好ましくない香味が発生する。 |

| 対策 | 麹作成時の温度・湿度管理、原料米・蒸米の水分量調整など。発生時は仕込み水量や発酵温度の調整。 |

まとめ

日本酒造りにおいて、麹は酒の味わいを左右する重要な役割を担っています。その麹造りで注意すべき点の一つが多湿麹です。多湿麹とは、麹の水分量が多すぎる状態のことを指します。麹菌の生育には適切な水分が必要ですが、過剰な水分は雑菌の繁殖を招き、好ましくない香りを生み出す原因となります。

多湿麹発生の要因は様々ですが、蒸米の硬さが大きな影響を与えます。蒸米が柔らかすぎると、吸水率が高くなり多湿麹になりやすいです。逆に、蒸米が硬すぎると、麹菌の生育が阻害され、十分な酵素が生成されません。そのため、麹造りに適した蒸米の硬さを保つことが重要です。蒸米の硬さは、手で握った際に軽く固まり、指で押すと崩れる程度が理想的です。

もう一つの重要な要因は製麹環境の管理です。麹室内の温度と湿度は、麹菌の生育に最適な範囲に保つ必要があります。温度が高すぎたり、湿度が高すぎたりすると、多湿麹になりやすいです。麹室内の環境を適切に制御するために、温度計や湿度計を用いて定期的に測定し、必要に応じて換気や加温、加湿を行いましょう。

多湿麹は、日本酒の品質に悪影響を及ぼすため、早期発見と適切な対処が重要です。麹の色や香り、手触りを注意深く観察し、多湿麹の兆候が見られた場合は、すぐに対応策を講じましょう。例えば、麹の水分量を調整するために、送風を強化したり、温度管理をより厳密に行ったりするなどの工夫が必要です。

高品質な日本酒造りのためには、麹造りの技術を磨き、多湿麹の発生を未然に防ぐことが重要です。蒸米の硬さや製麹環境の管理を徹底することで、多湿麹のリスクを低減できます。麹は日本酒の命とも言える重要な要素であり、その品質管理は日本酒造りの成功を左右します。多湿麹への理解を深め、適切な対策を行うことで、より一層美味しい日本酒造りを目指しましょう。