早沸き:日本酒造りの難所

お酒を知りたい

先生、『早沸き』って、お酒の種類か何かですか?

お酒のプロ

いいえ、お酒の種類ではありません。『早沸き』とは、お酒造りの工程で、もろみが発酵する時に、本来よりも早く発酵が始まってしまうことを指します。特に日本酒造りで使われる言葉です。

お酒を知りたい

準備が整う前に発酵が始まってしまうんですね。何か悪い影響があるんですか?

お酒のプロ

その通りです。早沸きは、お酒の味わいを悪くする原因になります。例えば、雑味が増えたり、香りが悪くなったりすることがあります。目指すお酒の品質にならないため、酒造りでは避けなければいけない現象です。

早沸きとは。

お酒造りで使う言葉「早沸き」について説明します。「早沸き」とは、お酒のもとになる「酒母」を作る段階で、酵母が本来よりも早く発酵を始めてしまうことを指します。酒母には大きく分けて「生もと系」と「速醸系」の二種類があります。生もと系では、蒸したお米の糖化(でんぷんが糖に変わる)と、乳酸菌などによる酸の生成が十分でないうちに酵母が活動を始めると「早沸き」になります。速醸系では、蒸したお米の糖化が十分でないうちに酵母が発酵を始めると「早沸き」となります。

早沸きの概要

お酒造りの、特に酒のもとを育てる工程で、思いのほか早く発酵が始まってしまう現象を早沸きと言います。酒のもととは、お酒全体の元となる酵母をたくさん増やしたもので、いわばお酒の種のような大切なものです。この酒のもと作りで、本来よりも早く酵母が元気に活動し始めてしまうと、お酒造りにおいて管理が難しくなり、品質にも影響するため、好ましくない現象とされています。

具体的には、昔ながらの製法で作られる酒のもとでは、蒸米に含まれるでんぷんが糖に変わる変化と、乳酸菌が酸を作る働きが十分でないうちに、また、簡易な製法で作られる酒のもとでは、蒸米のでんぷんが糖に変わる変化が十分でないうちに、酵母が活発に活動し始めてしまうことを指します。蒸米のでんぷんが糖に変わる変化とは、酵母の栄養となる糖を生み出す工程で、お酒造りにおいて重要な役割を担っています。また、昔ながらの酒のもと作りでは、乳酸菌が酸を作ることで雑菌の繁殖を防ぎ、酒のもとを安定させるという大切な働きがあります。これらの準備が整わないうちに酵母が活動を始めると、雑菌が増えてしまう危険性が高まり、お酒の質に悪い影響を与える可能性があります。

そのため、早沸きを防ぐには、適切な温度管理が重要です。さらに、酵母の活動の度合いを調整するために、細心の注意を払う必要があります。蔵人たちは、経験と技術を駆使して、早沸きを防ぎ、質の高いお酒を造るために日々努力を重ねています。丁寧に温度管理を行い、酵母の活動を見守り、雑菌の繁殖を抑えることで、美味しいお酒ができあがるのです。

| 早沸きとは | 酒のもと(お酒の種)作りで、酵母が本来より早く活動し始める現象。お酒造りの管理を難しくし、品質に影響するため好ましくない。 |

|---|---|

| 発生する場面 |

|

| 早沸きが好ましくない理由 |

|

| 早沸きを防ぐ方法 | 適切な温度管理、酵母の活動度の調整 |

生酛系酒母での早沸き

生酛系酒母造りは、自然界に存在する乳酸菌の力を借りて、雑菌の増殖を抑え込む、古くから伝わる日本酒の醸造方法です。蒸した米、麹、そして水を混ぜ合わせた酛に、空気中を漂う乳酸菌を取り込み、じっくりと時間をかけて乳酸を生成していきます。この乳酸こそが、雑菌の繁殖を防ぐ鍵となります。目指すのは、乳酸菌が十分に増殖し、雑菌を抑え込むのに必要な酸が生成された環境で、酵母の働きを活発化させることです。しかし、この微妙なバランスが崩れ、乳酸菌による酸の生成が不十分なうちに酵母が活発に活動を始めると、いわゆる「早沸き」という現象が起こります。

早沸きは、文字通り酛が早く沸き立つように活発に発酵する状態を指します。これは、酵母が過剰に活動することで、目指す味わいの酒にならない可能性を示唆しています。本来、生酛造りでは、乳酸によって雑菌の繁殖を抑え込んだ後に、酵母がゆっくりと糖をアルコールに変換していくことで、深みのある独特の風味が生まれます。しかし、早沸きが起こると、この繊細な工程が乱され、雑味や酸味の強い、バランスを欠いた酒になってしまうことがあります。

生酛系酒母造りは、自然の乳酸菌の力に頼るため、蔵を取り巻く温度や湿度といった環境条件の影響を大きく受けます。そのため、酒造りの過程では、蔵人が長年培ってきた経験と勘を頼りに、酛の状態を注意深く観察し、温度管理や水加減などを微調整しながら、細心の注意を払って作業を進めていきます。早沸きのようなトラブルを防ぎ、理想的な酒母を造るためには、蔵人の技術と経験、そして自然との対話が欠かせません。こうして丁寧に造られた生酛系の酒は、他にはない複雑で奥深い味わいを持ち、多くの日本酒愛好家を魅了し続けています。

| 工程 | 詳細 | 目的 | リスク | 対策 |

|---|---|---|---|---|

| 生酛系酒母造り | 蒸米、麹、水を混ぜた酛に空気中の乳酸菌を取り込む。 | 乳酸菌を増殖させ、雑菌の繁殖を防ぐ。 | 乳酸菌の増殖が不十分なうちに酵母が活発化すると「早沸き」が発生。 | 蔵人が経験と勘を頼りに、温度管理や水加減を微調整。 |

| 乳酸生成 | 乳酸菌が時間をかけて乳酸を生成。 | 雑菌の繁殖を防ぐ。酵母の働きを活発化させる環境を作る。 | – | – |

| 酵母の活動 | 乳酸生成後、酵母が糖をアルコールに変換。 | 深みのある独特の風味を生成。 | 早沸きにより雑味や酸味の強い酒になる。 | – |

| 早沸き | 酵母が過剰に活動し、酛が早く沸き立つ。 | – | 目指す味わいの酒にならない。 | – |

速醸系酒母での早沸き

速醸酛は、時間をかけて天然の乳酸菌を育成する生酛づくりとは異なり、人工的に作った乳酸を添加することで、短い期間で酒母を製造する方法です。この速醸酛は、酒造りの期間を大幅に短縮できることや、安定した品質の酒母を得やすいといった利点があります。しかし、自然の乳酸菌の働きに頼らないため、生酛造りのような奥深い複雑な風味を出すことは難しいとされています。

この速醸酛では、蒸米に含まれるデンプンが糖に変わる糖化が十分に進んでいないうちに酵母が活発に活動を始めると、早沸きという現象が起こります。早沸きとは、文字通り初期段階で急に発酵が活発になりすぎる状態を指します。本来、酵母はゆっくりと増殖しながら糖分をアルコールに変えていくことで、理想的な発酵状態へと進みます。しかし、糖化が不十分なうちに酵母が過剰に活動を始めると、発酵のバランスが崩れ、酒質に悪影響を及ぼす可能性があります。

具体的には、早沸きが起こると、酵母の活動が不安定になり、最終的に出来上がるお酒の香りが弱くなったり、雑味が増えたりすることがあります。また、発酵のピークが早期に過ぎ去ってしまうため、全体的な発酵期間が短くなり、十分な熟成期間を経たお酒に比べて味わいに深みが欠ける可能性も懸念されます。

このような早沸きを防ぎ、質の高いお酒を造るためには、蒸米の温度管理や酵母の活性を適切に調整することが重要です。糖化がしっかりと進んだ後に、酵母が安定して活動できる環境を整えることで、早沸きによる悪影響を抑え、目指す酒質に近づけることができます。速醸酛は、製造期間の短縮や品質の安定といった利点がある一方で、早沸きのようなリスクも存在します。そのため、適切な管理と細やかな注意を払うことで、速醸酛の利点を最大限に活かし、高品質なお酒造りを実現することが求められます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 速醸酛とは | 人工的に乳酸を添加し、短期間で酒母を製造する方法。生酛造りと比較して、製造期間が短く、品質が安定しやすい。しかし、複雑な風味を出すことは難しい。 |

| 早沸きとは | 糖化が不十分なうちに酵母が過剰に活動し、発酵が初期段階で急激に活発になる現象。 |

| 早沸きの原因 | 蒸米の糖化が十分に進んでいないうちに酵母が活発に活動を始めると起こる。 |

| 早沸きの影響 |

|

| 早沸きの防止策 | 蒸米の温度管理や酵母の活性を適切に調整し、糖化が十分に進んでから酵母が活動できる環境を整える。 |

| 速醸酛のメリット | 製造期間の短縮、品質の安定 |

| 速醸酛のデメリット | 早沸きのようなリスクが存在 |

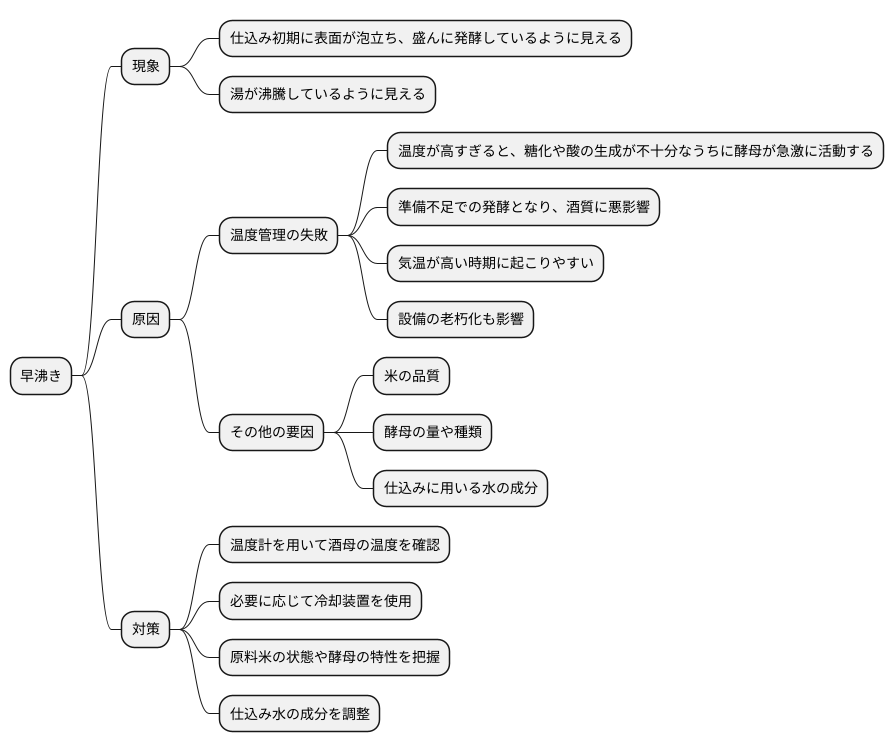

早沸きの原因

酒造りにおいて、初期段階で起こる望ましくない現象の一つに「早沸き」があります。これは、酒母を仕込んでから間もなく、本来の時期よりも早く表面が泡立ち、盛んに発酵しているように見える状態を指します。まるで湯が沸騰しているように見えることから、この名前が付けられています。

早沸きの最も大きな原因は、温度管理の失敗です。酒母造りは、麹の酵素によって米のでんぷんを糖に変え、その糖を酵母がアルコールに変える、繊細な工程です。この工程において、温度は非常に重要な役割を果たします。酵母は温度が高いほど活発に働きますが、初期段階で温度が高すぎると、糖化や酸の生成が十分に進んでいないうちに酵母が急激に活動を開始してしまい、早沸きが起こります。これは、いわば準備不足の状態での発酵であり、酒質に悪影響を及ぼす可能性があります。

温度管理の難しさは、気温の高い時期により顕著になります。また、設備の老朽化なども温度管理を困難にする要因となります。蔵では、長年使い込まれた木桶や土壁など、伝統的な設備が用いられている場合があり、これらは温度変化の影響を受けやすい性質があります。そのため、経験豊富な蔵人であっても、細心の注意を払って温度管理を行う必要があります。

早沸きは、温度以外にも、原料である米の品質、酵母の量や種類、仕込みに用いる水の成分など、様々な要因が複雑に絡み合って起こると考えられています。例えば、米のでんぷんの質や量、酵母の活力、水に含まれるミネラルなどは、発酵の速度に影響を与えるため、早沸きの発生に関係する可能性があります。

早沸きを防ぐためには、蔵人は常に温度計を用いて酒母の温度を注意深く確認し、必要に応じて冷却装置を使用するなど、適切な対策を講じる必要があります。また、原料米の状態や酵母の特性を把握し、仕込み水の成分を調整することも重要です。長年の経験と技術に基づいた、徹底した管理があってこそ、良質な酒造りが可能となるのです。

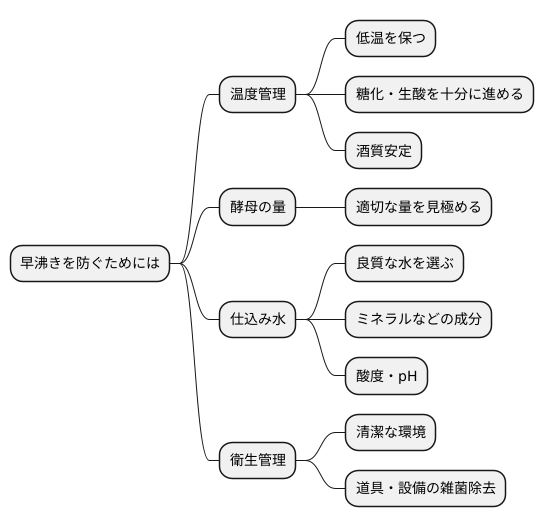

早沸きの対策

酒造りにおいて、「早沸き」は発酵が想定よりも早く進む現象であり、酒の味わいに悪影響を与えるため、蔵人たちはその対策に細心の注意を払っています。早沸きを防ぐためには、様々な要因を考慮する必要があります。

まず、温度管理は非常に重要です。酒母造りの初期段階では、低い温度を保ち、じっくりと時間をかけることで、米のデンプンが糖に変わる糖化と、乳酸菌が生み出す酸が増える生酸が十分に進みます。これらの工程がしっかりと行われることで、酒質が安定し、早沸きしにくい酒母となります。逆に、温度が高すぎると、酵母が活発になりすぎて、発酵が急激に進み、早沸きにつながる可能性が高まります。

次に、酵母の量も重要な要素です。酵母はアルコール発酵を担う微生物ですが、その量が多すぎると、発酵速度が速くなりすぎて、早沸きが起こりやすくなります。適切な酵母の量を見極めることは、蔵人の経験と技術が問われるところです。

仕込み水も重要な役割を果たします。仕込み水に含まれるミネラルなどの成分は、酒母の酸度や水素イオン濃度(pH)に影響を与えます。酸度やpHは、酵母の活動や雑菌の繁殖に関係するため、間接的に早沸きの発生に影響を及ぼします。良質な仕込み水を選ぶことは、美味しい酒造りの第一歩と言えるでしょう。

さらに、清潔な環境を維持することも欠かせません。酒母造りに使用する道具や設備に雑菌が付着していると、酒母の品質が低下するだけでなく、雑菌が生成する物質が早沸きの原因となることもあります。そのため、蔵人たちは常に清潔な環境を保つよう心掛けています。

このように、早沸きを防ぐためには、温度、酵母の量、仕込み水、衛生管理など、様々な要素を考慮する必要があります。蔵人たちはこれらの要素を総合的に判断し、長年培ってきた経験と技術を駆使することで、早沸きを防ぎ、高品質な日本酒を造り続けています。

早沸きの影響

酒造りにおいて、酒母が適切な温度でしっかりと発酵することは、美味しいお酒を造るために非常に大切です。しかし、この発酵過程で「早沸き」と呼ばれる現象が起こると、酒質に様々な好ましくない影響が出てしまいます。

早沸きとは、文字通り酒母が予定よりも早く沸騰してしまう現象です。本来、じっくりと時間をかけて発酵が進むことで、米由来の豊かな香りが引き出され、奥深い味わいが生まれます。しかし、早沸きが起こると、この繊細な香りの成分が揮発してしまい、せっかくの香りが薄れてしまうことがあります。さらに、発酵が不完全なまま高温にさらされることで、雑味やえぐみが生じ、本来の風味を損なってしまう可能性も高いです。

また、酒の味わいを左右する酸度も、早沸きの影響を受けやすいため、酸味が不安定になることがあります。望ましい酸度は、お酒に爽やかさやキレを与えてくれますが、早沸きによって酸度が乱れると、味がぼやけたり、バランスが悪くなってしまうのです。

さらに、早沸きによって生成されたアルコールは、雑菌のエサとなる可能性があります。雑菌が繁殖すると、お酒が腐敗し、飲めない状態になってしまうこともあります。酒造りにおいて衛生管理は非常に重要ですが、早沸きは雑菌繁殖のリスクを高め、腐造を引き起こす原因の一つとなり得ます。

そして、早沸きでもっとも懸念されるのが、酵母の活動への影響です。酵母は、お酒造りに欠かせない微生物であり、糖を分解してアルコールと二酸化炭素を生み出す役割を担っています。しかし、早沸きによって酒母の温度が急激に上昇すると、酵母が弱ってしまい、本来の働きができなくなってしまいます。その結果、発酵が途中で止まってしまったり、十分なアルコールが生成されなかったりするなど、深刻な問題を引き起こすのです。仕込みのスケジュールが大幅に狂ったり、最悪の場合、製品化が不可能になることもあります。

このように、早沸きは酒質に悪影響を及ぼすだけでなく、酒造りの工程全体にも大きな支障をきたす可能性があります。そのため、早沸きを避けることは、美味しいお酒を安定して造る上で非常に重要な課題と言えるのです。

| 早沸きの影響 | 詳細 |

|---|---|

| 香りの変化 | 繊細な香りが揮発し、香りが薄れる |

| 味の変化 | 雑味やえぐみが生じ、本来の風味が損なわれる。酸味が不安定になり、味がぼやけたりバランスが悪くなる。 |

| 衛生上の問題 | 生成されたアルコールが雑菌のエサとなり、腐敗のリスクが高まる。 |

| 酵母への影響 | 酵母が弱り、発酵が停止したり、アルコール生成が不十分になる。仕込みのスケジュールに影響が出たり、製品化が不可能になる場合も。 |