泡の玉、美酒への道しるべ

お酒を知りたい

先生、「玉泡」ってどういう意味ですか?お酒の用語で出てきたんですが、よく分からなくて。

お酒のプロ

いい質問だね。「玉泡」はお酒、特に日本酒の製造過程で出てくる用語だよ。お酒のもとになる醪(もろみ)が発酵していく過程で、泡の状態が変化していくんだけど、その泡の様子を表しているんだ。

お酒を知りたい

泡の様子ですか?具体的にはどんな感じでしょうか?

お酒のプロ

発酵の初期は盛んに泡立つんだけど、後期になると泡立ちが落ち着いてきて、小さな丸い泡が醪の表面に浮かぶようになる。その泡の様子がまるで玉のように見えることから「玉泡」って言うんだよ。泡が減って、発酵が終わりに近づいているサインなんだ。

玉泡とは。

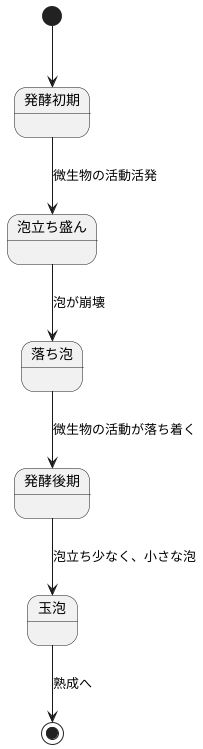

お酒造りの中で使われる「玉泡」という言葉について説明します。「玉泡」とは、もろみ(蒸した米、米麹、水などを混ぜて発酵させたもの)の発酵が進むにつれて泡立ち方が変化していく過程で見られる現象の一つです。発酵の初期には盛んに泡立ちますが、やがて泡が落ち着いてきます。その後、発酵の後期になると再び泡立ちますが、今度は泡の量が少なくなり、まるで玉のような泡がもろみの表面を覆うようになります。この状態を「玉泡」と呼びます。

発酵の泡

お酒造りは、小さな生き物の働きを借りて、甘いものからお酒の元となるものを作り出す技です。この営みは、「発酵」と呼ばれ、目には見えない小さな生き物である「酵母」が大きな役割を担っています。

酵母は、甘いものを食べて、お酒の元となるものと、泡のもととなる気体を作ります。この気体は、お酒を仕込む桶の中で、小さな泡となり、水面に向かって끊임없이湧き上がります。まるで、酵母が生きて呼吸している証のようです。仕込みの桶を覗き込めば、泡の景色は刻一刻と変化します。

泡立ちが活発な時は、酵母が元気に働いている証拠です。泡は勢いよく立ち上がり、水面はまるで生きているかのように波立ちます。泡の粒も大きく、力強く弾ける様子からは、酵母の活力が伝わってきます。反対に、泡立ちが弱まると、酵母の活動も穏やかになっていることを示します。泡はゆっくりと立ち上がり、水面も静かです。泡の粒も小さくなり、儚く消えていきます。

お酒を造る人たちは、この泡の様子を注意深く観察します。泡立ち方、泡の大きさ、泡が消える速さなど、様々な要素から、お酒の状態を見極めるのです。まるで、酵母と会話しているかのようです。泡は、酵母からのメッセージであり、お酒造りの大切な手がかりとなります。経験豊富な造り手は、泡のわずかな変化も見逃さず、適切な温度管理や材料の調整を行います。

こうして、小さな泡の一つ一つが、美味しいお酒を生み出すための大切な情報を伝えているのです。お酒造りは、まさに、目には見えない小さな生き物との共同作業であり、泡はそのコミュニケーションツールと言えるでしょう。

| 泡の状態 | 酵母の活動 | お酒造りの状態 |

|---|---|---|

| 活発な泡立ち 大きな泡 力強い泡 |

活発 | 順調に発酵が進んでいる |

| 弱い泡立ち 小さな泡 儚く消える泡 |

穏やか | 発酵が穏やか、または停滞気味 |

玉泡の登場

お酒造りの工程で、発酵は重要な段階です。発酵の初期には、微生物の活動が活発になり、盛んに泡が発生します。この泡は、醪の表面を白く覆い尽くすほど勢いがあります。まるで、醪が沸き立っているかのように見えます。この泡は、次第に大きくなり、やがて重さに耐えきれなくなって崩壊し、醪の中に消えていきます。この状態を「落ち泡」と呼び、発酵が活発に進んでいることを示すサインの一つです。

落ち泡の後、発酵も後期に入ると、微生物の活動が落ち着き、泡立ちも少なくなってきます。醪の表面は、静けさを取り戻し、まるで鏡のように滑らかになります。そして、この静かな醪の表面に、小さな玉のような泡が浮かび上がるようになります。これが「玉泡」と呼ばれる状態で、発酵が順調に進み、醪が熟成へと向かっていることを示す重要なサインです。

玉泡は、醪の粘度が高まり、泡が大きくなりにくくなったことで発生します。発酵の初期に比べて、醪の成分が変化し、とろみが増してくるのです。このとろみのある醪の中で、小さな泡はゆっくりと浮かび上がり、まるで宝石のように輝きます。玉泡の大きさは、米粒ほどで、均一に並んで醪の表面を覆います。まるで、醪が静かに呼吸をしているかのように、ゆっくりと泡が浮かび上がり、消えていきます。この玉泡の状態は、お酒の味わいを左右する重要な要素であり、杜氏は、玉泡の状態を注意深く観察することで、発酵の進み具合を判断し、最高の状態でお酒を造り上げます。玉泡は、まさに、お酒造りの妙技と言えるでしょう。

美酒への期待

酒造りの工程において、醪(もろみ)の表面に浮かび上がる白い泡、「玉泡(たまあわ)」は、特別な意味を持ちます。それは、醪の熟成が進み、仕込みの最終段階が間近に迫っていることを示す重要なサインです。まるで宝石のように美しく輝くこの泡は、蔵人にとって、長きにわたる努力が報われる瞬間の到来を告げる、希望の光と言えるでしょう。

玉泡の出現は、醪の中で酵母が活発に活動し、アルコール発酵が順調に進んでいることを示しています。蔵人たちは、この玉泡の状態を注意深く観察することで、醪の熟成度合いを見極めます。泡の大きさ、色、そして消え方など、様々な要素が判断材料となります。長年の経験と、研ぎ澄まされた感覚によって、彼らは最適な仕込みのタイミングを計るのです。

玉泡の出現は、単なる物理現象ではありません。それは、蔵人たちの、良質な酒を造りたいという熱い想いと、長年の経験と技術の集大成と言えるでしょう。厳しい寒さの中、寝食を忘れて仕込みに励んできた蔵人たちにとって、玉泡の出現は、これまでの苦労が報われる瞬間への期待感で胸を満たします。それは、まるで夜明け前の静寂の中で、希望の光を目にするかのような、感動的な瞬間です。

そして、玉泡は、単に蔵人だけのものではありません。美味しいお酒を心待ちにしている消費者にとっても、玉泡は美酒への期待を象徴する存在と言えるでしょう。玉泡の輝きは、やがて人々の心を満たす美酒の誕生を予感させ、私たちに深い感動と喜びを与えてくれるのです。

仕込みを終えた醪は、やがて搾られ、熟成を経て、芳醇な香りと深い味わいを湛えた美酒へと姿を変えます。その一杯には、蔵人たちの情熱と、玉泡がもたらした希望が詰まっているのです。

| 玉泡(たまあわ) | 状態 | 意味 | 対象 |

|---|---|---|---|

| 出現 | 醪の表面に白い泡が浮かぶ | 仕込み最終段階が近いサイン。アルコール発酵が順調。 | 蔵人 |

| 観察 | 泡の大きさ、色、消え方 | 醪の熟成度合いを見極める。仕込みのタイミングを計る。 | 蔵人 |

| 意味 | 蔵人の熱い想いと技術の集大成、希望の光 | これまでの苦労が報われる瞬間への期待感 | 蔵人 |

| 象徴 | 美酒への期待 | 深い感動と喜び | 消費者 |

泡を見守る

お酒造りにおいて、発酵は最も重要な工程の一つであり、その状態を把握するために、蔵人たちは古くから泡に着目してきました。醪の表面に浮かぶ泡は、まるで生き物のように常に変化を続け、その様子は発酵の状態を雄弁に物語っています。

泡の立ち具合、大きさ、消え方、色、そして香り。これらの微妙な変化を、蔵人たちは五感を研ぎ澄ませて観察します。たとえば、泡立ちが活発で勢いがあるときは、酵母が元気に活動し、順調に発酵が進んでいることを示しています。逆に、泡立ちが弱く、消えるのが早い場合は、発酵が停滞している可能性があります。また、泡の色や香りは、雑菌の繁殖や、予期せぬ化学変化の兆候を捉える手がかりとなります。

泡の観察に基づいて、蔵人たちは様々な調整を行います。例えば、発酵が活発すぎる場合は、温度を下げることで酵母の活動を抑制します。逆に、発酵が遅い場合は、温度を上げる、あるいは原料を追加することで発酵を促進します。仕込みのタイミングも、泡の状態を見ながら慎重に決定されます。まさに、泡は蔵人と微生物をつなぐ、言葉のないコミュニケーションツールと言えるでしょう。

長年の経験と勘、そして泡からの繊細なメッセージを読み解くことで、蔵人たちは発酵を巧みに制御し、目指す味わいの酒を生み出します。一つとして同じ表情を見せない泡を見守り続けること。それは、美味しいお酒造りには欠かせない、蔵人の技術と情熱の証なのです。泡の観察は、単なる作業ではなく、微生物との対話であり、自然の摂理への深い理解に基づく、尊い営みと言えるでしょう。

| 泡の状態 | 発酵の状態 | 蔵人の対応 |

|---|---|---|

| 泡立ちが活発で勢いがある | 酵母が元気に活動し、順調に発酵が進んでいる | 温度を下げる |

| 泡立ちが弱く、消えるのが早い | 発酵が停滞している可能性がある | 温度を上げる、原料を追加する |

| 泡の色や香りの変化 | 雑菌の繁殖や、予期せぬ化学変化の兆候 | 状況に応じて対応 |

伝統の技

お酒造りにおいて、泡は発酵の状態を知るための重要な指標となります。その泡を見極める技術は、まさに伝統の技と言えるでしょう。長年、酒蔵で働く職人たちは、泡の様相を注意深く観察し、その微妙な変化を読み取ってきました。泡の大きさ、その形、どれくらいの時間泡立つのか、そして泡が消える速度など、様々な要素が複雑に絡み合い、発酵の状態を表しているのです。

例えば、泡が大きく力強い時は、発酵が活発に進んでいることを示します。反対に、泡が小さく消えやすい時は、発酵が落ち着いた状態にあると判断できます。熟練の職人は、これらの泡の状態を五感を使って感じ取り、最適な仕込みのタイミングを見極めます。これは一朝一夕にできるものではなく、長年の経験と、それによって培われた勘に基づいた高度な技術なのです。

この見極めの技術は、師匠から弟子へと、代々受け継がれてきました。口伝や実践を通して伝えられるその技は、日本の酒造りの歴史と文化を支えてきたと言えるでしょう。近年、科学技術の進歩により、発酵の状態を数値で管理することが可能になりました。しかし、数値だけでは捉えきれない微妙な変化を感じ取るには、今もなお、伝統の技が不可欠です。

現代の技術と伝統の技を融合させることで、高品質なお酒が造られています。こうして造られたお酒は、日本の食卓を彩り、祝い事や特別な日など、様々な場面で人々に喜びと感動を与え続けています。そして、その一杯には、職人たちの技術と情熱、そして日本の酒造りの歴史と文化が凝縮されているのです。

| 泡の状態 | 発酵の状態 |

|---|---|

| 泡が大きく力強い | 発酵が活発 |

| 泡が小さく消えやすい | 発酵が落ち着いている |

味わいを想像する

お酒を口にする前から、その味わいを想像する時間を持つことは、お酒を楽しむ上での大切な儀式と言えるでしょう。グラスに注がれたお酒の表面に浮かぶ泡の一つ一つ、玉泡は、これから広がる風味の風景を映し出す、小さな鏡のような存在です。

きめ細かく繊細な泡立ちを見せるお酒は、口に含んだ瞬間、絹のように滑らかで優しい舌触りを感じさせてくれるでしょう。まるで春のそよ風のように柔らかく、繊細な味わいが口の中いっぱいに広がり、長く余韻を残すことが期待されます。一方で、勢いよく立ち上る力強い泡は、そのお酒が持つ豊かなコクと深みを物語っています。口に含むと、複雑な風味の層が幾重にも重なり、まるで大地の恵みのような力強さと奥深さを体感できるでしょう。

玉泡は、お酒の発酵過程で生まれた炭酸ガスが液体の中に溶け込み、再び現れたものです。その泡の大きさや立ち昇り方、持続時間など、一つ一つの特徴が、お酒の個性、つまりは発酵の過程で培われた独特の風味を示唆しています。例えば、泡が細かく長く続くものは、じっくりと時間をかけて発酵されたお酒であることを暗示しています。また、大きな泡が勢いよく立ち上るものは、短期間で発酵が進んだお酒である可能性を示唆します。このように、玉泡を観察することで、そのお酒がどのような道のりを経て私たちの目の前に現れたのかを想像することができます。

お酒を味わう際には、ぜひ一度、グラスの中の玉泡に注目してみてください。そして、その泡立ちから想像される風味や、発酵の過程に思いを馳せてみてください。きっと、今までとは違った視点でお酒の奥深さを感じ、より一層お酒を楽しむことができるでしょう。

| 泡の特徴 | 予想される味わい | 発酵過程 |

|---|---|---|

| きめ細かく繊細な泡立ち | 滑らか、優しい、繊細、余韻が長い | じっくり時間をかけて発酵 |

| 勢いよく立ち上る力強い泡 | 豊かなコクと深み、複雑な風味 | 短期間で発酵 |