秋の味覚、秋あがりを楽しむ

お酒を知りたい

先生、「秋あがり」と「秋晴れ」って、何か関係があるんですか?どちらも秋って言葉が入っていますよね。

お酒のプロ

良いところに気がつきましたね。実は「秋あがり」と「秋晴れ」はどちらも、冬に作ったお酒を春と夏を越えて熟成させて、秋に出荷するお酒のことを指す言葉なんです。つまり、同じお酒を指す別の呼び方なんですよ。

お酒を知りたい

へえー!じゃあ、「ひやおろし」とも同じお酒なんですか?

お酒のプロ

その通り!「ひやおろし」も「秋あがり」「秋晴れ」と同じお酒のことを指します。どれも秋に出荷されるお酒を表す言葉なんですよ。

秋あがり・秋晴れとは。

秋あがり、または秋晴れと呼ばれるお酒について説明します。このお酒は、冬に作ったお酒を春と夏の間、じっくりと貯蔵して熟成させ、秋の初めに生のまま瓶詰めして出荷されます。秋に出荷されることから、秋あがりや秋晴れと呼ばれています。ひやおろしという呼び方もあります。

秋あがりの由来

秋あがりとは、冬の寒い時期に仕込まれたお酒が、春、夏と季節を越え、じっくりと貯蔵、熟成の期間を経て、秋の初めに蔵出しされる日本酒のことです。自然の温度変化に身を任せ、ゆっくりと時を過ごすことで、独特のまろやかさと奥行きのある味わいが生まれます。

冬の厳しい寒さに耐え、春の芽出しを迎え、夏の太陽を浴びて成長し、そして秋には豊かな実りをもたらす稲穂のように、秋あがりもまた、長い熟成期間を経て、その最良の状態、つまり飲み頃を迎えるのです。まさに、秋の訪れを知らせる風物詩と言えるでしょう。

秋あがりの名前の由来は、その名の通り、秋に出荷されることにあります。蔵の中でじっくりと熟成されたお酒は、秋の涼風が吹き始める頃、ようやく世に出ることになります。また、「ひやおろし」とも呼ばれ、どちらも秋の旬の日本酒として、多くの人に愛されています。

ひやおろしは、夏の暑さが和らぎ、涼しくなって初めて火入れ(加熱処理)を行うことから、「火入れ一番乗り」という意味を持ちます。火入れをすることで、お酒の品質を安定させ、長期間の保存を可能にしています。 こうして、秋あがりの日本酒は、秋の収穫を祝う宴や、涼しくなった夜長の晩酌など、様々な場面で楽しまれています。

秋あがりは、熟成によって角が取れ、まろやかな口当たりになります。新酒のフレッシュな味わいとはまた違った、円熟した落ち着いた風味を堪能することができます。秋の食材との相性も良く、旬の魚介類やきのこ料理などと共に味わうことで、より一層、秋の深まりを感じることができるでしょう。

| 名称 | 別名 | 熟成期間 | 出荷時期 | 特徴 | 火入れ | 味わい |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 秋あがり | ひやおろし | 春、夏 | 秋 | まろやかさ、奥行きのある味わい | 涼しくなって初めて行う(火入れ一番乗り) | 熟成による円熟した落ち着いた風味 |

秋あがりの味わいと特徴

秋あがりは、冬の間に仕込まれたお酒が、春と夏を越し、秋に初めて口開けされる日本酒のことです。長い熟成期間を経て、生まれたばかりの荒々しさは消え、円熟したまろやかな味わいが最大の魅力です。

生まれたての新酒は、フレッシュで溌剌とした香りが特徴ですが、秋あがりは、じっくりと時間をかけて熟成されたことで、角が取れ、落ち着いた風味へと変化します。まるで静かに燃える炎のように、穏やかで深みのある味わいが特徴です。春の芽出し、夏の成長を経て、秋の実りに例えられるように、日本酒もまた、四季の移ろいの中でゆっくりと熟成し、その味わいを深めていきます。

秋あがりの香りは、熟成によって生まれた特有のものです。新酒のような華やかな果実香とは異なり、落ち着いた趣のある香りが楽しめます。熟した果実や、蜂蜜、キャラメルなどを思わせる、複雑で奥行きのある香りが、秋の静けさと見事に調和します。まるで紅葉が織りなす錦絵のような、秋の情景を思い起こさせ、五感を刺激する、季節感あふれるお酒と言えるでしょう。

飲み方としては、冷やして飲むのがおすすめです。ひんやりとした温度帯で、熟成されたまろやかな味わいと、複雑な香りを存分に楽しめます。また、ぬる燗にするのも良いでしょう。温めることで、香りがさらに引き立ち、まろやかさが一層増します。温度の変化によって、異なる表情を見せる秋あがりは、まさに秋の夜長を楽しむのに最適なお酒です。それぞれの好みに合わせて、飲み方を変えながら、秋あがりの奥深い世界を探求してみてください。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 定義 | 冬の間に仕込まれた日本酒が、春と夏を越し、秋に初めて口開けされるもの。 |

| 熟成期間 | 長い熟成期間を経て、円熟したまろやかな味わいが最大の魅力。 |

| 味わい | 生まれたての荒々しさは消え、落ち着いた風味。穏やかで深みのある味わい。 |

| 香り | 熟成された特有の香り。熟した果実、蜂蜜、キャラメルなどを思わせる複雑で奥行きのある香り。 |

| 飲み方 | 冷やして飲むのがおすすめ。ぬる燗も良。 |

秋あがりと料理の組み合わせ

秋たけなわの時期にのみ味わえるお酒「ひまわりの露」とも呼ばれる秋あがりは、夏の間に熟成が進み、まろやかで円熟した風味を帯びます。このまろやかな味わいは、実りの秋を迎えた旬の食材との相性が抜群です。特に、秋の味覚の代表格であるサンマの塩焼きとは、まさに理想的な組み合わせと言えます。脂の乗ったサンマの濃厚な風味と、秋あがりのまろやかな旨みが口の中で溶け合い、互いを引き立て合うことで、忘れられないほどの絶妙な調和を生み出します。

秋の味覚はサンマだけにとどまりません。豊かな香りを放つマツタケをはじめとするきのこ類との相性も格別です。秋あがりのまろやかな味わいは、きのこ本来の風味を損なうことなく、むしろその繊細な香りをより一層引き立てます。土瓶蒸しやきのこご飯など、きのこの旨みを存分に味わえる料理と組み合わせることで、秋の深まりを五感で感じることができるでしょう。また、ほくほくとした食感と優しい甘みが特徴の栗ご飯とも見事な相性をみせます。栗の甘みと秋あがりのまろやかさが互いに響き合い、上品な味わいを醸し出します。

その他にも、香ばしく焼き上げた焼き鳥や、じっくりと煮込んだ煮物、体の芯から温まる鍋料理など、秋の食卓を彩る様々な料理と秋あがりはよく合います。旬の食材をふんだんに使った料理と、円熟した味わいの秋あがりを組み合わせることで、秋の訪れをより一層楽しむことができるでしょう。それぞれの料理に合わせて、冷酒や燗酒など、温度を変えて楽しむのもおすすめです。ひんやりとした冷酒は、食材の風味をより際立たせ、温かい燗酒は、体の芯から温まり、より深いリラックスをもたらします。秋の夜長に、旬の味覚と秋あがりをゆっくりと味わい、深まる秋を感じてみてはいかがでしょうか。

| お酒 | 特徴 | 相性の良い料理 | 温度 |

|---|---|---|---|

| 秋あがり(ひまわりの露) | 夏の間に熟成が進み、まろやかで円熟した風味 |

|

冷酒、燗酒 |

秋あがりの楽しみ方

お酒がおいしくなる季節、秋。夏の暑さが和らぎ、過ごしやすい気候の中で、ひときわおいしく感じるのが「秋あがり」です。秋あがりとは、その年の秋に初めて搾られたばかりのお酒のこと。搾りたてならではの、フレッシュな味わいと香りが魅力です。

秋あがりの楽しみ方は、様々です。キリッと冷えた冷酒で味わうのも良いですし、ゆっくりと時間をかけて、ぬる燗で楽しむのもおすすめです。冷酒でいただく際は、よく冷やしたグラスに注ぎましょう。口に含んだ時のすっきりとした喉越しと、鼻に抜ける爽やかな香りは、格別です。秋の味覚である、サンマの塩焼きなどと一緒に味わうのも良いでしょう。

一方、ぬる燗で楽しむ場合は、40度前後がおすすめです。これは、人の肌くらいの温度です。徳利にお酒を移し、お湯につけて温めます。温度計がなくても、徳利を手で触って、ほんのりと温かさを感じる程度で十分です。ぬる燗にすることで、まろやかな口当たりとふくよかな香りが引き立ち、落ち着いた雰囲気の中で、じっくりと味わうことができます。煮物や焼き鳥など、温かい料理と合わせると、より一層おいしく感じられるでしょう。

また、飲む器にもこだわってみましょう。お猪口で飲むのも良いですが、ワイングラスを使ってみるのもおすすめです。ワイングラスは、口が広く、香りが立ちやすい形をしています。秋あがりの複雑な香りをより深く感じることができ、新しい発見があるかもしれません。

冷酒、ぬる燗、そして器。それぞれの楽しみ方で、秋あがりの魅力を存分に味わってみてください。

| 楽しみ方 | 温度 | 特徴 | 合う料理 | 器 |

|---|---|---|---|---|

| 冷酒 | よく冷やす | すっきりとした喉越し、爽やかな香り | サンマの塩焼き | 冷酒グラス |

| ぬる燗 | 40度前後 | まろやかな口当たり、ふくよかな香り | 煮物、焼き鳥 | 徳利 |

| 共通 | – | 複雑な香りを楽しむ | – | ワイングラス |

秋あがりとひやおろしの違い

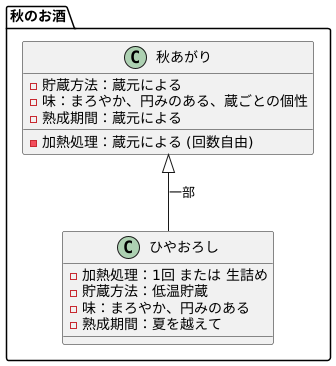

秋風が心地よい季節になると、酒屋に「秋あがり」や「ひやおろし」といった文字を見かけるようになります。どちらも冬に仕込まれたお酒が、ひと夏を越えて熟成され、秋に出荷されるお酒です。一見同じように思えますが、実は微妙な違いがあります。「ひやおろし」は、春先に瓶詰めされた後、一度だけ加熱処理を行うか、全く加熱処理を行わない「生詰め」で貯蔵・熟成されたお酒のことを指します。夏の暑さを乗り越え、ほどよく熟成された「ひやおろし」は、まろやかで円みのある味わいが特徴です。

一方、「秋あがり」という言葉には、明確な定義はありません。加熱処理の回数や貯蔵方法に決まりがなく、蔵元ごとの個性が大きく反映されます。つまり、「ひやおろし」は「秋あがり」の一部と考えることができます。多くの場合、「秋あがり」は「ひやおろし」と同様に、穏やかな味わいを持ちますが、蔵によっては熟成期間や加熱処理の方法を調整することで、独特の風味を醸し出しています。

例えば、熟成期間を長くすることで、より深いコクと複雑な味わいを生み出す蔵もあります。また、あえて二度加熱処理を行うことで、お酒の味わいを安定させ、保存性を高める工夫をしている蔵もあります。このように、「秋あがり」は蔵元の技術やこだわりが色濃く反映されたお酒と言えるでしょう。

「ひやおろし」と「秋あがり」、どちらも秋の訪れを感じさせてくれる風物詩です。それぞれの製造方法の違いを知り、飲み比べてみることで、日本酒の奥深さをより一層楽しむことができます。冷酒でスッキリと味わうのはもちろん、ぬる燗でじっくりと味わうのもおすすめです。それぞれの蔵元の個性を、じっくりと堪能してみてください。

まとめ

夏の強い日差しを浴びた後、涼しく穏やかな秋風が吹き始める頃、お酒の世界にも秋の訪れを告げる特別な酒が登場します。それが「秋あがり」です。秋あがりとは、春に仕込まれたお酒が夏の暑さを乗り越え、ゆっくりと時間をかけて熟成されたお酒のこと。強い日差しと高い気温の中で、じっくりと寝かされることで、独特のまろやかさと豊かな香りが生まれます。

まるで紅葉のように深みを増した色合いを眺めながら、口に含むと、まろやかな舌触りと共に、芳醇な香りが鼻腔をくすぐります。春のフレッシュな味わいは影を潜め、熟成によって生まれた複雑な風味が口いっぱいに広がり、秋の深まりを感じさせます。

この秋あがりの魅力は、秋の旬な食材との相性の良さにもあります。秋の味覚の代表格である、サンマの塩焼きや松茸ご飯、栗ご飯など、素材本来の旨味を最大限に引き立て、互いを高め合う絶妙な組み合わせです。

飲み方も、冷やでキリッと味わうのも良し、ぬる燗でじっくりと味わうのも良し、それぞれの好みに合わせて楽しむことができます。冷やすことで、熟成されたまろやかさの中に、すっきりとした爽やかさが加わり、秋の夜長にぴったりの落ち着いた味わいを演出します。一方、ぬる燗にすることで、香りが一層引き立ち、まろやかさが増し、体に染み渡るような温かみを感じることができます。

酒蔵によって味わいが異なるのも秋あがりの魅力の一つです。それぞれの酒蔵が持つ伝統の技と、その年の気候風土によって、異なる個性が生まれます。様々な酒蔵の秋あがりを飲み比べて、自分好みの一本を見つけるのも秋の楽しみ方の一つと言えるでしょう。

今年の秋は、旬の食材と共に、じっくりと熟成された秋あがりを味わい、秋の訪れを五感で感じてみてはいかがでしょうか。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 定義 | 春に仕込まれたお酒が夏を越し、熟成されたもの |

| 熟成による変化 | まろやかな舌触り、芳醇な香り、深い色合い、複雑な風味 |

| 旬の食材との相性 | サンマの塩焼き、松茸ご飯、栗ご飯など |

| 飲み方 | 冷や:すっきりとした爽やかさ ぬる燗:香り高く、まろやかで温かみのある味わい |

| 酒蔵による違い | 伝統の技と気候風土により異なる個性を持つ |