お酒の深み:基調香を探る

お酒を知りたい

先生、『基調香』って、お酒を空気にさらしたあとに残る香りってことで合ってますか?

お酒のプロ

うん、だいたい合ってるよ。特に日本酒を空気に触れさせてしばらく置いておくとき、最後に残る香りのことを『基調香』っていうんだ。お燗酒を冷ました後にも感じられる香りでもあるね。

お酒を知りたい

じゃあ、例えばお燗酒を冷ました後の、ちょっとツンとしたような匂いも基調香ってことですか?

お酒のプロ

そうだね。日本酒を温めた後に冷ますと、香りが変化していくんだけど、その変化した後の香りが基調香になる。ツンとした匂いだけでなく、熟成したような香りや、穀物の香りなど、お酒の種類によって様々だよ。

基調香とは。

お酒の言葉で「基調香」というものがあります。これは、日本酒を空気にさらしておいた後に、残った部分から漂う香りのことです。温めたお酒を冷ましたあとの香りも、この「基調香」にあたります。

基調香とは

お酒の味を深く知る上で欠かせないのが、基調香と呼ばれるものです。これは、お酒を口に含んだ後、あるいは空気に触れさせてしばらく経ってから、初めて感じられる奥深い香りのことを指します。最初に感じる華やかな香りとは違い、お酒の芯となる、じっくりと腰を据えたような印象を与えます。

例えるなら、オーケストラの演奏で、様々な楽器が奏でる音色の中で、低音楽器が全体のハーモニーを支えているようなものです。華やかな高音のメロディーも重要ですが、それを支える低音があることで、曲全体に深みと奥行きが生まれます。基調香も同じように、お酒全体の味わいに厚みを与え、より複雑で奥深いものへと昇華させるのです。

この基調香は、お酒の種類や製法、熟成の度合いによって大きく変化します。例えば、米の旨味を活かしたお酒では、熟した果実や穀物の香ばしい香りが感じられることがあります。また、長期熟成されたお酒では、蜂蜜やカラメルのような甘い香りが加わり、より複雑な香りの世界が広がります。

初めてお酒を味わう方にとっては、この基調香を捉えるのは難しいかもしれません。しかし、様々な種類のお酒を飲み比べるうちに、少しずつその違いが分かるようになり、香りの中に隠された奥深い世界に気付くことができるでしょう。基調香を意識することで、お酒の個性を見抜き、より深く味わいを理解し楽しむことができるようになります。まるで宝探しのように、香りの中に隠された様々な要素を探し出し、自分だけのお気に入りの一本を見つける喜びを味わってみてください。

| 基調香とは | 特徴 | 例え | 影響要素 | その他 |

|---|---|---|---|---|

| お酒の奥深い香り | じっくりとした印象、お酒の芯となる香り | オーケストラの低音楽器のハーモニー | お酒の種類、製法、熟成の度合い |

|

| 華やかな香りとは異なる | 例:米の旨味を活かしたお酒 -> 熟した果実、穀物の香り 長期熟成 -> 蜂蜜、カラメル |

温めたお酒の香り

お酒を温める、特に燗にすることで、その奥深い香りの世界が広がります。これは温度が上がることで、お酒に含まれる様々な香りの成分が揮発しやすくなるためです。普段は隠れて感じにくい繊細な香りも、温めることで空気中に解き放たれ、私たちの鼻をくすぐります。

例えば、じっくりと熟成させたお酒の場合、温めることで、カラメルや蜂蜜を思わせる甘い香りが一層際立ちます。まるでとろけるような、ふくよかな香りが口の中に広がり、豊かな味わいを演出します。一方、生まれたてのようにみずみずしいお酒であれば、米本来の旨みや甘みがより強く感じられるようになります。まるで炊きたてのご飯のような、ほっとする優しい香りが鼻腔をくすぐり、心地よい気分にさせてくれます。

このように、お酒の香りは温度によって大きく変化します。同じお酒でも、冷やで飲む時と燗で飲む時では、全く異なる表情を見せてくれます。例えば、冷やではきりっとした酸味が際立っていたお酒が、燗にすることでまろやかな甘みを持つようになることもあります。また、冷やでは控えめだった香りが、温めることで華やかに花開くこともあります。温度による香りの変化を楽しむことは、お酒を味わう上での大きな醍醐味の一つと言えるでしょう。様々な温度帯で試すことで、お気に入りの一杯、そして新しい発見に出会えるかもしれません。

| お酒の状態 | 温めた時の香り | 味わい |

|---|---|---|

| 熟成酒 | カラメル、蜂蜜のような甘い香り | とろけるような、ふくよかな味わい |

| みずみずしいお酒 | 米本来の旨み、甘み、炊きたてご飯のような香り | ほっとする優しい味わい |

お酒の品質との関係

お酒の品質は、その香り、すなわち基調香と深い関わりがあります。熟成がうまく進んだ質の良いお酒は、幾重にも重なり合った奥行きのある豊かな香りを放ちます。まるで熟練した職人が丹精込めて織り上げた錦織りのように、様々な香りの要素が複雑に絡み合い、調和を生み出しているのです。口に含むと、その香りは鼻腔を抜けていくとともに、舌の上でさらに広がり、深い余韻を残します。

反対に、品質が落ちてしまったお酒は、好ましくない香りを放つことがあります。例えば、長い間放置された紙のような乾いた香りや、魚介類を思わせる生臭い香りなどが挙げられます。これらの香りは、お酒が適切な温度や湿度で保管されていなかったり、製造の段階で何らかの問題があったことを示しているかもしれません。まるで美しい絵画が時とともに色あせてしまうように、お酒もまた、不適切な環境に置かれることで、本来の輝きを失ってしまうのです。

このような品質の劣化は、お酒の風味にも影響を与えます。雑味やえぐみが増し、本来のまろやかさや旨味が損なわれてしまうことがあります。お酒を選ぶ際には、見た目だけでなく、まず香りで品質を見極めることが大切です。瓶の口に鼻を近づけ、深く香りを吸い込み、その香りの質や複雑さを確認しましょう。さらに、少量を口に含み、舌の上で転がすように味わうことで、より深く基調香を感じ取ることができます。そして、香りから得られた情報と風味を総合的に判断することで、そのお酒の品質を見極めることができるのです。

長年の経験を積んだ唎酒師は、まるで名探偵のように、香りからお酒の状態や製造方法、保管状況などを推理することができます。彼らは、豊富な知識と鋭い嗅覚を駆使し、香りの中に隠された手がかりを見つけ出し、そのお酒の物語を読み解くのです。このように、お酒の香りは、そのお酒の品質を物語る重要な指標と言えるでしょう。

| 品質 | 香り | 風味 |

|---|---|---|

| 良い | 奥行きのある豊かな香り、複雑な香り、良い余韻 | まろやか、旨味 |

| 悪い | 紙のような乾いた香り、生臭い香り | 雑味、えぐみ |

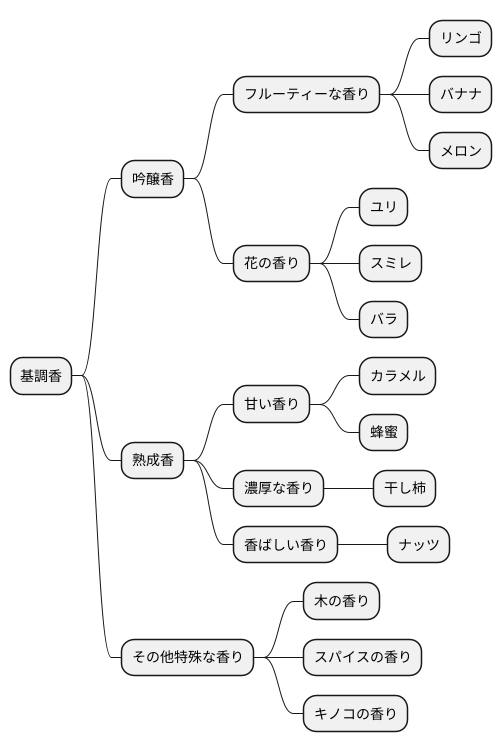

様々な基調香

お酒の香りは、その味わいを大きく左右する重要な要素です。特に日本酒は、原料である米や麹、酵母、そして製法や熟成によって、実に様々な香りを生み出します。これを基調香と呼び、日本酒の魅力の一つとなっています。基調香は大きく分けて、吟醸香、熟成香、その他特殊な香りの3種類に考えることができます。

まず吟醸香は、低温でじっくりと発酵させた吟醸酒特有の香りです。代表的なものとしては、リンゴやバナナ、メロンのような果実を思わせるフルーティーな香り、ユリやスミレ、バラのような花の香りなどが挙げられます。これらの香りは、吟醸造りによって生成される吟醸香成分によるもので、華やかで上品な印象を与えます。

次に熟成香は、長期間熟成させたお酒に現れる香りです。熟成を経ることで、カラメルや蜂蜜のような甘い香り、干し柿のような濃厚な香り、ナッツのような香ばしい香りなどが生まれます。これらは、お酒に含まれる成分が時間をかけて変化することで生成されるもので、円熟した奥深い味わいを演出します。

最後に、その他特殊な香りとしては、木の香り、スパイスの香り、キノコの香りなどがあります。これらは、特定の酵母を使用したり、特殊な製法を用いることで生み出されるもので、個性的で複雑な香りの世界を表現します。

これらの基調香は、単独で存在するとは限りません。複数の香りが複雑に絡み合い、調和することで、そのお酒特有の奥行きと複雑さを生み出します。様々な基調香を意識しながらお酒を味わうことで、日本酒の奥深さをより一層楽しむことができるでしょう。

基調香を楽しむ

お酒の香りは、その味わいをより深く楽しむための大切な要素です。特に、お酒本来の香りである基調香をしっかりと感じ取ることで、より一層お酒の奥深さを味わうことができます。基調香を堪能するためには、まず温度に気を配ることが大切です。冷やして飲むお酒の場合、グラスを傾けずに、そっと鼻を近づけて香りを吸い込みます。口に含んだ後も、鼻からゆっくりと息を吐き出すことで、繊細な香りを逃さず感じ取ることができます。例えば、吟醸香と呼ばれる華やかな香りは、冷酒でより際立ちます。一方で、温めて飲むお酒の場合は、温められた湯気とともに立ち上るふくよかな香りをじっくりと楽しみます。口に含んだら、舌の上で転がすように味わうことで、複雑な香りの変化を感じ取ることができます。例えば、熟成酒の落ち着いた香りは、燗でより深みを増します。異なる種類のお酒を飲み比べるのも、基調香の違いを知る良い方法です。例えば、華やかな香りの吟醸酒と、落ち着いた香りの純米酒を飲み比べてみると、それぞれの個性がより鮮明になります。また、料理との組み合わせも基調香の楽しみを広げます。同じお酒でも、合わせる料理によって香りが変化し、新たな発見があるでしょう。例えば、香りが控えめな料理と合わせればお酒本来の香りが引き立ち、香りが強い料理と合わせれば、お互いの香りが複雑に絡み合い、より奥深い味わいとなります。このように、基調香を意識して味わうことで、お酒の楽しみはさらに広がります。様々な温度、異なる種類、そして料理との組み合わせを試しながら、自分にとっての最高の楽しみ方を見つけてみてください。

| お酒の種類 | 温度 | 香り | 味わい方 | 料理との組み合わせ |

|---|---|---|---|---|

| 冷酒 (例: 吟醸酒) |

冷やす | 華やか (例: 吟醸香) |

グラスを傾けずに鼻を近づけて香りを吸い込む。口に含んだ後、鼻から息を吐き出す。 | 香りが控えめな料理 → お酒本来の香りが引き立つ 香りが強い料理 → 香りが複雑に絡み合う |

| 燗酒 (例: 熟成酒) |

温める | ふくよか (例: 熟成香) |

湯気とともに立ち上る香りを楽しみ、口に含んだら舌の上で転がす。 | 香りが控えめな料理 → お酒本来の香りが引き立つ 香りが強い料理 → 香りが複雑に絡み合う |