落ち泡:発酵の神秘を読み解く

お酒を知りたい

先生、『落ち泡』って、お酒の種類のことですか?

お酒のプロ

いいえ、お酒の種類ではなく、お酒造りの過程で見られる泡の状態のことだよ。特に、日本酒造りでよく使われる用語だね。

お酒を知りたい

泡の状態ですか?どんな泡なんですか?

お酒のプロ

お酒が発酵する時に泡ができるよね?その泡が、かき混ぜると、まるで舞い込むように消えていく状態のことを『落ち泡』と言うんだよ。これは、発酵が最も進んだ状態を示しているんだ。

落ち泡とは。

お酒の製造過程で出てくる泡に『落ち泡』という言葉があります。これは、泡がたくさん出ている状態の後の方で現れる泡のことを指します。この泡は、かき混ぜるとまるで吸い込まれるように消えていきます。そして、『落ち泡』が見られる状態は、お酒の発酵が最も進んだ状態のことを表しています。

はじめに

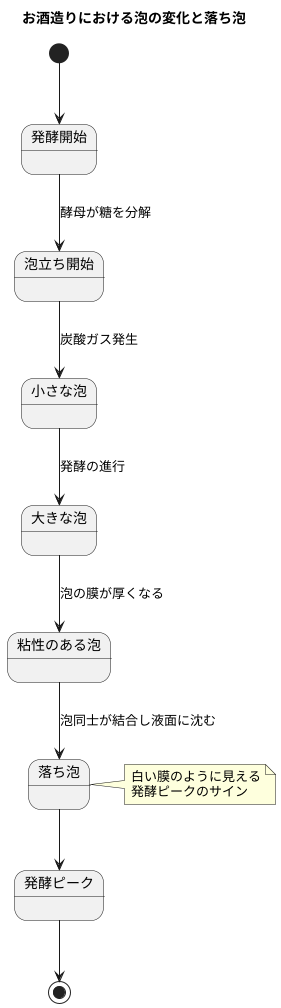

お酒造りは、目に見えない微生物の働きによって成り立っています。その中で、泡は発酵の状態を知るための重要な手がかりとなります。まるで生き物のように変化する泡の様子を観察することで、職人は発酵の進み具合を判断しているのです。今回注目するのは「落ち泡」と呼ばれる現象です。

お酒が作られる過程では、様々な種類の泡が現れます。その中で、落ち泡とは、泡立ちが盛んになった後に、泡が消えて液面に白い膜のようなものが残る状態を指します。これは、一体どのようなメカニズムで発生するのでしょうか。

お酒造りでは、酵母が糖を分解してアルコールと炭酸ガスを生成します。この炭酸ガスが泡となって液面に浮かび上がります。発酵が活発な時期には、盛んに泡が発生し、液面は泡で覆われます。まるで沸騰しているかのような状態です。しかし、発酵が進むにつれて、酵母が作り出す泡の性質が変化していきます。初期の泡は、比較的小さく、すぐに消えてしまいますが、発酵が進むと泡は大きくなり、粘り気を帯びてきます。そして、泡の膜が厚みを増し、弾力性も増していきます。

落ち泡は、まさにこの泡の粘り気が増し、弾力性が増した状態で現れます。泡同士が結合しやすくなり、大きな泡の塊となります。そして、その泡の塊が重みで液面に沈み、白い膜のように見えるのです。この落ち泡の状態は、発酵がピークに達したことを示すサインです。

落ち泡の出現は、お酒の種類や製造方法によって時期が異なります。職人は、長年の経験と勘に基づいて、落ち泡の状態を見極め、次の工程へと進めていきます。落ち泡は、単なる泡の消滅ではなく、発酵の進み具合を伝える重要な指標であり、お酒造りの繊細さを物語る現象と言えるでしょう。このように、一見単純に見える泡一つにも、お酒造りの奥深い知恵と技術が凝縮されているのです。

泡の発生と発酵の関係

お酒造りにおいて、泡の立ち具合は発酵の状態を知る上で重要な手がかりとなります。お酒の中に浮かぶ小さな泡の一つ一つは、酵母が糖を分解する過程で生まれた二酸化炭素なのです。まるで酵母が生きて呼吸している証のように、泡は発酵の進行具合を教えてくれます。

発酵の初期段階では、酵母が活発に活動を始め、盛んに糖を分解するため、小さな泡が数多く発生します。まるで水面を無数の針でつついたように、きめ細かい泡が次々と生まれては消えていく様子が観察できます。この時期のお酒は、若々しく溌剌とした味わいを持ちます。

発酵が進むにつれて、泡の大きさも変化します。小さな泡が集まり、次第に大きな泡へと成長していくのです。まるで水面に浮かぶ真珠のように、丸みを帯びた泡がゆっくりと上昇し、液面に達すると儚く消えていきます。この時期のお酒は、風味も豊かになり、まろやかな味わいへと変化していきます。

発酵の最終段階に近づくにつれ、泡の発生は穏やかになり、泡の量も少なくなっていきます。まるで静かな湖面に浮かぶ小舟のように、わずかな泡がゆっくりと液面を漂います。この時期のお酒は、熟成が進み、深いコクとまろやかな口当たりが楽しめます。

このように、泡の大きさや発生量、そしてその消え方など、泡の状態を注意深く観察することで、発酵の進行具合を推測することができるのです。まるで発酵を見守る窓を通して、お酒の成長を見届けるかのように、泡は静かにその物語を語っているのです。

| 発酵段階 | 泡の状態 | お酒の味わい |

|---|---|---|

| 初期段階 | 小さな泡が多数発生、きめ細かい | 若々しく溌剌とした味わい |

| 中期段階 | 泡が大きく成長、丸みを帯びた泡 | 風味豊か、まろやかな味わい |

| 最終段階 | 泡の発生が穏やか、泡の量も減少 | 熟成が進み、深いコクとまろやかな口当たり |

落ち泡の正体

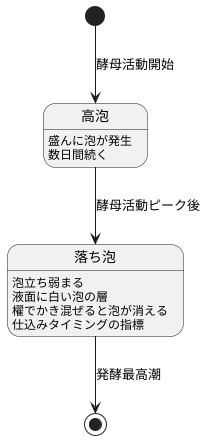

{お酒造りにおいて、泡は発酵の状態を映す鏡}のようなものです。中でも「落ち泡」と呼ばれる泡は、銘酒誕生の過程を知る上で重要な手がかりとなります。お酒造りでは、まず酵母が活発に活動を始めると、盛んに泡が発生します。まるで煮えたぎる湯のように勢いよく立ち上るこの泡立ちを「高泡」と呼びます。高泡は、まさに発酵のエネルギーを体現しているかのようです。この高泡の状態は数日間続きますが、やがて酵母の活動がピークを過ぎると、泡立ちの様子に変化が現れ始めます。

高泡の盛んな時期が過ぎると、泡の立ち上る勢いは弱まり、液面には白い泡の層が漂うようになります。これが落ち泡の始まりです。落ち泡の状態では、泡はもはや高く舞い上がることなく、液面に留まります。そして、櫂などで醪をかき混ぜると、泡はまるで雪のように静かに消えていきます。この様子が「落ち泡」と呼ばれる所以です。一見すると、泡が消えていく様子は、発酵の勢いが衰えたようにも見えます。しかし、実はこれは発酵が最高潮に達したことを示す重要なサインなのです。落ち泡の出現は、酵母が糖分をほぼ食べ尽くし、アルコール発酵が最終段階に入ったことを意味します。つまり、お酒の味わいの骨格が完成したと言えるでしょう。

落ち泡は、蔵人にとっては仕込みのタイミングを見極める重要な指標となります。長年の経験と勘、そして泡の観察によって、彼らは最適なタイミングで次の工程へと進みます。このように、一見儚く消えていく落ち泡は、お酒造りにおいて重要な役割を担っているのです。繊細な泡の動きに込められた意味を知ることで、お酒の奥深さをより一層味わうことができるのではないでしょうか。

落ち泡が示す意味

お酒造りにおいて、泡の動きは発酵の状態を知るための大切な手がかりです。仕込みの初期には、盛んに泡が立ち上る様子が見られます。これは、酵母が糖を分解し、二酸化炭素を発生させているためです。まるで沸騰しているかのように、泡は勢いよく上へと向かっていきます。この状態は、発酵が活発に進んでいることを示しています。

やがて、泡立ちが落ち着き始め、泡の表面が落ちていくようになります。これが「落ち泡」と呼ばれる現象です。この落ち泡こそが、発酵のピークを過ぎたサインなのです。酵母は、糖を分解することでアルコールを作り出します。発酵の初期には、たくさんの糖が存在するため、酵母は活発に活動し、たくさんの二酸化炭素を発生させます。しかし、糖が消費されていくにつれて、酵母の活動は徐々に衰え、二酸化炭素の発生量も減っていきます。そのため、泡立ちが弱まり、表面が落ちていくのです。

落ち泡の出現は、仕込みのタイミングを計る上で非常に重要です。例えば、日本酒造りでは、落ち泡のタイミングを見極めて、火入れなどの工程へと進みます。適切なタイミングで火入れを行うことで、雑菌の繁殖を防ぎ、お酒の品質を保つことができるのです。落ち泡を見逃すと、風味が損なわれたり、保存性が悪くなったりする可能性があります。

このように、一見すると小さな変化である落ち泡ですが、お酒造りにおいては、発酵の状態を把握するための重要な指標となるのです。泡の動きを注意深く観察することで、お酒の状態を的確に判断し、より質の高いお酒造りへと繋げることができるのです。

| 泡の状態 | 発酵の状態 | 説明 |

|---|---|---|

| 盛んに泡が立ち上る | 発酵の初期 | 酵母が糖を分解し、二酸化炭素を発生。発酵が活発。 |

| 泡立ちが落ち着き、落ち泡 | 発酵のピーク後 | 糖が消費され、酵母の活動と二酸化炭素発生量が減少。 |

落ち泡の見分け方

お酒造りにおいて、泡の状態を観察することは、発酵の状態を把握する上で非常に重要です。特に「落ち泡」と呼ばれる泡は、発酵の特定の段階を示す重要な指標となります。落ち泡とは、盛んに泡立つ高泡期を過ぎた後に現れる泡のことで、他の泡とは異なる特徴を持っています。

まず、落ち泡は高泡期に見られる勢いのある泡とは異なり、液面に浮かび上がり、ゆっくりと消えていきます。高泡期には、炭酸ガスの発生が活発なため、泡は勢いよく立ち上り、液面全体が泡で覆われます。しかし、落ち泡の段階では炭酸ガスの発生が穏やかになり、泡は水面に漂うように浮かび上がります。かき混ぜると静かに消えていく様子は、まるで水面に舞い落ちる桜の花びらのようです。

次に、泡の大きさにも注目してみましょう。落ち泡は高泡期の泡に比べて比較的小さく、きめ細やかです。高泡期の泡は大きく、不規則な形をしていますが、落ち泡は均一で小さな泡立ち方をします。また、泡の消え方も穏やかで、高泡期のようにパチパチと音を立てて消えることはありません。静かに水面に溶け込んでいくように消えていきます。

これらの特徴を捉えることで、落ち泡を高泡期の泡や他の泡と区別することができます。泡の勢い、大きさ、消え方といった点に注意深く観察することで、落ち泡を見分けることができるでしょう。最初は見分けづらいかもしれませんが、経験を積むことで、落ち泡を見分ける精度を高めることができるはずです。そして、落ち泡を見つけることで、発酵の状態を的確に把握し、お酒造りに活かすことができるのです。例えば、落ち泡が現れる時期を目安に、次の工程に進むタイミングを判断することができます。このように、落ち泡の見分け方は、美味しいお酒造りのための重要な技術の一つと言えるでしょう。

| 特徴 | 高泡期 | 落ち泡 |

|---|---|---|

| 泡の勢い | 勢いよく立ち上る | ゆっくりと浮かび上がり、消えていく |

| 炭酸ガス発生 | 活発 | 穏やか |

| 泡の大きさ | 大きく、不規則 | 小さく、きめ細やか |

| 泡の消え方 | パチパチと音を立てて消える | 静かに水面に溶け込むように消える |

まとめ

お酒造りにおいて、泡の動きは発酵の状態を知るための重要な手がかりとなります。泡立ち具合やその変化、特に泡が消えていく様子、いわゆる「落ち泡」は、発酵がどの段階にあるのかを雄弁に物語っています。

仕込みの初期段階では、盛んに泡が発生します。酵母が糖を分解し、二酸化炭素を発生させるため、まるで沸騰しているかのように泡が立ち上ります。この活発な泡は、発酵が順調に進んでいることを示すサインです。泡は小さく、勢いよく立ち上り、液面全体を覆います。まるで白い幕が張られたように見えることもあります。この状態は、まさに発酵の最盛期と言えるでしょう。

やがて、発酵が進むにつれて、泡の勢いは徐々に弱まり、泡の大きさも大きくなっていきます。そして、ついには泡立ちが落ち着き、液面に浮かんでいた泡が消えていく、いわゆる「落ち泡」の状態になります。これは、発酵のピークが過ぎたことを示す重要なサインです。糖の分解がある程度進み、二酸化炭素の発生量が減少してきたため、泡立ちが穏やかになるのです。泡は大きく、ゆっくりと液面に浮かび、やがて静かに消えていきます。

落ち泡の状態は、お酒の種類や造り方によって、その現れ方が異なります。例えば、日本酒造りでは、落ち泡の状態を見て、発酵の進み具合を判断し、次の工程に進むタイミングを決定します。ビール造りにおいても、落ち泡は発酵の終了時期を見極める重要な指標となります。このように、一見単純な泡の動きの中に、発酵という複雑な営みが映し出されているのです。

落ち泡を観察することで、私たちは発酵の神秘に触れることができます。そして、お酒造りの奥深さを改めて実感することができるでしょう。泡の動きという小さな変化に目を向け、耳を澄ませることで、お酒造りの繊細さや奥深さをより深く理解することができるのです。これからも、泡の観察を通して、発酵の秘密を探求し、より美味しいお酒造りに活かしていきましょう。

| 発酵段階 | 泡の状態 | 発酵状況 |

|---|---|---|

| 初期段階 | 泡が小さく、勢いよく立ち上る。液面全体を覆う。 | 発酵が順調に進行中。最盛期。 |

| 進行段階 | 泡の勢いが弱まり、泡の大きさが大きくなる。 | 発酵がピークを過ぎた。 |

| 落ち泡 | 泡立ちが落ち着き、液面に浮かんでいた泡が消えていく。 | 発酵のピークが過ぎ、二酸化炭素の発生量が減少。お酒の種類によって、次の工程へのタイミング、または発酵終了の目安。 |