糊化:お酒造りの重要な変化

お酒を知りたい

先生、『糊化(こか)』って言葉、お酒を作る時にも出てくるんですよね?何だかご飯を炊くのと関係あるみたいなんですけど、よく分かりません。教えてください。

お酒のプロ

いい質問だね。確かにご飯を炊くのと関係があるよ。お米に水を加えて加熱すると、お米の中のでんぷんが水を吸って膨らむよね?これが糊化だよ。糊化すると、でんぷんが分解されやすくなるんだ。

お酒を知りたい

ご飯を炊く時と同じように、お酒を作る時もお米に水を加えて加熱するんですか?

お酒のプロ

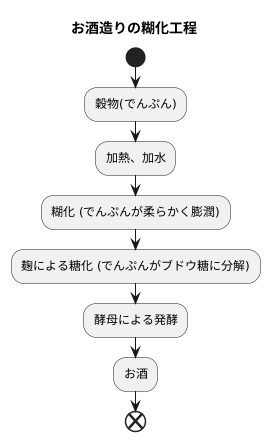

その通り!お酒を作る工程でも、米を蒸したり、麹(こうじ)と混ぜて温めたりする時に糊化が起こるんだ。こうすることで、麹に含まれる酵素がでんぷんを糖に変えやすくなり、その糖を酵母がアルコールに変えるんだよ。

糊化とは。

お酒を作る時に使う言葉で「糊化(こか)」というものがあります。これは、生のデンプン(β-デンプン:ベータ-デンプン)に水を加えて温めると、デンプンが膨らんで糊のように変化する現象のことです。こうすることで、デンプンは分解酵素によって分解されやすくなります。糊化のことを糊化とも言います。

はじめに

お酒造りは、米に含まれるでんぷんをいかにうまく扱うかが決め手となる、繊細な作業です。このでんぷんが、お酒の甘み、香り、口当たりのような様々な味わいを生み出す源となっているのです。そして、でんぷんが変化を遂げる過程の一つに「糊化(こか)」があり、これはお酒造りにおいて非常に重要な役割を果たしています。

糊化とは、米のでんぷんに熱と水分が加わることで、でんぷんの粒が膨らみ、粘り気を帯びてくる現象のことを指します。お米を炊飯器で炊く時を想像してみてください。生の米粒は固く、白く、さらさらとしていますが、炊き上がると柔らかく、少し透き通って、粘り気が出てきますよね。まさにこれが、糊化が起こっている状態です。

糊化によって、でんぷんは酵素の働きを受けやすくなります。お酒造りでは、米麹(こめこうじ)に含まれる酵素が、でんぷんを糖に変える働きをします。この糖が、やがて酵母によってアルコールへと変化していくのです。つまり、糊化が十分に起こっていないと、酵素がでんぷんを分解できず、お酒の原料となる糖が十分に作られないため、結果として美味しいお酒は生まれません。

糊化の程度は、温度や水分の量、加熱時間などによって変化します。例えば、温度が低いと糊化は十分に進まず、逆に温度が高すぎるとでんぷんが分解されすぎてしまいます。それぞれの酒の種類によって最適な糊化の条件は異なり、酒造りの職人は長年の経験と勘を頼りに、最適な糊化の状態を見極めているのです。この糊化の工程をいかに緻密に制御するかが、お酒の品質を左右する重要な鍵と言えるでしょう。

このように、一見地味な糊化という現象ですが、お酒造りにおいては非常に重要な役割を果たしています。米の性質や目指すお酒の種類によって糊化の条件を調整することで、職人はそれぞれの個性を最大限に引き出し、様々な味わいの日本酒を生み出しているのです。

糊化とは何か

糊化とは、生の状態のでんぷんが、水と熱によって変化することです。でんぷんには、生の状態のものと、加熱された状態のものがあります。生の状態のでんぷんは、水に溶けにくく、硬い性質を持っています。これをβでんぷんと呼びます。βでんぷんに水を加えて加熱すると、不思議な変化が起こります。でんぷんは水を吸収し始め、次第に膨らんでいきます。そして、最終的にはどろどろとした糊のような状態になります。この変化こそが糊化です。糊化によって、でんぷんは消化酵素の働きを受けやすくなります。つまり、糊化はでんぷんを分解しやすくするための準備段階と言えます。私たちが毎日食べているご飯も、この糊化を利用しています。お米を炊飯器で炊くと、白くふっくらとしたご飯に炊き上がります。これは、お米のでんぷんが糊化しているためです。炊飯前の硬いお米は、噛んでも甘みを感じません。しかし、炊飯後のふっくらとしたご飯は、ほのかな甘みを感じます。これは、でんぷんが糊化することで、酵素が働きやすくなり、でんぷんの一部が糖に分解されるからです。この糊化という現象は、お酒造りにおいても非常に重要です。お酒造りの最初の段階では、お米のでんぷんを糖に変える必要があります。この糖が、後にアルコール発酵によってお酒へと変わっていくのです。糊化によって、でんぷんが分解されやすい状態になることで、効率的にお酒を造ることができます。このように、糊化は私たちの食生活だけでなく、お酒造りにも欠かせない大切な現象なのです。

お酒造りにおける糊化

お酒造りにおいて、米を蒸す工程は非常に重要であり、この過程で「糊化」という現象が起こります。糊化とは、米に含まれるでんぷんに熱と水分が加わることで、でんぷんの構造が変化し、粘り気を帯びることを指します。ご飯を炊く時にも同じ現象が起きています。

お酒造りでは、蒸米に麹菌と酵母を加えて発酵させますが、糊化が十分に行われた蒸米は、麹菌や酵母がでんぷんを分解しやすくなるため、良質なお酒を造る上で欠かせない条件となります。

麹菌は蒸米のでんぷんを糖に変える役割を担っています。この糖は、酵母の働きによってアルコールへと変換されます。もし、糊化が不十分な場合、麹菌はでんぷんを十分に糖に変えることができず、結果として酵母がアルコールを作り出すための材料が不足してしまいます。そうなると、出来上がったお酒は甘みや香りが乏しく、薄い仕上がりになってしまいます。また、発酵も順調に進まないため、雑味や酸味が生じる原因にもなります。

美味しいお酒を造るためには、米の品種や特性に合わせた適切な温度と時間で米を蒸すことが大切です。蒸気が米粒全体に行き渡るように、火加減や蒸す時間を細かく調整することで、理想的な糊化状態を実現できます。蒸米の表面のべたつき具合や、米粒の中心部まで均一に透明になっているかなど、職人は長年の経験と技術を駆使して、五感を頼りに蒸米の状態を見極めます。この見極めが、お酒の味わいを左右する重要な要素となり、美味しいお酒造りの基礎を築いているのです。

糊化の温度

でんぷんを熱湯に入れてかき混ぜると、とろみが生まれる現象を糊化(こか)といいます。この糊化が起こる温度は、でんぷんの原料によって異なります。米のでんぷんを例に挙げると、通常は60度から70度の間で糊化が始まります。温度が上昇するにつれ、でんぷんの粒は水を吸収し、膨らんでいきます。そして、さらに温度が上がると、でんぷん粒の中にあるアミロースという成分が溶け出し、全体がとろみを帯びた状態になります。これが糊化です。

米を蒸す工程では、この糊化が非常に重要です。もし、高温で急激に米を蒸すと、米粒の表面だけが糊化し、中心部は生のままの状態になってしまいます。このような状態の米では、麹菌や酵母といった微生物が米の内部まで入り込めず、うまく糖化やアルコール発酵が進みません。そのため、美味しいお酒を造るためには、米粒全体が均一に糊化するように、じっくりと時間をかけて蒸すことが大切です。

適切な温度と時間で蒸された米は、内部までしっかりと糊化し、柔らかく仕上がります。こうすることで、麹菌や酵母が米の内部まで容易に侵入し、デンプンを糖に変える糖化作用、そして糖をアルコールに変えるアルコール発酵が効率よく進むのです。 米の糊化具合は、お酒の品質を左右する重要な要素と言えるでしょう。均一に糊化された米からは、雑味の少ない、風味豊かなお酒が生まれます。反対に、糊化が不十分な米からは、香りが悪く、味が薄いお酒になってしまう可能性があります。そのため、酒造りにおいては、米の糊化温度や時間を細かく管理し、最適な状態に仕上げることが求められます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 糊化(こか) | でんぷんを熱湯に入れてかき混ぜるととろみが生まれる現象 |

| 糊化温度 | でんぷんの原料によって異なる (米のでんぷん:60~70度) |

| 糊化プロセス | 温度上昇 -> でんぷん粒が水を吸収し膨張 -> アミロースが溶け出しとろみが発生 |

| 酒造りにおける重要性 | 麹菌や酵母の活動促進、糖化・アルコール発酵に必須 |

| 理想的な蒸米 | 米粒全体が均一に糊化、柔らかく仕上がった状態 |

| 高温で急激な蒸米の影響 | 表面のみ糊化、中心部が生 -> 微生物の活動阻害 -> 糖化・発酵の不良 |

| 糊化の良影響 | 雑味の少ない風味豊かなお酒 |

| 糊化の悪影響 | 香り悪く味が薄いお酒 |

糊化と酵素の関係

お酒造りにおいて、米や麦などの穀物は大切な原料です。これら穀物に含まれるでんぷんを、いかに分解し、お酒の甘みのもととなる糖に変えるかが、お酒の出来を左右する重要な要素となります。このでんぷんを糖に変える過程で、糊化と酵素は切っても切れない関係にあります。

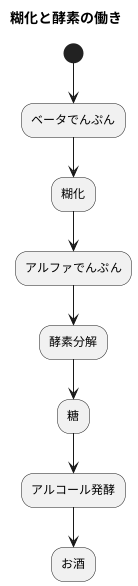

まず、糊化とは、でんぷんに熱と水分を加えることで、その構造が変化する現象です。お米を炊飯器で炊くと、硬かった米粒が柔らかく、もちもちとした食感に変化します。これは、米粒の中に含まれるでんぷんが糊化しているからです。糊化前の状態のでんぷんは、ベータでんぷんと呼ばれ、分子が規則正しく並んで硬く結合しています。この状態では、糖に変えるための酵素が入り込む隙間がなく、効率的に分解することができません。

しかし、熱と水分が加わり糊化が始まると、この硬かったでんぷんの構造が崩れ、水分を吸収して大きく膨らみます。まるで乾燥したスポンジが水を吸って膨らむように、でんぷんも大きく膨潤します。この状態になると、酵素が作用できる表面積が飛躍的に増えるのです。糊化によって、それまで隠れていたでんぷんの内部が露出し、酵素が取り付きやすくなるため、分解の効率が格段に向上します。

例えるなら、硬く閉ざされた扉の中に宝物が隠されている状態から、扉が開け放たれ、誰でも宝に触れられるようになった状態と言えるでしょう。糊化は、酵素にとって、でんぷんという宝庫への扉を開ける鍵のような役割を果たしているのです。こうして、酵素は糊化したでんぷんを効率よく分解し、甘い糖へと変化させます。この糖こそが、やがてアルコール発酵を経て、美味しいお酒へと姿を変えるのです。このように、糊化と酵素の働きが、お酒造りの重要な土台を築いていると言えるでしょう。

まとめ

お酒造りの最初の段階で、蒸したり煮たりすることで穀物に含まれるでんぷんを糊化(アルファ化)する工程があります。一見、単純な変化のように思えますが、実はお酒の出来を左右するほどとても重要な工程です。

でんぷんは、ブドウ糖が多数つながってできた高分子です。そのままでは、酵母が糖として利用することができません。そこで、加熱によってでんぷんを糊化させる必要があります。糊化とは、水を加えて加熱することで、でんぷんの分子構造が変化し、柔らかく膨潤した状態になることを指します。ご飯を炊く時、米粒が白く膨らんで柔らかくなるのも糊化によるものです。

糊化がなぜお酒造りにとって重要なのでしょうか。それは、糊化によってでんぷんが分解されやすくなるからです。麹に含まれる酵素は、糊化したでんぷんに作用し、ブドウ糖へと分解します。この糖化と呼ばれる工程を経て、酵母が利用できる糖が生成されます。糊化が不十分だと、酵素がでんぷんに十分に作用できず、糖化がうまく進みません。結果として、お酒の原料となる糖が不足し、お酒の出来が悪くなってしまうのです。

適切な糊化のためには、温度管理や水分量、加熱時間など、細やかな調整が必要です。例えば、米の種類や状態によって最適な温度や時間は変化します。長年の経験と技術を持つ杜氏は、これらの要素を巧みに調整し、最高の状態のでんぷんの糊化を実現しています。

今度お酒を飲む機会があれば、原料の穀物に思いを馳せ、糊化という目に見えない工程にも目を向けてみてください。きっと、お酒の味わいがより深く、一層美味しく感じられるでしょう。