蔵付き酵母:日本酒の個性を育む

お酒を知りたい

先生、野生酵母っていうのは、お酒造りで使う良い酵母じゃないものってことですよね?でも、生酛造りだと、野生酵母も使うって聞いたんですけど、どういうことですか?

お酒のプロ

良いところに気がつきましたね。確かに、生酛造りでは、空気中にいる様々な酵母を取り込みます。その中には、お酒造りにとって良い酵母も、悪い酵母=野生酵母も含まれています。

お酒を知りたい

じゃあ、全部の酵母が使われるんですか?

お酒のプロ

いいえ、そうではありません。生酛造りの過程では、仕込み水に由来する硝酸還元菌が亜硝酸を作り、蔵に住む乳酸菌が乳酸を作ります。これらの亜硝酸と乳酸の働きによって、野生酵母などの悪い酵母は淘汰され、お酒造りに適した酵母だけが生き残るんです。

野生酵母+E2C290:E298とは。

お酒造り、特に日本酒造りにおいて、使いたい酵母以外の酵母を野生酵母と呼びます。お酒造りで使う酵母は自然界にも存在しますが、空気中や酛(お酒のもと)の中など、様々なところに住み着いているため、意図しない酵母が混ざってしまうと、お酒の味が変わってしまいます。そこで、生酛系と呼ばれる酒母(しゅぼ:お酒のもとになる酛を育てる段階)を育てる際には、自然由来の乳酸菌や、水に含まれる硝酸を栄養にする菌の働きを利用して、野生酵母を減らしていきます。これらの菌が作り出す乳酸や亜硝酸は、雑菌である野生酵母の生育を抑える役割を果たすのです。

自然界の酵母

お酒造りには、麹菌、酵母、乳酸菌といった小さな生き物が欠かせません。中でも酵母は、お酒に含まれる大切な成分であるアルコールを作り出す、なくてはならない役割を担っています。この酵母は、実は私たちの身の周りのどこにでも住んでいます。空気中を漂っていたり、水の中や土の中など、様々な場所にひっそりと息づいているのです。特に、果物の皮のように糖分が多い場所では、酵母は元気に増えていきます。糖分を食べて、アルコールと二酸化炭素を吐き出す、これが酵母の仕事です。この働きのおかげで、お酒造りでは欠かせないアルコール発酵が起こるのです。

お酒造りに使われる酵母には、大きく分けて二つの種類があります。一つは、特別な方法で育てられた、一種類の酵母だけを集めたものです。もう一つは、蔵に住み着いている様々な種類の酵母です。蔵付き酵母と呼ばれることもあります。特に、この蔵に住み着いている酵母は、お酒の味わいに複雑さや奥深さを与えるため、近年、多くの注目を集めています。蔵ごとに異なる酵母が住み着いているため、同じ材料を使っても、蔵によってお酒の味が全く異なるものになるのです。自然界には、まだまだ知られていない様々な種類の酵母が存在しています。これらの多様な酵母を活かすことで、お酒の風味はより豊かになり、個性豊かなお酒が生まれる可能性を秘めているのです。自然界の酵母は、お酒造りの無限の可能性を広げる宝と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| お酒造りに必要なもの | 麹菌、酵母、乳酸菌 |

| 酵母の役割 | 糖分を食べてアルコールと二酸化炭素を生成(アルコール発酵) |

| 酵母の生息地 | 空気、水、土、果物の皮など |

| お酒造りに使われる酵母の種類 |

|

| 蔵付き酵母の役割 | お酒の味わいに複雑さや奥深さを与える |

| 自然界の酵母 | 多様な種類が存在し、お酒造りの可能性を広げる |

野生酵母の選別

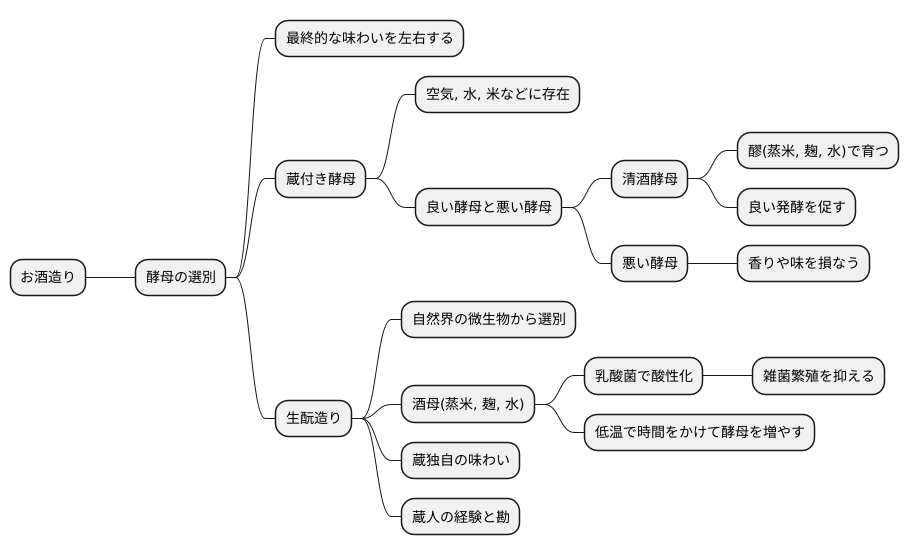

お酒造りにおいて、酵母の選別は最終的なお酒の味わいを大きく左右する重要な作業です。酒蔵の中には、空気や水、お米など、様々な場所に多種多様な酵母が存在しています。これらは蔵に住み着いた酵母という意味で「家つき酵母」とも呼ばれます。これらの酵母の中には、お酒造りにとって良い働きをするものと悪い働きをするものがいます。お酒造りに適した酵母は、清酒酵母と呼ばれ、お酒のもととなる蒸米、麹、水の混ぜ合わせたものを醪(もろみ)と言いますが、この醪の中でしっかりと育ち、良い発酵を促します。しかし、一方で、お酒の香りを悪くしたり、味を損なったりする酵母も存在します。そのため、お酒造りでは、どの酵母を育て、どの酵母を取り除くかが重要になります。

特に、生酛(きもと)造りという伝統的なお酒の造り方では、自然界に存在する様々な微生物を醪に取り込み、その中から有用な酵母を選び出すという方法が受け継がれています。生酛造りでは、蒸米、麹、水を混ぜ合わせた酒母(しゅぼ)を乳酸菌の力で酸性にすることで、雑菌の繁殖を抑えます。同時に、低い温度でじっくりと時間をかけて育てることで、お酒造りに適した酵母を増やしていきます。この選別の過程こそが、蔵独自の味わいを生み出す重要な要素の一つと言えるでしょう。長年の経験と勘によって、蔵人たちは最適な酵母を選び、その力を最大限に引き出すことで、風味豊かなお酒を造り続けているのです。

生酛造りと乳酸

日本酒造りには、お酒のもとになる酵母を育てる酒母造りという工程が欠かせません。この酒母造りの方法の一つに、生酛(きもと)造りと呼ばれる伝統的な手法があります。生酛造りは、蔵に住み着く乳酸菌の力を借りて、自然に乳酸を生成する点が特徴です。

現代の日本酒造りの多くは、人工的に培養した乳酸を添加して酒母の酸性度を調整しています。しかし、生酛造りでは、空気中に存在する乳酸菌が自然に酒母の中に入り込み、繁殖します。これらの乳酸菌は、蒸米に含まれる糖を分解して乳酸を作り出します。こうしてゆっくりと、しかし確実に酒母の酸性度が高まっていきます。

酒母の酸性化は、雑菌の繁殖を抑えるために非常に重要です。酸性の環境では、多くの雑菌は生育することができません。一方、清酒酵母は酸に強い性質を持っているため、乳酸が増えることで、雑菌の繁殖が抑えられ、清酒酵母が優位に繁殖できる環境が整います。こうして、雑菌の繁殖を抑えながら、純粋な清酒酵母を育てることができるのです。

生酛造りは、自然の乳酸菌の働きに頼るため、酒母造りに長い時間と手間がかかります。また、蔵付きの乳酸菌の種類や量、気温や湿度など、様々な要因が酒母の出来栄えに影響を与えるため、高度な技術と経験が必要です。しかし、この伝統的な製法によって生まれる日本酒は、人工的に乳酸を添加した速醸酛では得られない、独特の風味と複雑な味わいを持ちます。

これは、乳酸菌が乳酸以外にも、様々な香味成分を生成するためです。これらの香味成分が、日本酒に独特の深みとコクを与え、飲み飽きしない味わいを生み出します。近年、この生酛造りで醸した日本酒の奥深い味わいが再評価され、多くの酒蔵で生酛造りが復活しています。手間暇かけて造られた生酛の日本酒は、まさに日本の伝統と職人の技が凝縮された逸品と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 製法 | 生酛(きもと)造り |

| 特徴 | 蔵に住み着く乳酸菌の力を借りて、自然に乳酸を生成 |

| 乳酸生成 | 空気中の乳酸菌が酒母に入り込み、蒸米の糖を分解して乳酸を生成 |

| 酸性化の役割 | 雑菌の繁殖を抑え、清酒酵母の生育を促進 |

| メリット | 独特の風味と複雑な味わい |

| デメリット | 時間と手間がかかる、高度な技術と経験が必要 |

| 香味成分 | 乳酸菌が乳酸以外にも様々な香味成分を生成し、日本酒に深みとコクを与える |

| 現状 | 近年再評価され、多くの酒蔵で復活 |

亜硝酸の役割

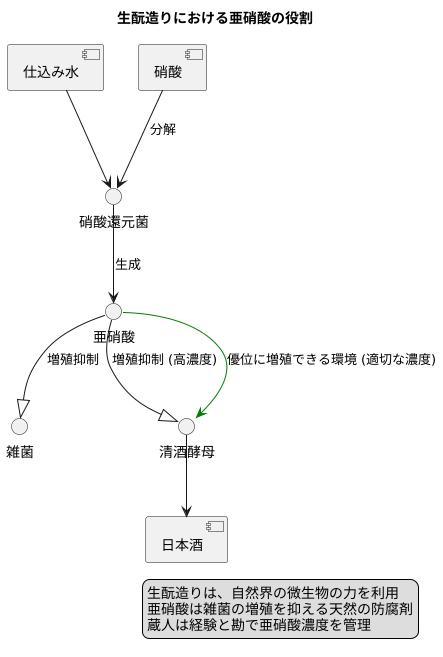

酒造りにおいて、亜硝酸は思いがけないほど重要な役割を担っています。特に、伝統的な製法である生酛造りでは、この亜硝酸の働きが欠かせません。生酛造りは、自然界に存在する微生物の力を借りて酒母を作る方法です。仕込み水には様々な微生物が含まれていますが、その中には硝酸還元菌と呼ばれる菌が存在します。この菌は、水の中に含まれる硝酸を分解し、亜硝酸を作り出します。

この亜硝酸こそが、生酛造りの鍵を握る物質です。亜硝酸には、微生物の増殖を抑える働きがあります。酒母の中には、清酒酵母以外にも様々な種類の微生物が存在しています。これらの微生物の中には、お酒にとって好ましくない雑菌も含まれています。もし雑菌が増殖してしまうと、お酒の味が変わってしまったり、腐敗してしまう可能性があります。亜硝酸は、このような雑菌の増殖を抑え、清酒酵母が優位に増殖できる環境を作ります。

亜硝酸は、いわば天然の防腐剤のような役割を果たしていると言えるでしょう。人工的に添加物を使用するのではなく、自然界に存在する微生物の力を借りて、雑菌の増殖を抑える、これが生酛造りの大きな特徴です。

しかし、亜硝酸は万能ではありません。清酒酵母にとっても、高濃度の亜硝酸は有害です。そのため、生酛造りでは、亜硝酸の濃度を適切に管理することが重要になります。蔵人たちは長年の経験と勘に基づいて、酒母の状態を見極め、最適な環境を維持しています。

このように、生酛造りでは、自然の力を巧みに利用することで、複雑で奥深い味わいの日本酒が生まれます。亜硝酸は、その過程で重要な役割を担う、まさに縁の下の力持ちと言えるでしょう。

未来への展望

近年、日本酒の世界は目覚ましい変化を遂げています。味わいの多様化が進み、その背景には様々な種類の酒母(しゅぼ)の開発があります。中でも注目を集めているのが、自然界に存在する野生酵母です。

野生酵母は、自然の恵みを受けて育まれた、個性豊かな微生物です。その種類は実に様々で、一つとして同じものはありません。それぞれの野生酵母が持つ、独特の性質が、日本酒に唯一無二の香りや風味を与えます。

現在、多くの酒蔵が、自社の敷地内や周辺の自然環境から、独自の野生酵母を採取し、培養する試みを行っています。それぞれの土地の風土を反映した、個性豊かな酵母が、その蔵だけの特別な酒を生み出します。

野生酵母の研究は、日本酒造りの可能性を広げるだけにとどまりません。微生物の生態系や、発酵の仕組みを解き明かす手がかりとなるため、科学的な側面からも大きな注目を集めています。

また、古くから蔵に住み着いている「家つき酵母」も重要な役割を担っています。代々受け継がれてきた家つき酵母は、その蔵の歴史と伝統を象徴する存在です。長年にわたり、蔵人たちが大切に育て、継代培養してきた家つき酵母は、その蔵独自の酒の個性を育み、安定した酒造りに貢献しています。

伝統を守りつつ、革新的な技術を取り入れることで、日本酒はさらなる進化を遂げます。これからも、日本酒造りの技術は、たゆまぬ探求と努力によって磨き上げられ、世界中の人々を魅了する、新しい味わいが次々と生み出されていくことでしょう。未来の日本酒は、ますます輝きを増し、私たちの食卓を彩り豊かにしてくれるに違いありません。

| 酵母の種類 | 特徴 | 日本酒への影響 |

|---|---|---|

| 野生酵母 | 自然界に存在する多様な微生物。それぞれが独特の性質を持つ。 | 唯一無二の香りや風味を与える。 |

| 家つき酵母 | 蔵に古くから住み着いている酵母。代々受け継がれてきた歴史と伝統を象徴する。 | 蔵独自の酒の個性を育み、安定した酒造りに貢献する。 |