日本酒の寒造り:伝統の技

お酒を知りたい

先生、『寒造り』ってどういう意味ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『寒造り』とは、日本酒を冬の寒い時期に造る方法のことだよ。 江戸時代から日本酒造りは寒造りが基本になったんだよ。

お酒を知りたい

今は一年中日本酒が飲めるけど、昔は冬にしか造れなかったんですか?

お酒のプロ

昔は気温の管理が難しかったから冬にしか造れなかったんだよ。今は技術が進歩して一年中を通して日本酒を造ることが可能になったんだ。一年中を通して造る日本酒は『四季造り』または『四季醸造』とも呼ばれるんだよ。

寒造りとは。

日本酒の作り方に関する言葉「寒造り」について説明します。寒造りとは、冬の寒い時期に日本酒を仕込む方法のことです。江戸時代から日本酒作りは基本的にこの寒造りが中心となりました。今では、温度をうまく調整することで一年中日本酒を造ることが可能になっています。一年中を通して行う日本酒作りは、寒造りに対して「四季造り」または「四季醸造」と呼ばれています。

寒造りの由来

お酒造りは、古くから自然の恵みと人の技が調和した、日本の伝統的な文化です。その中でも、寒造りは冬の寒い時期を利用した酒造りの方法で、江戸時代からお酒造りの基本となりました。なぜ冬にお酒造りを行うようになったのか、その理由を詳しく見ていきましょう。

まず、冬は気温が低く安定しています。これはお酒造りにおいて非常に重要です。お酒は、麹や酵母といった微生物の働きによって作られますが、これらの微生物は温度変化に敏感です。冬の低い気温は、雑菌の繁殖を抑え、お酒の品質を保つのに最適な環境を提供してくれます。雑菌が繁殖してしまうと、お酒の味が変わってしまったり、腐敗してしまう可能性があるため、気温の管理は非常に大切なのです。

また、冬は空気が澄んでいます。これは、お酒の風味に大きな影響を与えます。澄んだ空気の中で醸されるお酒は、雑味のないすっきりとした味わいになります。反対に、空気中に不純物が多いと、お酒に雑味が混ざってしまうことがあります。冬の澄んだ空気は、雑味のないクリアな味わいのお酒を生み出すのに最適な環境と言えるでしょう。

さらに、冬は農作業の少ない時期にあたります。昔は、農家の人々がお酒造りにも携わっていました。そのため、人手が確保しやすい冬は、お酒造りに集中できる貴重な時期でした。農作業が忙しい時期にお酒造りを行うのは難しかったため、農閑期である冬にお酒造りが行われるようになったのです。

このように、冬の低い気温と澄んだ空気、そして人手確保の容易さといった様々な要因が重なり、寒造りは日本酒造りの伝統的な手法として確立されていきました。現代の技術では一年を通して酒造りが可能ですが、寒造りで培われた技術や知恵、そして自然との調和の精神は、今もなお日本酒造りの根幹を支え、その奥深い味わいを作り出しているのです。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 低い気温 | 雑菌の繁殖を抑え、お酒の品質を保つ。麹や酵母の活動が安定する。 |

| 澄んだ空気 | 雑味のないすっきりとした味わいのお酒になる。 |

| 農閑期 | 人手確保が容易。お酒造りに集中できる。 |

寒造りの工程

冬の凍えるような寒さの中、日本酒造りは「寒造り」と呼ばれ、昔ながらの製法で進められます。杜氏を筆頭に、蔵人たちは厳しい冷気と戦いながら、一つ一つの工程に心を込めて作業を行います。まず最初に、厳選された酒米を精米します。米の表面を削ることで、雑味のもととなるタンパク質や脂肪分を取り除き、純粋なデンプン質の部分だけを残します。次に、精米された米を丁寧に洗い、水に浸します。この浸漬工程は、米に水分を均一に吸収させるための重要な作業です。米の吸水具合によって、後の蒸米工程の出来栄えが左右されます。

十分に吸水した米は、大きな甑(こしき)で蒸されます。蒸し上がった米は、熱いうちに放冷機に移し、種麹を振りかけます。これが麹づくりの始まりです。麹室(こうじむろ)と呼ばれる特別な部屋で、温度と湿度を細やかに管理しながら、米麹を育てます。麹は日本酒の味わいを決定づける重要な役割を担うため、蔵人たちは長年の経験と勘を頼りに、麹の状態を見極めます。

麹が完成すると、酒母造りへと進みます。酒母は、酵母を純粋培養するためのいわば日本酒のスターターです。蒸米、麹、水などを混ぜ合わせ、乳酸菌や酵母の働きでゆっくりと発酵させます。その後、いよいよ醪(もろみ)仕込みです。大きなタンクに、蒸米、麹、酒母、水を数回に分けて加え、発酵を促します。醪の中で、酵母は糖分をアルコールと炭酸ガスに分解し、徐々に日本酒へと変化していきます。発酵期間は約一ヶ月、蔵人たちは醪の状態を毎日丹念に確認し、最適な管理を行います。

発酵が終わると、醪を搾り、日本酒と酒粕を分離します。これが上槽(じょうそう)と呼ばれる工程です。搾りたての日本酒は、まだ荒々しいため、火入れという加熱処理を行い、酵素の働きを止めて品質を安定させます。その後、貯蔵タンクに移し、じっくりと熟成させます。こうして、冬の寒さの中で丹精込めて造られた日本酒は、まろやかで深い味わいを帯びていきます。

| 工程 | 説明 |

|---|---|

| 精米 | 酒米の表面を削り、雑味のもととなるタンパク質や脂肪分を取り除き、純粋なデンプン質だけを残す。 |

| 洗米・浸漬 | 精米した米を洗い、水に浸して米に水分を均一に吸収させる。 |

| 蒸米 | 十分に吸水した米を甑で蒸す。 |

| 麹づくり | 蒸米に種麹を振りかけ、麹室で温度と湿度を管理しながら米麹を育てる。 |

| 酒母造り | 蒸米、麹、水などを混ぜ合わせ、乳酸菌や酵母の働きで発酵させ、日本酒のスターターを作る。 |

| 醪(もろみ)仕込み | 大きなタンクに、蒸米、麹、酒母、水を数回に分けて加え、発酵させる。 |

| 上槽(じょうそう) | 発酵が終わった醪を搾り、日本酒と酒粕を分離する。 |

| 火入れ | 搾りたての日本酒を加熱処理し、酵素の働きを止めて品質を安定させる。 |

| 貯蔵 | 貯蔵タンクに移し、熟成させる。 |

四季醸造との違い

お酒造りは、昔は冬の間だけ行われていました。これは、冬は気温が低く雑菌が繁殖しにくいため、お酒造りに適していたからです。空気も澄んでおり、美味しいお酒を造るのに最適な環境でした。このような冬場に行う酒造りを寒造りといいます。

しかし、時代は変わり、今では一年中お酒を造ることができるようになりました。技術が進歩し、温度や湿度を細かく調整できるようになったおかげで、季節に関係なくお酒造りができるようになったのです。一年中お酒を造ることを四季醸造といいます。四季醸造では、安定した品質のお酒を一年中造ることができ、また、お酒の需要に合わせて造る量を調整できるという利点があります。いつでも同じ味のお酒を手に入れることができ、お店で商品が不足することも少なくなりました。

四季醸造は多くの利点がありますが、一方で、寒造りでしか味わえない独特の良さもあります。冬の澄んだ空気の中でじっくりと時間をかけて発酵、熟成させることで、まろやかで深みのある味わいが生まれます。この複雑で奥深い風味は、四季醸造ではなかなか再現できません。そのため、今でも冬にしかお酒を造らない酒蔵はたくさんあります。

四季醸造は安定した品質、寒造りは独特の風味と香り。どちらにもそれぞれの良さがあり、飲み比べてみると、お酒造りの奥深さをより一層感じることができるでしょう。好みに合わせて、あるいは季節に合わせて、色々な種類のお酒を味わってみてください。

| 項目 | 寒造り | 四季醸造 |

|---|---|---|

| 時期 | 冬 | 一年中 |

| 製造環境 | 低温、澄んだ空気 | 温度・湿度調整可能 |

| 品質 | 独特の風味、まろやかで深みのある味わい | 安定した品質 |

| メリット | 複雑で奥深い風味 | 安定供給、需要調整可能 |

| デメリット | 特定の時期しか造れない | 寒造りの独特の風味は再現困難 |

寒造りの日本酒の魅力

冬の厳しい寒さの中でじっくりと醸される日本酒は「寒造り」と呼ばれ、独特の風味と奥深い魅力を秘めています。四季醸造の日本酒とは異なり、気温の低い冬に仕込まれることで、発酵がゆっくりと進みます。このゆっくりとした発酵こそが、雑味のないすっきりとした味わいを生み出す鍵です。

冬の澄んだ空気と低い温度は、雑菌の繁殖を抑え、酒質を安定させます。そのため、雑味のない純粋な米の旨味と香りが凝縮された、深みのある味わいを堪能できます。口に含むと、まろやかな舌触りと共に、米の甘みと香りが広がり、後味は驚くほどすっきりとしています。このキレの良さは、寒造りの日本酒ならではの特徴と言えるでしょう。

さらに、寒造りの日本酒は、温度変化に強いという利点も持ち合わせています。そのため、長期保存にも適しており、じっくりと熟成させることで、さらにまろやかで複雑な味わいへと変化していきます。熟成期間によって変化する風味を楽しむのも、寒造りの日本酒ならではの醍醐味と言えるでしょう。

近年、四季醸造が主流となる中で、この伝統的な寒造りの日本酒が見直されています。手間暇かけて丁寧に造られた日本酒は、希少価値が高く、贈り物としても最適です。古くから伝わる技法を守り続ける蔵元の情熱と、冬の寒さが生み出す極上の味わいは、まさに日本の宝と言えるでしょう。

洗練された透明感のある味わいと、深いコク、そして長い熟成にも耐えうる力強さ。 これが、寒造りの日本酒の奥深い魅力です。一度味わえば、その繊細さと力強さに魅了されることでしょう。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 醸造時期 | 冬 |

| 発酵速度 | ゆっくり |

| 味わい | 雑味のないすっきりとした味わい、米の旨味と香りが凝縮、まろやかな舌触り、キレの良い後味 |

| メリット | 雑菌繁殖抑制、酒質安定、長期保存可能、熟成による風味の変化 |

| 価値 | 希少価値、贈り物に最適 |

| 総評 | 洗練された透明感のある味わいと深いコク、長い熟成にも耐えうる力強さ |

未来への展望

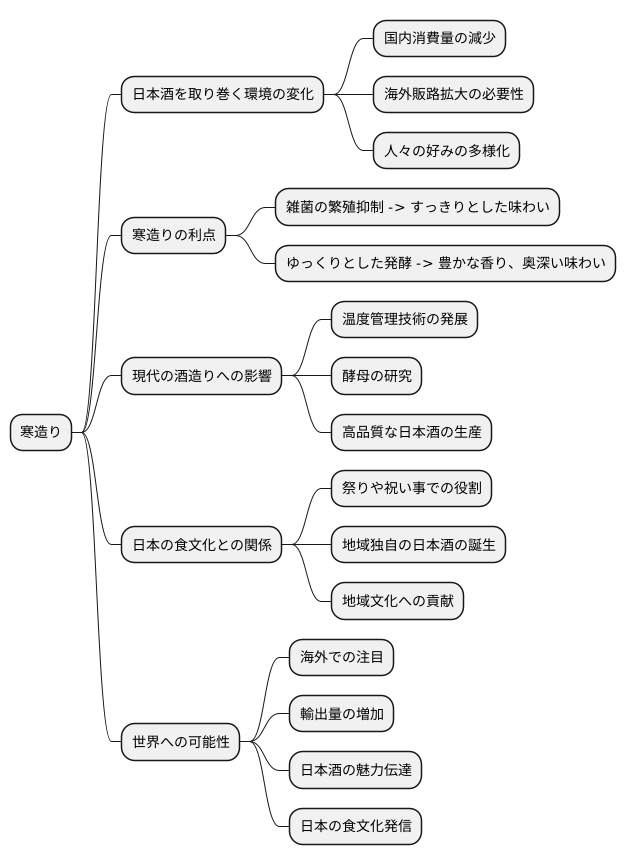

時の流れとともに、日本酒を取り巻く環境は大きく変わってきました。かつては誰もが親しんだ日本酒ですが、国内での消費量は減り続け、海外への販路拡大が生き残りの鍵を握るようになっています。また、人々の好みも多様化し、様々な味わいの日本酒が求められています。このような難しい状況の中で、冬に仕込む寒造りは、日本酒の伝統を守りつつ、新しい価値を生み出す上で大切な役割を担っています。

寒造りは、冬の寒い時期にじっくりと時間をかけてお酒を仕込む製法です。雑菌が繁殖しにくい冬の低温を利用することで、雑味のないすっきりとした味わいの日本酒が生まれます。また、ゆっくりと発酵が進むことで、お酒の香りが豊かになり、奥深い味わいを生み出します。寒造りで培われた技術や知恵は、現代の酒造りにも活かされています。例えば、温度管理技術や酵母の研究などは、寒造りの経験から発展してきたものです。これらの技術は、高品質な日本酒を生み出すための基礎となっています。

寒造りは、単なる酒造りの方法ではなく、日本の食文化を支えてきた大切な伝統でもあります。古くから、日本酒は祭りや祝い事など、様々な場面で人々の生活に寄り添ってきました。寒造りで生まれた日本酒は、その土地の米や水を使って、その土地の気候風土の中で醸されます。そのため、それぞれの地域で独特の個性を持った日本酒が生まれ、それが地域の文化を彩ってきました。これからも、寒造りは日本の食文化を支える大切な存在として、未来へと受け継がれていくでしょう。

そして、寒造りで生まれた日本酒は、世界中の人々を魅了する可能性を秘めています。近年、日本酒は海外でも注目を集めており、輸出量は増加傾向にあります。繊細な味わい、多様な香り、そして奥深い文化を持つ日本酒は、世界の人々の心を掴み始めています。寒造りで培われた伝統の技は、世界中の人々に日本酒の魅力を伝え、日本の食文化を広める上で、大きな役割を果たしていくことでしょう。 寒造りは、日本の誇りとして、未来へと輝き続けるに違いありません。

まとめ

冬の凍えるような寒さの中、日本酒造りが行われる寒造り。これは、日本の四季と深く結びついた、古くからの酒造りの技法です。春夏秋冬、それぞれの季節で酒造りは行われていましたが、特に冬は雑菌の繁殖を抑え、じっくりと発酵を進めることができるため、良質な酒ができるとされてきました。蔵人たちは、厳しい寒さの中で身を震わせながら、丹精込めて酒造りに励みます。醪(もろみ)の温度管理には細心の注意を払い、発酵の具合を五感で確かめながら、絶妙なタイミングで櫂入れを行います。こうした蔵人たちのたゆまぬ努力と、凍てつく寒さの中でじっくりと熟成される時間こそが、寒造りの日本酒独特の風味と香りを生み出すのです。

かつては日本酒造りは冬に行われるのが当然のことでした。しかし、技術の進歩とともに、一年を通して酒造りが可能となる四季醸造が主流となりました。四季醸造は、安定した品質の日本酒を一年中供給できるという大きな利点があります。一方で、四季醸造では出すことのできない、寒造りの日本酒ならではの繊細な味わいを求める声は根強く、現在でも多くの酒蔵が寒造りを続けています。

淡麗辛口が好まれる現代においても、寒造りの日本酒は、力強く、奥深い味わいで、多くの日本酒愛好家を魅了し続けています。それは、自然の力を最大限に活かし、蔵人たちの技術と情熱が注ぎ込まれた、まさに日本の風土と文化が生み出した結晶と言えるでしょう。これからも、寒造りの日本酒は、日本の食卓を彩るなくてはならない存在として、未来へと受け継がれていくことでしょう。そして、世界中の人々に、日本酒の奥深さと魅力を伝え続けるに違いありません。ぜひ一度、寒造りで生まれた日本酒を味わい、その魅力に触れてみてください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 寒造りとは | 冬の凍えるような寒さの中、日本酒造りを行う、日本の四季と深く結びついた、古くからの酒造りの技法。 |

| メリット | 雑菌の繁殖を抑え、じっくりと発酵を進めることができるため、良質な酒ができる。 |

| 製造過程 | 蔵人たちは、厳しい寒さの中で醪(もろみ)の温度管理に細心の注意を払い、発酵の具合を五感で確かめながら、絶妙なタイミングで櫂入れを行う。 |

| 寒造りの日本酒の特徴 | 繊細な味わいを持ち、力強く、奥深い風味と香りを持つ。 |

| 四季醸造との比較 | 四季醸造は一年を通して酒造りが可能で安定した品質の日本酒を供給できるが、寒造りの日本酒ならではの繊細な味わいは出せない。 |

| 現代における位置づけ | 淡麗辛口が好まれる現代においても、多くの日本酒愛好家を魅了し続けている。 |