麹と酵素の働き:日本酒造りの秘密

お酒を知りたい

先生、『蛋白分解酵素』って清酒を作るのに重要だって聞きましたが、具体的にどういうものなんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。蛋白分解酵素は、タンパク質を分解する酵素のことだよ。麹の中に含まれていて、お米のタンパク質を分解することで、お酒のうまみのもととなるアミノ酸を作り出すんだ。

お酒を知りたい

なるほど。でも、ただタンパク質を分解するだけなら、他の酵素でも良いんじゃないんですか?

お酒のプロ

それは違うんだ。清酒造りにとって重要なのは、麹の中に含まれる『酸性プロテアーゼ』と『酸性カルボキシペプチダーゼ』という2種類の蛋白分解酵素なんだ。これらは、清酒造りの環境に適した酸性条件でよく働く特別な酵素なんだよ。

蛋白分解酵素とは。

お酒造りで大切な麹の中には、たんぱく質を分解する酵素がいくつか含まれています。中でも、お酒造りに特に欠かせないものとして、『酸性プロテアーゼ』と『酸性カルボキシペプチダーゼ』の二つの酵素が挙げられます。

日本酒造りに欠かせない麹

日本酒造りにおいて欠かせない麹は、蒸した米に麹菌を繁殖させたものです。麹なくして日本酒は造れません。米を蒸すのは、麹菌が繁殖しやすいようにするためです。蒸米の表面に麹菌を散布し、温度や湿度を適切に管理することで、麹菌は繁殖し、白い綿毛のような菌糸を伸ばしていきます。この麹菌こそが、日本酒の風味や味わいを決定づける様々な酵素を生み出すのです。

麹の中に存在する酵素の中で、特に重要なのが米のでんぷんを糖に変える酵素です。この酵素は、デンプンをブドウ糖などの糖に変換し、これが酵母の働きによってアルコールへと変わっていきます。つまり、この酵素なくしては、日本酒にアルコールは生まれないのです。さらに、タンパク質を分解する酵素も重要な役割を担っています。タンパク質は米の中に含まれており、この酵素によって分解され、アミノ酸となります。アミノ酸は日本酒の味わいに深みとコクを与え、また、酵母の栄養源ともなります。

このように、麹の中には多種多様な酵素が存在し、それぞれが複雑に作用し合い、日本酒独特の風味を生み出しています。麹の種類や使い方、麹菌の繁殖具合によって、日本酒の味わいは大きく変化します。例えば、麹菌の繁殖を強くすると、力強い味わいの日本酒になり、弱くすると、繊細な味わいの日本酒となります。また、麹の温度管理によっても、香りの高さが変わってきます。そのため、酒造りにおいては麹の扱いが最も重要とも言われています。長年の経験と技術に基づき、蔵人たちは麹の状態を目で見て、手で触れて、鼻で匂いを嗅いで見極め、最適な方法で日本酒造りを行っています。まさに、麹は日本酒の心臓部と言えるでしょう。

| 麹の役割 | 酵素の種類 | 酵素の働き | 日本酒への影響 |

|---|---|---|---|

| 日本酒造りに必須 | でんぷん分解酵素 | でんぷんをブドウ糖などの糖に変換 | アルコール生成に必須 |

| タンパク質分解酵素 | タンパク質をアミノ酸に分解 | 味わいに深みとコク、酵母の栄養源 | |

| 風味の決定 | 多種多様な酵素 | 複雑に作用 | 日本酒独特の風味を生み出す |

| 味わいの変化 | 麹の種類、使い方、麹菌の繁殖具合 | 麹菌の繁殖が強いと力強い味わい、弱い繊細な味わい | 香りの高さも変化 |

タンパク質を分解する酵素の役割

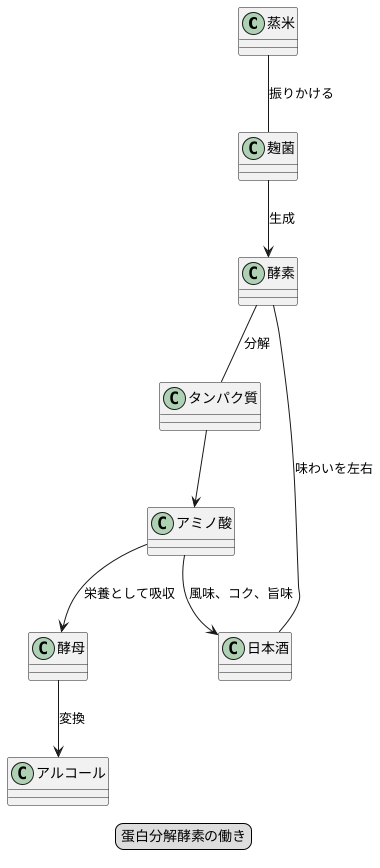

蒸した米に麹菌を振りかけることで、麹菌は繁殖を始め、蒸米の中で様々な酵素を作り出します。麹菌が生み出す酵素の中で、日本酒造りに欠かせないもののひとつが、タンパク質を分解する酵素です。この酵素は、専門的には蛋白分解酵素と呼ばれ、米の中に含まれる複雑な構造を持つタンパク質を、より単純な構造のアミノ酸へと分解する役割を担います。

米由来のタンパク質は、そのままでは酵母にとって利用しにくい栄養源です。しかし、蛋白分解酵素の働きによってアミノ酸まで分解されることで、酵母はこれを栄養として吸収し、活発に活動できるようになります。まるで人間がご飯を食べて活動するエネルギーを得るように、酵母もアミノ酸を栄養源として活動し、糖をアルコールへと変換していきます。この働きこそが、日本酒の香味や味わいの根幹を成す重要な工程です。

蛋白分解酵素の働きは、単に酵母の活動を支えるだけではありません。分解されて生じたアミノ酸そのものも、日本酒の味わいに大きな影響を与えます。アミノ酸は、日本酒に複雑な風味やコク、そして奥行きを与え、独特の旨味を形成する要素となります。例えるなら、料理に旨味調味料を加えることで味が深まるように、アミノ酸が日本酒の味わいに奥行きをもたらすのです。

蛋白分解酵素の働き具合は、日本酒の最終的な味わいを大きく左右します。もし蛋白分解酵素の働きが弱ければ、酵母の活動が不十分となり、風味の薄い日本酒になってしまいます。逆に、蛋白分解酵素の働きが強すぎると、雑味やえぐみが増え、バランスを欠いた日本酒になってしまう可能性があります。絶妙なバランスで蛋白分解酵素が働くことで、飲み応えがあり、バランスの取れた美味しい日本酒が生まれるのです。

酸性プロテアーゼと酸性カルボキシペプチダーゼ

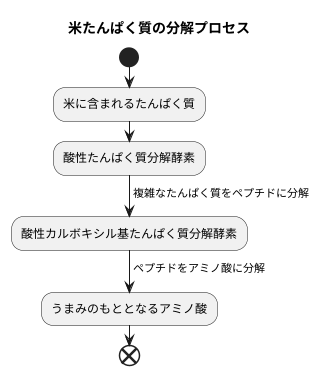

酒造りにおいて、米に含まれるたんぱく質を分解し、うまみのもととなるアミノ酸を生み出す酵素の働きは非常に重要です。麹菌の中に存在する様々な分解酵素の中でも、特に「酸性たんぱく質分解酵素」と「酸性カルボキシル基たんぱく質分解酵素」という二つの酵素は、その名の通り酸性の環境下で効果的に作用し、日本酒の味わいを形作る上で欠かせない役割を担っています。

まず、「酸性たんぱく質分解酵素」は、複雑な構造を持つ大きなたんぱく質の鎖を、より小さな鎖であるペプチドに分解する働きをします。例えるなら、長い毛糸玉を数珠つなぎのように短く切るようなものです。この酵素のおかげで、巨大なたんぱく質は扱いやすい大きさになります。

次に、「酸性カルボキシル基たんぱく質分解酵素」が登場します。こちらは、「酸性たんぱく質分解酵素」によって短く切られたペプチドの端から、アミノ酸を一つずつ切り離していく役割を担います。数珠つなぎの紐から、珠を一つずつ外していくイメージです。こうして、たんぱく質は最終的にアミノ酸まで分解されます。

この二つの酵素の働きは、まるでバトンリレーのようです。まず「酸性たんぱく質分解酵素」がたんぱく質を細かく砕き、次に「酸性カルボキシル基たんぱく質分解酵素」がその断片を受け取ってさらに分解を進める。この協調的な働きによって、米のたんぱく質は効率よくアミノ酸へと変化し、日本酒のうまみや味わいの深みを形成するのです。

それぞれの酵素が最も効果的に働くには、適切な温度や酸性度を保つことが重要です。この微妙なバランスを調整することで、酵素の働きを最大限に引き出し、理想的な分解を実現することができます。日本酒造りは、まさにこの微生物の働きを巧みに操る、繊細な技術の結晶と言えるでしょう。

酵素の働きと日本酒の味わい

お酒造りにおいて、米のデンプンを糖に変える糖化と、糖をアルコールと炭酸ガスに変える発酵という二つの大きな変化があります。そして、この二つの変化を支えているのが目に見えない小さな生き物、麹菌と酵母です。麹菌が作り出す酵素は、日本酒の味わいを左右する重要な役割を担っています。麹菌は米のデンプンを糖に変える糖化酵素を作り出し、酵母はこの糖を食べてアルコールと炭酸ガスを生み出します。

酵素には様々な種類があり、その中でも蛋白質を分解する蛋白分解酵素は、日本酒に含まれるアミノ酸の量に影響を与えます。アミノ酸は酵母の栄養源となる大切な成分であり、日本酒の味わいの複雑さを形作る要素でもあります。しかし、蛋白分解酵素の働きが強すぎると、アミノ酸が過剰に作られ、雑味や苦味が目立つお酒になってしまうことがあります。反対に、酵素の働きが弱いと、酵母の栄養源が不足し、発酵が順調に進まず、コクの薄いお酒になる可能性があります。

美味しいお酒を造るためには、麹を大切に育て、酵素の働きをちょうど良い状態に保つことが重要です。麹室と呼ばれる部屋で、蒸した米に麹菌を振りかけ、温度や湿度を細かく調整しながら麹を育てます。麹菌の種類や蒸米の温度、麹室の湿度など、様々な要素が酵素の働きに影響を与えます。蔵人たちは長年培ってきた経験と勘、そして五感を頼りに、麹の状態を注意深く観察し、最適な環境を維持することで、目指す味わいの日本酒を造り出しています。ほんのわずかな温度や湿度の変化も見逃さず、最高の日本酒を生み出すために、蔵人たちは日々精進を重ねています。

このように、目には見えない小さな生き物である麹菌と酵素の働きが、日本酒の味わいを大きく左右しています。蔵人たちのたゆまぬ努力と技術によって、様々な風味を持つ日本酒が生まれているのです。

今後の研究と発展

日本酒造りにおいて、麹菌が持つ様々な酵素の働きは、昔から大切だとされてきました。麹菌の研究は、日本酒の質を高めるだけでなく、新しい風味を生み出すためにも欠かせないものです。近年では、遺伝子工学といった新しい技術を使うことで、特定の酵素をより多く作り出す麹菌の開発が進められています。

例えば、麹菌が作り出す糖化酵素は、米のデンプンを糖に変える働きを持ちます。この糖が、酵母によってアルコールへと変化することで、日本酒が出来上がります。より活発に働く糖化酵素を持つ麹菌ができれば、これまで以上に効率的に日本酒を造ることが可能になります。また、風味に関わる酵素の働きを詳しく調べて、その働きを調整することで、今までにない味わいの日本酒を生み出すことも夢ではありません。

麹菌が持つ蛋白分解酵素は、米の蛋白質を分解し、日本酒に旨みやコクを与えます。しかし、分解が進みすぎると、雑味や濁りの原因となることもあります。この蛋白分解酵素の働きをより深く理解することは、酒造りの過程で起こる様々な問題を解決する鍵となります。例えば、特定の蛋白分解酵素の働きを抑えることで、よりクリアですっきりとした味わいの日本酒を造ることが可能になるかもしれません。

麹菌の可能性は無限大です。様々な酵素の働きを一つ一つ解き明かし、その働きを自在に操ることができれば、日本酒造りの技術はさらに進化を遂げるでしょう。遺伝子工学や他の新しい技術と組み合わせることで、風味、香り、コクなど、日本酒のあらゆる要素を思い通りに調整できるようになるかもしれません。麹菌の秘めた力を探求し続けることで、未来の日本酒は、今よりももっと多様な味わいを持つ飲み物へと進化していくことでしょう。

| 酵素の種類 | 働き | 日本酒への影響 | 研究の進展 |

|---|---|---|---|

| 糖化酵素 | 米のデンプンを糖に変える | アルコール発酵の基質となる糖を生成 | より活発に働く酵素を持つ麹菌の開発で効率的な酒造りへ |

| 蛋白分解酵素 | 米の蛋白質を分解する | 旨みやコクを与えるが、過剰な分解は雑味や濁りの原因となる | 酵素の働きを調整することで、クリアな味わいの日本酒の開発へ |