麹汁:酒造りの要

お酒を知りたい

先生、「麹汁」って、日本酒や焼酎を作るときに使うって聞きました。どういうものかよくわからないので教えてください。

お酒のプロ

そうだね。「麹汁」は、簡単に言うと、お酒のもとになる麹を作るための種のようなものだよ。麹菌というカビの仲間を液体で育てたもので、蒸した米や麦などに振りかけて麹を育てていくんだ。

お酒を知りたい

種みたいなものなんですね。麹菌の種類によって、できるお酒の種類も変わるんですか?

お酒のプロ

その通り!例えば、日本酒の麹を作るための黄麹菌、焼酎に使う黒麹菌や白麹菌など、麹菌の種類によって、お酒の種類だけでなく、味や香りも変わってくるんだよ。

麹汁とは。

お酒造りで使う『麹』を作るための液体のことを『麹汁』といいます。麹菌と呼ばれるカビの仲間が含まれていて、お酒の種類によって使う麹菌が違います。例えば、日本酒の麹には黄麹菌、焼酎の麹には黒麹菌や白麹菌などを使います。

麹汁とは

麹汁とは、日本酒や焼酎など、様々なお酒を作る上で欠かせない麹を育てるための栄養液です。麹とは、蒸した米や麦などの穀物に麹菌という微生物を繁殖させたもので、お酒造りにおいて糖分を作り出し、お酒の発酵を進める上で無くてはならない存在です。この麹を育てるための栄養豊富な液体が麹汁であり、いわばお酒造りの土台となる重要な要素です。

麹汁の成分は、主に水と蒸した穀物です。蒸した米や麦などを水に浸すことで、麹菌の生育に必要な栄養分が溶け出します。この栄養分が豊富に含まれた液体が麹の生育を促し、良質な麹へと成長させます。麹汁の温度管理も重要です。麹菌が活発に活動するためには適切な温度を保つ必要があり、一般的には30度前後が最適とされています。温度が低すぎると麹菌の活動が鈍くなり、高すぎると麹菌が死滅してしまうため、細やかな温度管理が求められます。

麹汁の成分や温度管理は、最終的に出来上がるお酒の味わいに大きく影響します。麹の種類によって最適な麹汁の組成は異なり、それぞれの酒造りの伝統と技術が反映されています。例えば、日本酒造りに用いられる麹は、蒸米に麹菌を繁殖させた米麹ですが、焼酎造りに用いられる麹には、米麹だけでなく、麦麹や芋麹など、様々な種類があります。それぞれの麹に適した麹汁を用いることで、日本酒特有の風味や焼酎の個性が生まれます。

麹汁は、単なる液体ではなく、酒造りの奥深さを象徴する存在と言えるでしょう。杜氏たちは長年の経験と勘に基づき、麹の種類や目指すお酒の味に合わせて、麹汁の成分や温度を調整します。その繊細な作業こそが、多様な味わいを生み出す源であり、日本の酒文化を支える重要な技術なのです。麹汁はまさに、目には見えない、職人技が凝縮された、お酒造りの心臓部と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 日本酒や焼酎などを作るための麹を育てる栄養液 |

| 役割 | 麹の生育を促進し、良質な麹へと成長させる |

| 成分 | 主に水と蒸した穀物(米、麦など) |

| 温度管理 | 麹菌の活動に最適な30度前後を維持する必要がある |

| 影響 | 麹汁の成分や温度管理は、最終的なお酒の味わいに大きく影響する |

| 麹の種類 | 日本酒:米麹、焼酎:米麹、麦麹、芋麹など |

| 杜氏の役割 | 経験と勘に基づき、麹の種類や目指すお酒の味に合わせて、麹汁の成分や温度を調整する |

麹菌の種類

麹菌は、酒造りに欠かせない微生物で、カビの仲間であるアスペルギルス属に分類されます。数多くの種類がありますが、お酒の種類によって使い分けられています。代表的な麹菌としては、黄麹菌、黒麹菌、白麹菌が挙げられます。

黄麹菌は日本酒造りで主役となる麹菌です。この麹菌は、米のデンプンを糖に変える力が非常に強く、たくさんの糖を生み出します。この糖が、酵母によってアルコールへと変化することで、日本酒特有のすっきりとした甘みが生まれます。吟醸酒のような香りの高いお酒にも、この黄麹菌が用いられています。

一方、焼酎造りには、黒麹菌や白麹菌が活躍します。黒麹菌は、クエン酸という酸をたくさん作り出す性質があります。クエン酸は、焼酎に独特の酸味とコクを与え、風味を豊かにします。また、黒麹菌は強い力を持つため、高温多湿の環境でも生育できることから、泡盛などの焼酎造りに適しています。

白麹菌は、黒麹菌の突然変異によって生まれた種類で、黒麹菌と比べるとクエン酸の生成量は少なめです。そのため、焼酎の味わいはまろやかになり、すっきりとした飲み口になります。

このように、同じ麹菌といっても種類によって、生成する酵素の種類や働きが大きく異なります。それぞれの麹菌の特徴を活かすことで、日本酒、焼酎、泡盛など、多様な種類のお酒が造られています。まさに麹菌は、お酒の個性を決定づける、酒造りの要と言えるでしょう。

| 麹菌の種類 | 特徴 | お酒の種類 | 味わい |

|---|---|---|---|

| 黄麹菌 | デンプンを糖に変える力が強い | 日本酒、吟醸酒 | すっきりとした甘み |

| 黒麹菌 | クエン酸を多く生成する。 高温多湿の環境でも生育可能。 |

焼酎、泡盛 | 酸味とコクのある風味 |

| 白麹菌 | 黒麹菌の突然変異種。 クエン酸の生成量は少なめ。 |

焼酎 | まろやかですっきりとした飲み口 |

麹汁の作り方

麹汁を作るには、蒸した穀物に種麹を混ぜ、適切な温度と湿度で育てる必要があります。まず、米などの穀物を十分に蒸して柔らかくします。蒸すことで穀物のデンプンが糊化し、麹菌がデンプンを分解しやすくなります。十分に蒸された穀物は、人肌程度の温度まで冷まします。熱すぎると麹菌が死んでしまい、低すぎると繁殖が遅くなってしまうため、温度管理は非常に大切です。次に、種麹を蒸米に均一に混ぜ合わせます。種麹とは、厳選された麹菌を胞子の状態で乾燥させたもので、いわば麹の種のようなものです。種麹を混ぜる際は、蒸米全体に満遍なく行き渡るように丁寧に混ぜることが重要です。種麹が偏ってしまうと、麹の出来上がりにムラが生じてしまいます。この混ぜ合わせたものを麹蓋と呼ばれる容器に薄く広げ、麹室と呼ばれる温度と湿度が管理された部屋で培養します。麹室は、麹菌の生育に最適な環境が整えられています。温度は30度前後、湿度は60%前後が目安です。麹室の環境は麹菌の生育に大きな影響を与えるため、温度や湿度の調整は非常に重要です。麹が成長するにつれて、蒸米全体に白い菌糸が網目状に張り巡らされ、甘酸っぱい特有の香りが生じてきます。この過程で、麹菌は酵素を生成し、蒸米のデンプンを糖に変換する準備を整えます。こうして出来上がった麹は、お酒造りの第一歩である醪(もろみ)造りに使用され、やがてお酒へと変化していくのです。良質な麹を作るには、蒸米の状態、種麹の質、そして麹室の環境、この三つの要素が重要になります。丁寧に作られた麹は、香り高く風味豊かなお酒を生み出す源となるのです。

| 工程 | 説明 | ポイント |

|---|---|---|

| 穀物の蒸煮 | 米などの穀物を蒸して柔らかくする。 | デンプンを糊化させ、麹菌が分解しやすくする。 |

| 放冷 | 蒸した穀物を人肌程度まで冷ます。 | 麹菌の生育に最適な温度にする。高すぎると死滅、低すぎると繁殖が遅い。 |

| 種麹の混合 | 種麹を蒸米に均一に混ぜ合わせる。 | 種麹が全体に満遍なく行き渡るようにする。ムラなく混ぜることが重要。 |

| 麹蓋への移し替え | 混ぜ合わせたものを麹蓋に薄く広げる。 | |

| 麹室での培養 | 麹蓋を麹室(温度30℃前後、湿度60%前後)で培養する。 | 麹菌の生育に最適な環境。温度と湿度の管理が重要。 |

| 麹の完成 | 白い菌糸が網目状に張り巡らされ、甘酸っぱい香りが生じる。 | 麹菌が酵素を生成し、デンプンを糖に変換する準備が整う。 |

麹汁の温度管理

酒造りにおいて、麹は酒の味を決める重要な役割を担っています。その麹を造る上で、麹汁の温度管理は非常に重要です。麹汁とは、蒸した米に麹菌を繁殖させるための液体のことで、この温度管理が麹菌の生育を左右し、最終的に酒の味わいに大きく影響します。

麹菌には様々な種類があり、それぞれ生育に適した温度が異なります。例えば、日本酒によく使われる黄麹菌は、35度前後が最も活発に活動します。一方、焼酎造りに用いられる黒麹菌は、40度前後が適温とされています。温度が低すぎると麹菌の生育が遅くなり、十分な酵素が生成されません。逆に高すぎると麹菌が死滅してしまうだけでなく、雑菌が繁殖しやすくなり、腐敗や異臭の原因となります。

そのため、麹を造る部屋である麹室では、常に適切な温度を保つ必要があります。温度計を用いてこまめに温度をチェックし、必要に応じて暖房や冷房、換気などを行い、温度を調整します。麹室の温度は常に一定に保つことが理想ですが、実際には気温や湿度の変化など様々な要因によって変動するため、経験に基づいた細やかな調整が必要となります。

熟練の杜氏は、長年の経験と勘に基づき、麹の状態を五感を使って見極めます。麹の色、香り、手触りなどを注意深く観察し、僅かな変化も見逃しません。そして、その変化に合わせて温度や湿度を調整することで、最適な環境を作り出し、最高品質の麹を造り上げます。麹造りはまさに生き物である麹菌との対話であり、杜氏の技と経験が試される、酒造りの最も重要な工程の一つと言えるでしょう。

| 麹菌の種類 | 適温 | 温度管理の重要性 |

|---|---|---|

| 黄麹菌 (日本酒) | 35度前後 | 温度が低すぎると麹菌の生育が遅くなり酵素が十分に生成されない。高すぎると麹菌が死滅し、雑菌が繁殖し腐敗や異臭の原因となる。 |

| 黒麹菌 (焼酎) | 40度前後 |

麹室では、温度計を用いてこまめに温度をチェックし、暖房、冷房、換気などを行い温度調整を行う。熟練の杜氏は、経験と勘に基づき、麹の色、香り、手触りなどを観察し、温度や湿度を調整することで、最適な環境を作り出し、最高品質の麹を造り上げる。

酒造りにおける重要性

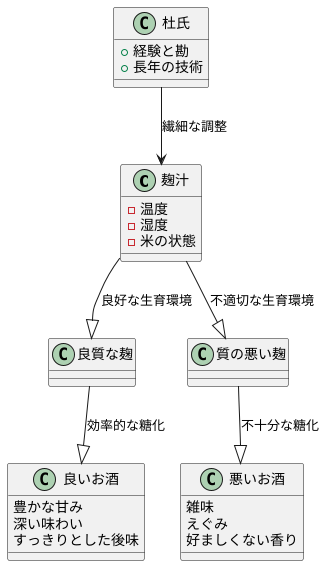

酒造りは、米、水、そして麹という三つの主要な原料から成り立ちます。その中でも麹は、お酒の味や香りを決定づける重要な役割を担っています。麹とは、蒸した米に麹菌を繁殖させたもので、この麹を用いて造られるのが麹汁です。麹汁は、酒造りの最初の段階で、蒸米と水を混ぜ合わせて造られます。この麹汁造りは、いわば酒造りの土台を作る作業であり、最終的なお酒の品質を左右する非常に重要な工程です。

麹汁の中で麹菌は増殖し、米のデンプンを糖に変える酵素を生み出します。この酵素の働きによって、後々の工程で糖がアルコールへと変化し、お酒となります。麹汁の良し悪しは、麹菌の生育状態に直結し、ひいては酵素の力にも影響を与えます。良質な麹汁からは、活発な酵素を持つ質の高い麹が得られます。このような麹は、蒸米のでんぷんを効率よく糖に変え、お酒に豊かな甘みと深い味わいを与えます。また、雑味のもととなる成分の発生を抑え、すっきりとした後味を実現します。

反対に、質の悪い麹汁からは、酵素の力が弱い麹が育ちます。このような麹を用いてお酒を造ると、糖化が不十分となり、お酒に雑味やえぐみ、好ましくない香りが生じてしまいます。さらに、発酵も順調に進まず、風味の乏しいお酒になってしまうこともあります。

そのため、杜氏は、麹汁造りの段階で、温度や湿度、米の状態などを細やかに管理し、麹菌が最適な状態で生育できるよう細心の注意を払います。経験と勘、そして長年の技術によって培われた繊細な調整により、最高の麹汁を生み出し、ひいては極上のお酒へと導いているのです。まさに、麹汁造りは、酒造りの根幹を支える重要な工程といえるでしょう。美味しいお酒を味わう時、そこには杜氏の麹汁造りに対する深いこだわりと努力が込められていることを忘れてはなりません。

今後の展望

麹菌は、日本の食文化を語る上で欠かせない微生物です。日本酒、味噌、醤油といった、日本の食卓を彩る様々な発酵食品に古くから活用されてきました。麹菌は、米や麦などの穀物に生育し、デンプンやタンパク質を分解する様々な酵素を生成します。この酵素の働きによって、原料の旨味や香りが引き出され、独特の風味を持つ発酵食品が生まれるのです。

近年、この麹菌の持つ様々な力に再び注目が集まっています。古くから経験的に知られていた麹菌の健康への良い影響について、科学的な研究が進められています。例えば、麹菌が作り出す酵素には、食べ物の消化を助けたり、体の抵抗力を高めたりする効果があると考えられています。これらの研究成果を活かし、健康を保つための食品や、病気を治すための薬への活用が期待されています。

また、酒造りの技術革新にも麹菌は大きく貢献しています。麹菌の種類や培養方法を工夫することで、より良い品質の酒を、より効率的に造ることが可能になります。例えば、特定の香りを強く出す麹菌や、雑菌の繁殖を抑える麹菌など、様々な特性を持つ麹菌が研究開発されています。こうした新しい技術によって、これまで以上に多様な味わいの日本酒が楽しめるようになるでしょう。

麹菌が持つ可能性は、酒造りや発酵食品だけに留まりません。麹菌が作り出す酵素は、食品以外にも様々な分野での活用が期待されています。例えば、環境に優しい洗剤や、植物由来のプラスチックの開発など、持続可能な社会の実現にも貢献する可能性を秘めています。麹菌は、日本の伝統的な食文化を支えるだけでなく、未来の食と健康、そして環境を守っていく上でも、重要な役割を担う存在と言えるでしょう。

| 麹菌の役割 | 具体例 | 効果・期待 |

|---|---|---|

| 伝統的な発酵食品への活用 | 日本酒、味噌、醤油 | 原料の旨味や香りを引き出し、独特の風味を持つ発酵食品を生み出す |

| 健康増進 | 酵素の摂取 | 消化促進、免疫力向上、健康食品や医薬品への活用 |

| 酒造りの技術革新 | 特定の香りを出す麹菌、雑菌の繁殖を抑える麹菌 | 高品質な酒の効率的な生産、多様な味わいの日本酒 |

| 食品以外への活用 | 環境に優しい洗剤、植物由来のプラスチック | 持続可能な社会の実現 |