麹造りと気化熱:温度調節の仕組み

お酒を知りたい

先生、『気化熱』ってどういう意味ですか?麹の手入れと何か関係があるんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『気化熱』とは、液体が気体になるときに周りの熱を奪う現象のことだよ。例えば、水で濡れた手を扇ぐと冷たく感じるのは、水が蒸発する時に手の熱を奪うからなんだ。麹作りで言うと、蒸米に麹菌が繁殖すると熱が発生するよね?そこで蒸米を混ぜたり、広げたりする『手入れ』をすることで、蒸米の表面にある水分が蒸発しやすくなり、麹の温度が上がりすぎるのを防ぐことができるんだ。

お酒を知りたい

なるほど。扇いで手を冷やすのと同じ原理なんですね。麹菌が増えると熱が出て、蒸米を混ぜると蒸発しやすくなって温度が下がる、という事ですね。

お酒のプロ

その通り!麹菌の増殖には適切な温度管理が重要で、気化熱を利用することで麹の温度を調整しているんだよ。

気化熱とは。

お酒造りでよく聞く「気化熱」について説明します。気化熱とは、液体が蒸発するときに周りの熱を奪って気体になる時に必要な熱のことです。麹(こうじ)を作る際には、麹菌が増えることで温度が上がっていきますが、蒸した米の手入れをする際に水が蒸発します。この蒸発する時に周りの熱を奪うため、麹の温度が調整されるのです。

はじめに

お酒造りの世界では、麹は味を左右する大変重要なものです。麹とは、蒸した米に麹菌を増やしたものですが、この麹菌が持つ力は、米に含まれるでんぷんを糖に変えるという、お酒造りには欠かせない働きをしています。この糖が、やがてお酒の甘みや味わいの元となるのです。 麹を造る工程において、麹菌が元気に育つように、温度の管理は非常に大切です。麹菌にとって快適な温度環境を作るために、実は「気化熱」というものが重要な役割を果たしています。

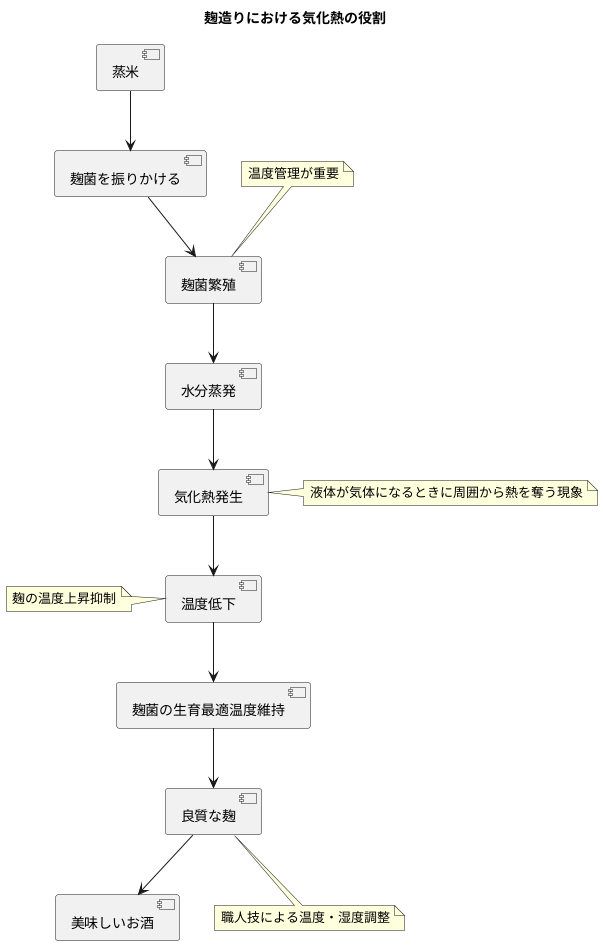

気化熱とは、液体が気体になるときに周囲から熱を奪う現象のことを指します。例えば、夏の暑い日に打ち水をすると涼しく感じますが、これは水が蒸発する際に地面の熱を奪っていくためです。同じように、麹造りでも、蒸米に麹菌を振りかけて繁殖させる過程で、水分が蒸発し、気化熱が発生します。この気化熱によって麹の温度が上がりすぎるのを防ぎ、麹菌にとって最適な温度を保つことができるのです。

麹造りの現場では、麹菌の繁殖具合を見ながら、温度や湿度を細かく調整します。温度が高すぎると麹菌が弱ってしまい、低すぎると繁殖が進みません。そのため、経験豊富な職人たちは、長年の経験と勘を頼りに、麹の状態を見極めながら、適切な温度管理を行います。具体的には、麹を薄く広げたり、厚く積み重ねたりすることで、表面積や通気性を調整し、蒸発量、すなわち気化熱の発生量をコントロールしています。このように、麹造りは、微生物の力を借りながら、繊細な温度管理を行う、まさに職人技の結晶と言えるでしょう。

気化熱は、麹造りにおいて、麹菌の生育に最適な温度を保つために欠かせない役割を担っています。古くから伝わるお酒造りの知恵と技術は、自然の力を巧みに利用することで、現在まで受け継がれてきたのです。

気化熱とは

ものが液体から気体へと姿を変えることを気化といいます。たとえば、水を火にかけるとやがて湯気になります。この湯気は、水が気体になったものです。この時、姿を変えるために必要な熱のことを気化熱といいます。

液体の状態では、小さな粒が集まってくっつきあっています。この粒たちを引き離して気体にするには、エネルギーが必要です。このエネルギーは熱というかたちで与えられます。つまり、気化するためには熱を吸収する必要があるということです。

夏、庭に水をまくと涼しく感じます。これは、まかれた水が地面で蒸発、つまり気化する際に、地面の熱を奪っていくからです。他に、私たちの体も汗をかいて体温調節をしています。汗が皮膚の上で蒸発する時に、皮膚の熱を奪うので体温が下がります。

冷蔵庫もこの気化熱の原理を利用して冷やしています。冷蔵庫の中には冷媒と呼ばれる特別な液体が入っていて、これが冷蔵庫内を循環しています。冷媒は気化しやすい性質をもっていて、冷蔵庫の中で気化熱を奪いながら気体になります。そして、冷蔵庫の外に出ると再び液体に戻ります。このサイクルを繰り返すことで、冷蔵庫の中は常に冷えた状態に保たれています。

このように気化熱は、私たちの身の回りで様々なところで温度を下げるために利用されています。打ち水や汗による体温調節だけでなく、エアコンや冷凍庫なども、この気化熱の原理を利用したものと言えるでしょう。

| 現象 | 説明 | 原理 |

|---|---|---|

| 水が湯気になる | 水に熱が加えられ、水が気体になる | 気化 |

| 庭に水をまくと涼しくなる | 水が蒸発する際に地面の熱を奪う | 気化熱 |

| 汗をかくと体温が下がる | 汗が蒸発する際に皮膚の熱を奪う | 気化熱 |

| 冷蔵庫が冷える | 冷媒が冷蔵庫内で気化し、熱を奪う | 気化熱 |

| エアコン、冷凍庫 | 冷媒が気化と液化を繰り返すことで熱を移動させる | 気化熱 |

麹造りにおける気化熱の役割

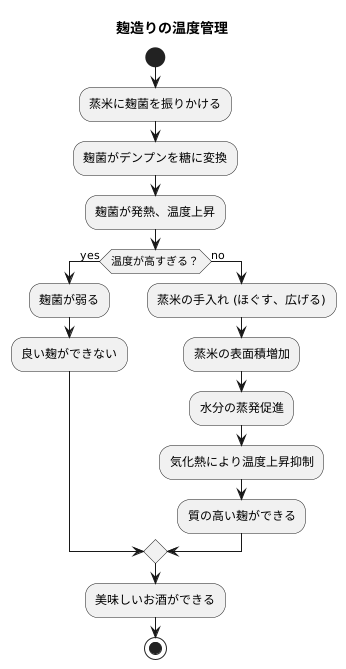

酒造りの肝となる麹造り。蒸した米に麹菌を振りかけることで、米のデンプンを糖に変える力を持つ麹が生まれます。この工程で重要なのが、麹菌の生育に最適な温度管理です。麹菌は活動するときに熱を出し、麹の温度は上がり続けます。しかし、温度が高すぎると麹菌は弱ってしまい、良い麹はできません。まるで人間と同じように、麹菌も快適な温度で活動する必要があるのです。

麹の温度を適切に保つために、昔から職人は知恵を絞ってきました。その一つが、蒸米の手入れを通して気化熱を利用する方法です。桶の中の蒸米を丁寧にほぐしたり、薄く広げたりすることで、蒸米の表面積を広げます。すると、蒸米の表面から水分が蒸発しやすくなります。

水は蒸発するときに周りの熱を奪う性質があります。これを気化熱と呼びます。夏に打ち水をすることで涼しくなるのも、この気化熱の働きによるものです。麹造りでも同じ原理で、蒸米から水分が蒸発する際に気化熱が奪われ、麹の温度上昇が抑えられるのです。

人間が暑いと汗をかいて体温を調節するように、麹造りでも気化熱を利用することで麹の温度を管理しています。 この繊細な温度管理こそ、質の高い麹、ひいては美味しいお酒を生み出す秘訣と言えるでしょう。長年の経験と技術によって培われた、麹職人の技が光る工程です。

蒸米の手入れと温度調節

酒造りの肝となる麹造りは、蒸米の手入れと温度調節が命です。麹菌が健やかに育つには、蒸米の温度と水分量の管理が欠かせません。麹菌の種類や生育段階、その日の気温や湿度によって適切な温度は変わるため、熟練の杜氏は長年の経験と勘を頼りに、蒸米の状態を細かく観察し、最適な環境を作り出します。

蒸米の温度が高すぎると、麹菌の生育に悪影響を及ぼすことがあります。このような場合は、蒸米を丁寧にほぐしたり、薄く広げたりすることで、水分の蒸発を促し、温度を下げます。この時、米粒を傷つけないよう、優しく扱うことが大切です。まるで我が子のように、蒸米を慈しむように手入れを行います。

反対に、蒸米の温度が低い場合は、麹菌の活動が鈍くなり、生育が遅れる可能性があります。温度を上げるためには、蒸米を厚く重ねたり、むしろなどで覆って保温したりします。麹菌が活発に活動できる温度を見極め、適切な処置を行うことで、良質な麹へと導きます。

このように、水分の蒸発による温度低下と、保温による温度上昇という、気化熱の作用を巧みに利用することで、麹の品質を保っているのです。蒸米の手入れと温度調節は、一見単純な作業に見えますが、実は杜氏の技術と経験が凝縮された、酒造りの重要な工程と言えるでしょう。まさに、杜氏の腕の見せ所と言えるでしょう。

| 蒸米の状態 | 麹菌への影響 | 杜氏の対応 | 調整方法 |

|---|---|---|---|

| 温度が高い | 生育に悪影響 | 蒸米をほぐす、薄く広げる | 水分の蒸発による冷却 |

| 温度が低い | 活動が鈍り、生育が遅れる | 蒸米を厚く重ねる、むしろで覆う | 保温による温度上昇 |

まとめ

酒造りの肝となる麹作りにおいて、温度管理は極めて重要です。その温度管理で中心的な役割を果たすのが「気化熱」です。気化熱とは、液体が気体になるときに周囲から奪う熱のことです。麹作りでは、蒸した米に麹菌を繁殖させますが、麹菌の生育には最適な温度帯があります。 麹菌が活発に活動するためには、温度を一定に保つ必要があるのです。

蒸米の温度管理には、人の手が欠かせません。蒸米を丁寧に広げたり、かき混ぜたりすることで、米の表面から水分が蒸発しやすくなります。水が蒸発する際に気化熱が発生し、蒸米の温度が下がります。 この気化熱を利用することで、麹菌の生育に最適な温度帯(約30度)を維持することができるのです。もし温度が高すぎると、麹菌は死滅してしまいますし、低すぎると活動が鈍くなり、良い麹ができません。

麹職人は、長年の経験と勘を頼りに、蒸米の状態を見極め、温度を調整しています。蒸米の温度変化は、麹菌の生育だけでなく、最終的に出来上がる日本酒の風味や品質にも大きく影響します。 ほんのわずかな温度の違いが、日本酒の味わいを大きく左右するため、麹造りはまさに職人技と言えるでしょう。

このように、麹作りは日本の伝統的な技術と、科学的な知識が融合した奥深い世界です。一見、単純な作業に見えますが、 目には見えない「気化熱」を巧みに操ることで、最高の麹が生まれるのです。古来より受け継がれてきた麹造りの技術は、日本の食文化を支える重要な要素と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 麹作りの重要点 | 温度管理 |

| 温度管理の中心概念 | 気化熱 |

| 気化熱とは | 液体が気体になるときに周囲から奪う熱 |

| 麹菌の生育最適温度 | 約30度 |

| 温度管理の方法 | 蒸米を広げたり、かき混ぜたりする(水の蒸発を促進) |

| 温度管理の目的 | 麹菌の生育に最適な温度帯(約30度)を維持 |

| 温度が高すぎる場合 | 麹菌の死滅 |

| 温度が低すぎる場合 | 麹菌の活動低下、良い麹ができない |

| 麹職人の役割 | 経験と勘を頼りに蒸米の状態を見極め、温度調整 |

| 温度管理の影響 | 麹菌の生育、日本酒の風味や品質 |

| 麹作りの特徴 | 日本の伝統技術と科学的知識の融合 |