蔵付き酵母:酒蔵の個性

お酒を知りたい

先生、『蔵付き酵母』ってよく聞くんですけど、どんなものなんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『蔵付き酵母』とは、その名の通り、酒蔵の中に自然に存在している酵母のことだよ。長い年月をかけて、その蔵独自の酵母が住み着いているんだ。

お酒を知りたい

じゃあ、他の酵母とは違うんですか?

お酒のプロ

そうなんだ。それぞれの酒蔵によって環境が違うから、住み着いている酵母の種類も違う。だから、蔵付き酵母を使うとお酒に独特の個性が出るんだよ。その蔵ならではの味や香りが生まれるんだね。

蔵付き酵母とは。

酒蔵に自然に存在している、お酒作りに適した良い酵母である「蔵付き酵母」について

酒蔵に息づく酵母

お酒造りには、なくてはならないものがあります。それは、小さな生き物である酵母です。酵母は、お酒のもととなる糖分を食べて、アルコールと炭酸ガスを生み出す働きをします。この働きのおかげで、甘いお酒のもとが、私たちがよく知る酔わせる力を持ったお酒に変わるのです。

お酒造りに欠かせない酵母の中でも、「蔵付き酵母」と呼ばれる特別な酵母たちがいます。これらの酵母は、長い年月をかけて、お酒蔵の空気や壁、お酒を仕込む桶などに住み着くようになりました。まるで、そのお酒蔵の家族のような存在です。蔵付き酵母は、その蔵の環境にすっかり馴染んでいるため、他の場所では見られない独特の性質を持っています。そのため、蔵付き酵母によって造られたお酒は、その蔵ならではの味と香りを持つようになります。

例えば、ある蔵では、華やかでフルーティーな香りのするお酒を生み出す酵母が、代々受け継がれています。また別の蔵では、落ち着いた香りと深い味わいを生み出す酵母が、蔵の宝として大切に守られています。このように、蔵付き酵母は、それぞれの蔵の個性を形作り、その蔵の歴史や伝統を映し出す鏡のような存在なのです。

蔵付き酵母を使うお酒造りは、自然の力を取り入れ、その土地の風土を表現する方法です。蔵人たちは、代々受け継がれてきた酵母を大切に育て、その力を最大限に引き出すよう、日々努力を重ねています。そして、その努力によって生まれたお酒は、まさに蔵の魂が込められた逸品と言えるでしょう。蔵付き酵母は、お酒に個性と深みを与え、私たちを魅了する、まさに精霊のような存在なのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 酵母 | お酒造りに不可欠な微生物。糖分を消費し、アルコールと炭酸ガスを生成。 |

| 蔵付き酵母 | 酒蔵の環境に定着した酵母。蔵独自の風味を醸し出す。 |

| 蔵付き酵母の役割 | その蔵独特の味と香りの個性を生み出す。蔵の歴史や伝統を反映。 |

| 蔵付き酵母の例 | 華やかでフルーティーな香りの酵母、落ち着いた香りと深い味わいを生み出す酵母など。 |

| 蔵人の努力 | 蔵付き酵母を大切に育て、その力を最大限に引き出す。 |

風味の多様性

お酒造りに欠かせない酵母。その中でも、蔵に住み着いた蔵付き酵母は、銘柄ごとの個性となる味わいの源泉です。蔵付き酵母とは、その名の通り、酒蔵の空気や壁、道具などに長年住み着き、独自の性質を持つようになった酵母の仲間たち。彼らは、まるで生き物のように、それぞれの蔵で異なる表情を見せます。ある酒蔵では、果物のような甘い香りを漂わせる酵母が活躍し、華やかで軽やかなお酒を生み出します。口に含むと、まるで果樹園を散歩しているかのような、爽やかな香りが鼻腔をくすぐります。また別の酒蔵では、どっしりとした重厚な味わいを醸し出す酵母が息づいています。じっくりと熟成された深いコクと、複雑な味わいは、まるで大地の恵みそのもの。一口飲むごとに、体の奥底からじんわりと温かさが広がっていくのを感じます。このように、たとえ同じお米を使い、同じようにお酒を造ったとしても、酵母が違えば、出来上がるお酒の味わいは全く異なるものになるのです。蔵付き酵母は、まさに日本酒造りの要と言えるでしょう。蔵付き酵母は、まるで画家が使う絵の具のパレットのように、日本酒に多彩な個性を与えます。甘口、辛口、軽快、濃厚、華やか、穏やか…その多様性は、日本酒の世界をより豊かで奥深いものにしています。そして、その多様性こそが、日本酒を愛する人々を魅了し続ける理由の一つと言えるでしょう。それぞれの酒蔵が大切に守り育ててきた酵母たちは、日本酒の無限の可能性を私たちに示してくれます。これからも、様々な蔵付き酵母が生み出す、個性豊かな日本酒との出会いを楽しみましょう。

| 蔵付き酵母の特徴 | お酒の特徴 | 味わいのイメージ |

|---|---|---|

| 果物のような甘い香りを漂わせる | 華やかで軽やかなお酒 | 果樹園を散歩しているような爽やかさ |

| どっしりとした重厚な味わいを醸し出す | 深いコクと複雑な味わい | 大地の恵み、体の奥底から温かさを感じる |

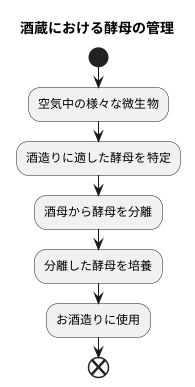

分離と培養

酒蔵には、空気中を漂う様々な種類の微生物が存在します。その中には、お酒造りにとって良い働きをするものもあれば、そうでないものもあります。酒造りに欠かせない酵母もまた、空気中を漂っているため、自然のままでは、どの酵母が酒造りに使われているのかを特定し、管理することは難しいのです。そこで、酒蔵では代々、目指すお酒の風味を生み出す、優れた酵母を特定し、それを選り分けて純粋に培養する技術を培ってきました。

まず、酒母と呼ばれるお酒のもとになるものの中から、特定の種類の酵母だけを分離します。これは、まるで砂金を探すように、数多くの微生物の中から、たった一つ、求める酵母を見つけ出す、繊細な作業です。この作業には、長年の経験と知識、そして鋭い観察力が必要です。見つけた酵母は、他の微生物が混じらないように注意深く取り扱われます。

次に、分離した酵母を、栄養豊富な培地で増殖させます。この過程は、まるで小さな苗を育てるように、酵母が元気に育つための環境を整え、大切に世話をする必要があります。温度や湿度、栄養のバランスなど、様々な要素に気を配りながら、酵母をじっくりと育てていきます。酵母が十分に増殖したら、いよいよお酒造りに使用されます。

このように、分離と培養という工程を経て、酒蔵では品質の安定したお酒造りを実現しています。この繊細な作業は、蔵人たちの経験と知識、そして酵母に対する深い愛情によって支えられています。まるで我が子のように酵母を慈しみ、その力を最大限に引き出そうとする蔵人たちの努力が、私たちが口にするお酒の深い味わいを生み出しているのです。

地域性と独自性

蔵付き酵母を使ったお酒は、その土地ならではの味わいを深く映し出します。 これは、酵母が育つ環境がお酒の性質に大きな影響を与えるためです。蔵付き酵母は、長い年月をかけてその土地の気候風土や蔵の環境に適応し、独自に進化してきました。

同じ地域にある蔵でも、それぞれの蔵には異なる種類の酵母が住み着いています。蔵の壁や床、空気中に漂う酵母の種類は、蔵ごとに微妙に違います。また、仕込み水に含まれる成分や蔵人の手技、蔵の建物の構造なども、酵母の生育に影響を与えます。そのため、同じ地域にあっても、蔵ごとに異なる酵母が育ち、それぞれが個性的なお酒を生み出すのです。

蔵付き酵母は、まるでその土地の文化や伝統を映す鏡のようです。その土地で育まれた米や水、そして人々の知恵と技術が、酵母を通して見事に表現されます。例えば、寒い地域で育った酵母は、ゆっくりと時間をかけて発酵し、奥深い味わいを生み出します。一方、温暖な地域で育った酵母は、軽やかで華やかな香りを持ち、爽やかな飲み口のお酒になります。

蔵付き酵母で造られたお酒は、まさにその土地の個性を詰め込んだ逸品です。だからこそ、その土地を訪れた際に味わうお酒は、格別の意味を持ちます。その土地の空気を感じながら、地元の食材と共に味わうお酒は、旅の思い出をより豊かで特別な物にしてくれるでしょう。まるで、その土地の歴史や文化に触れるかのような、奥深い体験となるはずです。蔵を訪れ、そこでしか味わえないお酒を堪能することは、旅の醍醐味の一つと言えるでしょう。

| 蔵付き酵母の特徴 | 詳細 | お酒への影響 |

|---|---|---|

| 地域性 | その土地の気候風土や蔵の環境に適応し独自に進化 | 土地ならではの味わいを反映 |

| 蔵ごとの多様性 | 蔵の壁、床、空気、仕込み水、蔵人の手技、蔵の構造などにより、蔵ごとに異なる酵母が育つ | 蔵ごとに個性的なお酒を生み出す |

| 気候風土への適応 | 寒い地域:ゆっくり発酵し、奥深い味わい 温暖な地域:軽やかで華やかな香り、爽やかな飲み口 |

お酒の味わいに地域性が反映される |

| 文化・伝統の反映 | その土地の米、水、人々の知恵と技術を反映 | 土地の個性を詰め込んだお酒 |

未来への継承

酒蔵にとって、蔵付き酵母は代々受け継がれてきた貴重な宝です。長い年月をかけて、その蔵独自の環境の中で育まれた酵母は、まさに蔵の歴史そのものを映し出す鏡のような存在と言えるでしょう。蔵に棲み着いた酵母は、他の蔵では決して真似のできない独特の風味や香りを生み出します。それは、その土地の気候風土や水、そして蔵人たちの技術と情熱が一体となって生まれた、唯一無二の味わいです。この蔵付き酵母こそが、蔵の個性、ひいてはその蔵の酒の命と言えるでしょう。

蔵人たちは、この貴重な酵母を大切に守り育て、次の世代へと受け継ぐ重要な役割を担っています。先人たちが築き上げてきた技術と知恵を学び、日々研鑽を積みながら、酵母の性質を理解し、その力を最大限に引き出すための努力を惜しみません。温度や湿度を細かく調整し、酵母の生育状況を注意深く観察する――それはまるで我が子のように酵母を慈しむかのようです。こうして、蔵付き酵母は脈々と受け継がれ、蔵の伝統と歴史を未来へと繋いでいくのです。

蔵付き酵母を受け継ぐということは、単に酒造りの技術を受け継ぐだけではありません。そこには、日本の食文化を尊重し、守り育てていくという大きな意味が込められています。古くから受け継がれてきた日本酒造りの伝統は、日本の風土と密接に結びつき、独自の発展を遂げてきました。蔵付き酵母は、その歴史と伝統を体現する存在であり、未来の日本酒の可能性を大きく広げる存在でもあります。蔵人たちは、このかけがえのない酵母を守り育て、未来の世代へと繋いでいくことで、日本の食文化の継承と発展に貢献しているのです。

| 蔵付き酵母 | 説明 |

|---|---|

| 特徴 |

|

| 蔵人の役割 |

|

| 文化的意義 |

|

日本酒の多様性を支える

近年、日本酒の世界はますます多彩になっています。酒米の種類や作り方など、様々な工夫が凝らされる中、その蔵元だけに存在する酵母、いわゆる蔵付き酵母が日本酒の個性を引き出す重要なものとして、再び注目を集めています。

蔵付き酵母とは、長い年月をかけてその蔵の環境に馴染み、自然に育まれた酵母のことです。空気中に漂う様々な酵母の中から、その蔵の気候風土、酒造りの方法に適応した酵母が、時間をかけて選抜され、定着していきます。そのため、同じ酒米、同じ製法を用いても、蔵付き酵母の違いによって、出来上がるお酒の味わいは大きく異なってきます。大量生産の均一的な味とは一線を画す、その蔵元ならではの独特の風味、香り、味わいを生み出すことができるのは、この蔵付き酵母のおかげと言えるでしょう。

蔵付き酵母は、日本酒の味わいに奥行きと複雑さを与えるだけでなく、その土地の風土や歴史を反映した、唯一無二の個性を醸し出します。例えば、フルーティーな吟醸酒から、力強い純米酒、コクのある熟成酒まで、多種多様な日本酒が存在しますが、そこにはそれぞれの蔵が大切に守り育ててきた蔵付き酵母の働きが大きく関わっています。

蔵付き酵母は、日本酒の多様性を支える重要な柱であり、日本酒造りの伝統と文化を未来へ繋ぐ大切な役割を担っています。今後も、個性豊かな日本酒を求める人々の期待に応えるべく、蔵人たちはそれぞれの蔵付き酵母と向き合い、その力を最大限に引き出すための努力を続けていくことでしょう。蔵付き酵母の存在は、日本酒の魅力をさらに深め、私たちに新たな感動を与えてくれるはずです。

| 蔵付き酵母とは | その蔵の環境に馴染み、自然に育まれた酵母 |

|---|---|

| 特徴 |

|

| 役割 |

|

| 将来 | 蔵人たちはそれぞれの蔵付き酵母と向き合い、その力を最大限に引き出す努力を続けていく |