お酒造りの縁の下の力持ち:中温菌

お酒を知りたい

先生、『中温菌』ってどういう菌のことですか?お酒を作る時に関係するんですよね?

お酒のプロ

そうだよ。お酒作りでよく聞く言葉だね。『中温菌』は、25℃から35℃くらいの温度で活発に育つ菌のことなんだ。たとえば、乳酸菌や酢酸菌が中温菌に分類されるよ。

お酒を知りたい

25℃から35℃ですか…。他に、温度帯で名前が変わる菌もあるんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。10℃から20℃くらいで活発に育つ菌は『低温菌』、40℃以上で活発に育つ菌は『高温菌』と呼ばれるんだよ。温度によって菌の活動は大きく変わるから、お酒の種類によって適した菌を使う必要があるんだ。

中温菌とは。

お酒作りに関係する言葉で「中温菌」というものがあります。これは、乳酸菌や酢酸菌のように、育つのにちょうど良い温度が摂氏25度から35度くらいの菌のことを指します。ちなみに、摂氏10度から20度くらいを好む菌は低温菌、摂氏40度以上を好む菌は高温菌と呼ばれます。

温度と微生物の関係

お酒造りは、目に見えない小さな生き物たち、すなわち微生物の働きによって成り立っています。彼らは、麹菌、酵母、乳酸菌など種類も様々で、それぞれ異なる役割を担い、複雑な工程を経て美味しいお酒を生み出します。そして、これらの微生物は、まるで人間のように温度変化に非常に敏感です。暑すぎても寒すぎても活動が鈍り、場合によっては死滅してしまうこともあります。

微生物は、生育に適した温度帯によって大きく三つのグループに分けられます。まず、低温菌は、冷蔵庫の中の温度のように低い温度帯で活発に増殖するグループです。一般的に0度から20度くらいが適温とされ、低い温度を好む性質から、冷蔵保存が必要な食品の腐敗に関わることもあります。お酒造りにおいては、清酒の貯蔵など低い温度での熟成に関わることがあります。次に、中温菌は、人の体温に近い温度帯で活発に増殖します。適温は20度から45度くらいとされ、このグループには、麹菌や酵母、乳酸菌など、お酒造りに欠かせない多くの微生物が含まれます。最後に、高温菌は、お風呂のお湯よりも熱い温度帯で活発に増殖するグループです。適温は45度から70度くらいで、堆肥の発酵などに関わる微生物もこのグループに属します。お酒造りにおいては、高温菌が直接関わることは少ないですが、高温による殺菌工程などでその性質が利用されます。

このように、微生物の種類によって最適な生育温度は大きく異なります。そのため、お酒造りにおいては、それぞれの工程で適切な温度管理を行うことが非常に重要です。温度が低すぎると微生物の活動が弱まり、発酵が進みません。逆に、温度が高すぎると、目的外の微生物が増殖したり、求める風味とは異なるものが生成されたりする可能性があります。それぞれの微生物の生育に適した温度を維持することで、はじめて微生物の力を最大限に引き出し、美味しいお酒を造ることができるのです。

| 微生物の種類 | 適温 | お酒造りでの役割 | その他 |

|---|---|---|---|

| 低温菌 | 0℃〜20℃ | 清酒の貯蔵など低い温度での熟成 | 冷蔵保存が必要な食品の腐敗に関わる |

| 中温菌 | 20℃〜45℃ | 麹菌、酵母、乳酸菌などお酒造りに欠かせない微生物 | |

| 高温菌 | 45℃〜70℃ | 高温による殺菌工程で利用 | 堆肥の発酵などに関わる |

中温菌:主役級の存在感

私たちにとって過ごしやすい気温、だいたい二十五度から三十五度くらいの温度で元気に活動する微生物たちがいます。これを中温菌と呼びます。この温度帯は、人間が快適と感じる温度とほぼ同じなので、私たちの身の回りの環境にもたくさんの種類の中温菌が暮らしています。

お酒造りの世界では、この中温菌が非常に重要な役割を担っています。例えば、日本酒やワイン、ビールなど、様々なお酒において、独特の風味や酸味を生み出すために欠かせない菌たちが、この中温菌の仲間なのです。代表的なものとしては、乳酸菌や酢酸菌が挙げられます。

乳酸菌は、糖を分解して乳酸を作り出す菌です。これによって、お酒にまろやかな酸味やコクが加わります。ヨーグルトや漬物など、発酵食品作りにも欠かせない菌として知られていますが、お酒においても、その働きは重要です。日本酒の製造過程では、乳酸菌が醪(もろみ)に酸味を与え、雑菌の繁殖を抑える役割も果たしています。

一方、酢酸菌は、アルコールを酸化して酢酸を作り出す菌です。酢酸は、お酢の主成分であり、ツンとした酸味が特徴です。お酒造りにおいては、酢酸菌の働きによって、お酒に独特の酸味や香りが加わります。例えば、食酢はもちろんのこと、一部の果実酒などにも、酢酸菌が利用されています。

このように、中温菌は、お酒に複雑な味わいや奥行き、そして独特の個性を生み出す、まさに主役級の存在と言えるでしょう。それぞれの菌が持つ特徴を理解し、うまくコントロールすることで、多種多様なお酒の風味を創造することが可能になります。そして、これからも新しいお酒の開発や、伝統的なお酒の品質向上に、中温菌は重要な役割を果たしていくことでしょう。

| 中温菌の種類 | 働き | お酒への影響 | 例 |

|---|---|---|---|

| 乳酸菌 | 糖を分解して乳酸を作る | まろやかな酸味、コク、雑菌繁殖抑制 | 日本酒、ヨーグルト、漬物 |

| 酢酸菌 | アルコールを酸化して酢酸を作る | ツンとした酸味、独特の香り | 食酢、果実酒 |

乳酸菌:まろやかな酸味の立役者

お酒造りにおいて、乳酸は縁の下の力持ちと言えるでしょう。乳酸を作り出す乳酸菌は、糖を分解し乳酸を生み出す微生物です。ヨーグルトや漬物など、様々な食品で活躍していますが、お酒造りにおいても重要な役割を担っています。

乳酸菌が作り出す乳酸は、お酒にまろやかな酸味を与え、風味を豊かにする効果があります。例えば、日本酒の醸造過程では、乳酸菌が米麹に含まれる糖を分解し、乳酸を生成します。この乳酸が、日本酒特有のまろやかな酸味と奥行きのある風味を生み出すのです。また、ワイン醸造においても、乳酸菌は重要な役割を果たします。ブドウ果汁に含まれる糖を乳酸菌が分解することで、ワインに複雑な香りとまろやかな酸味が加わります。特に赤ワインでは、乳酸菌によるマロラクティック発酵と呼ばれる工程で、リンゴ酸が乳酸に変換され、よりまろやかで飲みやすいワインに仕上がります。

乳酸には、雑菌の繁殖を抑える効果もあるため、お酒の品質保持にも役立っています。乳酸は、雑菌の生育を阻害する働きがあるため、お酒の腐敗を防ぎ、長期間の保存を可能にします。

このように、乳酸菌は、お酒にまろやかな酸味と風味を与え、品質を保持するなど、様々な役割を担っています。日本酒やワイン、ビールなど、多種多様なお酒造りで、乳酸菌の働きが活かされており、私たちが美味しいお酒を味わうことができるのも、乳酸菌のおかげと言えるでしょう。小さな微生物である乳酸菌の働きが、お酒の味わいを大きく左右していることは、実に興味深いことです。

| 役割 | 効果 | お酒への影響 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 風味向上 | まろやかな酸味 | 奥行きのある風味 | 日本酒:米麹の糖を分解し、まろやかな酸味と奥行きのある風味を生み出す ワイン:ブドウ果汁の糖を分解し、複雑な香りとまろやかな酸味を加える 赤ワイン:マロラクティック発酵によりリンゴ酸が乳酸に変換され、まろやかで飲みやすいワインになる |

| 複雑な香り | まろやかさ | ||

| 品質保持 | 雑菌の繁殖抑制 | 腐敗防止、長期保存 | 日本酒、ワイン、ビールなど |

酢酸菌:独特の香りの秘密

お酒の独特の香りは、様々な微生物の働きによって生まれますが、中でも酢酸菌は重要な役割を担っています。酢酸菌はその名の通り、お酒に含まれるアルコールを酸化して酢酸を作り出す菌です。この酢酸は、私たちがよく知っているお酢の主成分であり、酸っぱい風味の元となっています。

お酒造りにおいて、酢酸菌は少量の酢酸を生成することで、お酒に独特の香りと風味を与えます。ツンとした酸味や、フルーティーな香りは、酢酸菌の働きによって生まれることがあります。例えば、赤酢と呼ばれる米酢の一種は、酢酸菌の働きによって独特の香りを持ちます。また、長期熟成された日本酒やワインなどにも、酢酸菌が関与している場合があります。これらの複雑な香りは、酢酸菌が作り出す酢酸だけでなく、他の様々な化合物との組み合わせによって生まれます。

しかし、酢酸菌の働きは諸刃の剣です。酢酸菌が増殖しすぎると、お酒が酸っぱくなり、味が損なわれてしまいます。これは、アルコールが過剰に酢酸に変換されてしまうためです。そのため、お酒造りでは、酢酸菌の増殖を適切に管理することが非常に重要です。温度や酸素濃度などを調整することで、酢酸菌の働きをコントロールし、望ましい香りと風味を引き出します。

蔵人たちは長年の経験と技術を駆使して、酢酸菌をはじめとする様々な微生物の働きを巧みに操り、お酒の味わいに深みと複雑さを加えています。それぞれの酒蔵が持つ独自の技術や環境が、お酒の個性に繋がっているのです。このように、酢酸菌は、お酒造りにおいて、香りと風味を決定づける重要な役割を果たしている一方で、その扱いを誤るとお酒を損なってしまう可能性も秘めています。まさに、酒造りの繊細さと奥深さを象徴する存在と言えるでしょう。

| 酢酸菌の働き | 影響 | 具体例 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| アルコールを酸化して酢酸を作り出す | お酒に独特の香りと風味を与える (ツンとした酸味、フルーティーな香り) | 赤酢、長期熟成された日本酒やワイン | 増殖しすぎるとお酒が酸っぱくなる |

| 様々な化合物との組み合わせ | 複雑な香りを生み出す | 長期熟成された日本酒やワイン | – |

温度管理の重要性

お酒造りは、微生物の働きによって成り立っています。その微生物にとって、温度は活動の活発さを左右する、まさに生命線と言えるでしょう。お酒造りに欠かせない中温菌は、二十五度から三十五度の間で最も活発に活動します。この温度帯を維持することが、美味しいお酒を生み出すための重要な鍵となります。

もし温度が二十五度以下に下がってしまうと、中温菌の活動は鈍くなり、発酵の速度が遅れてしまいます。発酵が遅れると、雑味が発生する原因にもなりかねません。お酒の風味を左右する繊細な工程だからこそ、温度の低下は決して許されないのです。

反対に、三十五度を超えてしまうと、今度は中温菌以外の様々な菌が繁殖しやすくなります。これらは雑菌と呼ばれ、お酒にとって好ましいものではありません。雑菌が繁殖すると、お酒の香りが損なわれたり、味が濁ったり、品質に悪影響を及ぼします。せっかく丹精込めて醸造しても、雑菌によって台無しになってしまう可能性もあるのです。

蔵人たちは、長年培ってきた経験と技術を駆使し、この理想的な温度帯を維持することに全力を注いでいます。温度計はもちろんのこと、蔵の温度や湿度を肌で感じ取るという、長年の経験に基づいた勘所も大切にしています。常に温度変化に気を配り、微生物にとって最適な環境を維持することで、初めて美味しいお酒が生まれるのです。まさに、蔵人のたゆまぬ努力と微生物の神秘的な力の融合と言えるでしょう。

| 温度 | 中温菌の活動 | お酒への影響 |

|---|---|---|

| 25℃以下 | 活動が鈍る | 発酵の遅延、雑味の発生 |

| 25℃~35℃ | 最も活発 | 理想的な発酵、美味しいお酒 |

| 35℃以上 | 雑菌の繁殖 | 香りの損失、味の濁り、品質低下 |

未来のお酒造り

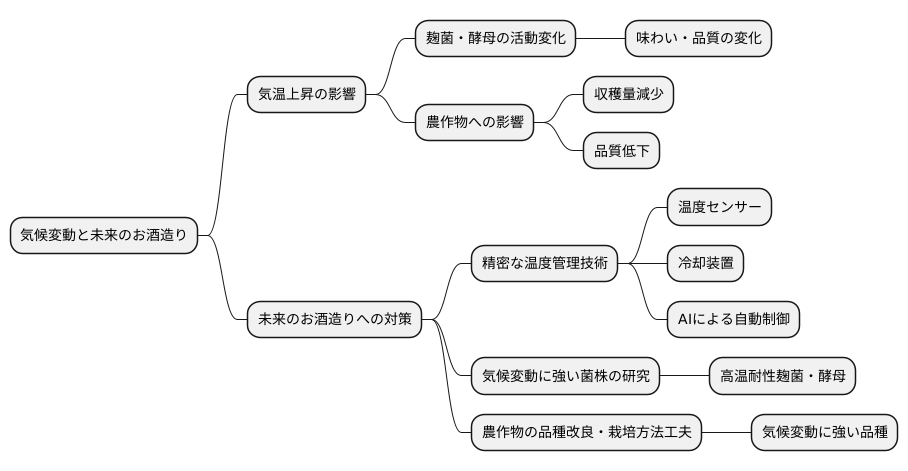

近年、地球の気温が上がってきています。暑い夏がより厳しくなり、四季の変化も曖昧になりつつあります。この気候の変化は、私たちの生活だけでなく、様々な産業にも影響を及ぼしています。その一つがお酒造りです。

お酒造りにおいて、温度管理は非常に大切です。お酒は、麹菌や酵母などの微生物の働きによって造られます。これらの微生物は、それぞれに活動するのに適した温度帯があります。そのため、気温が上がると、微生物の働きにも変化が生じ、お酒の味わいや品質が変わってしまう可能性があるのです。

例えば、日本酒造りに使われる麹菌は、35度前後で最もよく働きます。しかし、気温が上がりすぎると、麹菌の活動が鈍くなったり、逆に雑菌が繁殖しやすくなったりして、お酒の品質が落ちてしまうことがあります。また、焼酎造りに使われる酵母も、温度変化に敏感です。気温が高すぎると、酵母の活動が活発になりすぎて、お酒の香りが強くなりすぎたり、雑味が出てしまうことがあります。

そこで、未来のお酒造りに向けて、様々な対策が考えられています。一つは、より精密な温度管理技術の開発です。温度センサーや冷却装置などを活用し、発酵中の温度を常に一定に保つことで、安定した品質のお酒を造ることができます。また、人工知能を使って、温度や湿度などのデータを自動的に制御する技術も開発されています。

もう一つは、気候変動に強い新たな菌株の研究です。高温でも活発に活動できる麹菌や酵母の開発が進められています。これらの菌株を使えば、気温の変化に左右されずに、安定してお酒を造ることが可能になります。

さらに、お酒造りの原料となる米や麦などの農作物への影響も懸念されています。高温や異常気象によって、収穫量が減ったり、品質が低下したりする可能性があります。そこで、気候変動に強い品種の開発や栽培方法の工夫なども重要になってきています。

このように、未来のお酒造りは、伝統を守りつつ、新たな技術を取り入れることで進化していくでしょう。気候変動という大きな課題に立ち向かいながら、美味しいお酒を未来に残していくための挑戦は続きます。