名水、宮水と日本酒

お酒を知りたい

先生、宮水ってどんな水なんですか?お酒を作るのに良い水だって聞いたんですけど…

お酒のプロ

良い質問だね!宮水は兵庫県の灘五郷で使われているお酒造りに適した水だよ。江戸時代に山邑太左衛門さんという人が発見したとされているんだ。六甲山の伏流水がもとになっていて、ミネラルが豊富なんだよ。

お酒を知りたい

ミネラルが豊富ってことは、体に良さそうですけど、お酒造りにはどう良いんですか?

お酒のプロ

お酒造りに必要な麹菌や酵母っていう微生物の発育を助ける働きがあるんだよ。だから、灘の日本酒造りで昔から重宝されているんだ。宮水のおかげで美味しいお酒ができるんだよ。

宮水とは。

お酒造りに欠かせない水の種類、『宮水』について説明します。宮水は兵庫県の灘五郷という地域で使われている、やや硬めの水です。江戸時代(1840年頃)に、灘の酒造家の山邑太左衛門さんによって発見されました。兵庫県西宮市の海岸近くの宮水地帯から湧き出ていて、現在でも宮水の最初の井戸である『梅の木井戸』が残っています。宮水は六甲山を流れる夙川などの伏流水で、鉄分が少ないのが特徴です。宮水地帯では、海水の影響を受けているため、カリウムやカルシウム、リンなどのミネラルが多く含まれています。これらのミネラルのおかげで、麹菌や酵母菌がよく育ち、おいしいお酒ができるのです。

宮水の発見

今からおよそ二百年前、江戸時代後期の天保年間(1840年頃)、灘五郷と呼ばれる兵庫県南東部の地域は、酒造りが盛んな土地として知られていました。しかし、当時の酒造りは天候に左右されやすく、品質を保つのが難しいものでした。そんな中、灘五郷の一角、西宮郷の酒造家、山邑太左衛門は、酒の品質向上を目指し、良質な水を求めて来る日も来る日も奔走していました。

西宮の土地は、六甲山系から流れ出る伏流水に恵まれていましたが、場所によって水の性質は異なっていました。山邑太左衛門は、様々な場所の水を試し、酒を仕込んではその出来栄えを確かめるという作業を繰り返しました。そしてついに、西宮市沿岸部の特定の地域で湧き出る水で仕込んだ酒が、他の水とは比べ物にならないほど芳醇でまろやかな味わいになることを発見しました。これが世に言う「宮水」の発見です。

宮水は、酒造りに最適な硬度とミネラルバランスを備えていました。特に、カルシウムとカリウムの含有量が絶妙で、酵母の生育を促し、雑菌の繁殖を抑える効果がありました。この発見により、灘の酒は飛躍的に品質が向上し、全国にその名を知られるようになりました。宮水は、灘の酒造りに革命をもたらしただけでなく、日本酒全体の品質向上にも大きく貢献したと言えるでしょう。

現在、宮水は西宮市内の「宮水井戸」と呼ばれる共同井戸から汲み上げられ、灘五郷の多くの蔵元で使用されています。また、宮水の発見の地とされる「梅の木井戸」は、西宮市によって大切に保存されており、当時の様子を今に伝えています。訪れる人は、山邑太左衛門の功績に思いを馳せ、日本酒の歴史に触れることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 時代 | 江戸時代後期 天保年間(1840年頃) |

| 場所 | 灘五郷(兵庫県南東部)、西宮郷 |

| 課題 | 天候に左右される酒造り、品質の維持が困難 |

| 人物 | 山邑太左衛門(西宮郷の酒造家) |

| 目的 | 酒の品質向上、良質な水の探索 |

| 発見 | 宮水(西宮市沿岸部の特定の地域で湧き出る水) |

| 宮水の効果 | 芳醇でまろやかな味わいの酒、酵母の生育促進、雑菌の繁殖抑制 |

| 宮水の成分 | 酒造りに最適な硬度とミネラルバランス、カルシウムとカリウムが豊富 |

| 結果 | 灘の酒の品質向上、日本酒全体の品質向上に貢献 |

| 現在 | 宮水井戸から汲み上げられ灘五郷の多くの蔵元で使用、梅の木井戸は保存 |

宮水の源

灘五郷と呼ばれる兵庫県神戸市の東部から西宮市にかけての地域は、古くから日本酒の名産地として知られています。その酒造りに欠かせないのが「宮水」と呼ばれる水です。宮水は、六甲山系の山々に降った雨が、花崗岩という種類の岩の層を長い年月かけてゆっくりと通り抜けることで生まれます。まるで天然のろ過装置を通過するように、花崗岩の隙間をぬって流れる間に不純物が取り除かれ、非常に清らかな水となるのです。六甲山系の伏流水である夙川なども、宮水の源流の一つと考えられています。

宮水の大きな特徴の一つは、鉄分が少ないことです。鉄分が多いと、お酒の色が悪くなったり、味が変化したりすることがあります。宮水は鉄分が少ないため、酒造りに適しており、すっきりとした味わいの日本酒を生み出すのに役立っています。また、宮水地帯は海に近い場所に位置しているため、地下を流れる水脈が海水の影響を受けています。このため、宮水には、カリウム、カルシウム、リンといった様々な種類の体に必要な栄養であるミネラル分が多く含まれています。これらのミネラルは、お酒作りで重要な役割を果たす麹菌や酵母といった微生物の生育を促進する効果があります。

宮水は、麹菌や酵母の生育を助けるだけでなく、お酒の風味を良くする効果も持っています。ミネラル分が豊富なおかげで、お酒に独特の風味やコクが加わり、より深い味わいが生まれます。このように、宮水は、灘の酒の味わいを決定づける重要な要素と言えるでしょう。宮水という特別な水があるからこそ、灘の日本酒は他にはない独特の風味を保ち、長年愛され続けているのです。古くからの酒造りの伝統と、自然の恵みである宮水が出会い、素晴らしい日本酒が生まれているのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 宮水 |

| 産地 | 兵庫県神戸市の東部から西宮市にかけての灘五郷 |

| 生成過程 | 六甲山系の雨水が花崗岩層を通り抜ける |

| 源流の例 | 夙川など |

| 特徴1 | 鉄分が少ない |

| 特徴1の効果 | お酒の色や味の悪化を防ぎ、すっきりとした味わいになる |

| 特徴2 | カリウム、カルシウム、リンなどのミネラルが豊富 |

| 特徴2の理由 | 宮水地帯が海に近く、地下水脈が海水の影響を受けているため |

| 特徴2の効果1 | 麹菌や酵母の生育促進 |

| 特徴2の効果2 | お酒に独特の風味やコクを加える |

| 役割 | 灘の酒の味わいを決定づける重要な要素 |

酒造りに適した水質

酒造りにおいて、水は原料の一つである米と同じくらい重要な要素です。仕込み水は、麹づくり、酛(もと)づくり、醪(もろみ)づくりなど、すべての工程で使用されます。そして、水の良し悪しは、そのまま酒の味わいに直結するといっても過言ではありません。

水の硬度は、水に含まれるカルシウムとマグネシウムの量で決まります。これらのミネラルの含有量が多い水を硬水、少ない水を軟水と呼びます。硬水は、ミネラルが酵母の働きを活発にするため、発酵が盛んになり、力強くコクのある深い味わいの酒ができあがります。反対に、軟水は、発酵が穏やかで、すっきりとして軽やかな味わいの酒となります。

兵庫県西宮市の宮水は、中硬水に分類されます。宮水は、硬水と軟水のちょうど中間に位置する水質です。硬水の特徴であるコクと、軟水の特徴であるキレの両方の性質を兼ね備えています。宮水で仕込んだ酒は、複雑で奥深い味わいを持ち、他にはない独特の風味を醸し出します。

宮水は、六甲山系の花崗岩でろ過された伏流水です。花崗岩には、カリウム、リンなどのミネラルが豊富に含まれており、宮水にもこれらのミネラルがバランスよく溶け込んでいます。また、宮水は、鉄分が少ないことも特徴です。鉄分が多いと、酒の色が悪くなり、雑味を生む原因となります。宮水は、酒造りにとって理想的なミネラルバランスと低鉄分を兼ね備えているため、「名水」と称され、灘五郷の酒造りに欠かせない存在となっています。宮水で醸される酒は、その独特の風味と高い品質から、全国的に高い評価を受けています。まさに、水は酒の命と言えるでしょう。

| 水の硬度 | ミネラル含有量 | 酵母の働き | 酒の味わい | 代表例 |

|---|---|---|---|---|

| 硬水 | 多い(カルシウム、マグネシウム) | 活発 | 力強くコクのある深い味わい | – |

| 軟水 | 少ない | 穏やか | すっきりとして軽やかな味わい | – |

| 中硬水 | 中間 | 中間 | コクとキレのバランスが良い、複雑で奥深い味わい | 宮水(兵庫県西宮市) |

宮水の特徴

- 六甲山系の花崗岩でろ過された伏流水

- カリウム、リンなどのミネラルがバランスよく含まれている

- 鉄分が少ない

- 酒造りに理想的なミネラルバランスと低鉄分

- 灘五郷の酒造りに欠かせない「名水」

宮水と灘五郷

兵庫県南東部、西宮市、芦屋市、そして神戸市東灘区の海岸線に沿って広がる灘五郷は、日本を代表する酒どころです。古くから「灘の生一本」として名を馳せるこの地の酒は、その高い品質で広く知られ、国内はもちろんのこと、海外からも高い評価を得ています。そして、灘の酒の品質を支える大きな要素こそが「宮水」なのです。

宮水とは、六甲山系から湧き出る地下水のことを指します。六甲山の花崗岩が長い年月をかけて風化し、そこに堆積した砂礫層をゆっくりと浸透してきた水は、酒造りに最適なミネラルバランスを備えています。特に、リンやカリウムなどの含有量は少なく、カルシウムやマグネシウムなどの含有量は多いため、酵母の活動を活発化させ、雑味の少ないすっきりとした味わいの酒を生み出すのに適しているのです。

この宮水を用いることで、灘の酒は独特の風味と香りをまとい、他の地域では決して真似のできない個性を確立しています。ふくよかな旨みとキレの良い後味は、まさに宮水があってこそ。また、宮水は硬水に分類されるため、麹菌の繁殖も促し、酒造りの全工程において良い影響を与えます。

灘五郷の酒蔵は、古くからこの宮水の恩恵を受け、その伝統の技を守り伝えてきました。酒造りに適した気候風土、良質な米、そして宮水。灘五郷は、これらの要素が絶妙なバランスで揃い、最高の酒を生み出すための理想的な環境を備えていると言えるでしょう。まさに、灘五郷の風土と歴史が生み出した「地の利」こそが、宮水であり、そして灘の酒の個性なのです。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 灘五郷 | 兵庫県南東部、西宮市、芦屋市、神戸市東灘区の海岸線に広がる日本を代表する酒どころ |

| 灘の酒 | 「灘の生一本」として知られ、高品質で国内外で高い評価を得ている。 |

| 宮水 | 灘の酒の品質を支える六甲山系から湧き出る地下水。酒造りに最適なミネラルバランス(リン、カリウム少なめ、カルシウム、マグネシウム多め)を備えている。 |

| 宮水の特徴 | 酵母の活動を活発化、雑味の少ないすっきりとした味わい、ふくよかな旨みとキレの良い後味、麹菌の繁殖を促進。 |

| 灘五郷の酒造りの要素 | 酒造りに適した気候風土、良質な米、そして宮水。 |

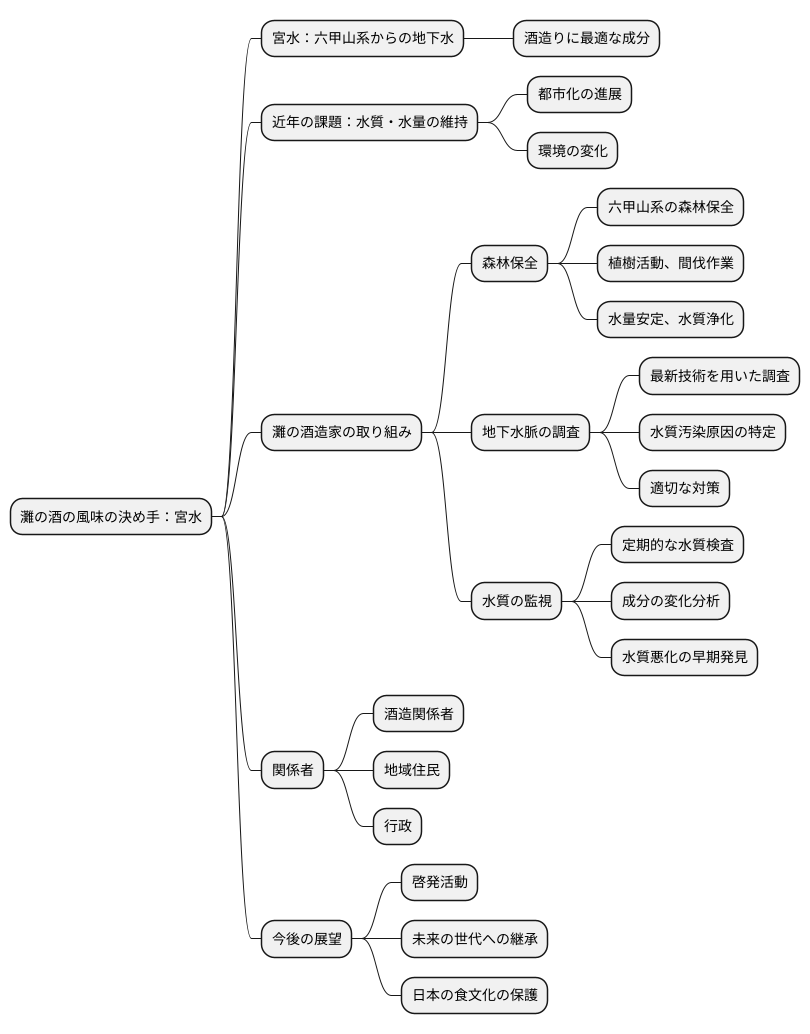

宮水の保護活動

灘の酒は、その独特の風味で知られています。この風味の決め手となるのが「宮水」と呼ばれる仕込み水です。宮水は、六甲山系から湧き出る地下水で、酒造りに最適な成分を含んでいます。しかし、近年、都市化の進展や環境の変化により、宮水の水質や水量の維持が課題となっています。そこで、灘の酒造家たちは、宮水の保護活動に積極的に取り組んでいます。

まず、六甲山系の森林保全は、宮水の源を守る上で非常に重要です。豊かな森林は、雨水を蓄え、ゆっくりと地下に浸透させることで、水量を安定させ、水質を浄化します。酒造家たちは、植樹活動や間伐作業など、森林保全活動に協力し、宮水の源を守っています。また、地下水脈の調査も重要な取り組みです。宮水の水脈を正確に把握することで、水質汚染の原因を特定し、適切な対策を講じることができます。最新の技術を用いた調査によって、地下水脈の状況を常に監視し、宮水の安全性を確保しています。さらに、水質の監視も欠かせません。定期的に水質検査を行い、成分の変化を分析することで、水質の悪化を早期に発見し、対策を立てることができます。これらの活動を通して、宮水の安定供給を維持しています。

宮水の保護活動は、酒造関係者だけでなく、地域住民や行政など、多くの人々の協力によって支えられています。宮水の重要性を広く伝えるための啓発活動も積極的に行われており、未来の世代にも宮水を使った美味しい酒を届け続けるために、これらの活動は今後も継続されていくでしょう。良質な酒造りに欠かせない宮水を守ることは、日本の食文化を守ることにも繋がっています。これからも、様々な活動を通して、この貴重な資源を守り育てていく必要があります。

日本酒と水

お酒造りにおいて、水は欠かせないものです。原料のお米と同じくらい大切なもので、お酒の出来栄えを大きく左右します。仕込み水、割り水、お米を洗う水など、あらゆる工程で水は使われます。その水質がお酒の良し悪しを決めると言っても、言い過ぎではありません。

お酒造りに適した水は、全国各地に見られます。兵庫県西宮市の宮水などは有名で、ほかにもそれぞれの地域に良い水があります。お酒造りに適した水には、カルシウムやマグネシウムなどのミネラルがバランスよく含まれていることが大切です。これらのミネラルは、酵母の働きを助け、お酒の香味や味わいを豊かにします。逆に、鉄分などのミネラルが多いと、お酒の色が悪くなったり、雑味が出たりすることがあります。

また、水の硬度も重要です。硬度とは、水に含まれるカルシウムやマグネシウムの量を示す値です。一般的に、軟水は淡麗な味わいの酒になりやすく、硬水は濃醇な味わいの酒になりやすいと言われています。それぞれの土地の水が、それぞれの土地のお酒に個性を与え、日本の多様な酒文化を育んできたのです。

お酒を飲むときには、そのお酒がどこで作られたのか、どんな水が使われたのかに思いを巡らせてみてください。その土地の水を知ることで、お酒の味わいがより深く感じられるでしょう。例えば、宮水のような硬水で仕込まれたお酒は、しっかりとした深い味わいを持っています。一方、軟水で仕込まれたお酒は、軽やかで飲みやすいのが特徴です。このように、水の違いはお酒の味わいに大きな影響を与えています。お酒を飲む際には、ぜひ水にも注目してみてください。きっとお酒の世界がより広がることでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 水の重要性 | お酒造りにおいて、原料の米と同様に重要で、お酒の出来栄えを左右する。仕込み水、割り水、米を洗う水など、あらゆる工程で使用される。 |

| 適した水 | カルシウム、マグネシウムなどのミネラルがバランスよく含まれている水。例:兵庫県西宮市の宮水など、全国各地に存在する。 |

| ミネラルの影響 |

|

| 硬度の影響 |

|

| 水の個性 | それぞれの土地の水が、それぞれの土地のお酒に個性を与え、日本の多様な酒文化を育んできた。 |