酛立て:酒造りの最初の儀式

お酒を知りたい

先生、『酛立て』ってよく聞くんですけど、一体どういう意味ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『酛立て』とは、簡単に言うと、お酒のもとになる『酒母(しゅぼ)』を作る最初の工程のことだよ。麹と蒸米と仕込み水を混ぜ合わせるんだ。 この作業で、お酒造りに必要な酵母を育てるための環境を作るんだよ。

お酒を知りたい

なるほど。麹と蒸米と仕込み水を混ぜるんですね。でも、なんでわざわざ『酛はじめ』っていう特別な呼び方があるんですか?

お酒のプロ

それは、その酒蔵でその年の最初の『酛立て』を『酛はじめ』と呼ぶからだよ。その年の酒造りの始まりを意味する大切な作業だから、特別にそう呼ぶんだ。お祝いの儀式を行う蔵もあるんだよ。

酛立てとは。

お酒造りで使う言葉『酛立て』について説明します。酛立てとは、酒母(お酒のもとになるもの)を作る最初の段階で、麹(米を発酵させたもの)、蒸した米、仕込み水(お酒造りに使う水)を混ぜ合わせることです。その酒造りの時期で最初の酛立ては『酛始め』と呼ばれています。

酒造りの始まり

お酒造りは、幾つもの工程を経て、丁寧に造られます。その中でも、酛(もと)立ては、お酒造りの最初の工程であり、その年の酒の出来栄えを左右する重要な作業です。酛立てとは、酒母(しゅぼ)造りの最初の段階で、蒸した米、麹(こうじ)、仕込み水を混ぜ合わせる工程を指します。この酛立てによって、酵母(こうぼ)が増え、お酒造りに必要なアルコール発酵が促されます。酛立ては、いわばお酒造りの生命を吹き込む儀式とも言えるでしょう。

蔵人(くらびと)たちは、長年の経験と勘を頼りに、慎重に作業を進めます。温度や湿度、原料の配合など、様々な要素を考慮しながら、最適な環境を作り出す必要があるからです。酛の中には、乳酸菌や様々な微生物が存在し、これらが複雑に作用し合うことで、独特の風味や香りが生まれます。しかし、これらの微生物のバランスが崩れると、お酒の品質に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、蔵人たちは、酛の状態を常に注意深く観察し、微生物のバランスを調整しながら、最適な環境を維持する必要があります。

酛立ての出来栄えが、その後の酒造りの全工程に影響を与えるため、蔵人たちは細心の注意を払いながら作業にあたります。具体的には、蒸した米と麹を混ぜ合わせる際には、均一に混ざるように丁寧に手作業で行います。仕込み水も、水質や温度にこだわり、最適なものを選びます。そして、これらの材料を混ぜ合わせた後、一定の温度と湿度で管理することで、酵母が順調に増殖するように促します。酛立ては、単なる作業ではなく、蔵人たちの技術と経験、そして情熱が込められた、お酒造りの根幹を成す重要な工程と言えるでしょう。 良質な酛は、雑味のない澄んだお酒を生み出すため、蔵人たちは酛造りに全力を注ぎ込みます。こうして丹念に造られた酛から、やがて芳醇な香りが漂う、美味しいお酒が生まれてくるのです。

酛はじめ:最初の酛立て

酒造りにおいて、酛(もと)と呼ばれる酒母造りは、その年の酒の出来を左右する重要な工程です。数ある酛の中でも、酒造期最初の酛、すなわち酛はじめは、格別の意味を持ちます。蔵人たちは、酛はじめでその年の豊作と酒造りの成功を祈願し、一年間の作業の無事を祈ります。酛はじめは、厳粛な雰囲気の中で行われます。蔵元や杜氏を筆頭に、多くの関係者が見守る中、伝統的な手法に基づき、慎重に作業が進められます。

酛はじめは、単なる作業開始の合図ではありません。古くから受け継がれてきた酒造りの文化を象徴する、大切な行事でもあります。酛はじめの出来は、その年の酒の品質を占う重要な指標となります。良質な酛は、健全な酵母を育み、雑菌の繁殖を抑え、風味豊かな酒を生み出す土台となります。そのため、蔵人たちは、最高の酒を造るため、酛はじめの段階で持てる技術と知識を注ぎ込みます。温度管理、原料の配合、仕込みのタイミングなど、一つ一つの工程に細心の注意を払い、完璧な酛を目指します。

酛はじめは、地域の人々にとっても大切な行事です。地域によっては、酛はじめの日に合わせて、神社で祈願祭を行ったり、地域住民を招いて祝いの膳を囲むなど、様々な行事が行われます。これは、酒造りが地域に根ざした産業であり、地域の人々の生活と密接に関わっていることを示しています。酛はじめを通して、酒造りの文化は世代から世代へと受け継がれ、地域の絆を強める役割を果たしているのです。酛はじめの成功は、蔵人だけでなく、地域全体にとっての喜びであり、その年の豊作と繁栄を願う象徴的な行事なのです。

| 酛はじめ |

|---|

| 酒造期最初の酛造り |

| その年の酒の出来を左右する重要な工程 |

| 豊作と酒造りの成功を祈願する行事 |

| 伝統的な手法に基づき、厳粛な雰囲気の中で行われる |

| 良質な酛は、健全な酵母を育み、雑菌の繁殖を抑え、風味豊かな酒を生み出す土台となる |

| 温度管理、原料の配合、仕込みのタイミングなど、一つ一つの工程に細心の注意を払う |

| 地域によっては、神社で祈願祭を行ったり、地域住民を招いて祝いの膳を囲むなど、様々な行事が行われる |

| 酒造りが地域に根ざした産業であり、地域の人々の生活と密接に関わっていることを示す |

| 酒造りの文化は世代から世代へと受け継がれ、地域の絆を強める役割を果たす |

| 蔵人だけでなく、地域全体にとっての喜びであり、その年の豊作と繁栄を願う象徴的な行事 |

麹、蒸米、仕込み水:三つの要素

酒造りの出発点となる酛(もと)造りには、麹(こうじ)、蒸米(むしまい)、仕込み水(しこみみず)という三つの欠かせない材料があります。これらは、ちょうど家の土台となる三本の柱のように、お酒の味わいを決定づける重要な要素です。

まず、麹とは、蒸した米に麹菌という微生物を繁殖させたものです。麹菌は、米のでんぷんを糖に変える働きをします。この糖こそが、後に酵母によってアルコールへと変化する大切な原料となります。麹の種類や出来具合によって、お酒の風味や香りが大きく変わってきます。例えば、白麹を使うとすっきりとした味わいに、黒麹を使うとコクのある力強い味わいになります。麹造りは、温度や湿度の管理が非常に難しく、蔵人たちの熟練の技と経験が問われる工程です。

次に、蒸米は、洗って吸水させた米を蒸したものです。麹菌がしっかりと繁殖するためには、蒸米の水分量や硬さが適切でなければなりません。蒸米の状態は、麹の出来具合だけでなく、発酵の進み具合にも影響を与えます。ふっくらと均一に蒸し上がった蒸米は、良い酛造りのための大切な条件です。

そして、仕込み水は、酒造りに用いる水です。水は、酛造りのすべての工程で使用されるため、その質は酒の味わいに直結します。酒造りに適した水は、硬度が低く、雑味の少ないものが良いとされています。仕込み水に含まれるミネラル分も、発酵に影響を与え、お酒の個性を形作ります。仕込み水は、まさに酒の命の源と言えるでしょう。

これらの三つの要素、麹、蒸米、仕込み水。それぞれの質と、それらを組み合わせる割合や手順が、最終的なお酒の味わいを決定づけます。蔵人たちは、長年培ってきた経験と知識、そして五感を研ぎ澄まし、最高の酒を造るために日々精進しています。材料の吟味から、製法の細かな調整まで、一つ一つの工程に彼らの情熱が込められています。だからこそ、日本酒は奥深く、多様な味わいを持つことができるのです。

| 材料 | 説明 | お酒への影響 |

|---|---|---|

| 麹(こうじ) | 蒸した米に麹菌を繁殖させたもの。米のでんぷんを糖に変える。 | 種類や出来具合で風味や香りが変化。例:白麹ですっきり、黒麹でコクのある味わい。 |

| 蒸米(むしまい) | 洗って吸水させた米を蒸したもの。 | 水分量や硬さが麹の出来具合や発酵に影響。 |

| 仕込み水(しこみみず) | 酒造りに用いる水。 | 硬度が低く雑味の少ないものが良い。ミネラル分が発酵に影響し個性を形作る。 |

微生物の働き

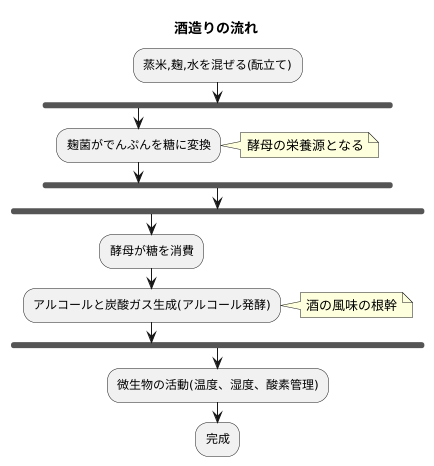

酒造りは、目に見えない小さな生き物たちの働きによって成り立っています。その生き物たちこそが微生物であり、酛立ては、これらの微生物が活躍するための舞台を整える大切な作業です。酛立てとは、蒸した米、麹、水などを混ぜ合わせて、酒の母となる酒母を造る工程です。この工程で、微生物の働きをうまく促すことが、美味しい酒造りの鍵となります。

まず、主役となる微生物の一つ目は麹菌です。麹菌は、蒸米のでんぷんを糖に変える役割を担います。蒸米だけでは、酵母は養分として利用できません。麹菌がでんぷんをブドウ糖などの糖に変換することで、酵母の栄養源となります。まるで、酵母のために食事を用意する料理人のような存在です。

次に、もう一人の主役である酵母の登場です。酵母は、麹菌が作ってくれた糖を食べて、アルコールと炭酸ガスを作り出します。これが、酒の風味の根幹をなすアルコール発酵です。酵母の種類や働き具合によって、酒の味わいは大きく変化します。

これらの微生物が元気に働くためには、快適な環境を用意することが重要です。温度管理は特に大切で、高すぎても低すぎても微生物の活動は鈍ってしまいます。適切な温度を保つことで、微生物の生育を促し、活発な発酵を促します。また、湿度も大切です。適切な湿度を保つことで、雑菌の繁殖を抑え、健全な発酵を進めることができます。さらに、微生物の種類によっては酸素を必要とするものもいますので、酸素の供給も重要な要素となります。

蔵人たちは、長年の経験と鋭い感覚で、これらの微生物の状態を見極め、温度や湿度、酸素の量を調整し、最適な環境を作り出します。微生物の声なき声に耳を傾け、まるで我が子のように大切に育てることで、最高の酒が生まれるのです。

伝統の技

酒造りの心臓部とも言える酛(もと)立ては、古来より受け継がれてきた技です。酒の味わいを決定づける重要な工程であり、蔵人たちの経験と技術が凝縮されています。蔵ごとに代々伝わる秘伝の手法があり、それはまさに一子相伝の奥義。使用する水の性質、米の種類、そして蔵に住み着く微生物(こうじきん)の種類やバランスなど、様々な要素が複雑に絡み合い、各蔵独特の酒の個性を生み出します。

酛立ては、蒸した米、米麹、水を混ぜ合わせ、酒母(しゅぼ)と呼ばれる酵母の培養液を作る作業です。この酒母造りは、繊細な温度管理と、微生物の活動を見極める熟練の技が必要です。温度が高すぎれば雑菌が繁殖し、低すぎれば酵母の活動が鈍くなってしまいます。蔵人たちは、五感を研ぎ澄まし、酒母の状態を細やかに観察し、最適な環境を維持するために細心の注意を払います。長年の経験に基づいた勘と、代々受け継がれてきた伝統の技が、この繊細な作業を支えています。まるで生き物を育てるように、彼らは酛を大切に育て、理想的な状態へと導いていきます。

酛の種類は、速醸酛(そくじょうもと)をはじめ、山廃酛(やまはいもと)、生酛(きもと)など様々です。それぞれに異なる特徴があり、酒の味わいに大きな影響を与えます。例えば、生酛は乳酸菌の自然発生を利用した伝統的な製法で、複雑で奥深い味わいの酒を生み出します。一方、速醸酛は、人工的に乳酸を添加することで、安定した酒造りを可能にする近代的な製法です。このように、多様な酛が存在することで、日本酒の味わいの幅は広がり、様々な風味を楽しむことができます。酛立ては、日本酒の多様性を支える重要な要素と言えるでしょう。そして、これらの伝統の技は、これからも大切に守り伝えられていくことでしょう。

| 酛の種類 | 特徴 | 製法 | 味わい |

|---|---|---|---|

| 生酛(きもと) | 伝統的な製法 | 乳酸菌の自然発生を利用 | 複雑で奥深い味わい |

| 速醸酛(そくじょうもと) | 近代的な製法 | 人工的に乳酸を添加 | 安定した酒造り |

| 山廃酛(やまはいもと) |

未来への継承

酛立ては、日本酒造りの最初の工程であり、まさに命を吹き込む大切な作業です。酒母造りとも呼ばれ、蒸した米と麹、そして水から、酵母を純粋培養する作業です。これは、単なる酒造りの一工程ではなく、日本の伝統文化を象徴する神聖な儀式でもあります。静謐な蔵の中に響き渡る櫂の音、白く輝く蒸米の湯気、漂う麹の甘い香り。その厳かな雰囲気の中で、蔵人たちは、先人たちの知恵と技術を五感を通して受け継ぎ、未来へと繋いでいくのです。

酛立てでは、自然界に存在する様々な微生物の中から、日本酒造りに適した酵母だけを選び抜いて増殖させなければなりません。そのため、蔵人たちは、温度や湿度、原料の状態などを細心の注意を払いながら管理し、酵母の生育を見守ります。長年の経験と勘、そして代々受け継がれてきた技術が、この繊細な作業を支えているのです。酛立ての良し悪しは、日本酒の味わいを大きく左右すると言っても過言ではありません。まさに日本酒の命運を握る重要な工程なのです。

近年、日本酒は世界中で注目を集め、日本の伝統的な酒造りへの関心も高まっています。しかし、一方で、酒造りの担い手不足や後継者問題など、伝統を守り続けるための課題も山積しています。だからこそ、酛立ての技術と文化を未来の世代に伝えていくことが、これまで以上に重要になっています。蔵人たちは、その責任を自覚し、日々精進を重ねながら、日本酒造りの伝統を守り続けています。そして、その情熱と努力が、未来の日本酒をより豊かなものへと導いていくのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 工程名 | 酛立て(酒母造り) |

| 目的 | 蒸した米、麹、水から酵母を純粋培養する |

| 重要性 | 日本酒造りの最初の工程であり、日本酒の味わいを大きく左右する重要な工程 |

| 作業内容 | 温度、湿度、原料の状態などを管理し、酵母の生育を見守る繊細な作業 |

| 文化的重要性 | 日本の伝統文化を象徴する神聖な儀式 |

| 技術の伝承 | 蔵人たちは先人たちの知恵と技術を五感を通して受け継ぎ、未来へと繋いでいく |

| 現状と課題 | 日本酒への関心が高まる一方で、担い手不足や後継者問題など課題も山積 |

| 未来への展望 | 酛立ての技術と文化を未来の世代に伝えていくことが重要 |