日本酒のオフフレーバ:その正体と対策

お酒を知りたい

先生、『オフフレーバ』って言葉、お酒のラベルで時々見かけるんですけど、どういう意味ですか?

お酒のプロ

良い質問だね。『オフフレーバ』とは、日本酒において、本来の香りや味わいを損なう、好ましくない香りのことを指すよ。 例えば、古くなった紙のような香りや、生臭い香りなどがそうだよ。

お酒を知りたい

なるほど。じゃあ、お酒が古くなったり、保存状態が悪かったりすると出てくる香りってことですか?

お酒のプロ

そうだね。そういう場合が多いね。製造工程で雑菌が混入したり、光に当たりすぎたりすることでも発生するよ。だから、『オフフレーバ』があるお酒は、品質が良くないと言えるんだ。

オフフレーバとは。

日本酒の香りに関する言葉で「オフフレーバ」というものがあります。これは、日本酒にとって好ましくない異臭のことを指します。

オフフレーバとは

お酒は、米、米麹、そして水が織りなす繊細な味わいの芸術品です。しかし、その繊細さゆえに、時に好ましくない香りや味が生じてしまうことがあります。これを、お酒の世界では「オフフレーバ」と呼びます。オフフレーバとは、本来のお酒が持つべき、ふくよかな香りや米の旨味を損ない、味わいを大きく損なってしまう香りや味の総称です。

オフフレーバの原因は実に様々で、お酒造りのあらゆる段階に潜んでいます。まず、原料処理の段階では、米の精米が不十分であったり、洗米が適切に行われなかったりすると、雑味のもととなる成分が残ってしまうことがあります。続いて、お酒造りの心臓部とも言える発酵の段階では、温度管理が不適切であったり、酵母の働きが弱かったりすると、本来とは異なる香りが発生する可能性があります。さらに、貯蔵の段階も重要です。貯蔵温度が高すぎたり、日光に当たったりすると、お酒が酸化し、老香と呼ばれる好ましくない香りが発生することがあります。そして最後に、瓶詰め後も油断は大敵です。瓶詰め時の衛生管理が不十分であったり、保管場所の温度変化が激しかったりすると、せっかくの味わいが損なわれてしまうことがあります。

このように、オフフレーバの発生は、原料処理から瓶詰め後の保管まで、あらゆる工程のわずかなミスが原因となるのです。だからこそ、蔵人たちは、日々の作業の中で、細心の注意を払い、五感を研ぎ澄ませて、お酒の状態を見極めることに全力を注いでいます。オフフレーバのない、純粋なお酒の美味しさを守ることは、蔵人たちのたゆまぬ努力と情熱の結晶と言えるでしょう。

| 工程 | 発生原因 | 結果 |

|---|---|---|

| 原料処理 | 米の精米不足、洗米不足 | 雑味 |

| 発酵 | 温度管理の不備、酵母の弱体化 | 異臭 |

| 貯蔵 | 高温貯蔵、日光暴露 | 老香(酸化臭) |

| 瓶詰め後 | 衛生管理不足、温度変化 | 風味劣化 |

主な種類と原因

お酒の香りは、その味わいを大きく左右する重要な要素です。しかし、時には望ましくない香りが発生してしまうことがあります。これをオフフレーバと呼び、お酒の品質を低下させる原因となります。オフフレーバには様々な種類と原因があり、その理解は良質な酒造りにおいて欠かせません。

代表的なオフフレーバとして、古酒のような独特の香りを呈する老香(ひねか)があります。これは、お酒の熟成が進みすぎると生じてしまうものです。熟成は時間の経過とともに複雑な香りを生み出し、お酒に深みを与えますが、過度な熟成は老香を発生させ、品質を損ねてしまいます。そのため、適切な温度管理によって熟成の進行を調整し、老香の発生を抑制することが重要です。

次に、火落ち菌によるオフフレーバがあります。これは、お酒を腐敗させる細菌の一種で、酢酸エチルのような刺激的な酸っぱい臭いを発生させます。火落ち菌は、不衛生な環境で繁殖しやすいため、酒造りの現場では徹底した衛生管理が求められます。設備の清潔を保つことはもちろん、原料処理から瓶詰めまでの全工程において衛生管理を徹底することで、火落ち菌の繁殖を防ぎ、お酒の品質を守ることができます。

また、日光臭も代表的なオフフレーバの一つです。これは、お酒が日光に長時間さらされることで発生する、焦げ臭に似た香りです。お酒は光に弱く、特に直射日光は劣化の原因となります。日光によってお酒の成分が変化し、日光臭が発生してしまうため、直射日光を避け、暗所で保管することが重要です。

これらの代表的なオフフレーバ以外にも、原料となる米の品質や、製造工程における様々な要因がオフフレーバの原因となることがあります。例えば、原料米にカビが生えていたり、製造工程で雑菌が混入した場合、独特の臭いが発生することがあります。そのため、高品質な原料米の選定はもちろん、製造工程における細心の注意が、良質なお酒造りには欠かせません。

| オフフレーバ | 香り | 原因 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 老香(ひねか) | 古酒のような独特の香り | 過度な熟成 | 適切な温度管理による熟成調整 |

| 火落ち菌 | 刺激的な酸っぱい臭い(酢酸エチル様) | 火落ち菌の繁殖(不衛生な環境) | 徹底した衛生管理 |

| 日光臭 | 焦げ臭に似た香り | 日光への長時間曝露 | 直射日光を避け、暗所で保管 |

| その他 | 独特の臭い | 原料米のカビ、製造工程での雑菌混入など | 高品質な原料米の選定、製造工程における細心の注意 |

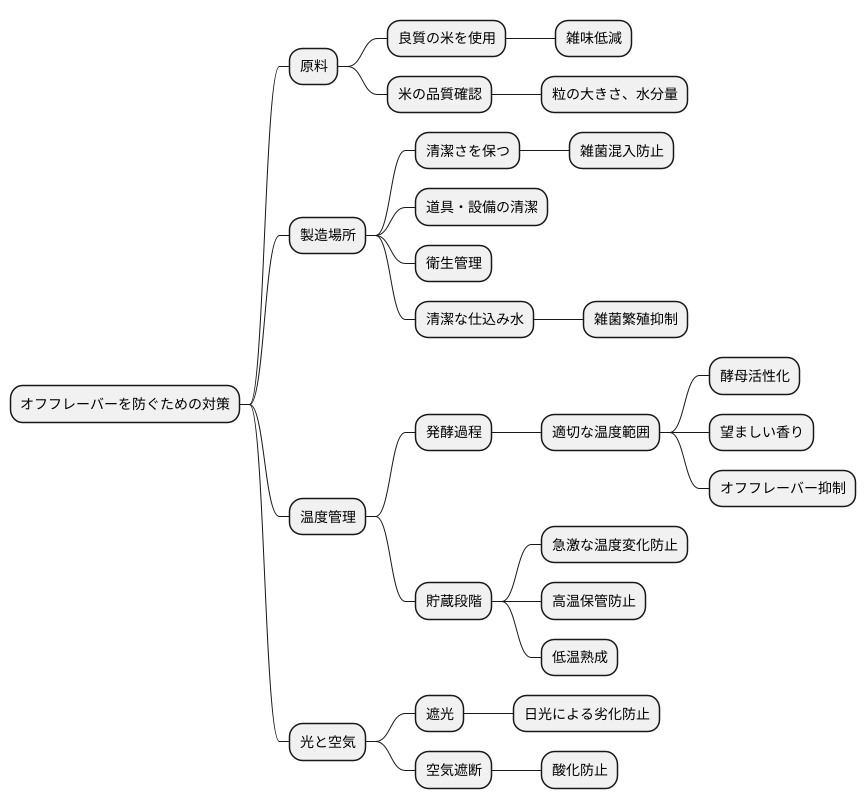

オフフレーバを防ぐための対策

お酒造りにおいて、目指すのは雑味のない澄んだ味わいです。目指すお酒の風味を損なう、好ましくない香りは「オフフレーバ」と呼ばれ、お酒の品質を大きく左右します。オフフレーバの発生を防ぐには、製造の全ての段階で細心の注意を払う必要があります。まず原料となる米選びが重要です。良質の米は雑味の原因となる成分が少ないため、オフフレーバ発生のリスクを減らすことができます。粒の大きさや水分量など、米の品質を丁寧に確認し、厳選することが大切です。次に、製造場所の清潔さを保つことが欠かせません。お酒造りは微生物の働きを利用した発酵過程を経るため、雑菌の混入はオフフレーバの原因となります。そのため、製造に使う道具や設備は常に清潔に保ち、作業場全体の衛生管理を徹底する必要があります。仕込み水にも気を配り、清潔な水を使用することで雑菌の繁殖を抑えられます。温度管理も重要な要素です。発酵過程では、酵母が糖を分解してアルコールと二酸化炭素を生み出しますが、この発酵の温度によってお酒の味わいが変化します。適切な温度範囲を維持することで、酵母の活動を活発化させ、望ましい香りを生成し、オフフレーバの発生を抑制できます。貯蔵段階でも温度管理は重要です。急激な温度変化や高温下での保管は、お酒の劣化を招き、オフフレーバの原因となります。一定の低温でじっくりと熟成させることで、まろやかで深みのある味わいを引き出せます。また、光や空気も劣化の原因となります。日光に長時間さらされると、お酒の色や風味が変化し、オフフレーバが発生することがあります。さらに、空気中の酸素に触れると酸化が進み、これもまたオフフレーバの原因となります。そのため、お酒は遮光性のある容器に入れ、空気に触れないように保管することが大切です。このように、高品質なお酒を造るためには、原料選びから貯蔵まで、あらゆる段階で細心の注意を払い、オフフレーバの発生を未前に防ぐための努力が欠かせません。地道な作業の積み重ねが、雑味のない純粋なお酒を生み出すのです。

味わいの変化を見分ける

日本酒は生き物のように、時間の流れとともにその味わいを変化させていきます。封を開けた直後、数日後、あるいは数年後、それぞれ異なる表情を見せてくれるのが日本酒の魅力です。しかし、その変化の中には、好ましくないもの、すなわち劣化によるものも含まれます。これを早期に見抜くためには、日頃から様々な日本酒と出会い、その繊細な味の移り変わりを理解することが大切です。

まず大切なのは、五感を研ぎ澄ますことです。香りはもちろんのこと、口に含んだ時の舌触り、喉を通る時の感覚など、あらゆる情報を逃さずに感じ取ることが重要です。新鮮な日本酒には、米の甘みや旨み、華やかな香りが感じられます。しかし、劣化が始まると、これらの香りが薄れ、代わりに生ぐささや酸味、あるいは紙のような香りが現れることがあります。

これらの微妙な変化を見逃さないためには、定期的な利き酒が有効です。様々な種類の日本酒を飲み比べ、それぞれの香りや味わいの特徴を記憶に刻み込んでいくことで、基準となる味覚が形成されます。そして、その基準と比較することで、異変を早期に察知することが可能になります。まるで職人が長年培ってきた経験のように、自分自身の感覚を鍛錬していくのです。

劣化の原因を知ることも大切です。温度変化や光、空気などが日本酒に悪影響を与えることがあります。これらの要因を理解することで、保管方法の改善や劣化の予防に繋がるだけでなく、原因を特定する手がかりにもなります。熟練の蔵人たちは、長年の経験と知識から、わずかな兆候も見逃さずに品質を見極めています。私たちも、彼らのように意識的に日本酒と向き合うことで、味わいの変化に敏感になり、より深く日本酒の世界を楽しむことができるでしょう。日々の鍛錬こそが、日本酒の真価を見極める目を養うのです。

| 状態 | 特徴 | 対策 |

|---|---|---|

| 新鮮な日本酒 | 米の甘みや旨み、華やかな香り | 適切な保管(温度変化、光、空気を避ける) |

| 劣化が始まった日本酒 | 香りが薄れ、生ぐささや酸味、紙のような香りが現れる | 劣化要因の理解、保管方法の改善 |

消費者の役割と楽しみ方

お酒を愛飲する者として、その品質を保ち、味わいを楽しむためには、適切な保管と飲み方が欠かせません。酒屋や蔵元が良いお酒を造っても、私たちの手元に届いてからどのように扱うかで、風味は大きく変わってしまうからです。

まず、手に入れたお酒は光と熱を避けて保管することが大切です。日光は酒質を劣化させる原因となるため、暗い場所に置くべきです。また、温度変化も避けたいので、冷蔵庫のような冷暗所での保管が理想的です。そして、一度封を開けたら、空気に触れることで酸化が進むため、できるだけ早く飲み切るようにしましょう。風味が変わってしまう前に、そのお酒の持つ本来の美味しさを味わうことが重要です。

お酒の種類によって、最適な飲み方は異なります。華やかな香りを特徴とする吟醸酒などは、冷やすことで香りが際立ち、すっきりとした味わいを満喫できます。一方、純米酒のようにコクのあるお酒は、常温やぬる燗にすることで、旨味が引き出され、より深い味わいを堪能できます。それぞれの酒が持つ個性を理解し、温度によって変化する風味を楽しむのも、お酒を嗜む醍醐味の一つと言えるでしょう。

さらに、お酒を口にした際に、いつもと違う風味や香りを感じたら、すぐに購入店に相談することも大切です。消費者の声が、お酒の品質向上に繋がるだけでなく、製造過程における問題点の発見にも役立ちます。私たちがお酒を正しく保管し、それぞれの特性に合わせた飲み方をすることで、より良いお酒が楽しめる未来へと繋がっていくのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 保管方法 |

|

| 飲み方 |

|

| 異常に気づいたら | 購入店に相談 |

まとめ

日本酒の味わいを大きく損なう、香りの劣化。これが、オフフレーバと呼ばれるものです。オフフレーバの有無は、日本酒の品質を左右する重要な要素と言えるでしょう。杜氏をはじめとする製造者にとっては、オフフレーバの原因を理解し、未然に防ぐための対策をしっかりと行うことが、高品質な日本酒造りの上で欠かせません。

オフフレーバの発生原因は様々です。原料である米の保管状態が悪かったり、精米の過程で雑菌が混入したりすることがあります。仕込み水の質や、麹や酵母の管理も重要です。発酵や貯蔵の段階での温度管理、貯蔵容器の清潔さなども、オフフレーバ発生に影響を及ぼします。それぞれの工程で、細心の注意を払う必要があります。製造過程のあらゆる段階で、オフフレーバ発生のリスクが潜んでいると言えるでしょう。

一方で、消費者の側も、日本酒の品質を守る上で重要な役割を担っています。せっかく蔵元が丹精込めて造った日本酒も、保管方法が悪ければ、オフフレーバが発生してしまう可能性があります。日光の当たらない冷暗所で保管するのはもちろんのこと、一度開栓したら、空気に触れる面積を少なくし、できるだけ早く飲み切るように心がけることが大切です。適切な保管方法を理解し、実践することで、日本酒本来の風味を長く楽しむことができるのです。

また、飲み方にも気を配る必要があります。温度が高すぎると香りが立ちすぎてバランスを崩し、低すぎると本来の香りが感じられなくなってしまいます。それぞれの日本酒に合った温度で味わうことで、そのお酒が持つ最良の風味を堪能することができます。

このように、日本酒造りに携わる人々だけでなく、日本酒を愛飲する私たち消費者も、オフフレーバについての知識を深め、品質を守る意識を持つことが重要です。製造者と消費者が共に協力し、オフフレーバを防ぐための努力を続けることで、日本酒文化はより一層豊かなものへと発展していくでしょう。私たち一人一人が、高品質な日本酒を未来へと繋いでいくために、できることを考え、行動していくことが大切です。

| 関係者 | オフフレーバー発生要因 | オフフレーバー防止策 |

|---|---|---|

| 製造者(杜氏など) | 米の保管状態不良 | 各工程での丁寧な作業と管理(米の保管、精米、仕込み水の管理、麹・酵母の管理、温度管理、貯蔵容器の清潔さなど) |

| 精米時の雑菌混入 | ||

| 仕込み水の質 | ||

| 麹・酵母の管理不良 | ||

| 発酵・貯蔵時の温度管理不良 | ||

| 貯蔵容器の不潔さ | ||

| 消費者 | 不適切な保管方法(日光、温度) | 適切な保管(冷暗所、開封後速やかに消費)、適切な温度での飲用 |

| 開封後の空気接触 | ||

| 不適切な飲用温度 |