端桶:日本酒の品質管理の重要ポイント

お酒を知りたい

先生、『端桶』って言葉の意味がよくわからないんです。お酒を少しだけ残した桶のことですか?

お酒のプロ

そう思うのも無理はないね。でも、ただ少し残っているだけではないんだよ。『端桶』は、お酒、特に清酒を貯蔵している大きなタンクから、出荷のために一部を取り出した後の状態を指す言葉なんだ。つまり、満タンだったタンクに空間ができた状態のことを言うんだよ。

お酒を知りたい

ああ、なるほど。満タンの状態からお酒を出荷した後の状態なんですね。でも、なぜそんな言葉があるんですか?

お酒のプロ

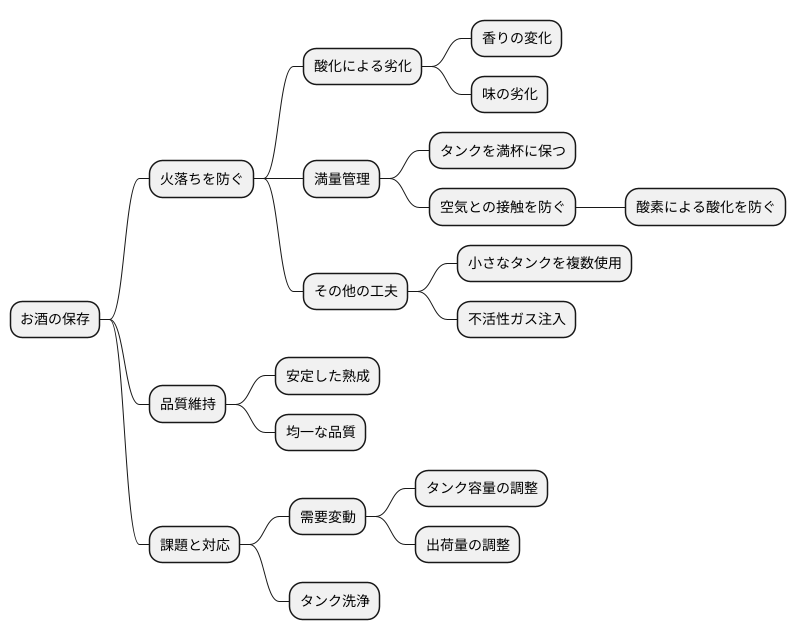

いい質問だね。『端桶』の状態だと、タンクの中に空気が入り込み、お酒の品質が落ちてしまうことがあるんだ。これを『火落ち』とも言う。だから、お酒を貯蔵するときは、タンクを満タンにしておくことが大切で、『端桶』の状態はなるべく避けたい状態なんだよ。

端桶とは。

日本酒を貯蔵する際には、品質の低下や味が変わってしまうのを防ぐため、タンクに日本酒をいっぱいに満たしておくのが良いとされています。しかし、出荷のために一部の日本酒を取り出すと、タンクの中に残った日本酒は量が減ってしまいます。この、タンクに日本酒が一部だけ残っている状態のことを『端桶』といいます。

端桶とは

お酒蔵では、お酒を大きな桶で貯蔵します。この桶いっぱいに酒が満たされているのが理想の状態です。しかし、お酒を出荷したり、瓶詰めしたりする際に、どうしても桶からお酒を取り出す必要が出てきます。すると、桶の中に空いた空間ができてしまいます。この、桶にお酒が満タンではなく、一部が空になった状態を「端桶(はしおけ)」といいます。お酒、特に日本酒は、空気に触れると酸化し、味が変わってしまいやすいのです。新鮮な果物を切ると、空気に触れた部分が茶色く変色するのと同じように、お酒も空気に触れると風味が損なわれ、本来の味ではなくなってしまいます。

端桶の状態は、お酒の品質管理の上で非常に気を付けなければならない点です。ほんの少し空気に触れただけでも、お酒の繊細な香りは飛び、味わいは変わってしまうことがあります。特に、日本酒は香りや味わいを大切にするお酒なので、端桶によって品質が劣化してしまうと、せっかくの美味しさが失われてしまいます。そこで、お酒蔵では、端桶の状態をできるだけ少なくするために、様々な工夫をしています。例えば、出荷するお酒の量をあらかじめきちんと予測し、必要な分だけを桶から取り出すようにします。また、大きな桶ではなく、小さめの桶を複数使うことで、一度に空になる量を少なくする方法もあります。さらに、桶の中の空気を窒素などの気体で置き換えることで、お酒が空気に触れないようにする技術もあります。

このように、お酒蔵では、端桶によるお酒の品質劣化を防ぐために、様々な工夫を凝らし、お酒本来の美味しさを守っているのです。私たちが美味しいお酒を味わえるのは、こうした蔵人たちの努力のおかげと言えるでしょう。

| 用語 | 説明 | 問題点 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 端桶(はしおけ) | 酒桶の一部が空になった状態 | 空気に触れたお酒が酸化し、風味や味わいが変化する |

|

品質劣化の仕組み

お酒は、空気に触れることで少しずつ変化していきます。これは、空気中の酸素とお酒が結びつく、酸化と呼ばれる現象が原因です。お酒の種類によって酸化の進み具合は異なりますが、特に繊細な味わいが持ち味のお酒は、酸化による品質の劣化が顕著に現れます。

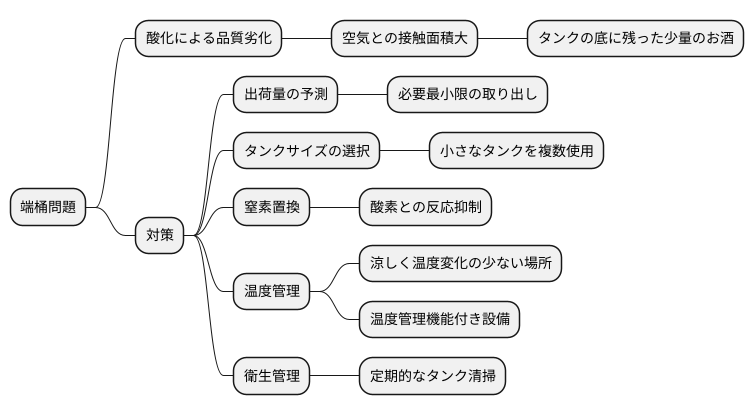

お酒の保管方法の中でも、端桶(はしおけ)の状態は、酸化のリスクが特に高まります。端桶とは、貯蔵タンクの中のお酒の量が減り、お酒の表面と空気の接触面積が大きくなった状態を指します。タンクの上部に大きな空間ができることで、お酒はより多くの酸素にさらされることになり、酸化が急速に進むのです。

酸化によってお酒にもたらされる変化は様々です。まず、お酒本来の持つ、繊細で爽やかな香りが失われ、代わりに、重く鈍い香りが感じられるようになります。フレッシュな果実を思わせる香りが特徴のお酒では、この変化は特に残念なものです。

風味の変化も深刻です。まろやかで優しい甘みが薄れ、渋みや酸味が強くなります。口に含んだ時のバランスが崩れ、本来の持ち味である、奥行きのある味わいが損なわれてしまうのです。

色の変化も、酸化のサインです。無色透明で美しいお酒が、時間の経過とともに黄色っぽく、そして褐色に変化していくことがあります。これは、見た目にもお酒の品質が劣化していることを示しています。

このような酸化による変化は、お酒本来の美味しさを楽しむ上で大きな妨げとなります。だからこそ、お酒を適切に保管し、端桶の状態を避けることは、お酒の品質を維持する上で非常に大切なのです。

| 酸化による変化 | 詳細 |

|---|---|

| 香り | 繊細で爽やかな香りが失われ、重く鈍い香りに変化。 |

| 風味 | まろやかな甘みが薄れ、渋みや酸味が強くなる。バランスが崩れ、奥行きのある味わいが損なわれる。 |

| 色 | 無色透明から黄色っぽく、そして褐色に変化。 |

火落ちを防ぐための満量管理

お酒を良い状態で保つためには、貯蔵タンクを常にいっぱいに保つことが大切です。お酒は空気に触れると、風味が変わってしまうからです。空気に含まれる酸素は、お酒にとって大敵です。お酒が酸素に触れると、酸化という変化が起こり、香りが変わったり、味が薄くなったりしてしまいます。これは、火落ちと呼ばれる現象で、一度火落ちしてしまったお酒をもとに戻すことはできません。

火落ちは、お酒の価値を大きく下げてしまうため、蔵元では火落ちを防ぐための様々な工夫をしています。その工夫の一つが満量管理です。満量管理とは、貯蔵タンクを常に満杯の状態にしておくことで、タンク内に空気が入るのを防ぐ方法です。タンクの中に空気がなければ、お酒が酸素に触れる機会も減り、火落ちを防ぐことができます。

満量管理は、火落ちを防ぐだけでなく、お酒の品質を一定に保つのにも役立ちます。タンクの中身が常に満杯の状態であれば、お酒の熟成の進み方も均一になり、安定した品質のお酒を作ることができます。

しかし、常にタンクを満杯の状態に保つことは簡単ではありません。お酒の需要は季節によって変動するため、タンクの容量や出荷量を調整する必要があります。また、タンクを洗浄する際などには、どうしてもタンクを空にする必要が生じます。蔵元では、このような状況にも対応しながら、様々な工夫を凝らして満量管理に取り組んでいます。例えば、小さなタンクを複数用意することで、出荷量に合わせて貯蔵するタンクの数を調整したり、窒素などの不活性ガスをタンクに注入して、お酒が空気に触れるのを防いだりするといった方法が用いられています。これらの工夫によって、蔵元は高品質なお酒を私たちに届けてくれているのです。

端桶の管理方法

お酒の鮮度を保つ上で、端桶(はしおけ)は悩みの種です。端桶とは、貯蔵タンクの底に残った少量のお酒のこと。タンクの大きさに対してお酒の量が少なくなると、お酒と空気が触れ合う面積が大きくなり、酸化が進みやすくなります。酸化によって風味が損なわれ、品質が劣化してしまうのです。完全に端桶をなくすことは難しいですが、その影響を少しでも減らす工夫はいくつかあります。

まず大切なのは、お酒の出荷量をきちんと予測することです。どれだけのお酒が必要かを事前に把握し、必要最小限の量だけをタンクから取り出すようにすれば、端桶となる量を減らすことができます。また、大きなタンクに少量のお酒を貯蔵するよりも、小さなタンクを複数使い、お酒の量に合ったタンクを選ぶことで、お酒と空気が触れ合う面積を小さくすることができます。

さらに、タンク内の空気を窒素などのガスで置き換えるという方法も有効です。窒素は空気中の酸素と反応しにくいため、お酒の酸化を防ぐ効果があります。窒素を注入することで、タンク内を酸素の少ない状態に保ち、お酒の品質劣化を抑えることができるのです。

加えて、温度管理も重要です。お酒は温度変化に敏感で、高温になると酸化が促進されます。そのため、貯蔵タンクは適切な温度で管理する必要があります。涼しく、温度変化の少ない場所にタンクを置く、あるいは温度管理機能のついた貯蔵設備を使うなどして、お酒の品質を保ちましょう。

そして忘れてはならないのが衛生管理です。タンク内を清潔に保つことで、雑菌の繁殖を抑え、お酒の劣化を防ぐことができます。定期的にタンク内を清掃し、常に清潔な状態を保つように心がけましょう。これらの対策を組み合わせることで、端桶によるお酒の品質劣化リスクを大きく減らすことができるのです。

蔵元の工夫と努力

お酒を造る蔵では、変わらぬ美味しさを保つために、様々な工夫と努力が重ねられています。その一つが、お酒を貯蔵する桶の管理です。桶は単なる入れ物ではなく、お酒の味わいを左右する重要な役割を担っています。蔵人たちは、桶の形や材料、保管場所などを吟味し、お酒にとって最適な環境を整えています。例えば、桶の形一つとっても、底が丸いものや四角いものなど、様々な種類があります。お酒の種類や熟成期間に合わせて、最適な形の桶を選ぶことで、雑味のないまろやかな味わいを引き出すことができます。

桶の材料も重要です。木桶を使う蔵では、木の種類によってお酒の香りが変化するため、杉や檜など、それぞれの酒に合う木を選びます。また、近年では、衛生管理の容易さから金属製のタンクを使う蔵も増えてきました。しかし、金属の種類によっては、お酒の成分と反応してしまう可能性もあるため、材質の選定には細心の注意が必要です。さらに、桶の保管場所にも気を配らなければなりません。温度や湿度の変化は、お酒の品質に大きな影響を与えるため、蔵人たちは一年を通して温度と湿度を一定に保つ工夫をしています。蔵の壁を厚くしたり、地下に貯蔵庫を設けたりと、蔵ごとに様々な工夫が凝らされています。

そして、伝統を守りながらも、蔵人たちは常に新しい技術を取り入れることにも積極的です。お酒が空気に触れて酸化することを防ぐため、最新の技術を用いた研究開発も日々進められています。これにより、より新鮮な状態でお酒を消費者に届けることが可能になりました。私たちが美味しいお酒を味わえるのは、蔵人たちのたゆまぬ努力と探究心、そして伝統を守りながらも進化を続ける柔軟な姿勢のおかげと言えるでしょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 桶の形 | 底が丸いもの、四角いものなど様々。お酒の種類や熟成期間に合わせて最適な形を選ぶ。 |

| 桶の材料 |

|

| 桶の保管場所 | 温度や湿度の変化が品質に影響するため、一定に保つ工夫が必要(厚い壁、地下貯蔵庫など)。 |

| 技術革新 | 酸化防止のための最新技術を用いた研究開発など。 |

消費者ができること

私たちお酒を愛する者にとって、蔵元が丹精込めて醸したお酒を最高の状態で味わうことは、大きな喜びです。その味わいを損なわないためには、私たち消費者が保管に気を配ることが大切です。

お酒は生き物です。特に一度封を開けてしまうと、空気に触れて少しずつ変化していきます。これはお酒の成分が空気中の酸素と反応する「酸化」と呼ばれる現象で、風味や香りが損なわれる原因となります。開栓後はできるだけ早く飲み切るのが理想です。

とはいえ、一度に飲みきれない場合もあるでしょう。そんな時は、冷蔵庫での保管が必須です。冷蔵庫は温度が低く、酸化の進行を遅らせることができます。また、光も酸化を促すため、光を遮断できる場所で保管するのも良いでしょう。瓶を新聞紙などで包むのも一つの方法です。

お酒の種類によっては、「火入れ」と呼ばれる加熱処理をしていないものもあります。火入れは、お酒の中にいる微生物の働きを止めて品質を安定させるための工程です。火入れをしていないお酒は、フレッシュな味わいが魅力ですが、熱の影響を受けていない分、酸化しやすいという特徴があります。そのため、火入れをしていないお酒は、より一層保管に注意が必要です。開栓後はもちろんのこと、開栓前でも温度変化の少ない冷暗所で保管し、賞味期限内であってもできるだけ早く飲み切るようにしましょう。

少しの手間をかけるだけで、お酒本来の美味しさを長く楽しむことができます。蔵元の情熱と努力に報いるためにも、そして私たち自身の楽しみのためにも、適切な保管を心がけましょう。

| お酒の種類 | 開栓前 | 開栓後 | その他 |

|---|---|---|---|

| 火入れ済み | 特に記載なし | 冷蔵庫で保管、できるだけ早く飲み切る | 光を遮断 |

| 火入れなし | 冷暗所で保管、賞味期限内でもできるだけ早く飲み切る | 冷蔵庫で保管、できるだけ早く飲み切る | 光を遮断 |