滓引き:日本酒の澄んだ輝きを生む技

お酒を知りたい

先生、『滓引き』ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『滓引き』とは、お酒、特に日本酒を作る過程で、絞りたての濁ったお酒をしばらく置いておくことで、下に沈んだおりやにごりなどの沈殿物と、上澄みのきれいな部分に分ける作業のことだよ。

お酒を知りたい

なるほど。絞った後にもう一度、にごりと分離させる作業が必要なんですね。それって、どんな効果があるんですか?

お酒のプロ

そうすることで、お酒の雑味やにごりを除いて、よりクリアですっきりとした味わいになるんだよ。お酒の品質を上げるための大切な工程の一つだね。

滓引きとは。

絞りたての白く濁った日本酒を数日ほど静かに置いて、上に澄んだ部分と下に沈んだおりを分ける作業について

はじめに

お酒造りの世界では、米と水、麹に酵母という簡素な素材から、驚くほど複雑で深い味わいの醸造酒が生まれます。その奥深い風味は、長きにわたり受け継がれてきた伝統の技によって支えられています。数ある工程の中でも、滓引きは日本酒の見た目と味わいを大きく左右する、大変重要な工程です。

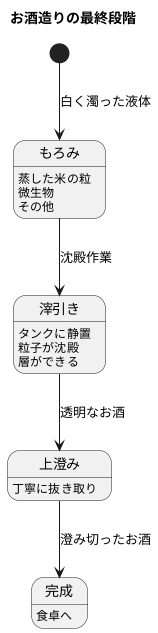

お酒造りの最終段階で、発酵を終えたばかりのお酒は、白く濁っています。この濁りの中には、発酵によって生まれた米の粒や酵母の残骸などが含まれています。この濁ったお酒を、静かな場所でじっくりと時間をかけて沈殿させます。すると、容器の底に滓と呼ばれる沈殿物がゆっくりと溜まっていき、上部に透明なお酒が分離してきます。この上澄み液だけを、極めて慎重に別の容器に移す作業こそが、滓引きです。熟練の杜氏の技と経験が、この繊細な作業で試されます。

滓引きは、単に濁りを除去するだけでなく、日本酒の味わいを洗練させるための重要な役割を担っています。滓をそのままにしておくと、雑味や渋み、時には好ましくない香りがお酒に移ってしまう可能性があります。滓引きによってこれらの成分を取り除くことで、日本酒本来の澄んだ輝きと、雑味のないすっきりとした味わいが引き出されます。

また、滓引きのタイミングや方法は、目指すお酒の種類や風味によって調整されます。例えば、力強い味わいを残したい場合は、あえて滓を少し残すこともあります。このように、滓引きは日本酒の個性を決定づける、繊細で重要な工程と言えるでしょう。古来より伝わるこの技は、これからも日本酒造りの大切な一部として、大切に受け継がれていくことでしょう。

| 工程 | 説明 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| 発酵終了直後 | お酒は白く濁っている(米粒、酵母など) | |

| 沈殿 | 濁ったお酒を静置し、滓を沈殿させる | 上澄み液と滓を分離 |

| 滓引き | 上澄み液を別の容器に移す | 濁り除去、雑味・渋み・好ましくない香りの除去、日本酒本来の澄んだ輝きとすっきりとした味わい |

| 滓引きの調整 | タイミングや方法を調整 | 目指すお酒の種類や風味づけ(例: 力強い味わいの場合は滓を少し残す) |

濁りからの変化

お酒造りの最終段階で、生まれたてのお酒は、もろみと呼ばれる白く濁った液体です。このお酒のもととなるもろみの中には、お酒の風味を生み出すのに活躍した小さな生き物や、蒸した米の粒、その他様々なものが溶け込まずに浮遊しています。これらが混ざった状態では、見た目も美しくなく、香りや味わいが不安定で、美味しく飲むことができません。そこで、この濁りをなくすための大切な作業が必要になります。それが、滓引きと呼ばれる工程です。

滓引きは、もろみを大きなタンクに静かに移し、数日間じっと置いておくことで行われます。まるで雪が静かに積もるように、タンクの中で小さな粒子がゆっくりと底に沈んでいきます。重たいものは早く沈み、軽いものはゆっくりと時間をかけて沈殿していくことで、タンクの中に層ができます。数日後には、タンクの上部に透き通ったお酒の層が現れ、下部には滓と呼ばれる沈殿物の層がたまります。この上澄み部分こそが、濁りのない美しいお酒となるのです。

しかし、この上澄みを抜き取る作業は、大変な注意が必要です。せっかく沈殿した滓を再び舞い上げてしまうと、せっかくの透明感が失われてしまいます。そこで、蔵人たちは長年の経験と技術を駆使し、細心の注意を払いながら、静かに丁寧に上澄みだけを別の容器に移していきます。まるで生まれたばかりの赤ん坊をあやすように、繊細な手仕事によって、濁りから透明感のあるお酒へと変化を遂げるのです。こうして、雑味のない、澄み切った美しいお酒が完成し、私たちの食卓へと届けられます。

伝統の技

滓引きとは、発酵を終えたお酒から澱を取り除く作業のことです。これは単に濁りをなくすためだけに行うのではありません。お酒の風味を左右する重要な工程なのです。澱の中には、お酒の香りと味わいに影響を与える様々な成分が含まれています。この澱をいつ、どのように取り除くかによって、これらの成分がお酒に溶け出す量が変わり、最終的なお酒の味わいに微妙な違いが生まれます。

澱引きのタイミングは、まさに杜氏の腕の見せ所です。澱を早く取り除くと、雑味が少なくすっきりとした軽やかな味わいの日本酒に仕上がります。まるで春の小川のように、清らかで爽やかな風味を楽しむことができます。一方、澱を長く残しておくことで、お酒に含まれる成分がじっくりと抽出され、コク深く複雑な味わいが生まれます。熟成された果実のように、濃厚で奥深い風味を堪能することができます。

澱引きの方法もまた、お酒の味わいに影響を与えます。伝統的な手法としては、自然に澱が沈むのを待って上澄みだけを静かに汲み取る方法があります。この方法は、雑味を取り除きつつ、お酒本来の繊細な風味を保つことができます。また、布などで濾過する方法もあります。濾過する布の種類や目の細かさによって、お酒の味わいを調整することができます。近年では、遠心分離機などの技術を用いて滓引きを行う蔵元も増えていますが、どの方法を用いるかは、蔵元の考え方や目指すお酒の味わいに応じて選択されます。

このように、滓引きは、杜氏の経験と勘、そして蔵元の伝統に基づいて行われる、高度な技術と繊細な感覚が求められる作業です。 同じ原料、同じ製法であっても、滓引き一つで全く異なるお酒が生まれるのです。滓引きは、日本酒造りにおいて、まさに「伝統の技」と呼ぶにふさわしい工程と言えるでしょう。

| 滓引きのタイミング | 味わい | 風味 |

|---|---|---|

| 早い | 雑味が少なくすっきりとした軽やかな味わい | 清らかで爽やか |

| 遅い | コク深く複雑な味わい | 濃厚で奥深い |

| 滓引きの方法 | 特徴 |

|---|---|

| 自然沈殿 | 雑味を取り除きつつ、お酒本来の繊細な風味を保つ |

| 布濾過 | 布の種類や目の細かさによって味わいを調整 |

| 遠心分離 | 近年増加している手法 |

品質への影響

酒の濁りを除き、澄んだお酒にするための滓引きは、酒造りにおいて品質を決める肝心な工程です。上手に滓引きをすることで、雑味や濁りの無い、澄み切った美しいお酒が出来上がります。さらに、滓引きは酒の味わいのバランスを整え、より洗練された風味を生み出す役割も担っています。

経験豊かな酒造りの職人は、発酵中の酒の状態を細かく観察し、最適な時期と方法で滓引きを行います。タイミングが早すぎれば、まだ酒に含まれる旨味が十分に引き出されず、薄っぺらい味わいになってしまいます。反対に遅すぎれば、雑味が増え、香りが損なわれる原因となる場合もあります。滓引きの方法は、お酒の種類や目指す風味によって様々です。上槽(じょうそう)と呼ばれる、酒袋で自然に濾過する方法や、圧力をかけて濾過する方式、遠心分離機を使う方法などがあります。それぞれの方法で得られるお酒の個性も異なってきます。

酒造りの職人は、長年の経験と勘を頼りに、その蔵元独自の個性を表現した高品質なお酒を生み出します。例えば、フルーティーな香りを際立たせたい場合は、香りの成分を多く含む部分を丁寧に滓引きします。力強い味わいを目指す場合は、あえて少し滓を残すことで、複雑な風味を醸し出すこともあります。このように、滓引きは酒造りの繊細さと奥深さを象徴する、まさに熟練の技と言えるでしょう。一つとして同じお酒がないように、滓引きにも決まった方法はありません。酒造りの職人の丁寧な作業によって、様々な個性を持つお酒が生まれているのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 滓引きの目的 | 酒の濁りを除き、澄んだお酒にする。雑味のない、澄み切った美しいお酒を作る。味わいのバランスを整え、洗練された風味を生み出す。 |

| 滓引きのタイミング | 早すぎると旨味が十分に引き出されず、薄っぺらい味わいになる。遅すぎると雑味が増え、香りが損なわれる。 |

| 滓引きの方法 | 上槽(じょうそう):酒袋で自然に濾過する方法 圧力濾過:圧力をかけて濾過する方式 遠心分離:遠心分離機を使う方法 |

| 滓引きの技術 | 酒の種類や目指す風味によって最適な時期と方法を選択する。経験と勘を頼りに、蔵元独自の個性を表現する。 |

| 滓引きの効果 | フルーティーな香りを際立たせる、力強い味わいを出すなど、様々な個性を表現できる。 |

未来への継承

澄んだお酒を得るための大切な作業、滓引きは、現代の日本酒造りにおいても欠かせない工程です。滓引きとは、発酵が終わったもろみから、酒と酒粕を分ける作業のこと。酒粕に含まれる様々な成分が、お酒の味わいを損ねたり、濁りを生じさせたりするのを防ぐために行われます。

科学技術の進歩は目覚ましく、自動で滓引きを行う装置も開発されています。しかし、多くの酒蔵では、今でも人の手による昔ながらの滓引きが行われています。それは何故でしょうか。機械では到底及ばない、繊細な感覚と、長年の経験から生まれる的確な判断こそが、質の高い日本酒造りに欠かせないと信じられているからです。タンクの中に静かに沈殿する酒粕の様子、かすかに変化するお酒の色合い、わずかな香りの変化。こうした微妙な兆候を、五感を研ぎ澄ませて感じ取り、最適なタイミングで滓引きを行うには、熟練の技と経験が必要です。

若い世代の杜氏たちは、先人たちが築き上げてきた技術と知恵を大切に受け継ぎ、さらに磨きをかけながら、日本酒造りの伝統を守り続けています。彼らは、酒米の選定から精米、仕込み、発酵、そして滓引きに至るまで、すべての工程に情熱を注ぎ、唯一無二の日本酒を生み出しています。

古くから伝わる滓引きという繊細な技は、これからも日本酒の味わいを守り、進化を支え続けるでしょう。そして、未来を担う杜氏たちは、伝統を守りながらも、新しい技術やアイデアを取り入れ、日本酒の世界をさらに広げていくことでしょう。それは、まるで静かに熟成していくお酒のように、ゆっくりと、そして確実に未来へと受け継がれていくのです。

| 作業 | 内容 | 目的 | 方法 | 担当 |

|---|---|---|---|---|

| 滓引き | 発酵後の醪(もろみ)から酒と酒粕を分離 | 酒粕に含まれる成分による味の劣化や濁りを防ぐ | 自動装置または人の手による伝統的な方法 | 熟練の杜氏 |

おわりに

お酒造りの最終段階、滓引きについてお話しましょう。濁り酒から、澄み切ったお酒へと姿を変える、この工程は、お酒造りの大切な一部です。お酒を搾った後、まだ濁りが残っています。この濁りを沈殿させて、上澄みだけを丁寧に汲み取るのが滓引きです。この作業は、蔵人たちが長年培ってきた経験と技術が試される、まさに職人技です。

滓引きには様々な方法があります。自然に濁りを沈殿させる方法は、時間と手間がかかりますが、お酒本来の風味を損なわず、自然な味わいに仕上がります。一方、和紙などで濾過する方法は、短時間で濁りを除去でき、すっきりとした飲み口のお酒が生まれます。また、炭を使う方法では、お酒の色を調整し、より透明感のある美しいお酒に仕上げることができます。どの方法を選ぶかは、造りたいお酒の種類や蔵の伝統によって異なります。

滓引きによって、お酒は雑味のない澄んだ輝きと、洗練された味わいを手に入れます。透明な輝きを放つお酒を口にした時、そこには蔵人たちのたゆまぬ努力と、古くから受け継がれてきた伝統の重みを感じることができるでしょう。お酒を飲む際には、ぜひその透明感に注目してみてください。その奥に隠された、蔵人たちの情熱と技術を想像しながら味わうと、お酒の魅力はさらに深まります。滓引きは、お酒の品質を守る上で欠かせない工程であり、未来へ伝えていきたい大切な文化の一つです。

| 滓引きの方法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 自然沈殿 | 自然に濁りを沈殿させる | お酒本来の風味を損なわず、自然な味わいに仕上がる | 時間と手間がかかる |

| 濾過(和紙など) | 和紙などで濾過する | 短時間で濁りを除去でき、すっきりとした飲み口になる | – |

| 炭を使う | 炭を使って濾過する | お酒の色を調整し、より透明感のある美しいお酒に仕上がる | – |