日本酒の並行複発酵:複雑な風味の秘密

お酒を知りたい

先生、『並行複発酵』って日本酒を作るときに大切な発酵方法だって聞いたんですけど、よくわからないんです。教えてください。

お酒のプロ

そうだね。『並行複発酵』は日本酒独特の発酵方法で、お米の糖化とアルコール発酵が同時に行われるんだ。例えるなら、お米を噛んで糖に変える作業と、その糖をアルコールに変える作業を同時に行うようなものだよ。

お酒を知りたい

同時に行うんですか? 他の種類のお酒とは違うんですか?

お酒のプロ

そうだよ。多くの種類のお酒は、まず糖化を完全に終わらせてから、次にアルコール発酵を行うんだ。日本酒の場合は、糖化とアルコール発酵が同時並行で進むので、糖がどんどんアルコールに変わっていく。だから、高いアルコール度数のお酒ができるんだよ。

並行複発酵とは。

日本酒造りには『並行複発酵』という独特なやり方があります。これは、麹菌が米のデンプンを糖に変える作業と、酵母菌がその糖をアルコールに変える作業を、同時に行う方法です。糖ができるとすぐにアルコールに変わるので、お酒のもとである醪(もろみ)の中に糖がたまりません。そのため、アルコール度数の高いお酒を作ることができます。日本酒の醪は発酵が終わる頃には、アルコール度数がだいたい19度くらいになります。

はじめに

日本の伝統的なお酒である日本酒は、世界に誇れる醸造技術の粋です。米、水、麹菌、酵母という簡素な原料から、複雑で奥深い風味を持つお酒が生まれる様は、まさに職人の技の極みと言えるでしょう。

日本酒の魅力は、何と言ってもその多様な香りと味わいにあります。果実を思わせる華やかな吟醸香や、熟成によって生まれる甘い蜜や焦がし砂糖のような香り、口にした時のすっきりとした辛口、まろやかな甘口など、実に様々な表情を見せてくれます。

このような多様な風味を生み出す上で欠かせないのが、「並行複発酵」と呼ばれる日本酒独特の発酵方法です。これは、糖化とアルコール発酵がタンクの中で同時に行われるという、世界的に見ても稀な発酵方法です。通常、お酒造りでは、原料に含まれるでんぷんを糖に変える「糖化」と、その糖をアルコールに変える「アルコール発酵」という二つの工程が別々に行われますが、日本酒造りではこの二つの工程が同時進行で行われます。麹菌が米のでんぷんを糖に変え、同時に酵母がその糖をアルコールに変えていく、この絶妙なバランスこそが、日本酒の複雑で奥深い味わいを生み出す鍵となります。

この並行複発酵によって、日本酒には様々な香味成分が生まれます。例えば、吟醸香と呼ばれるフルーティーな香りは、酵母によって生成される吟醸香成分によるものです。また、熟成によって生まれる甘い香りは、アミノ酸と糖が反応することで生成される香味成分によるものです。

日本酒の味わいは、原料の米の種類や精米歩合、使用する水、麹菌や酵母の組み合わせ、そして職人の技術によって大きく変化します。このように、日本酒は繊細で奥深い世界を持つお酒であり、その魅力を探求する旅は尽きることがありません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 原料 | 米、水、麹菌、酵母 |

| 風味 | 多様な香りと味わい(果実様の吟醸香、熟成による甘い蜜や焦がし砂糖のような香り、辛口、甘口など) |

| 発酵方法 | 並行複発酵(糖化とアルコール発酵が同時に行われる) |

| 香味成分 | 吟醸香(酵母由来)、熟成香(アミノ酸と糖の反応による) |

| 味わいを左右する要素 | 米の種類、精米歩合、水、麹菌/酵母の組み合わせ、職人の技術 |

並行複発酵とは

日本酒造りの一番大切な作業の一つに、並行複発酵というものがあります。これは、麹菌と酵母菌という二種類の微生物が、同時に活動する特別な発酵方法です。

まず、蒸した米にはデンプンがたくさん含まれていますが、そのままではお酒になりません。そこで、麹菌がこのデンプンを糖に変えるという大切な働きをします。この糖を、今度は酵母菌がアルコールに変えていくのです。

他のお酒では、まず麹菌で糖を作り、その後で酵母を加えてアルコールを作るというように、二段階の作業を行うのが一般的です。しかし、日本酒造りはこれらの作業を同時に行うという点が、とても珍しい特徴です。

蒸米に麹菌と酵母菌を一緒に入れてしまうと、どうなるでしょうか。麹菌がデンプンを糖に変え、そのそばで酵母菌がすぐに糖をアルコールに変えていく、という二つの作業が同時に、タンクの中で起こります。

まるで大きな桶の中で、麹菌と酵母菌が息を合わせて働いている姿を想像してみてください。麹菌が一生懸命作った糖を、酵母菌がどんどんアルコールに変えていく。まるでオーケストラのように、それぞれの微生物が役割を果たしながら、複雑で奥深い日本酒の味わいが生まれるのです。

この並行複発酵という絶妙なバランスの上に、日本酒の独特の風味や香りが成り立っていると言えるでしょう。世界でも珍しいこの発酵方法は、日本の風土と職人の知恵が生み出した、まさに芸術と言えるでしょう。

高いアルコール度数の秘密

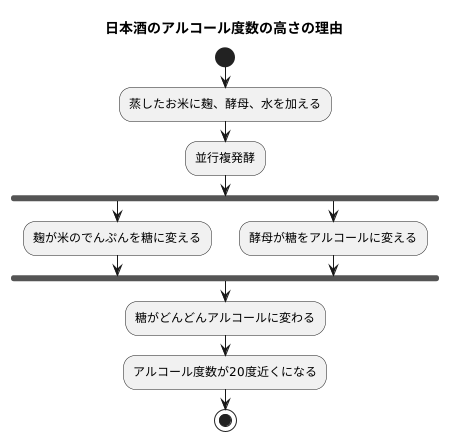

お酒の強い風味を生み出す大きな理由の一つに、アルコール度数の高さがあります。これは、日本酒造りに欠かせない「並行複発酵」という独特の工程によるものです。

お酒造りでは、お米のでんぷんを糖に変え、その糖を酵母がアルコールに変えることでお酒ができます。日本酒造りでは、この糖化とアルコール発酵という二つの工程を同時に行います。これが並行複発酵です。

一般的なお酒造りでは、まずでんぷんをすべて糖に変えてから、その後で酵母を加えてアルコール発酵を行います。しかし日本酒では、蒸したお米に麹と酵母、そして水を同時に加えます。すると、麹が米のでんぷんを糖に変えるのとほぼ同時に、酵母がその糖をアルコールに変え始めます。まるで追いかけっこをするように、二つの工程が同時進行するのです。そのため、糖が一度にたくさんできることがなく、どんどんアルコールに変わっていきます。

この並行複発酵のおかげで、日本酒はワインやビールよりもはるかに高いアルコール度数になります。仕込みが終わる頃には、アルコール度数が二十度近くにまで達することもあります。ワインやビールでは、十度前後であることが多いので、日本酒のアルコール度数の高さが際立ちます。

この高いアルコール度数は、日本酒の味わいを深く複雑にするだけでなく、雑菌の繁殖を抑えてお酒を腐敗から守る効果もあります。そのため、日本酒は適切に保管すれば長期間熟成させることができ、熟成によってさらに風味が増し、まろやかな味わいへと変化していきます。並行複発酵という古来からの技法が、日本酒の奥深い魅力を生み出していると言えるでしょう。

複雑な風味の創造

日本酒の奥深い味わいを生み出す大きな要因の一つに、並行複発酵という製法があります。これは、麹菌と酵母菌という二種類の微生物を同時にタンクの中で働かせる方法です。それぞれの微生物が異なる役割を担い、複雑な風味を生み出す共演を繰り広げます。

まず、麹菌は蒸した米に含まれるでんぷんを糖に変えます。この糖を、酵母菌がアルコールと炭酸ガスに変換することで、お酒が出来上がります。この過程で、単にアルコールができるだけでなく、様々な香気成分や風味成分も同時に生成されます。麹菌が作り出す糖の種類や量、酵母菌の種類によって、これらの成分の種類や割合が変化します。そのため、使用する麹菌や酵母菌の種類を調整することで、多様な風味の日本酒を造ることが可能になります。

並行複発酵で生まれる風味成分は多種多様です。例えば、フルーティーな香りを与える吟醸香や、熟成した日本酒に特有の落ち着いた香りを与える熟成香など、様々な香りの成分が生まれます。また、甘味、酸味、苦味、旨味といった基本的な味わいに加え、それらが複雑に絡み合い、奥行きのある味わいを生み出します。

さらに、並行複発酵では有機酸やアミノ酸も生成されます。これらの成分も日本酒の風味に大きな影響を与えます。有機酸は日本酒に爽やかな酸味やキレを与え、アミノ酸は旨味やコクの源となります。これらの成分のバランスが、日本酒の味わいをさらに複雑で奥深いものにします。

このように、麹菌と酵母菌という小さな生き物たちの絶妙な共同作業によって、日本酒は無限の可能性を秘めた豊かな風味を持つ飲み物となります。それぞれの微生物の働きを理解し、製法を工夫することで、これからも新しい味わいが次々と生み出されていくことでしょう。

繊細な技術

日本酒造りにおいて、「並行複発酵」という製法は、極めて高度な技術を必要とします。 これは、麹菌と酵母菌という二種類の微生物を、同時並行で働かせることでお酒を醸す方法です。それぞれの微生物が活動しやすい環境は異なるため、両者のバランスを保ちながら、望ましい風味を引き出すには、繊細な管理が欠かせません。

まず、温度管理は非常に重要です。麹菌は比較的高い温度を好みますが、酵母菌は低めの温度で活発に活動します。そのため、醪(もろみ)の温度を常に適切な範囲に保つ必要があり、わずかな変化も見逃せません。また、醪の攪拌も重要な作業です。醪全体を均一な状態に保つことで、微生物の活動が安定し、風味のばらつきを抑えることができます。しかし、攪拌の強さや頻度を誤ると、微生物にストレスを与え、望ましくない香味を生み出す原因にもなります。

これらの作業は、長年の経験と勘に基づいて行われます。蔵人の中でも最高責任者である杜氏(とうじ)は、醪の状態を五感で確かめ、その時々に最適な温度管理や攪拌方法を判断します。 温度計やデータ分析も活用されますが、最終的には杜氏の経験と勘が、日本酒の品質を決定づける大きな要因となります。

このように、日本酒造りは、伝統的な技法と最新の技術が融合した、まさに職人技の結晶と言えるでしょう。微生物の繊細な働きを巧みに操り、丹精込めて造られた日本酒は、まさに日本の食文化を代表する、奥深い味わいを持ちます。

| 項目 | 詳細 | ポイント |

|---|---|---|

| 並行複発酵 | 麹菌と酵母菌を同時に働かせる高度な製法 | 二種類の微生物のバランスを保つ繊細な管理が必要 |

| 温度管理 | 麹菌は高温、酵母菌は低温を好むため、醪の温度を適切な範囲に保つ | わずかな変化も見逃せない |

| 醪の攪拌 | 醪全体を均一な状態に保ち、微生物の活動を安定させ、風味のばらつきを抑える | 強さや頻度を誤ると、望ましくない香味を生み出す |

| 杜氏の役割 | 醪の状態を五感で確かめ、最適な温度管理や攪拌方法を判断 | 経験と勘が日本酒の品質を決定づける |

まとめ

日本酒造りにおいて、世界にも類を見ない稀有な醸造法が「並行複発酵」です。これは、麹菌と酵母菌という二種類の微生物が、醪(もろみ)の中で同時に活動する、非常に複雑で繊細な工程を指します。

まず、麹菌は蒸米のデンプンを糖に変える役割を担います。この糖を、酵母菌がアルコールと炭酸ガスに分解することで、お酒が出来上がります。通常、お酒造りでは、糖化とアルコール発酵を別々の工程で行いますが、日本酒造りではこれらの工程が同時に行われます。これが並行複発酵と呼ばれる所以です。

この並行複発酵こそが、日本酒の高いアルコール度数と複雑な風味を生み出す鍵となります。二種類の微生物が同時に働くことで、単一発酵では生まれない奥深い味わいが醸し出されるのです。例えば、麹菌が生み出す様々な有機酸やアミノ酸は、日本酒の風味をより豊かにし、独特の酸味や旨味を与えます。また、酵母菌の種類によっても、香りの華やかさや味わいの深みが変化します。

この複雑な発酵過程を制御するには、杜氏の経験と技術が不可欠です。温度管理や醪の攪拌など、細やかな作業によって、微生物の活動を調整し、目指す味わいを作り上げていきます。長年培われた伝統的な技術と、杜氏のたゆまぬ努力によって、世界に誇る日本酒が誕生するのです。

日本酒が世界中で愛されている理由の一つは、まさにこの並行複発酵という伝統技術にあります。他のお酒にはない、複雑で繊細な味わいは、多くの愛飲家を魅了し続けています。今後も、日本酒の奥深い世界を探求し、その魅力を伝えていくことで、日本酒文化のさらなる発展に貢献したいと考えています。