清酒の白ボケ:原因と対策

お酒を知りたい

先生、『蛋白混濁』って火入れしたお酒が白く濁るってことであってますか?

お酒のプロ

うん、だいたい合っているよ。火入れした清酒を貯蔵しているうちに、だんだん透明感がなくなってきて、ひどい場合は白く濁る現象のことを蛋白混濁、あるいは白ボケっていうんだ。

お酒を知りたい

どうして白く濁るんですか?

お酒のプロ

麹が作る酵素、主に糖化酵素が火入れによって性質が変わって、貯蔵中に固まってくることが原因と考えられているんだよ。ちなみに、火落菌が原因で濁る場合と見た目は似ているけれど、蛋白混濁の場合は温めると濁りが消えて、冷やすとまた濁ってくるという違いがあるんだ。

蛋白混濁とは。

加熱処理をした日本酒は、保存中に少しずつ透明でなくなってきて、ひどいときには白く濁ることがあります。これをたんぱく質のにごり、または白ボケといいます。これは、麹が作る酵素(主に糖を分解する酵素)が、加熱処理によって変化し、保存中に固まってくることが原因だと考えられています。火落ち菌によるにごりと見た目は似ていますが、たんぱく質のにごりの場合は、温めるとにごりが消え、冷やすと再びにごるのが特徴です。

お酒の濁り

お酒を温めて雑菌の繁殖を抑える火入れという処理をしたお酒は、保存中に少しずつ透明感が薄れていくことがあります。その程度は様々で、うっすらと霞がかかったようになることもあれば、まるで白い霧がかかったように白く濁ってしまうこともあります。これを蛋白混濁、あるいは白ボケと呼びます。

お酒を好む方にとっては、見た目も美しくなく、風味にも変化があるのではないかと心配になるでしょう。しかし、この現象はある程度自然なもので、火入れしたお酒にはよく見られる現象です。火入れしたお酒はすべて白ボケするわけではありませんが、多くの場合、時間の流れとともに程度の差はあれど、透明感が薄れていくことが多いです。

白ボケは、お酒に含まれるたんぱく質が変化し、小さな粒となって光を乱反射するために起こります。お酒の成分には、米などの原料由来の様々な種類のたんぱく質が含まれています。火入れによってこれらのたんぱく質は一度安定しますが、時間の経過とともに再び変化し、互いにくっつき合って大きくなっていきます。この粒がある程度の大きさになると、光を乱反射し、私たちの目には白く濁って見えるようになります。ちょうど、澄んだスープが冷えると脂が白く固まって浮いてくるのと似ています。

白ボケは、お酒の味わいに多少の影響を与えることもありますが、必ずしも悪いものではありません。熟成が進んだ証として捉えることもでき、まろやかさやコクが増すこともあります。ただし、急激な温度変化や長期間の保存、光への露出などによって過度に白ボケが進むと、本来の風味を失ってしまうこともあります。そのため、お酒を保存する際は、冷暗所で温度変化の少ない場所に保管することが大切です。適切に保管することで、お酒の品質を保ち、美味しく楽しむことができます。大切なのは、この白ボケという現象を正しく理解し、必要以上に不安に思わないことです。

| 現象 | 原因 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 蛋白混濁(白ボケ) お酒が白く濁る |

火入れ処理をしたお酒に含まれるタンパク質が変化し、小さな粒になり光を乱反射するため。 時間の経過とともにタンパク質が互いにくっつき合って大きくなり、白ボケが進む。 |

熟成の証として捉えることができ、まろやかさやコクが増すこともある。 過度に白ボケが進むと、本来の風味を失うこともある。 |

冷暗所で温度変化の少ない場所に保管する。 |

混濁の仕組み

お酒の白濁、いわゆる白ボケは、見た目に影響を与えるため、品質が劣化しているように感じてしまうかもしれません。しかし、白ボケ自体は体に害を与えるものではなく、お酒本来の味を損なうものでもありません。むしろ、適切な製造工程を経た証とも言える現象です。

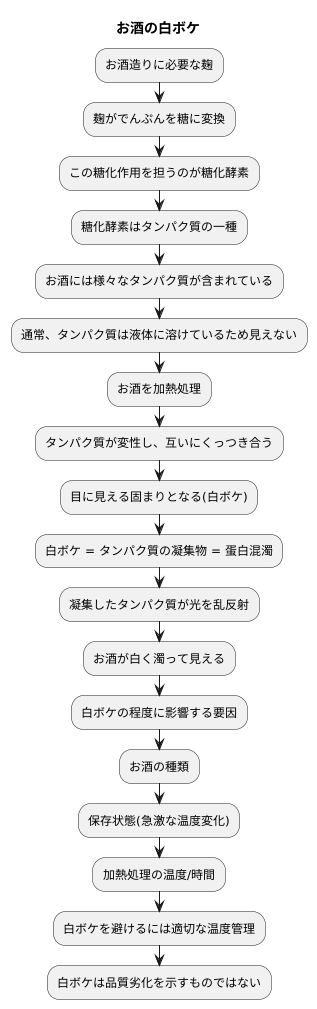

白ボケの主な原因は、お酒造りに欠かせない麹にあります。麹は蒸した米に含まれるでんぷんを糖に変える役割を担っており、この糖化作用を担うのが糖化酵素と呼ばれるものです。この酵素は、実はタンパク質の一種です。

お酒の中には、この糖化酵素をはじめ、様々なタンパク質が含まれています。通常は液体の中に溶け込んでいるため、目には見えません。しかし、お酒を加熱処理する際に、これらのタンパク質の性質が変わってしまうことがあります。熱によってタンパク質が変性し、互いにくっつき合って大きくなり、目に見えるほどの固まりとなるのです。これが白ボケの正体であり、タンパク質の凝集物であるがゆえに、蛋白混濁とも呼ばれています。

白ボケは、まるで牛乳を混ぜたように白く濁って見えることがあります。これは、凝集したタンパク質が光を乱反射させることが原因です。光がまっすぐ通り抜けず、様々な方向に散乱されるため、白く濁って見えるのです。

白ボケの程度は、お酒の種類や保存状態、加熱処理の温度や時間など、様々な要因に影響されます。例えば、加熱処理の温度が高かったり、時間が長かったりすると、白ボケが生じやすくなります。また、保存状態が悪い場合、例えば急激な温度変化にさらされた場合なども、白ボケが発生しやすくなることがあります。

白ボケを避けるためには、適切な温度管理で保管することが大切です。とはいえ、前述の通り、白ボケは品質の劣化を示すものではありません。もし白ボケが生じていても、安心して味わってください。

火落菌との違い

お酒の濁りは、見た目では同じように見えても、原因が異なる場合があります。その中でも、火落菌による濁りと白ボケは、特に混同しやすい現象です。どちらも白く濁って見えるため、どちらが原因かを見分けるのは難しいと感じるかもしれません。しかし、簡単な方法でこの二つの濁りを区別することができます。それは、お酒の温度を変化させてみることです。

白ボケは、お酒の中に含まれる特定のたんぱく質が冷えることで固まって白く濁って見える現象です。このたんぱく質は、温度が上がると再び溶けて透明になります。つまり、白ボケの場合は、温めると濁りが消え、冷やすと再び濁りが現れるという特徴があります。まるで、温度によって見え隠れする雲のようです。

一方、火落菌は、お酒の中で繁殖する細菌の一種です。火落菌が繁殖すると、お酒は白く濁ってしまいます。しかし、この濁りは、たんぱく質の凝固とは異なり、温度変化の影響を受けません。火落菌による濁りの場合は、温めても冷やしても、濁った状態は変わりません。火落菌は熱に強い性質を持つため、一度濁ってしまうと、家庭では元に戻すのは難しいでしょう。

このように、温度変化による濁りの変化を観察することで、お酒の濁りが白ボケによるものか、火落菌によるものかを容易に見分けることができます。もし、お酒が濁ってしまった場合は、慌てずにまず温度を変えてみて、濁りの変化を確認してみましょう。原因を特定することで、適切な対処法を選ぶことができます。

| 濁りの種類 | 原因 | 温度変化による濁りの変化 | 対処法 |

|---|---|---|---|

| 白ボケ | たんぱく質の凝固 | 温めると濁りが消え、冷やすと再び濁る | 温度を上げる |

| 火落菌 | 細菌の繁殖 | 温めても冷やしても濁ったまま | 家庭では元に戻すのは難しい |

品質への影響

お酒の白濁、よく白ボケと呼ばれますが、これはお酒の品質にどう影響するのか、少し詳しく見ていきましょう。白ボケとは、お酒の中に白いもやのようなものが浮かんでいる状態のことを指します。一見すると品質が悪くなったように見えますが、多くの場合、味や香りに大きな変化はありません。つまり、白ボケが出ていても、飲んでみると普段と変わらない味わいが楽しめることが多いのです。

しかし、白ボケがひどくなってくると、口当たりに変化が現れることがあります。具体的には、少しざらついた舌触りになることがあります。これは、白ボケの原因となっている成分が口の中で感じられるためです。また、白ボケは時間の経過とともに悪化していく性質があります。つまり、保存状態が悪いと、白ボケがさらに進み、最終的には味や香りにも影響が出てくる可能性があります。特に、高温での保管は白ボケの進行を早めるだけでなく、お酒全体の劣化を招く原因にもなります。

白ボケの発生を防ぎ、お酒の品質を保つためには、適切な保存方法が重要です。理想的な保存場所は、温度変化が少なく、直射日光の当たらない冷暗所です。具体的には、冷蔵庫などが良いでしょう。また、一度開栓したお酒は、なるべく早く飲み切るように心がけましょう。開栓後は空気に触れることで酸化が進み、品質が劣化しやすくなります。このように、少しの注意で、お酒本来の味と香りを長く楽しむことができます。

| 白ボケの程度 | 味・香り | 口当たり |

|---|---|---|

| 初期 | 変化なし | 変化なし |

| 進行 | 変化なし | ざらつく |

| 末期 | 変化あり | ざらつく |

| 保存場所 | 開栓後 |

|---|---|

| 冷暗所(冷蔵庫など) | 早めに飲み切る |

適切な保存方法

お酒を美味しくいただくには、適切な保存方法が欠かせません。せっかくの美味しいお酒も、保存状態が悪いと本来の風味を損ない、もったいない思いをすることになります。そこで、お酒、特に日本酒を良い状態で保存するための大切なポイントをいくつかご紹介します。

まず最も重要なのは温度管理です。お酒は、高い温度にさらされると劣化が進み、風味が損なわれてしまいます。熱によって白濁したり、味が落ちたりする「火落ち」と呼ばれる現象も起こりやすくなります。冷蔵庫と同じくらいの低い温度で保存するのが理想的です。冷暗所であればさらに良いでしょう。温度変化の少ない場所を選ぶことも大切です。

次に気をつけたいのが直射日光です。日光に含まれる紫外線は、お酒の成分に影響を与え、変色や風味の劣化を引き起こす原因となります。日光が当たらない、暗い場所で保管するようにしましょう。また、蛍光灯の光にも紫外線は含まれていますので、できる限り光に当てない工夫が必要です。

そして、開封後の管理も重要です。一度栓を開けたお酒は、空気に触れることで酸化が進み、味が変わってしまいます。開栓後はできるだけ早く飲み切るのが一番です。もし飲み切れない場合は、冷蔵庫に保管し、数日以内に飲み切るようにしましょう。空気に触れる面積を少なくするために、小さい瓶に移し替えるのも良い方法です。

これらの点に注意し、適切な保存を心がけることで、お酒本来の美味しさを長く楽しむことができます。美味しいお酒を味わうためにも、保存方法を今一度見直してみましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 温度管理 | ・高温は劣化の原因 ・火落ちに注意 ・冷蔵庫と同じくらいの低温が理想 ・冷暗所が最適 ・温度変化の少ない場所を選ぶ |

| 直射日光 | ・紫外線による変色、風味劣化 ・日光が当たらない暗い場所で保管 ・蛍光灯の光にも注意 |

| 開封後の管理 | ・空気による酸化で味が変化 ・開栓後は速やかに飲み切る ・飲み切れない場合は冷蔵庫へ ・数日以内に飲み切る ・小さい瓶に移し替えも有効 |

まとめ

お酒を貯蔵している間に、白く濁って霞がかかったように見える現象を白ボケと言います。これは、火入れという加熱処理をしたお酒によく見られる変化です。お酒造りで活躍する麹菌が出す酵素が、貯蔵中に熱の影響で形を変えてしまい、これが目に見える大きさの固まりとなることが原因です。白く濁るという点では、火落菌という微生物による混濁とよく似ていますが、白ボケの場合は温度を上げると濁りが消え、温度を下げると再び濁りが現れます。火落菌の場合はこの様な変化がないため、簡単に見分けることができます。

多くの場合、白ボケは味や香りに大きな影響を与えません。しかし、白ボケがひどく進んでしまったり、高温で長く放置されたりすると、本来の風味を失い、望ましくない香りや味が生まれる可能性があります。特に、温度変化の激しい場所に置いたり、直射日光に当て続けたりすると、お酒の劣化が早まるため注意が必要です。

美味しいお酒を長く楽しむためには、適切な保存方法を知ることが大切です。まずは、温度変化の少ない冷暗所で保管するようにしましょう。冷蔵庫での保管が理想的です。また、光は劣化を早めるため、光を遮る工夫も必要です。瓶を光を通さない箱や布で覆うなどして、光からお酒を守りましょう。そして、一度開栓したら、空気に触れることで酸化が進み風味が変化してしまうため、できるだけ早く飲み切るのがおすすめです。正しい知識と適切な管理で、お酒本来の美味しさを存分に味わいましょう。

| 現象 | 原因 | 判別法 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|---|---|

| 白ボケ | 火入れ酒中の麹菌由来酵素の変性 | 温度上昇で濁りが消え、温度下降で濁りが戻る | 通常、味・香りに影響なし。ただし、悪化すると風味劣化、異臭・異味の発生あり | 冷暗所保管(冷蔵庫推奨)、遮光、開栓後速やかに消費 |

| 火落菌混濁 | 火落菌の混入 | 温度変化による濁りの変化なし | – | – |