日本酒造りの洗米:繊細な技

お酒を知りたい

先生、『洗米』って日本酒を作る工程の一つですよね?精米した後の米を洗うって、どういうことですか?精米したらもうきれいなんじゃないんですか?

お酒のプロ

いい質問ですね。精米は米の外側を削る作業で、削った米糠や汚れが残っているんです。洗米は、その残りを水で洗い流す作業ですよ。

お酒を知りたい

なるほど。でも、ただ洗うだけなら簡単そうですね。何か特別なことはあるんですか?

お酒のプロ

それが、奥が深いんです。洗う時間や水温、水の量などを細かく調整することで、お米の水分量を調整します。この水分がお酒の品質に大きく影響するので、とても繊細な作業なんですよ。

洗米とは。

日本酒を作る過程で、お米を磨いた後、お米を洗う作業を『洗米』と言います。お米に含まれる水の量は、出来上がるお酒の良し悪しに大きく影響するため、洗米は非常に注意深く行う必要があります。

洗米の目的

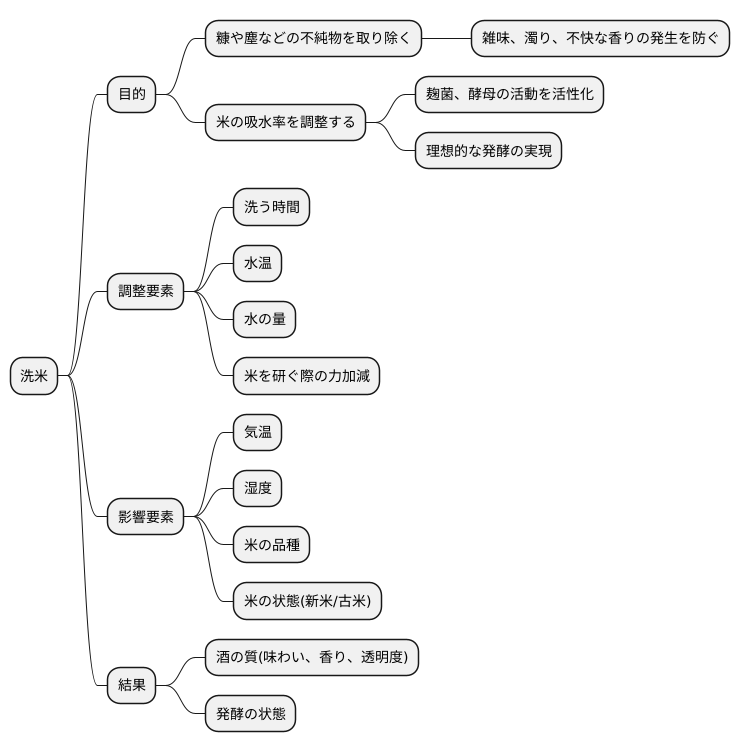

酒造りの最初の大切な作業、洗米。精米されたばかりの白い米を水で洗う工程ですが、ただの汚れ落としとは違います。日本酒の味わいを左右する、とても繊細で重要な作業です。

洗米には、大きく分けて二つの目的があります。一つ目は、精米の過程でどうしても出てしまう米ぬかや砕けた米粒などの不要なものを取り除くことです。これらが残っていると、雑味や濁りのもとになり、せっかくの日本酒の風味を損ねてしまいます。さらに、発酵にも悪い影響を与え、仕上がりに悪影響を及ぼす可能性があります。

二つ目は、米の表面に付着した脂肪やタンパク質などを洗い流すことです。これらの成分は、日本酒に独特の風味を与える場合もありますが、過剰に存在すると雑味の原因となることがあります。洗米によって不要な成分を取り除き、すっきりとした味わいの日本酒に仕上げます。

洗米は米の吸水率の調整という重要な役割も担っています。米を洗うことで、米粒の表面が均一に水を吸いやすくなります。この後の浸漬工程で、米全体がむらなく水を吸うための大切な準備です。均一に吸水することで、酵母がしっかりと働いて良い発酵につながり、質の高い日本酒へとつながります。

洗米の時間は短く、作業自体は単純に見えますが、日本酒の品質を大きく左右する重要な工程です。洗う水の温度や時間、米を混ぜる力加減など、蔵人たちは長年の経験と勘を頼りに、その年の米の状態を見極めながら丁寧に洗米を行っています。美味しい日本酒は、この洗米の工程からすでに始まっていると言えるでしょう。

| 目的 | 効果 | 詳細 |

|---|---|---|

| 不要物の除去 | 雑味・濁りの除去 | 米ぬかや砕けた米粒などを取り除き、日本酒本来の風味を守る |

| 発酵への悪影響防止 | 雑菌の繁殖を抑え、良好な発酵を促進 | |

| 脂肪・タンパク質の除去 | すっきりとした味わい | 過剰な成分を除去し、雑味を抑える |

| 吸水率の調整 | 均一な吸水 | 浸漬工程で米全体がむらなく水を吸うための準備 |

洗米の方法

酒造りにおいて、洗米は最初の工程であり、日本酒の味わいを大きく左右する重要な作業です。精米された白米には、まだ糠や細かい砕けた米粒などが残っています。これらの不要な成分を取り除くのが洗米の目的です。洗米が不十分だと雑味が出てしまい、逆に洗いすぎると米の旨味まで流れてしまいます。そのため、洗米は職人の経験と勘が頼りの繊細な作業と言えるでしょう。

古くから伝わる伝統的な洗米方法は、木桶を用いた手洗いです。まず、木桶に白米を入れ、水を一気に注ぎ込みます。そして、水を切るように素早く米を洗い、すぐに水を捨てます。この動作を数回繰り返すことで、糠や砕けた米を洗い流します。この時、米を研ぐようにゴシゴシと洗うのは厳禁です。米粒が割れてしまい、雑味の原因となるからです。手洗いは、米の状態を指先で確認しながら洗えるため、米への負担を最小限に抑えることができます。また、米の表面を均一に洗うことができ、雑味の少ないすっきりとした味わいの日本酒に仕上がります。

近年では、機械による自動洗米も広く普及しています。機械洗米は、大量の米を短時間で均一に洗うことができるため、時間と労力の削減に繋がります。また、衛生管理の面でも優れています。洗米に使用する水は、蔵独自の井戸水を使う場合もあれば、水道水を使う場合もあります。水の温度も、冷水を使う場合もあれば、ぬるま湯を使う場合もあります。洗う時間や回数、水の温度などは、使用する米の品種や目指す日本酒の味わいに応じて細かく調整されます。同じ銘柄の日本酒でも、その年の米の状態や気候条件によって、洗米方法を微妙に変えることもあります。まさに酒造りは生き物であり、洗米はその第一歩として、日本酒の個性を形作る重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 精米された白米から糠や細かい砕けた米粒などを取り除く。 |

| 伝統的な方法 | 木桶を用いた手洗い。水を一気に注ぎ込み、水を切るように素早く米を洗い、すぐに水を捨てる。この動作を数回繰り返す。 |

| 手洗いのメリット | 米の状態を指先で確認しながら洗えるため、米への負担を最小限に抑えることができ、雑味の少ないすっきりとした味わいの日本酒に仕上がる。 |

| 機械洗米 | 大量の米を短時間で均一に洗うことができ、時間と労力の削減、衛生管理の面でも優れている。 |

| 洗米に使用する水 | 蔵独自の井戸水、水道水 |

| 水の温度 | 冷水、ぬるま湯 |

| 洗う時間、回数、水の温度 | 使用する米の品種や目指す日本酒の味わいに応じて細かく調整。その年の米の状態や気候条件によって微妙に変えることもある。 |

洗米の注意点

お米を研ぐ作業は、実はとても繊細な作業で、美味しいご飯を炊くためには、いくつかの注意点を守る必要があります。まず、お米を研ぐ際に使う水は、清潔であることはもちろん、カルシウムやマグネシウムといったミネラル分が少ない軟水を使うのが理想的です。これらのミネラル分が多い硬水を使ってしまうと、お米が水を吸いにくくなり、炊き上がったご飯が硬くなってしまうことがあります。

次に、お米を研ぐ時間にも気を配る必要があります。研ぎ足りないとお米の表面に糠や汚れが残ってしまい、炊き上がったご飯に雑味が生じる原因となります。反対に、研ぎ過ぎてしまうと、お米が割れてしまい、これも雑味の原因となるだけでなく、せっかくの栄養分も流れ出てしまいます。お米の種類や状態、季節によっても最適な研ぎ時間は変わりますが、一般的には数分から長くても数十分の間で調整すると良いでしょう。お米を研ぎながら、水の濁り具合をよく観察し、糠や汚れが十分に落ちているかを確認することが大切です。

お米を研いだ後の水切りも、美味しいご飯を炊くためには重要なポイントです。水切りが不十分だと、次の工程である水に浸す際に、お米が必要以上に水を吸い込んでしまい、べちゃっとしたご飯になってしまうことがあります。ザルなどを使って、しっかりと水気を切ることが大切です。また、冬場は水が冷たいとお米が水を吸いにくくなるため、夏場よりも少し長めに水に浸けておくなどの工夫も必要です。このように、お米を研ぐ作業一つとっても、美味しいご飯を炊くためには、水の種類、研ぎ時間、水切りなど、様々な点に気を配る必要があるのです。

| 項目 | 注意点 | 理由 |

|---|---|---|

| 水 | 軟水を使う | 硬水だと米が水を吸いにくく、ご飯が硬くなる |

| 研ぎ時間 | 適切な時間研ぐ | 研ぎ不足:糠や汚れが残り、雑味の原因 研ぎ過ぎ:米が割れ、雑味や栄養分の流出 |

| 水切り | しっかりと水気を切る | 水切り不足:米が水を吸い込みすぎ、べちゃっとしたご飯になる |

| 水温 | 冬場は夏場より長めに浸ける | 冬場は水が冷たく、米が水を吸いにくい |

吸水への影響

酒造りにおいて、米を洗う作業は、出来上がるお酒の味に大きな影響を与えます。まず、米粒の表面には糠や脂といったものが付いており、これらが水の浸透を邪魔します。洗うことでこれらの邪魔者を洗い流すことで、米粒は水を吸い込みやすくなるのです。

洗う程度によって、米が吸う水の量は変わり、お酒の風味も変わってきます。例えば、洗いが足りないと、米は水を十分に吸えず、お酒のもとになるものがうまく作られなかったり、味が薄くなったりすることがあります。反対に、洗いすぎると、米は水を吸い込みすぎてしまい、雑味が出てしまうことがあります。ちょうど良い加減を見つけることが大切です。

米を洗う際には、米の種類や状態、どんなお酒にしたいかによって、水の量や洗う時間を調整する必要があります。例えば、粒が小さい米は、粒が大きい米に比べて表面積が大きく、水を吸い込みやすい性質があります。また、新しい米は古い米に比べて水を吸い込みやすいです。目指すお酒の味わいに応じて、洗う強さや時間も調整する必要があるでしょう。

洗う工程は、日本酒の香りと質を決める重要な要素と言えるでしょう。丁寧に洗うことで、雑味のない、すっきりとした味わいのお酒に仕上がります。逆に、あえて糠や胚芽を少し残すことで、独特の風味やコクのあるお酒に仕上げることも可能です。このように、洗う工程は酒造りの最初の段階でありながら、最終的な製品の品質を大きく左右する、非常に繊細で重要な作業なのです。

| 洗米の程度 | 米への吸水量 | お酒への影響 |

|---|---|---|

| 不足 | 少ない | 味が薄い、うまく発酵しない |

| 適量 | 適切 | 雑味のない、すっきりとした味わい |

| 過剰 | 多い | 雑味が出る |

| 調整要素 | 詳細 |

|---|---|

| 米の種類 | 粒が小さい米は水を吸い込みやすい |

| 米の状態 | 新しい米は水を吸い込みやすい |

| 目指すお酒の味わい | 洗う強さや時間を調整 |

洗米と酒質

日本酒造りにおいて、洗米は酒の質を決める最初の、そして非常に大切な工程です。洗米の良し悪しは、最終的に出来上がる日本酒の味わい、香り、透明度に直結するため、蔵人たちは細心の注意を払って作業を行います。洗米の目的は、米粒の表面に付着した糠や塵などの不純物を取り除くことです。これらの不純物が残っていると、雑味や濁りの原因となり、せっかくの日本酒の風味を損ねてしまいます。また、不快な香りやえぐみを生み出す原因にもなりかねません。洗米が不十分だと、仕込み水に不純物が溶け出し、雑菌の繁殖を招き、発酵に悪影響を与える可能性もあります。

洗米は、単に不純物を取り除くだけでなく、米の吸水率を調整する役割も担っています。日本酒造りに用いる米は、蒸す前に適切な量の水分を吸収している必要があります。洗米の際に水の量や時間を調整することで、米の吸水率をコントロールし、狙い通りの蒸し具合を実現します。吸水率が適切であれば、麹菌や酵母の活動が活発になり、理想的な発酵へと繋がります。反対に、吸水率が低すぎると発酵が遅れ、高すぎると雑菌が繁殖しやすくなるなど、酒質に悪影響を及ぼします。

杜氏は、長年培ってきた経験と研ぎ澄まされた感覚を頼りに、その日の気温や湿度、米の品種や状態に合わせて、洗米方法を微調整します。洗う時間、水温、水の量、そして米を研ぐ際の力加減など、全ての要素が酒質に影響を与えます。例えば、新米は古米に比べて吸水率が高いため、洗米時間を短くするなどの工夫が必要です。このように、洗米は単純な作業に見えて、実は非常に繊細な技術であり、杜氏の腕の見せ所と言えるでしょう。まさに、洗米こそが日本酒造りの第一歩であり、その後の全ての工程の成否を左右する重要な鍵を握っているのです。

現代技術と伝統

近年、お酒造りの世界でも技術の進歩は目覚ましく、様々な場面で新しい機械が活躍しています。お米を洗う工程もその一つで、機械化によって作業の効率は飛躍的に向上しました。大きなタンクに一定量のお米と水を入れ、設定した時間だけ回転させることで、短時間で大量のお米を洗うことができるようになりました。これは、特に大規模な酒蔵では大きなメリットとなっています。

しかし、洗米はただお米を洗えば良いという単純な作業ではありません。お米の表面には、お酒の雑味となる成分が付着しています。この成分を取り除くためには、お米の種類や状態、目指すお酒の味に合わせて、水の温度や時間、量を細かく調整する必要があるのです。例えば、しっかりとした味わいの酒を造りたい場合は、お米の表面を少しだけ削るように優しく洗い、反対にすっきりとした味わいの酒を造りたい場合は、しっかりと時間をかけて洗います。

このような微妙な調整は、最新の機械ではまだ完全に再現することができません。そこで、多くの酒蔵では、最新の機械を導入しつつも、伝統的な手作業による洗米も大切に行っています。長年お酒造りに携わってきた経験豊富な杜氏は、指先で米の感触を確かめながら、水の温度や時間、量を調整します。まるで職人のように、五感を研ぎ澄ませ、お米の状態を見極めながら行う洗米は、まさに匠の技と言えるでしょう。

このように、お酒造りの世界では、最新の技術と伝統的な技法が融合することで、より品質の高いお酒が生まれています。効率化を追求するだけでなく、職人の技と経験を尊重することで、お酒の味わいはさらに深みを増していくのです。

| 項目 | 機械洗米 | 手洗米 |

|---|---|---|

| 効率 | 高い | 低い |

| 精度 | 低い | 高い |

| 調整 | 単純な設定 | 米の状態、目指す味に合わせた細かい調整 |

| 利点 | 短時間、大量処理 | 微妙な調整、高い品質 |

| 欠点 | 繊細な調整不可 | 時間と労力が必要 |