酒造りの神秘:厚蓋の役割

お酒を知りたい

先生、『厚蓋』ってどういう意味ですか?お酒の種類ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。お酒の種類ではなく、お酒を造る過程で見られる醪(もろみ)の状態を表す言葉だよ。具体的には、醪の表面に米粒が厚く浮かんでいる状態のことを『厚蓋』っていうんだ。

お酒を知りたい

醪の表面に米粒が浮かんでいる状態ですか。何か悪い状態なのでしょうか?

お酒のプロ

いや、必ずしも悪い状態ではないよ。『厚蓋』は発酵の状態を表す一つの目安で、お酒の種類や造り方によって、『厚蓋』の状態が良しとされる場合もあるんだ。他にも、『坊主』、『ちりめん泡』など、醪の状態を表す言葉があるんだよ。

厚蓋とは。

お酒造りの際に、お酒のもとになる液体の表面に現れる泡の様子を表す言葉に「厚蓋」があります。お酒のもとになる液体は、発酵が進むにつれて泡の状態が変化していきます。仕込みから数日後には、筋のような泡が現れ、これを筋泡といいます。その後、白い軽い泡が広がり、これを水泡といいます。水泡の後は、岩のような形の岩泡、さらに高く盛り上がった高泡、そして高さが低くなる落泡と変化していきます。泡が落ちるとシャボン玉のような玉泡になり、最終的には泡が消えて液体の表面が現れます。この状態を地といい、表面の状態によって坊主、ちりめん泡、薄皮、厚蓋、飯蓋などと呼ばれます。厚蓋とは、米粒が分厚く表面に浮かんでいる状態のことを指します。

はじめに

酒造りは、米、水、麹、酵母という限られた材料から、驚くほど複雑で深い味わいを作り出す、日本の伝統的な技です。まるで芸術作品のように、酒造りの工程は材料選びから始まり、米を蒸す、麹を作る、仕込む、そして貯蔵・熟成させるといった様々な段階を経て、ようやく完成します。それぞれの段階で、蔵元は長年培ってきた経験と直感を頼りに、目に見えない微生物の働きを巧みに操り、理想とする風味を追求します。

特に、発酵の過程で現れる泡の様子を観察することは、醪の状態を理解し、完成したお酒の品質を予測する上で非常に大切です。発酵タンクの中で、醪はまるで生きているかのように絶えず変化を続けます。その中で生まれる泡は、酵母の活動状態を視覚的に教えてくれる重要なサインです。泡の大きさ、量、消え方、そして香りなど、様々な要素から、醪の状態を細かく読み取ることができます。例えば、きめ細かい泡が勢いよく立ち上っている様子は、酵母が活発に活動していることを示しています。逆に、泡立ちが悪かったり、泡がすぐに消えてしまう場合は、発酵が順に進んでいない可能性があります。

蔵元は、これらの泡の変化を鋭く見極め、温度調整や醪の撹拌など、適切な対応を行います。長年の経験を持つ蔵元にとって、泡は醪と会話をするための言葉のようなものです。泡からのメッセージを正確に理解し、それに応じて的確な対応をすることで、雑味のない澄んだ味わいの、最高の日本酒が生まれるのです。まさに、蔵元の熟練の技と泡の見極めこそが、日本酒造りの要と言えるでしょう。

| 工程 | 説明 | 蔵元の役割 |

|---|---|---|

| 材料選び | 米、水、麹、酵母を選択 | 経験と直感を頼りに材料を選ぶ |

| 米を蒸す | ||

| 麹を作る | ||

| 仕込む | ||

| 発酵 | 醪の中で酵母が活動し、アルコールと炭酸ガスが発生。泡の大きさ、量、消え方、香りなどで状態を判断。 | 泡を観察し、温度調整や醪の撹拌などを行う。 |

| 貯蔵・熟成 |

泡の変化

お酒造りにおいて、発酵中の醪の表面に浮かぶ泡は、まるで生き物のようにその様相を変化させ、職人はその様子から発酵の状態を細かく見極めています。醪とは、米、米麹、水などを混ぜ合わせた、いわばお酒の素となるものです。この醪に酵母が加わることで発酵が始まり、アルコールが生成されます。同時に、酵母の活動によって炭酸ガスが発生し、これが泡となって醪の表面に現れるのです。

仕込みを終えて数日が経つと、醪の表面には筋のような泡が浮かび上がります。これは筋泡と呼ばれ、まさに発酵が始まったことを告げる最初のサインです。まるで静かな水面に風が渡ったように、白い筋が醪の表面を走ります。

やがて筋泡は消え、小さな水泡が一面に広がります。これは水泡と呼ばれ、まるで沸騰した湯のように、醪の表面は細かい泡で覆われます。この水泡は、発酵が本格的に始動したことを示しています。

さらに発酵が進むと、水泡は次第に大きくなり、岩のようにゴツゴツとした泡へと変化します。これは岩泡と呼ばれ、醪の表面はまるで岩場のように見えます。泡の一つ一つが大きく、粘り気を帯びているのが特徴です。

最盛期を迎えると、泡はさらに盛り上がり、高く積み重なります。これは高泡と呼ばれ、泡は盛り上がって白い山脈のようになり、発酵が最も活発な状態を示します。醪からは甘い香りが立ち込め、蔵全体が活気に満ち溢れます。

そして、やがて発酵が終わりに近づくと、泡は次第に小さくなり、消えていきます。これは落泡と呼ばれ、まるで雪が溶けるように泡は消えていき、静かな水面に戻ります。

このように、醪の泡は発酵の段階に合わせて、筋泡、水泡、岩泡、高泡、そして落泡へと変化していきます。職人は、この泡の大きさ、色、粘り気、香りなどを五感で捉え、発酵の進み具合を判断します。長年の経験と勘に基づいて、醪の状態を的確に見極め、温度管理や櫂入れなどの作業を適切に行うことで、理想とするお酒の味へと導いていくのです。泡の移り変わりは、まさに職人の技と経験が光る、お酒造りの神秘と言えるでしょう。

厚蓋の登場

醪の表面が静まり、泡立ちも落ち着いてくると、いよいよ酒造りの最終段階が近づいてきます。この時期になると、醪の表面に独特の模様が現れ始めます。これを「地」と呼び、様々な種類がありますが、中でも「厚蓋(あつぶた)」は、発酵が順調に進んでいることを示す良い兆候として知られています。

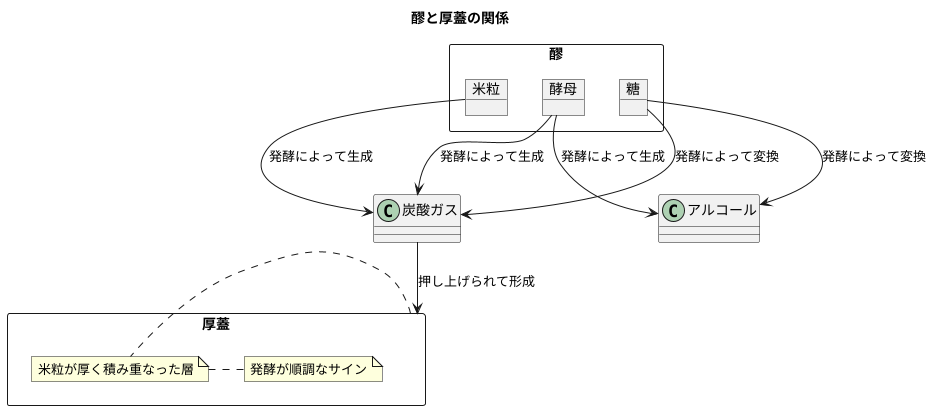

厚蓋とは、文字通り醪の表面に米粒が厚く積み重なり、まるで蓋をしているかのように見える状態です。醪の表面全体に、びっしりと敷き詰められた米粒の層は、数センチメートルの厚さになることもあり、その様子はまさに「蓋」と呼ぶにふさわしいものです。この米粒の層は、発酵によって生じた炭酸ガスによって持ち上げられ、醪の表面に浮かび上がってきます。

厚蓋の出現は、醪が十分に熟成し、発酵がピークを迎えているサインです。醪の中には、酵母が活発に活動し、糖をアルコールと炭酸ガスに変換しています。この炭酸ガスが、米粒を醪の表面へと押し上げ、厚蓋を形成するのです。杜氏たちは、この厚蓋の状態を注意深く観察することで、醪の熟成度合いを見極めます。厚蓋の色つやや厚さ、そしてその崩れ方など、様々な要素から、酒の出来栄えを予測し、次の工程へと進む最適なタイミングを判断するのです。長年の経験と勘によって培われた、杜氏たちの技と知恵が、この繊細な工程で発揮されるのです。まさに、酒造りの最終段階における重要な局面と言えるでしょう。

厚蓋の意味

日本酒造りにおいて「厚蓋(あつぶた)」とは、仕込みの過程で、タンク内の醪(もろみ)の表面に米粒が層を成して浮かび上がる現象を指します。まるで醪の上に蓋がされているように見えることから、このように呼ばれています。この厚蓋は、ただ米粒が浮かんでいるだけの単純な現象ではありません。そこには、酵母が活発に活動していることを示す、様々な情報が隠されています。

醪の中では、米のデンプンが糖に変わり、その糖を酵母が分解してアルコールと炭酸ガスを生み出す、複雑な反応が絶えず行われています。この過程で発生する炭酸ガスは、醪をかき混ぜる役割を果たし、米粒を表面に押し上げます。そして、活発な発酵が進んでいるほど、炭酸ガスの発生量が多くなり、結果として厚く、盛り上がった蓋が形成されるのです。つまり、厚蓋は酵母が元気に働いている証と言えるでしょう。

経験を積んだ杜氏たちは、この厚蓋の状態を注意深く観察することで、醪の状態を的確に把握します。蓋の厚さだけでなく、色や米粒の大きさ、沈み具合なども重要な判断材料となります。例えば、蓋が白く盛り上がっていれば、順調な発酵を示唆し、逆に蓋が薄かったり、色が褐色がかっていたりすれば、発酵が遅れている、あるいは何らかの問題が発生している可能性が考えられます。また、米粒が細かく砕けている場合は、醪の濃度が高いことを示します。

このように、厚蓋は醪の濃度、発酵の度合い、そして最終的に出来上がるお酒の味わいを推測するための重要な指標となります。杜氏たちは、長年の経験と勘、そして科学的な分析に基づいて、厚蓋の状態を総合的に判断し、温度管理や仕込みの調整など、最適な方法を選択します。まさに、杜氏の技と経験が試される、日本酒造りの重要な局面と言えるでしょう。厚蓋の観察を通して、彼らは最高の一杯を生み出すための、繊細な調整を日々行っているのです。

| 厚蓋の状態 | 意味 | 杜氏の対応 |

|---|---|---|

| 白く盛り上がっている | 順調な発酵 | 現状維持 |

| 薄い | 発酵が遅い可能性 | 温度調整や仕込みの調整 |

| 褐色がかっている | 問題発生の可能性 | 原因究明と対策 |

| 米粒が細かく砕けている | 醪の濃度が高い | 濃度調整 |

他の地の状態

酒造りにおいて、醪の表面に現れる様子、すなわち「地」の状態は、発酵の進行具合や最終的な酒の味わいを理解する上で重要な手がかりとなります。 厚蓋と呼ばれる、醪の表面が厚く泡で覆われた状態以外にも、様々な地の状態が存在します。それぞれ異なる特徴を持ち、杜氏はそれらを注意深く観察することで、最適な酒造りへと繋げているのです。

まず、「坊主」と呼ばれる状態があります。これは、醪の表面に泡や固形物が一切なく、まるで剃髪した坊主頭のように滑らかであることから、その名が付けられました。坊主の状態は、発酵がまだ始まったばかり、あるいは一時的に落ち着いた状態であることを示しています。この時期は、酵母の活動が活発になる前の静かな時間と言えるでしょう。

次に、「ちりめん泡」の状態があります。これは、醪の表面に細かい泡がびっしりと浮かび、まるで縮緬布のように見えることから名付けられました。ちりめん泡は、発酵が順調に進んでいるサインであり、酵母が活発に活動し、二酸化炭素を発生させていることを示しています。泡の細かさは、発酵の勢いの強さを反映しており、杜氏はこの泡の様子から発酵の状態を判断します。

そして、「薄皮」と呼ばれる状態があります。これは、醪の表面に米粒が薄く層を成して浮かんでいる状態を指します。薄皮は、発酵がピークを過ぎ、徐々に落ち着き始めた段階で現れます。浮かんでいる米粒は、発酵によって生成された炭酸ガスによって持ち上げられたもので、その厚さや色合いは、発酵の進み具合や酒質を示す重要な指標となります。

このように、醪の表面に現れる地の状態は様々であり、それぞれの状態は発酵の進行具合や酒質を反映しています。杜氏は、長年の経験と勘に基づき、これらの状態を注意深く観察し、温度管理や仕込みの調整など、適切な対応を行うことで、目指す酒質へと導いていくのです。そして、多様な日本酒の味わいが生み出されていくのです。

| 地の状態 | 見た目 | 発酵の状態 |

|---|---|---|

| 坊主 | 泡や固形物がなく滑らか | 発酵開始直後、または一時的に落ち着いた状態 |

| ちりめん泡 | 細かい泡がびっしり、縮緬布のよう | 発酵が順調に進行、酵母が活発に活動 |

| 薄皮 | 米粒が薄く層を成して浮かぶ | 発酵ピーク過ぎ、徐々に落ち着き始める |

おわりに

{日本酒造りは、目に見えない小さな生き物の働きを巧みに利用した、繊細で奥深い技術の積み重ねです。酒蔵では、古くから伝わる知恵と経験に基づき、微生物の活動を見守り、酒造りを行ってきました。

発酵中の酒母である醪(もろ)の状態を把握することは、最終的な酒の出来を左右する重要な作業です。醪の状態を知るために、杜氏たちは様々な方法を用います。その一つが、醪の表面に現れる泡の様子を観察することです。泡の大きさ、立ち方、消え方など、泡の微妙な変化を読み取ることで、発酵の進み具合や醪の状態を判断します。泡が細かく均一に立ち、ゆっくりと消えていく様子は、発酵が順調に進んでいることを示唆します。また、櫂入れなどの作業を通じて、醪の手触りや粘り気、温度といった地の状態を確かめることも欠かせません。

発酵が盛んになると、醪の表面には白い泡の層ができます。この泡の層が盛り上がり、まるで蓋をかぶせたようになることを「厚蓋(あつぶた)」と呼びます。厚蓋ができるということは、酵母が活発に活動し、順調に発酵が進んでいる証拠です。醪の表面を覆う厚蓋は、外気から雑菌が混入するのを防ぐ役割も果たします。厚蓋は、杜氏にとって、まさに酒造りが順調に進んでいることを示す嬉しい知らせであり、安心材料となるのです。

日本酒造りは、杜氏をはじめとする蔵人たちの経験と技術、そして微生物の働きが三位一体となって初めて完成する、まさに芸術と言っても過言ではありません。酒造りの工程の一つ一つに込められた職人技への理解を深めることで、日本酒を味わう楽しみはさらに広がり、より一層深く日本酒を堪能できるようになるでしょう。そして、その奥深さに触れることで、日本酒への愛情もより一層深まるのではないでしょうか。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 醪(もろ)の状態把握 | 最終的な酒の出来を左右する重要な作業 |

| 泡の観察 | 泡の大きさ、立ち方、消え方などから発酵の進み具合や醪の状態を判断 細かく均一に立ち、ゆっくりと消える泡は順調な発酵を示唆 |

| 櫂入れ | 醪の手触りや粘り気、温度といった地の状態を確認 |

| 厚蓋(あつぶた) | 醪の表面にできる白い泡の層 酵母が活発に活動し、発酵が順調に進んでいる証拠 外気からの雑菌混入を防ぐ役割も果たす |