酒造りの泡:水泡の役割

お酒を知りたい

先生、「水泡」って、お酒の種類か何かですか?

お酒のプロ

いい質問だね。お酒の種類ではなくて、お酒ができる過程で醪(もろみ)っていうのが発酵していく時の状態のひとつを表す言葉なんだ。お酒のもとになる、お米とか麹とかを混ぜたものが醪だよ。

お酒を知りたい

じゃあ、どんな状態なんですか?

お酒のプロ

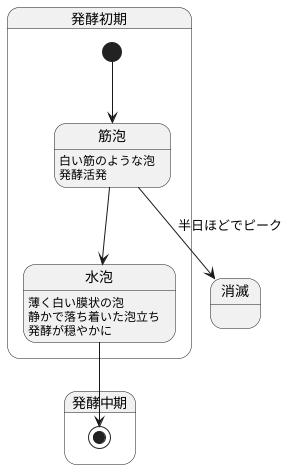

醪が発酵していくと、最初は筋状の泡が出てくるんだけど、それが半日から一日くらい経つと、醪の表面に薄く白い膜のような泡が広がるんだ。この状態を「水泡」っていうんだよ。

水泡とは。

お酒造りで使われる言葉「水泡」について説明します。水泡とは、お酒のもとになるもろみが発酵していく過程で現れる現象のひとつです。もろみが発酵し始めると、はじめは筋状の泡が現れます。それから半日~一日ほど経つと、もろみの表面に薄い白い膜のような泡が広がります。この状態を水泡と呼びます。

はじめに

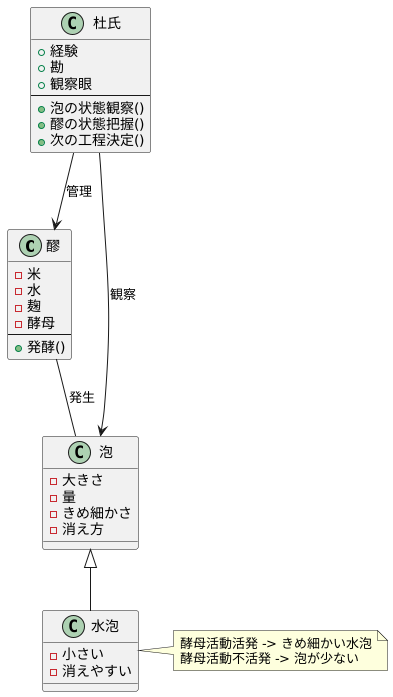

お酒造りは、お米、水、麹、酵母といった自然のめぐみを活かした、非常に繊細で複雑な工程を経て行われます。その過程で、蒸したお米と米麹、水を混ぜ合わせて発酵させた醪(もろみ)と呼ばれる液体は、刻一刻と変化を遂げていきます。その変化を知るための重要な手がかりの一つが、醪の表面に浮かぶ泡の状態です。泡は醪の呼吸のようなもので、その様子を見れば、発酵が順調に進んでいるか、あるいは何か問題が発生しているかなど、醪の状態を推測することができます。経験豊富な杜氏は、長年の経験と勘、そして鋭い観察眼によって、泡の大きさ、量、きめ細かさ、消え方などを注意深く観察し、醪の状態を的確に把握しています。まるで醪と対話するかのように、泡から発酵の状態を読み取り、高品質なお酒を生み出しているのです。醪の泡には様々な種類がありますが、今回は数ある泡の中でも「水泡」と呼ばれる状態について詳しく解説していきます。水泡は、醪の表面に現れる比較的小さく、消えやすい泡のことを指します。これは醪の中で活発な活動をしている酵母が出す炭酸ガスが、液面に上がってくることで発生します。水泡の状態は醪の発酵の状態を反映しており、泡の大きさや消え方によって、発酵の進み具合や醪の温度、酵母の活動状況などを推測することができます。例えば、きめ細かい水泡が勢いよく立ち上っている状態は、酵母が活発に活動し、発酵が順調に進んでいることを示唆しています。反対に、泡が少なく、すぐに消えてしまう場合は、発酵が弱まっている可能性があります。このように、水泡は醪の状態を知るための貴重な情報源であり、杜氏は水泡の様子を注意深く観察することで、最適なタイミングで次の工程へと進めていきます。そして最終的に、目指す味わいの日本酒へと仕上げていくのです。水泡の見極めは、まさに杜氏の腕の見せ所であり、高品質な日本酒造りには欠かせない技術と言えるでしょう。

水泡とは

お酒造りにおいて、醪(もろみ)の発酵過程で見られる泡の状態の変化は、発酵の進み具合を知る上で重要な手がかりとなります。その中でも「水泡(みずあわ)」と呼ばれる状態は、発酵が特定の段階に進んだことを示す特徴的な現象です。

お酒造りの初期段階では、酵母が盛んに糖を分解し、二酸化炭素を発生させます。この二酸化炭素が醪の表面に泡として現れ、白い筋のように見えるため「筋泡(すじあわ)」と呼ばれます。まるで白い糸が無数に集まったように見えるこの筋泡は、発酵が活発に進んでいることを示すサインです。この筋泡の状態は、発酵が始まってから半日ほどでピークを迎え、その後徐々に落ち着いていきます。

筋泡が消えていく過程で、醪の表面に薄く白い膜のような泡が広がります。これが「水泡」と呼ばれる状態です。水泡は、醪の表面を覆うように広がり、まるで静かな水面に薄い油膜が張ったかのように見えます。この様子が、まるで水の泡のように見えることから「水泡」と呼ばれています。水泡の状態は、筋泡のように勢いのある泡立ちではなく、静かで落ち着いた泡立ちです。これは、発酵が初期の活発な段階から、より穏やかな段階に移行したことを示しています。

水泡の出現は、醪の状態が変化し、次の段階へと進んでいることを示す重要な目安となります。お酒造りの職人たちは、この泡の状態を注意深く観察することで、発酵の進み具合を正確に把握し、美味しいお酒を造るための調整を行っています。水泡の出現は、まさにお酒造りの繊細な技術と経験が生かされる場面の一つと言えるでしょう。

水泡の役割と重要性

お酒造りにおいて、醪の表面に浮かぶ泡、水泡は、まるで醪の呼吸、そして健康状態を映し出す鏡のようなものです。醪は、蒸した米や麹、水を混ぜ合わせたもので、いわばお酒の赤ちゃんのような存在です。この醪が順調に育っているかどうかを判断する上で、水泡は重要な役割を担っています。

水泡の発生は、醪の中で酵母が元気に活動し、糖を分解してアルコールと炭酸ガスを作り出している証拠です。ブクブクと水面に浮かび上がる泡は、まさに酵母が活発に働いている証なのです。泡の立ち具合、大きさ、そして消え方など、水泡の様子をじっくり観察することで、発酵の進み具合を正確に把握することができます。

また、水泡は醪を守る盾の役割も果たしています。醪は発酵過程で、空気中に漂う様々な雑菌にさらされます。もし醪がこれらの雑菌に汚染されてしまうと、味が変わってしまったり、腐ってしまうこともあります。水泡は、醪の表面を薄い膜のように覆うことで、外部からの雑菌の侵入を防ぎ、醪を保護しているのです。まるで、生まれたばかりの赤ちゃんを外部の刺激から守る産着のようです。

経験豊富な杜氏は、長年の経験と勘に基づき、水泡の状態を注意深く観察することで、醪の状態を的確に見極めます。そして、必要に応じて温度を調整したり、醪をかき混ぜたりするなど、醪が健やかに育つよう細心の注意を払いながら、最良のお酒造りに励んでいるのです。まさに、水泡は醪の健康状態を示す大切なバロメーターと言えるでしょう。

| 水泡の役割 | 詳細 |

|---|---|

| 発酵状態の指標 | 酵母の活動状況、発酵の進み具合を示す。泡の立ち具合、大きさ、消え方などで判断。 |

| 醪の保護 | 雑菌の侵入を防ぎ、醪の品質を守る。 |

| 杜氏の判断材料 | 水泡の状態を観察し、温度調整などを行う。 |

泡の変化と発酵の進行

お酒のもととなる、もろみの中に浮かぶ泡は、発酵が進むにつれて、その様子を変化させていきます。まるで生き物のように表情を変える泡の様子は、職人の目にとって、発酵の状態を知るための大切な手がかりとなります。

発酵の始まりの頃には、元気いっぱいの酵母が盛んに活動し、たくさんの炭酸ガスを生み出します。この炭酸ガスがもろみの中から浮かび上がり、細い糸のような筋状の泡をたくさん作ります。まるで湯気が立ち上るように、もろみの中から勢いよく泡が湧き上がる様子は、発酵が順調に進んでいることを示しています。この泡は、その形から筋泡と呼ばれ、発酵の初期段階の特徴です。

やがて、盛んだった泡立ちも落ち着き始めると、筋泡とは異なる泡が現れます。それは、筋泡よりも大きく薄い膜のような泡で、水面に浮かぶ水草のように広がっていきます。この泡は水泡と呼ばれ、発酵が中間段階に進んでいることを示しています。まるで静かな水面に浮かぶ蓮の葉のように、ゆったりとした泡の動きは、発酵が穏やかに進んでいることを教えてくれます。

さらに発酵が進むと、水泡も次第に数を減らし、やがてほとんど消えていきます。もろみの表面は静かになり、泡立ちがほとんど見られなくなります。これは、発酵が最終段階に近づき、酵母の活動が穏やかになっていることを示しています。まるで静まり返った湖面のように、泡が消えて静かになったもろみは、発酵が終わりに近づいていることを告げているのです。

このように、もろみの中で変化する泡の様子は、発酵の進み具合を如実に表しています。お酒造りの職人たちは、この泡の静かなメッセージを読み解き、もろみの状態を的確に把握することで、最高品質のお酒を生み出しているのです。泡の観察は、長年培われた経験と知識に基づく、伝統的な技法と言えるでしょう。

| 発酵段階 | 泡の状態 | 泡の種類 | 状態説明 |

|---|---|---|---|

| 初期 | 細い糸のような筋状の泡がたくさん発生し、勢いよく湧き上がる | 筋泡 | 発酵が順調に進んでいる |

| 中間 | 筋泡よりも大きく薄い膜のような泡が広がる | 水泡 | 発酵が穏やかに進んでいる |

| 最終 | 泡はほとんど消え、表面は静かになる | – | 発酵が終わりに近づいている |

まとめ

日本酒造りにおいて、醪の状態を把握することは、美味しいお酒を造る上で欠かせない要素です。その醪の状態を知るための重要な手がかりの一つが、発酵中に現れる泡、つまり水泡です。一見するとただの泡のように思えますが、実は、この水泡には日本酒造りの奥深さが隠されているのです。

水泡の出現は、発酵が順調に進んでいることを示すサインです。酵母が糖を分解する際に、二酸化炭素が発生します。この二酸化炭素が泡となって表面に浮かび上がることで、私たちは発酵の活発さを視覚的に確認できるのです。泡の立ち具合、大きさ、消え方など、様々な要素から、発酵の進行状況を細かく読み取ることができます。例えば、勢いよく立ち上る細かい泡は、発酵が活発に進んでいることを示しています。逆に、泡立ちが弱く、大きな泡が目立つ場合は、発酵が停滞している可能性があるため、注意が必要です。

また、水泡は醪を外部の雑菌から守る役割も担っています。醪の表面を覆う泡の層は、空気中の雑菌が醪に入り込むのを防ぐ、天然のバリアのような働きをします。これにより、醪が汚染されるのを防ぎ、雑味のない純粋な味わいを守ることができるのです。

杜氏は、長年の経験と知識に基づき、この水泡の状態を注意深く観察しています。泡の立ち具合や色、粘り気など、様々な角度から泡を観察し、醪の状態を的確に把握します。そして、その情報をもとに、温度管理や仕込みの調整など、繊細な作業を行い、高品質な日本酒を造り上げていくのです。まさに、杜氏の技術と経験が、日本酒の味わいを決定づける重要な要素と言えるでしょう。

このように、一見するとただの泡のように見える水泡ですが、そこには日本酒造りの奥深さ、そして杜氏の技術と経験が凝縮されています。次回、日本酒を口にする際には、水泡の存在に思いを馳せてみてください。きっと、日本酒の味わいをより深く楽しむことができるはずです。

| 水泡の役割 | 詳細 | 杜氏の対応 |

|---|---|---|

| 発酵状態の指標 |

|

泡の状態を観察し、温度管理や仕込みを調整。 |

| 醪の保護 | 泡の層が外部の雑菌から醪を保護し、雑味のない純粋な味わいを守る。 | – |