お酒造りの温度管理:前高後低型とは?

お酒を知りたい

先生、『前高後低型』って、お酒を作る時の温度のやり方のことですよね?よくわからないので教えてください。

お酒のプロ

そうだね。『前高後低型』とは、お酒を作る時の温度変化のさせ方の一つだよ。簡単に言うと、最初は温度を高くして、後から温度を下げる方法のことだ。

お酒を知りたい

なるほど。最初は高く、後から下げるんですね。どうしてそんなことをするんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。最初に温度を高くすると、お米の分解や糖化、そしてアルコール発酵が速く進むんだ。だからお酒が早くできるし、お米も無駄なく使える。でも、ずっと高いままだと味が悪くなることもあるから、後から温度を下げて調整するんだよ。

前高後低型とは。

お酒造りに使う言葉で「前高後低型」というものがあります。これは、お酒のもとになるもろみの温度変化のさせ方の一つです。仕込みの最初の段階で、混ぜ込むお湯の温度を高く設定し、もろみの温度を最初から高く保ちます。こうすることで、蒸したお米の分解と、糖分への変化、そしてアルコール発酵を速めます。もろみのアルコール度数が10~13%になったら、徐々に温度を下げていきます。この方法だと、お米を無駄なく使える上に、もろみを作る期間を短くできます。ただし、仕込みの材料の配合や、発酵を促す「踊り」と呼ばれる作業を、この温度変化に合わせた方法で行う必要があるなど、注意すべき点もあります。

はじめに

お酒造りは、古くから伝わる繊細な技と、長年の経験によって支えられています。その中でも、お酒の風味を決める重要な要素の一つに、醪(もろみ)の温度管理があります。醪とは、蒸した米と麹、そして水を混ぜ合わせて発酵させた液体のことで、まさにお酒の源と言えるでしょう。この醪の温度をどのように調整するのかが、お酒の香りと味わいを大きく左右するのです。

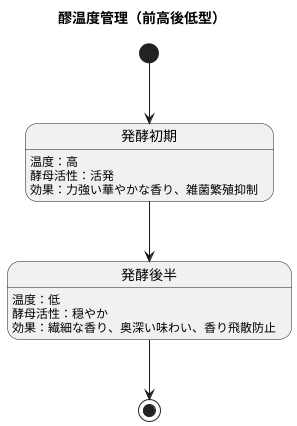

醪の温度管理には様々な方法がありますが、今回は「前高後低型」と呼ばれる方法について詳しく見ていきましょう。この方法は、発酵の初期段階で醪の温度を高く保ち、後半にかけて徐々に温度を下げていくというものです。

まず、発酵初期に温度を高くするのは、酵母を活発に活動させるためです。酵母は温度が高いほど活発に働き、糖分を分解してアルコールと炭酸ガスを生成します。これにより、力強く華やかな香りが生まれます。また、雑菌の繁殖を抑える効果も期待できます。

次に、発酵の後半に温度を下げていくのは、穏やかな発酵を促し、繊細な香りを守るためです。温度が低いと酵母の活動は穏やかになり、ゆっくりと発酵が進みます。これにより、奥深く複雑な味わいが生まれます。また、急激な温度変化による香りの飛散を防ぐ効果もあります。

このように、「前高後低型」の温度管理は、初期段階での力強い香りと、後半段階での繊細な香りの両方をバランス良く引き出すための、高度な技術と言えるでしょう。この方法で造られたお酒は、香り高く、味わい深いものとなります。まさに、伝統の技と経験の結晶と言えるでしょう。

前高後低型の概要

お酒造りにおいて、醪(もろみ)の温度管理は極めて重要です。醪の温度変化を表すグラフが山の形に似ていることから「前高後低型」と呼ばれる独特な温度管理法があります。これは、仕込みの初期に醪の温度を高く設定し、その後徐々に温度を下げていく方法です。

まず、蒸した米を仕込む際に高い温度を設定することで、蒸米の溶解を促します。蒸米が十分に溶け込むことで、米のデンプンが糖に変わる糖化作用が活発になります。同時に、酵母によるアルコール発酵も促進されます。この初期段階の高い温度は、お酒造りのスタートダッシュを切る重要な役割を担っています。

その後、醪のアルコール度数が10~13%に達したあたりから、徐々に温度を下げていきます。この緩やかな温度低下は、発酵速度を調整し、雑味を抑えるための工夫です。急激に温度を下げてしまうと、酵母の活動が弱まり、発酵が不完全になる可能性があります。また、高い温度が持続すると、好ましくない香りや味が生まれる原因にもなります。そこで、徐々に温度を下げることで、雑味を抑え、目指すお酒の繊細な香りをじっくりと引き出していきます。

この前高後低型は、華やかな香りとすっきりとした後味を両立させるのに適した方法として知られています。特に吟醸酒のような香り高いお酒造りでよく用いられます。しかし、この方法は繊細な温度管理が必要となるため、杜氏の経験と技術が問われます。日々醪の状態を見極め、適切な温度調整を行うことで、初めて理想のお酒が生まれるのです。

この方法のメリット

お酒造りにおいて「前高後低型」と呼ばれる温度管理を採用する利点は、大きく分けて二つあります。一つ目は、原料であるお米の利用効率が高まることです。仕込みの初期段階で高い温度を設定することで、蒸米が素早く溶けやすくなります。蒸米がよく溶けることで、お米に含まれるデンプンが糖に変わる反応がより活発になり、結果として、限られた量の米からより多くの糖分を引き出すことができるのです。つまり、同じ量の米から、より多くのお酒を造ることができるため、原料を無駄なく活用できるというわけです。

二つ目の利点は、お酒が出来るまでの期間、つまり醪(もろみ)の期間を短縮できることです。 高い温度は、麹や酵母といった微生物の活動を活発化させます。これらの微生物は、糖分をアルコールに変える働きを担っています。温度が高いことで、これらの微生物が活発に働くため、糖分がアルコールに変わる反応が早く進み、結果としてお酒が完成するまでの時間が短くなります。製造期間の短縮は、生産効率の向上に直結します。同じ設備、同じ人数で、より多くのお酒を造ることができるようになるからです。この効率化によって、お酒をより早く市場に送り出すことが可能になり、需要への迅速な対応や、新鮮なお酒の提供を実現できるのです。このように、「前高後低型」の温度管理は、原料の有効活用と製造期間の短縮という二つの大きなメリットをもたらし、お酒造りの効率化に大きく貢献しています。より良いお酒を、より効率的に造るための、重要な技術と言えるでしょう。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 原料の利用効率向上 | 初期高温により蒸米が溶けやすく、デンプンから糖への変換効率up → 米から多くの糖分を抽出 → 同じ量の米から多くのお酒を製造可能 |

| 醪期間の短縮 | 高温で麹・酵母の活動が活発化 → 糖からアルコールへの変換反応促進 → 製造期間短縮 → 生産効率向上 → 市場への迅速な供給、新鮮なお酒の提供 |

注意点と課題

前高後低型と呼ばれる酒造りの方法は、多くの利点がある一方で、いくつか注意すべき点と課題が存在します。まず、この方法は初期温度を高く設定するため、発酵が非常に早く進んでしまう点が挙げられます。まるで駆け馬のように勢いよく進む発酵は、醪(もろみ)の状態を常に気を配り、細やかに管理することを必要とします。具体的には、酒米や麹、仕込み水といった材料の配合を、この方法に合わせて調整しなければなりません。さらに、発酵の進み具合を調整するために、櫂入れなどの作業で醪を丁寧に混ぜ合わせる「踊り」と呼ばれる工程も、前高後低型に適した方法で行う必要があります。

また、温度変化のタイミングを正確に見極めることも非常に重要です。醪の温度を下げるタイミングが早すぎると、酵母が十分に活動できず、発酵が未完成な状態に終わってしまう可能性があります。これは、いわば料理に火が通り切らず、生の状態に近いものを提供するようなものです。逆に、温度を下げるのが遅すぎると、今度は発酵が進みすぎてしまい、雑味やえぐみなど、好ましくない風味が生まれる可能性があります。これは、料理でいえば焦げ付いてしまう状態に似ています。

このように、前高後低型は醪の状態や温度変化に細心の注意を払う必要があり、杜氏の経験と勘に基づいた、的確な判断と作業が求められます。長年の経験で培われた五感と知識を駆使し、醪の状態を見極め、適切なタイミングで的確な作業を行うことで、初めて高品質な酒を生み出すことができるのです。これはまさに熟練の技と言えるでしょう。熟練の杜氏であっても、常に醪の状態に気を配り、細やかな管理を行うことで、最高の酒を生み出すことができるのです。

| 項目 | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 発酵速度 | 非常に速い(駆け馬のようだ) | 醪の状態に細心の注意と管理が必要 |

| 材料配合 | 酒米、麹、仕込み水を前高後低型に合わせて調整 | – |

| 櫂入れ | 前高後低型に適した方法で「踊り」の工程を行う | – |

| 温度管理 | 下げるタイミングが重要 | 早すぎると発酵未完了(料理でいうと生焼け)、遅すぎると雑味やえぐみが出る(料理でいうと焦げ付き) |

| 杜氏の役割 | 経験と勘に基づいた的確な判断と作業が必要(五感と知識を駆使) | 醪の状態に常に気を配り、細やかな管理を行う |

他の温度管理方法との比較

お酒造りにおいて、醪(もろみ)の温度管理は、最終的な味わいを大きく左右する非常に大切な工程です。醪とは、米と麹と水を発酵させている状態のものを指します。この醪の温度管理には様々な方法があり、大きく分けて前高後低型、低温長期発酵型、一定温度型の三つが挙げられます。

まず、前高後低型は、文字通り発酵の初期段階では比較的高めの温度に設定し、徐々に温度を下げていく方法です。この方法は、発酵の初期に酵母を活発に活動させることで華やかな香りを生成し、後半は低い温度でじっくりと発酵させることで雑味を抑えることができます。特に吟醸酒のようにフルーティーな香りが求められるお酒造りに適しており、多くの蔵元で採用されています。

次に、低温長期発酵型は、醪の温度を全体的に低く保ち、じっくりと時間をかけて発酵させる方法です。この方法は、低温でゆっくりと発酵が進むため、繊細で奥深い味わいの酒を生み出すことができます。また、雑味も抑えられるため、すっきりとした飲み口に仕上がります。ただし、発酵に時間がかかるため、高度な管理技術と経験が必要とされます。

最後に、一定温度型は、発酵期間を通して醪の温度を一定に保つ方法です。温度変化による影響が少ないため、安定した品質のお酒を造りやすいというメリットがあります。大量生産に向いており、一般酒などによく用いられます。しかし、温度変化による味わいの変化が少ない分、個性が弱くなる傾向もあります。

このように、それぞれの温度管理方法にはメリットとデメリットがあり、蔵元は造りたいお酒の種類や目指す味わいに合わせて最適な方法を選択します。また、蔵が持つ設備や伝統的な手法なども考慮されます。どの方法が優れているというわけではなく、それぞれの特性を理解し、適切に使い分けることが重要です。

| 醪温度管理方法 | 概要 | メリット | デメリット | 適した酒 |

|---|---|---|---|---|

| 前高後低型 | 初期高温、徐々に低温 | 華やかな香り、雑味を抑える | – | 吟醸酒 |

| 低温長期発酵型 | 全体を低温でじっくり発酵 | 繊細で奥深い味わい、すっきりとした飲み口 | 高度な管理技術と経験が必要、時間かかる | – |

| 一定温度型 | 発酵期間中一定温度 | 安定した品質、大量生産向き | 個性が弱くなる傾向 | 一般酒 |

まとめ

お酒造りにおいて、醪(もろみ)の温度管理は極めて重要です。醪とは、蒸した米、麹、水を混ぜ合わせたもので、いわばお酒の素となるものです。この醪の温度をどのように変化させるかで、最終的なお酒の味わいは大きく変わってきます。数ある温度管理の方法の中でも、「前高後低型」は独特な特徴を持っています。

前高後低型とは、その名の通り、醪の温度を仕込み初期に高く設定し、その後徐々に下げていく方法です。まず、初期温度を高くすることで、麹の酵素が活発に働き、米のデンプンが糖に分解される速度が速まります。これにより、原料である米の成分が効率よく利用され、お酒の収量が増加するという利点があります。同時に、発酵期間も短縮できるため、製造効率の向上に繋がるのです。

しかし、前高後低型はメリットばかりではありません。高い温度帯での管理は、雑菌の繁殖リスクを高めます。そのため、徹底した衛生管理と、醪の状態を常に注意深く見守る高度な技術が必要となります。また、温度を下げるタイミングも重要です。早すぎれば発酵が十分に進まず、遅すぎれば雑味が生じる可能性があります。まさに、杜氏の経験と勘が問われるところです。

このように、前高後低型は、醪管理の難しさという課題を抱えながらも、原料の有効活用と製造期間の短縮という大きなメリットを持つ、諸刃の剣とも言える手法です。お酒造りは、ただ単に材料を混ぜ合わせるだけでなく、温度や時間、微生物の働きなど、様々な要素が複雑に絡み合って成り立っています。そして、それらを緻密に制御することで、初めて理想のお酒が生まれるのです。温度管理一つをとっても、そこには科学的な知見と、杜氏の長年の経験に基づく技術が融合しており、まさにお酒造りは科学と芸術の融合と言えるでしょう。様々な温度管理方法を知ることで、お酒の多様な味わいの背景にある工夫が見えてきて、より一層お酒の世界を楽しめるはずです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 手法名 | 前高後低型 |

| 定義 | 醪の温度を仕込み初期に高く設定し、その後徐々に下げていく方法 |

| メリット |

|

| デメリット |

|

| 必要技術 | 杜氏の経験と勘 |