酒造りの知恵:枝桶の役割

お酒を知りたい

先生、「枝桶」って、お酒を作る時に使う小さな桶のことですよね?どんな時に使うんですか?

お酒のプロ

そうだね、小さな桶のことだ。お酒のもとである「もろみ」の温度管理をやりやすくするために使うんだよ。大きな桶を「親桶」といって、この親桶に全部のもろみを入れるんじゃなくて、いくつかの小さな「枝桶」に分けて入れるんだ。

お酒を知りたい

なるほど。温度管理しやすいように、小分けにするんですね。でも、なんで温度管理が大切なんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。もろみの温度は、お酒の出来に大きく影響するんだよ。温度が高すぎると雑味が出てしまうし、低すぎると発酵が進まない。だから、ちょうど良い温度を保つために、枝桶を使って細かく温度調整をするんだ。

枝桶とは。

お酒造りで使う言葉に『枝桶』というものがあります。お酒のもとになるもろみの温度をうまく管理するために、大きな桶1つにまとめて仕込むのではなく、いくつかの小さな桶に分けて仕込むことがあります。このとき、大きな桶を親桶と呼び、小さな桶を枝桶と呼びます。

酒造りの歴史

お酒造りは、日本の歴史と深く結びついた文化です。古来より、人々は米やその他の穀物を原料に、様々な方法でお酒を造ってきました。お酒造りの過程で特に重要なのが、醪(もろみ)と呼ばれる発酵中の液体の温度管理です。醪の温度は、お酒の味わいや香りに大きな影響を与えます。

かつては、気温の変化が激しい時期や地域では、醪の温度を一定に保つことが非常に困難でした。夏は暑さで醪が腐敗しやすく、冬は寒さで発酵が進まないなど、酒造りは自然の力に左右されるものでした。そこで、昔の酒造りの技術者たちは、知恵と経験を駆使して醪の温度管理に取り組みました。その工夫の一つが、木の枝を使った桶、つまり枝桶の使用です。枝桶は、断熱効果を高めるために、桶の周囲に木の枝を巻き付けた桶のことです。木の枝は空気の層を作り、外気温の影響を和らげ、醪の温度を安定させるのに役立ちました。

何世紀にもわたり、酒造りの現場では、このような経験に基づいた技術が受け継がれ、洗練されてきました。杜氏と呼ばれる酒造りの責任者は、長年の経験と勘を頼りに、醪の状態を見極め、最適な温度管理を行っていました。彼らは、五感を研ぎ澄まし、醪の温度や香り、泡の状態などを注意深く観察することで、お酒の出来を左右する微妙な変化を見逃しませんでした。

そして現代、酒造りにおいては、伝統的な技術と最新の技術が融合し、より高品質なお酒が造られています。温度計や冷却装置などの導入により、醪の温度管理は格段に精密になりました。しかし、現代の酒造りにおいても、先人たちの知恵と工夫が凝縮された伝統的な技術は、今もなお大切にされています。枝桶はそのような伝統技術の一つであり、日本の酒造りの歴史と文化を象徴する存在と言えるでしょう。

| 時代 | 課題 | 解決策 | 技術の特徴 |

|---|---|---|---|

| 過去 | 醪の温度管理が困難 ・夏:暑さで腐敗 ・冬:寒さで発酵が進まない |

木の枝を使った桶(枝桶) ・断熱効果を高め、外気温の影響を和らげる |

経験と勘に基づく ・杜氏による五感を用いた醪の状態確認 ・伝統技術の継承 |

| 現代 | – | 温度計や冷却装置 ・精密な温度管理 |

伝統技術と最新技術の融合 ・高品質なお酒の製造 |

枝桶の役割

お酒造りにおいて、小さな木の桶である枝桶は、醪(もろみ)の仕込み工程で重要な役割を担っています。お酒の良し悪しを左右する醪の温度管理を容易にするため、大きな親桶に対して、複数の枝桶を用いる手法が古くから伝承されてきました。

親桶で一度に大量の醪を仕込むと、どうしても桶の中心部と外側で温度差が生じやすくなります。この温度ムラは、酵母の発酵に悪影響を及ぼし、雑味を生む原因となることがあります。発酵が均一に進まなければ、目指すお酒の風味を損なうばかりか、品質にもばらつきが出てしまうのです。そこで、枝桶を使うことで少量ずつ醪を仕込み、それぞれの桶の温度を細かく調整することが可能になります。ちょうど良い温度を保ちながら、酵母が元気に活動できる環境を作ることで、安定した発酵を促し、雑味の少ない高品質なお酒を造ることができるのです。

また、枝桶は醪の移動や管理にも大変便利です。小分けにすることで、重労働である醪の移し替えや櫂入れなどの作業負担を軽減し、作業効率を向上させることができます。さらに、それぞれの枝桶の状態を細かく観察し、きめ細やかな管理を行うことで、より理想的な発酵状態へと導くことができるのです。

このように、小さな枝桶は、伝統的なお酒造りにおいて、醪の温度管理と作業効率の向上に大きく貢献し、高品質で風味豊かなお酒を生み出すための重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 項目 | 枝桶の利点 |

|---|---|

| 温度管理 |

|

| 作業効率 |

|

| 全体的な効果 | 高品質で風味豊かなお酒の製造 |

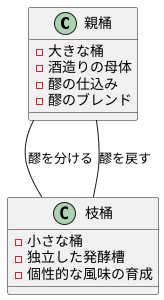

親桶との関係

酒造りにおいて、親桶と枝桶は親子のような関係で、独特の風味を持つ酒を生み出すために欠かせない道具です。親桶とは、大きな桶のことで、いわば酒造りの母体です。この大きな桶の中で、蒸した米、米麹、水などを混ぜ合わせ、お酒のもととなる醪(もろみ)を仕込みます。この醪は、その後、枝桶と呼ばれる小さな桶へと分けられます。

枝桶は、親桶から生まれた子供のような存在で、それぞれが独立した発酵槽の役割を果たします。親桶で仕込まれた醪を複数の枝桶に分けることで、それぞれの桶で温度や湿度など、少しずつ異なる環境を作り出すことができます。また、それぞれの枝桶に異なる種類の酵母を添加することで、多様な風味を生み出すことも可能です。それぞれの枝桶の中で、醪はゆっくりと発酵し、個性豊かな味わいを育んでいきます。まるで、同じ親から生まれた子供たちが、それぞれの個性を伸ばしていくように、それぞれの枝桶で、醪は独自の風味を醸し出していきます。

枝桶での発酵・熟成期間の後、それぞれの醪は再び親桶へと戻されます。まるで、成長した子供たちが実家に戻ってくるように、様々な経験を積んだ醪たちが一つに集います。そして、親桶の中で、それらの醪は丁寧にブレンドされます。それぞれの枝桶で育まれた、多様な風味を持つ醪が一つになることで、複雑で奥深い、他に類を見ない味わいの酒が誕生するのです。これは、まるで様々な個性を持ち合わせた人々が集まり、互いに影響し合い、調和することで、より大きな成果を生み出すことのようです。

このように、親桶と枝桶は、単なる容器ではなく、酒造りの過程において中心的な役割を担う、重要な存在と言えるでしょう。親桶と枝桶の巧みな活用こそが、多様な味わいを生み出し、酒造りの可能性を広げる鍵なのです。

温度管理の重要性

お酒造りにおいて、温度管理は品質を左右する非常に重要な要素です。お酒の味わいや香りは、発酵過程で働く酵母の活動に大きく左右されますが、この酵母の働きは温度に非常に敏感です。

まず、高い温度について考えてみましょう。温度が高すぎると、目的の酵母以外にも様々な微生物が活発に増殖し始めます。これらは雑菌と呼ばれ、お酒に好ましくない風味や香りを生み出し、品質を低下させる原因となります。場合によっては、お酒が飲めなくなってしまうこともあります。

一方で、低い温度も問題です。酵母は低い温度では活動が鈍くなり、発酵が十分に進まなくなります。発酵が不十分だと、お酒の甘みが残ってしまったり、香りが十分に引き出されなかったり、期待するお酒にならないことがあります。

このように、高すぎても低すぎても良いお酒はできないため、お酒造りの職人たちは、発酵中の醪(もろみ)の温度を常に注意深く監視し、適切な温度範囲を維持することに細心の注意を払っています。この温度管理を容易にし、安定した発酵を促すために用いられるのが枝桶です。枝桶は、表面積が大きく、熱の伝わり方が均一であるため、醪の温度を一定に保ちやすく、質の高いお酒造りに欠かせない道具と言えるでしょう。まさに、おいしいお酒は、適切な温度管理から生まれると言えるでしょう。

現代の酒造り

近年の酒造りは、科学技術の進歩により大きく変化しました。かつては職人の勘と経験に頼っていた工程も、今では様々な機器の導入によって精密な管理が可能となっています。特に、温度管理は酒造りの成否を左右する重要な要素であり、現代の酒蔵では温度センサーや冷却装置を積極的に活用しています。これらの装置によって、醪(もろみ)の温度を常に最適な状態に保つことができ、雑菌の繁殖を抑え、目指す味わいを安定して実現できるようになりました。

しかし、最新技術の導入が進んでいる一方で、伝統的な技法も依然として大切にされています。例えば、木桶で仕込む製法はその代表例です。特に杉で出来た桶、いわゆる枝桶は、内部に棲みつく乳酸菌などの微生物が酒に複雑な風味を与えるとされ、現在でも多くの酒蔵で愛用されています。枝桶を用いた酒造りは、温度管理が難しく、熟練の技が必要とされますが、独特の味わいを生み出すことから、小規模な酒蔵を中心に根強い人気を誇っています。また、現代の技術では再現できない複雑な香味を生み出すことから、伝統を守り続けるという意味でもその価値が見直されています。

このように、現代の酒造りでは、最新技術と伝統技術の融合が進んでいます。最新技術によって品質の安定化や効率化を図りつつ、伝統技術によって独特の風味や奥深さを追求することで、多様で高品質な日本酒が生まれているのです。そして、この融合こそが、日本酒の文化を未来へ繋ぐ重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 項目 | 最新技術 | 伝統技術 |

|---|---|---|

| 代表例 | 温度センサー、冷却装置 | 木桶(特に杉の枝桶)仕込み |

| メリット | 精密な温度管理による品質の安定化、雑菌繁殖の抑制、効率化 | 複雑な風味の付与、独特の味わい |

| デメリット | – | 温度管理が難しい、熟練の技が必要 |

| 現状 | 多くの酒蔵で積極的に活用 | 小規模な酒蔵を中心に根強い人気、価値が見直されている |

未来の技術

お酒造りの世界は、古くから受け継がれてきた伝統と、常に進化を続ける技術革新の融合によって成り立っています。未来の酒造りは、さらに高度な技術を取り入れ、これまで以上に洗練されたものへと変化していくでしょう。人工知恵を使った温度管理や、発酵の進み具合を自動で調整する仕組みは、お酒造りの効率を高め、安定した品質を保つ上で重要な役割を果たすと考えられます。

蔵の中には、大きなタンクや、小さな木桶など、様々な道具が用いられています。そして、これらの道具一つ一つに、先人たちの知恵と工夫が凝縮されています。未来の酒造りにおいても、これらの伝統的な道具は、決して過去の遺物となるわけではありません。例えば、木の桶を使ったお酒造りは、独特の風味や香りを生み出す上で欠かせないものとなっています。木の桶は、単なる容器ではなく、お酒に複雑な味わいを加える魔法の道具と言えるでしょう。未来の技術は、この木の桶の良さを最大限に引き出し、さらに進化させる可能性を秘めています。木の桶の形状や素材を改良することで、より繊細な温度管理や、新たな風味の創造が期待されます。

しかし、どんなに技術が進歩しても、お酒造りの根幹を成すのは、自然の恵みと人の手による技です。米、水、そして麹。これらの自然の恵みは、お酒造りに欠かせない要素です。そして、これらの素材を活かし、最高の状態でお酒へと変化させるのは、人の技と経験です。未来の酒造りは、伝統を守りながら、新しい技術を柔軟に取り入れることで、さらなる高みへと進んでいくでしょう。それは、自然の恵みと人の技、そして未来の技術が三位一体となって創り上げる、新たな酒造りの時代の幕開けとなるでしょう。

| 要素 | 現状 | 未来 |

|---|---|---|

| 技術 | 伝統と技術革新の融合 | AI、自動化による効率化、品質向上 |

| 道具 | タンク、木桶など多様な道具 | 伝統的な道具(木桶など)の改良、新技術との融合 |

| 材料 | 米、水、麹などの自然の恵み | 自然の恵みを活かし、人の技と未来の技術を融合 |

| その他 | 人の技と経験 | 伝統と革新の融合、さらなる高みを目指す |